基于均方差决策方法的城乡发展一体化评价研究

张国平,马军伟,施 杨

(常熟理工学院,江苏 常熟 215500)

党的十八大明确提出了要推动城乡发展一体化,并将其作为解决“三农”问题的根本途径,因为其涉及中国农村和农民的复兴梦。[1]23推进城乡发展一体化是一项庞大而复杂的系统工程,涉及方方面面。从研究层面来讲,既需要理论的挖掘和指导,也需要现实的实践。为了进一步监测和推动城乡发展一体化,政府部门及学者们一直在探索城乡发展一体化的评价问题,并取得了丰富的成果,有些成果已经被采纳并进行推广。本文拟在前期研究成果的基础上,探索构建既可用于进程监测也可进行地区比较的城乡发展一体化评价指标体系,并进行现实检验,以窥探目前全国城乡发展一体化的整体概况。

一、城乡发展一体化评价的相关研究介评

自1997年杨荣南[2]初次对国内城乡一体化评价指标体系进行研究以来,国内学界对这个主题的研究进入不断探索和修正的阶段。从文献梳理来看,关于城乡发展一体化指标体系设计与测评的研究主要涉及四个方面:一是指标的选取。虽然学者们从不同角度出发设计了城乡发展一体化指标体系,但大部分学者选择的指标体系受杨荣南影响比较大,主要从经济、社会、空间、生态环境及人口五个方面或者其中的若干个方面来选取高频度指标。二是指标的无量纲化。从文献来看,学者们运用的方法主要包括城乡比值法、改进的归一化方法、目标值设定法、极值比较法、均值比较法等。三是各指标权重的确定。归纳来看,学者们主要采用专家评分法、点值法、排序法、判断矩阵法、德尔菲法等主观赋权法,因子分析法、主成分分析法、均方差决策法、线性规划法等客观赋权法,以及层次分析法、网络层次分析法等主客观组合赋权法三类方法来确定指标权重。四是综合评价方法或模型的选择。从文献来看,国内学者主要运用聚类分析法、模糊综合评价模型、主成分分析法、因子分析法、效率评价模型、综合指数法或线性加权求和模型、多目标线性加权求和模型等方法和模型对城乡发展一体化程度或水平进行了测算和评价。

总体来看,关于城乡发展一体化评价的研究成果已经非常丰富,但还未形成共识,全国范围内也尚未建立起一个统一的城乡发展一体化评价指标体系。再加上数据收集的难度,关于城乡发展一体化程度的评价研究仍然处于探索和实践过程中。本文拟通过前期研究和借鉴,在城乡发展一体化评价方面尝试新的方法和实践。

二、城乡发展一体化评价指标体系构建的基本依据

城乡发展一体化指标体系的设计或构建应有较强的理论依据,要在深刻剖析城乡发展一体化内涵、特征等的基础上进行设计,或参照相关、相近概念的内涵及其指标体系,或选择使用频度较高的指标体系。具体来说,可以从以下几个方面进行考虑:

(一)参照经典作家关于“城乡融合”思想中的有关标准和西方城市学家提出的观点

恩格斯关于“城乡融合”有两个标志:工人和农民之间阶级差别的消失和人口分布不均衡现象的消失。他认为,在人类发展的历史长河中,城市与乡村要经历三个辩证发展的阶段:城乡依存、城乡分离和对立、城乡融合,也就是通过新技术的应用,逐步地消灭城乡差别,实现城乡一体化。[3]224美国城市理论家芒福德推崇亨利赖特的主张,主张通过分散权利来建造许多“新的城市中心”,以最终达到把城市与乡村两者的要素统一到一个多孔的可渗透的区域综合体,并作为一个整体运行。他认为区域整体发展,不仅可以重建城乡之间的平衡,还有可能使全部居民在任一地方都享受到真正的城市生活之益处,同时,可以避免特大城市的困扰。[4]171这些思想可以作为我们制定指标体系的参考。

(二)厘清城乡发展一体化与现代化、工业化、城市化等概念间的关系,求同存异

现代化是对其经济发展水平的一种描述,表明经济发展到较高的发展阶段,是高度工业化发展的体现;工业化则是现代化实现过程中的阶段性目标,表明生产过程中的机械化程度;城市化反映的是人口的空间分布和生活方式的转变;而城乡一体化则是城市、乡村现代化的交叉和融会,它应该反映城乡共同发展的过程和城乡协调发展的水平及目标。所以城乡一体化评价指标体系应该更强调城乡体制、制度、机会和权利的协调与公正,强调经济社会的可持续发展[5]9。

(三)选择使用频度较高的指标

主要是对目前有关区域城乡一体化、统筹城乡发展、城乡关联与互动发展、城乡协调、城市现代化、农村现代化和全面建设小康社会的研究报告、论文进行频度统计,选择那些使用频度较高的指标。比如,参照现有文献关于城乡发展一体化评价指标体系、城乡关联发展评价指标体系、城乡统筹评估体系、城乡协调度评价指标体系、城乡关联与互动发展评价指标体系等,以及《全面建设小康社会目标与指标选择》《农村全面小康评价指标体系》等进行筛选。

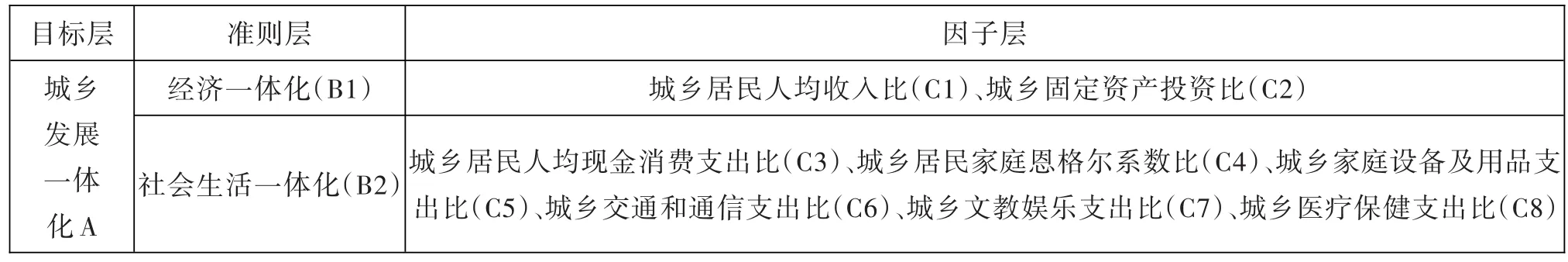

三、城乡发展一体化评价指标体系的具体设计与处理方法

根据城乡发展一体化的内涵和外延,以及现有文献中评价指标的频度,在充分考虑指标代表性、数据可得性,以及指标兼具地区比较与进程监测的基础上,本文以城乡发展一体化总体评价为目标层,经济一体化和社会生活一体化为准则层,在此基础上分城乡选取了8个具有代表性、频度选用较多、能够容易获取并做了比值处理的因子或指标。构建和设计的城乡发展一体化评价指标体系如表1所示:

在对具体指标进行处理时,涉及指标的无量纲化、权重的确定和综合模型的选择,这几个方面可以借鉴参考相关文献研究。一是指标的无量纲化,因为所有选择的指标都为比值指标,已经进行了无量纲化处理。在具体进行无量纲化处理时,正指标的值用农村除以城市的比值计算,逆指标的值用城市除以农村的比值计算。除了城乡居民家庭恩格尔系数比(C4)为逆指标,其他均为正指标。同时,考虑到地区经济发展之间的差异,在进行地区比较时以各地人均GDP与北京人均GDP的比值作为修正参数,计算时各指标值乘以修正参数得到修正值。二是权重的确定,这个环节非常重要,选择的方法不同,客观性和结果都会存在差异。从客观性角度出发,本文选择均方差决策法,通过指标数据的差异性来确定权重,避免了两两指标比较评分时的主观性。三是综合评价模型的选择,这也有多种模型和方法供选择,本文选择最简单的综合加权评分法。各地区城乡发展一体化综合评分其中,n=8,i为全国 31个省市(区)。如差异较小,可将综合评价值进行开根号处理。

表1 城乡发展一体化评价指标体系

四、我国城乡发展一体化评价的地区比较分析

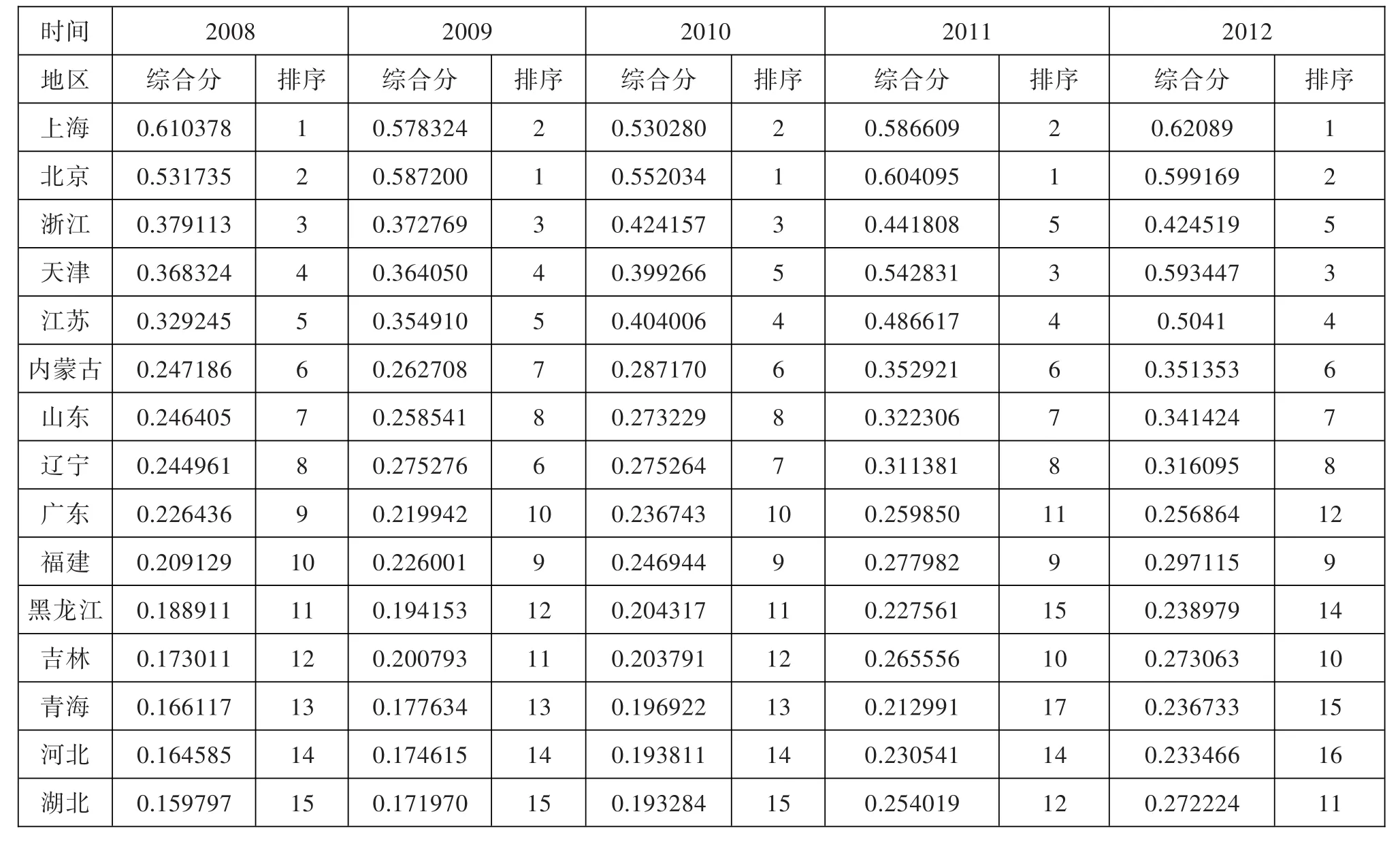

根据城乡发展一体化评价指标体系的设计思路,本文对2008-2012年我国城乡发展一体化的程度进行典型地区比较分析。其中,地区比较选择2008-2012年度全国31个省市(区),综合评分见表2。

根据表中评分排序的结果,我们可以得出直观结论:2008-2012年这5年内全国31个省市每年的城乡发展一体化总体评分排名基本一致,并与所处经济区位的经济社会发展程度基本吻合。省域城乡发展一体化呈现“自东向西逐渐降低”的经济地理分布特征。可以看出,2008-2012年,全国城乡发展一体化总体水平排名前5位的地区集中于上海、北京、天津、江苏、浙江这几个地区,只是具体位次略有变化。其中,长三角地区两省一市在这5年中一直都位居全国前5名,这与按经济地带划分的东部发达地区经济社会发展相吻合。这5年内排名后5位的地区集中于广西、云南、甘肃、西藏和贵州,这些地区都为西部欠发达地区,经济社会发展程度落后,综合评分也最低。而处于经济地带中部区位的省市城乡发展一体化总体评分处于中下游位置,排名基本在20名上下。其中,湖北省排名略为靠前。例外的是,处于西部地区的内蒙古在这5年中每年的排名基本维持在第6位左右,比较靠前,主要原因是该地区城乡居民家庭恩格尔系数比得分较高,城乡居民的收入水平和消费水平差距较小。

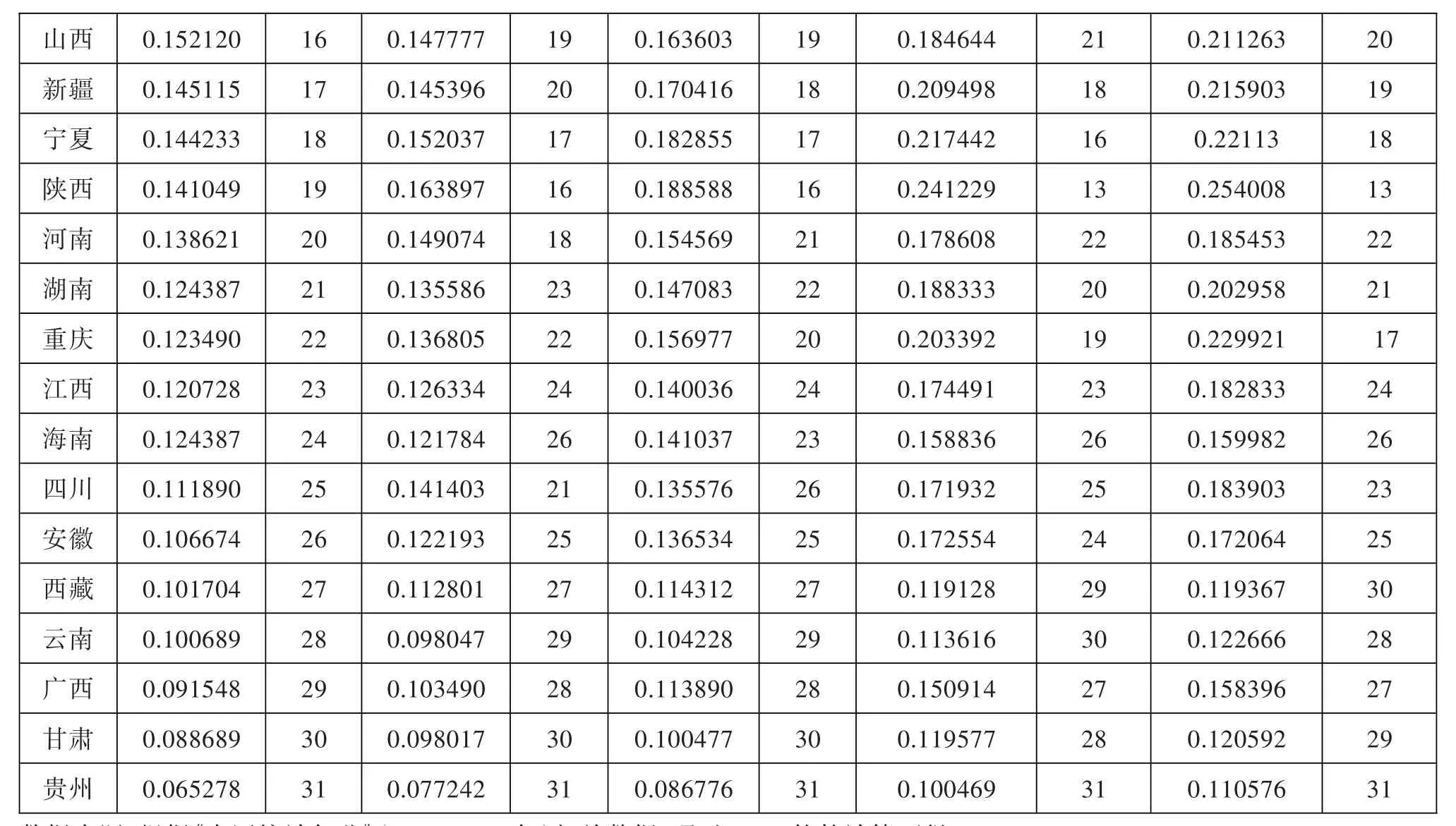

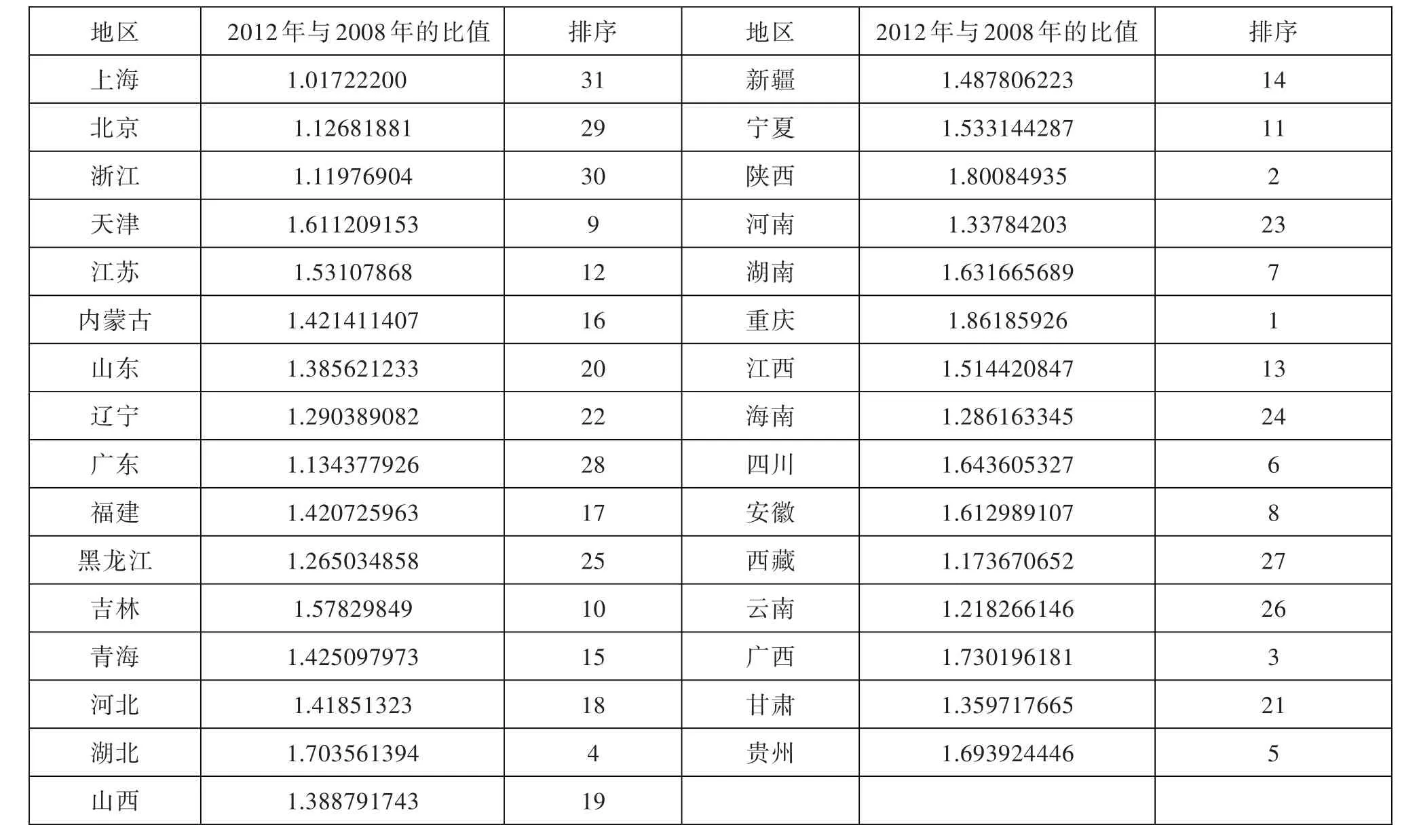

2008-2012年,中国31个省市整体城乡发展一体化综合得分呈现出上升的态势。从综合得分来看,2012年上海市以综合分0.62089位列第一,排在最后的贵州省综合分0.110576,上海市是贵州省的5.62倍。但从增长速度来看,西部地区的增长速度明显快于中部和东部地区。位列增幅前10位的省市分别是重庆、陕西、广西、湖北、贵州、四川、湖南、安徽、天津、吉林。增幅前10的省市中,西部地区有重庆、陕西、广西、贵州、四川5个,其中增幅前三位的都是西部省份;中部地区有湖北、湖南、安徽、吉林4个(表3)。西部地区城乡一体化水平发展速度更快,提高程度更大,这与我国近几年大力实施的加快西部大开发战略、加大对中西部地区公共财政支持的政策有很大的关系。

表2 2008-2012年全国各省市(区)城乡发展一体化得分及排序

数据来源:根据《中国统计年鉴》(2009-2013年)相关数据,通过Excel软件计算而得。

总体来说,均方差决策法由于在指标权重赋予时的客观性及运算简单,所以在对特定年份不同地区进行城乡发展一体化总体评价时,选用该方法比较适合,特别是在全国还没有建立和形成统一的城乡发展一体化评价指标体系时。但遗憾的是,该方法并不适用于动态监测特定地区城乡发展一体化的进程[6]。因为随着时间维度的改变,标准差将发生变化,进而不同时间段内指标的权重也将不同,据此测算的综合结果在同时间段内具有可比性,不同时间段内得到的结果没有可比性。通过梳理发现,学者们对特定地区城乡发展一体化的进程进行监测时多采用AHP法或ANP法,但此类方法在构造指标的判断矩阵时要尽量避免指标逐一比较评分时的主观性。

五、结论与启示

我国2012年人均GDP已超过9600美元,城镇化率达到了52.57%,这意味着城镇人口超过农村人口,中国城市化进入快速发展阶段。但各省区自然环境与经济社会不平衡发展特征非常显著。城乡一体化水平指数得分充分显示了这种不平衡的特点。这种差异无论是东部相对发达的省区,还是西部欠发展省区,均有比较显著的程度表现,并在各省区之间表现出不均衡的特点。城乡一体化程度取决于城乡发展水平分异的程度,城乡发展水平的差异程度越大,城乡一体化水平越低。因此,要根据城乡发展水平差距变化及其基本公共服务均等化进程的差异,持续关注其动态变化,根据一些发展水平要素发展差距的变动趋势,因地制宜地确定我国城乡一体化发展战略,在推进城乡一体化道路上有所侧重。

在制定城乡发展一体化政策时,要充分考虑不同省域城乡发展一体化的真实状态与分类情况,政策要体现差异化,切忌“一刀切”与“大一统”,各省域应从自身的自然禀赋、经济实力、社会发展、生态承载力等实际出发制定政策[7]。

表3 2008-2012年全国各省市(区)城乡发展一体化得分比值及排序

[1]武力.城乡一体化:中国农村和农民的复兴梦[J].红旗文稿,2014(1).

[2]杨荣南.城乡一体化及其评价指标体系初探[J].城市研究,1997(2):19-23.

[3]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.

[4]夏昌武,彭国昌.社会主义城乡发展的“分”与“合”[J].人民论坛,2014(34).

[5]林巍.对我国城乡一体化协调发展程度的测评及运行机制的构建[D].保定:河北大学经济学院,2006.

[6]焦必芳,林娣,彭婧妮,等.城乡一体化评价体系的全新构建及其应用——长三角地区城乡一体化评价[J].复旦学报,2011(4):75-78.

[7]张国平,籍艳丽.区域城乡一体化水平的评价与分析——基于江苏的实证研究[J].南京社会科学,2014(11):151-152.