IC反应器处理洗毛废水启动研究

李术标

(厦门联创达科技有限公司,福建 厦门 361000)

IC反应器处理洗毛废水启动研究

李术标

(厦门联创达科技有限公司,福建 厦门 361000)

试验研究了IC反应器处理洗毛废水的启动过程。接种污泥采自嘉兴市某造纸膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器,接种量为20L左右。研究结果表明,采用连续进水,保持进水COD浓度不变,通过改变进水速度以提高容积负荷的方式可在37d完成IC反应器的启动,容积负荷能达到8kgCOD/(m3.d),COD的去除率可达70%~0%。启动过程中,VFA的浓度逐渐降低,反应器稳定运行时,VFA的浓度稳定在200mg/L左右。启动结束后,IC反应器内的成熟颗粒污泥沉降性能良好,颜色深黑色,粒径较大,其中粒径在2~4mm之间的占了约51%。

IC反应器;洗毛废水;颗粒污泥;VFA

内循环(Internal Circulation,IC)厌氧反应器是荷兰PAQUES公司于20世纪80年代中期开发的第3代高效厌氧反应器[1,2]。IC反应器由2层相似于UASB反应器串联而成,通过内循环系统和分级处理技术解决了UASB存在的问题,具有占地少、容积负荷高、抗冲击能力强、运行稳定等特点,已成功用于啤酒生产、食品加工、造纸废水、柠檬酸废水等高浓度工业废水处理[3~8]。利用IC反应器处理洗毛废水鲜见报道。

反应器的启动是处理废水的前提,在很大程度上影响废水处理效果及成本。厌氧微生物对环境条件变化敏感,造成厌氧反应器启动周期一般较长,短的三个月,长则半年甚至一年,严重影响了厌氧处理工艺在工程中的应用。本试验以毛纺企业洗毛废水为基质,探讨IC反应器启动工艺条件,以期为IC反应器用于洗毛废水处理工程的快速启动提供参考。

一、材料和方法

(一)试验装置

试验所用的IC反应器由有机玻璃制成,内径为30cm,总体积100L,径高比约为5,内部设有两个三相分离器,分别位于中部和上部,将反应器分为第一处理区和第二处理区。反应器顶部设有气液分离器。IC反应器由蠕动泵从底部进水,出水从顶部出口重力流出。试验装置如图1所示。

图1 试验装置示意图

(二)进水水质及接种污泥

试验采用的启动废水为某毛纺企业的实际洗毛废水,主要的水质指标如下:COD 8 000~12 000mg/L,BOD5 3 200~5 000 mg/L,pH 6.8~7.2。启动过程中保持进水的COD稳定,通过改变进水量来调节反应器的容积负荷。初始的容积负荷定为5kgCOD/m3·d,稳定一段时间,待出水COD的去除率稳定在80%以上,逐渐提高反应器的容积负荷,每次提高约10%~40%,一直到设计负荷。

接种污泥采自嘉兴市某造纸膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器,其挥发性悬浮固体物(VSS)为4.03%(质量分数)。污泥接种量为20L左右,约占反应器总容积的20%。

(三)分析项目方法

COD、BOD5和VSS的测定采用标准方法;pH采用PHS~25型酸度计测定。

挥发性有机脂肪酸(VFA)测定采用滴定法。

二、结果与讨论

(一)启动过程有机负荷控制和COD去除

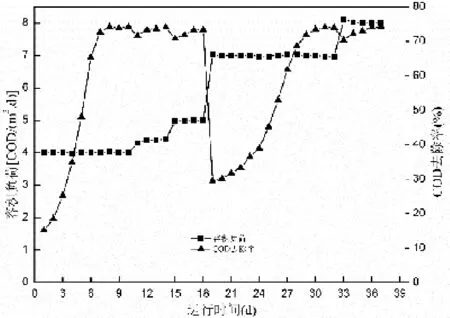

适应期是污泥培养和进料的启动阶段,容积负荷不宜过高。传统厌氧反应器采用低进水浓度和流量的启动方式,启动负荷一般都小于2kgCOD/(m3·d)[9]。为了缩短IC反应器的启动时间,本实验的初始负荷定为4kgCOD/(m3·d)左右,进水COD约为10 000mg/L-1。启动初期,微生物处于适应阶段,COD的去除率一直不高,在15%~35%之间,并且波动较大。随着时间的推移,COD的去除率逐渐的提高,到了第7天COD的去除率第一次超过70%,此后几天COD的去除率维持在70%以上,具体情况如图2所示。

图2 容积负荷控制与COD去除率变化

负荷提高期,通过调节进水流量,提高反应器容积负荷。首次提高容积负荷10%,使反应器负荷提高至4.4kgCOD/(m3·d)左右,发现有容积负荷的提高对COD的去除效率几乎没有影响,仍然维持在70%以上。继续提高容积负荷至5kgCOD/(m3·d)左右,COD的去除效率仍然维持在70%以上,说明经过一段时间的适应和驯化,污泥已初步适应了处理的水质,活性有了较大程度的提高。考虑污泥的活性已有较大程度的提高,容积负荷直接从5kgCOD/(m3·d)提高到7kgCOD/(m3·d)左右,结果COD的去除率迅速下降至30%左右。反应器保持负荷7kgCOD/(m3·d)左右继续运行, COD的去除率开始逐渐上升,第6天COD的去除率上升到39%,第8天COD的去除率达到53%,第11天COD的去除率达到72%,此后COD的去除率一直维持在70%以上。此阶段污泥的代谢活动增强,容积负荷不断提高,产气量明显增多,反应器内上升流速增快,分散的絮状污泥被逐渐洗出,颗粒污泥形成,污泥培养驯化基本完成。

满负荷运行期,将反应器的容积负荷提高到8kgCOD/(m3·d)左右,COD的去除率稳定在70%~75%之间,出水水质稳定。此时标志着IC反应器启动完成,反应器内部形成沉降性能良好的颗粒污泥。

(二)启动过程VFA变化情况

VFA是厌氧发酵过程的中间产物,是厌氧工艺中的重要指标之一,能准确快速反映反应器的内部环境,避免酸化产生,考察启动过程VFA的积累情况具有重要的意义[10]。IC反应器的启动过程中对VFA进行了监测,具体结果如图3所示。

图3 启动过程VFA变化

启动初期7d以内,VFA的浓度较高,介于390~480 mg/L。启动初期由于产甲烷菌数量较少,活性较低,不能及时分解VFA,导致了VFA的积累。随着反应的进行,甲烷菌的数量增多,活性增强,VFA的浓度逐渐降低。第19d VFA浓度突然升高到412 mg/L,这主要是因为容积负荷升高2kgCOD/(m3·d),大量VFA产生。稳定容积负荷继续运行,VFA浓度逐渐降低,反应器稳定运行时,VFA的浓度稳定在200mg/L左右。

(三)颗粒污泥粒径分布变化

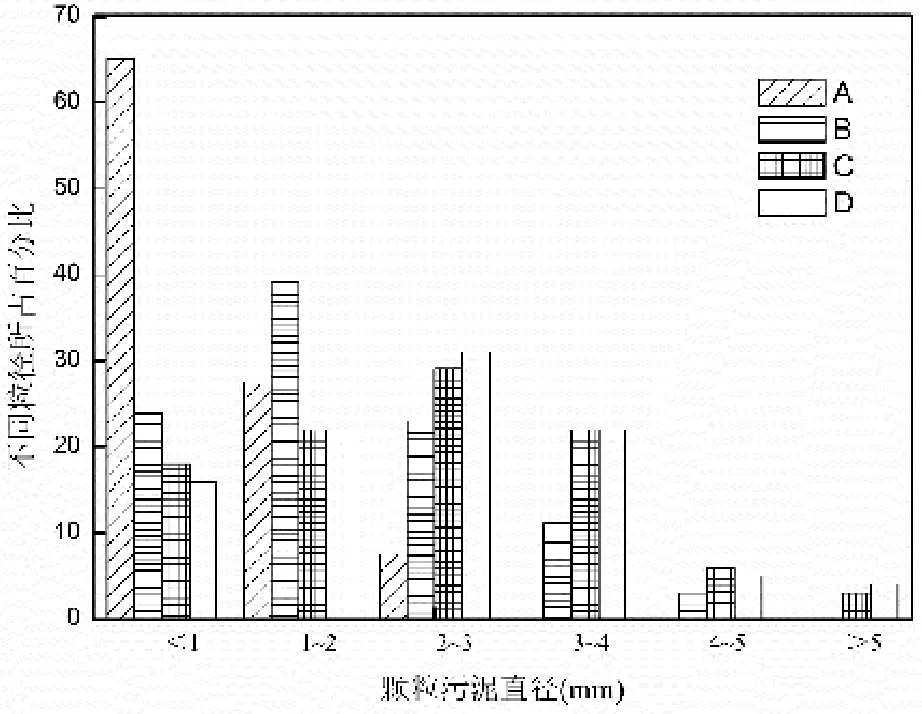

在IC反应器启动过程中,从反应器中取得4个污泥样品。样品A:接种污泥;样品B:反应器运行10d后取得;样品C:反应器运行20d后取得;样品D:反应器运行37d后取得。对不同时期取得的颗粒污泥粒径分布情况进行测定,结果见图4所示。

图4 颗粒污泥粒径分布

由图4可看出,随着反应器运行的进行,颗粒污泥的粒径逐渐变大。样品A中颗粒污泥的粒径基本上都小于2mm,其中粒径小于1mm的占到了约65%,而粒径在2~3mm之间的仅占了不到10%,未有粒径大于3mm的颗粒出现;样品B中颗粒污泥粒径小于1mm约占25%,粒径在2~3mm之间的占了约38%,说明污泥颗粒在逐渐变大;样品C中颗粒污泥粒径小于1mm约占18%,粒径在2~4mm之间的占了约51%,甚至出现了粒径大于5mm的污泥颗粒;相比于样品C,样品D粒径的分布没有发生很大的变化,只是小于1mm的污泥颗粒有所减少至16%左右,这可能有两个方面的原因,一是小粒径污泥继续增大为粒径较大的污泥;另外这可能由于反应器在较大容积负荷的情况下运行产生的大量的气体,在循环的过程中部分粒径较小的污泥被冲洗出反应器。

三、结论

(一)采用连续进水,保持进水COD浓度不变,通过改变进水速度以提高容积负荷的方式快速启动IC反应器,经过37d的启动,处理洗毛废水容积负荷能达到8kgCOD/(m3·d),COD的去除率可达70%~0%;启动过程中,VFA的浓度逐渐降低,反应器稳定运行时,VFA的浓度稳定在200mg/L左右。

(二)启动结束后,IC反应器内的成熟颗粒污泥沉降性能良好,颜色深黑色,粒径较大,其中粒径在2~4mm之间的占了约51%。

[1]张忠祥,钱易.废水生物处理新技术[M].北京:清华大学出版社,2004.

[2]应一梅,贾晓凤,刘丽格,等.内循环厌氧反应器的启动研究[J].华北水利水电学院学报,2007,28 (1) :97~99.

[3]李平,徐文英.厌氧(Ic应器)/好氧联用处理淀粉生产废水[J].中国给水排水,2009,25(2):52~54.

[4]吴静,陆正禹,胡纪萃,等.新型高效内循环(IC)厌氧反应器[J].中国给排水,2001,(17):26~29.

[5]侯玉洁,曾科,蔡发起.不同种泥对IC反应器处理大豆蛋白废水启动的影响[J].工业用水与废水,2007,38(6):41~45.

[6]Lettinga.Advanced anaerobic wastewater treatment in the near future[J].Water Science and Technology,1997,35(10):5~12.

[7]刘琼,徐伏秋,孙雪萍.IC反应器处理乳酸废水的启动特性[J].水处理技术,2008,34(1):66~68.

[8]周莉莉,季民.IC反应器处理制药废水的颗粒污泥驯化和快速启动[J].中国环境科学,2010,30(6):758~762.

[9]孙振世,陈英旭,杨晔.UASB的启动及其影响因素[J].中国沼气,2000,18(2):17~19.

[10]刘冰,赵雅光,余国忠,等.内循环厌氧反应器的启动及影响因素[J].环境工程学报,2012,6(10):3 412~3 416.

2095-4654(2015)02-0008-03

2014-11-08

X791

A