琼东南盆地断裂系统特征与演化

谢玉洪,童传新,范彩伟,宋 鹏,张 昊,童亨茂

(1.中国海洋石油总公司 湛江分公司,广东 湛江 524057;2.中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249)

0 引 言

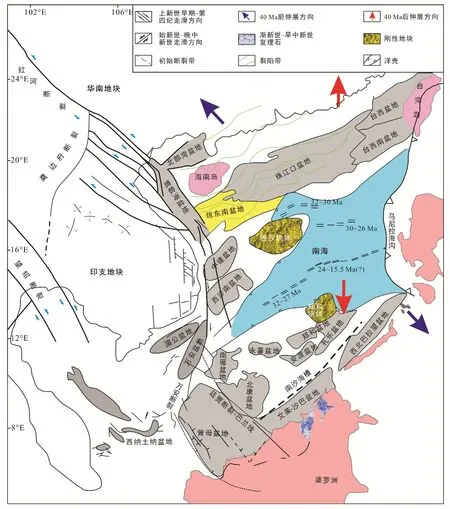

琼东南盆地位于海南岛东南、南海北部,呈北东东向延伸,其范围约西起 108°51′E,东至114°41′E,北起 18°50′N,南到 17°00′N(图1 中的黄色区域)。东西长290 km,南北宽约181 km,面积约60000 km2,大体上围绕海南岛南部呈一弧形展布(蔡乾忠,2005;谢文彦等,2008,2009)。盆地西以1号断层与莺歌海盆地为界,东接珠江口盆地,北部为海南隆起,南部向南海海盆开口(图1)。系一个以前古近系为基底的新生代伸展型盆地,沉积厚度达 10000 m以上,由古近系(裂陷层系)和新近系(坳陷层系)组成(表1),最大水深超过1000 m(蔡乾忠,2005)。其中裂陷层系断层十分发育,坳陷层系也有少量的断层发育。

断层是伸展型盆地构造研究的核心,也是此类盆地油气勘探的关键(童亨茂等,2009),伸展型盆地内沉积物的充填、沉积层序的发育和分布、油气藏的形成、分布和演化(包括圈闭的形成及有效性、油气运移、聚集和成藏等)等都与断层的分布和活动密切相关。同时,盆地的结构和演化也主要受断层控制(能源等,2012;王文君等,2012;张林等,2012;王玺等,2013)。因此,断裂系统研究对于解决琼东南盆地的基础地质问题、深化油气勘探有重要意义,同时对南海形成演化的深化认识也有重要意义。

图1 南海区域构造格架(据朱伟林,2007修改)及区域应力场演化模式图Fig.1 Tectonic frame and tectonic stress evolution model of South China Sea

由于特殊的大地构造位置(Taylor and Hayes,1980;Tapponnier et al.,1982;Briais et al.,1990)及丰富的潜在油气资源,长期以来,琼东南盆地一直是一热点研究地区,断裂系统研究也是如此。茹克(1990)很早在琼东南盆地识别出半地堑,并对断层的剖面组合进行了分析和归类,在此基础上,一些研究者对琼东南盆地的结构和构造样式(李绪宣等,2006)、断裂系统的方位(李绪宣和朱光辉,2005;尹新义等,2010)、琼东南盆地构造单元的划分、断裂系统演化阶段、琼东南盆地应力场演化及断裂系统成因机制(龙根元等,2010;雷超等,2011a,2011b)等方面进行了较为系统的研究,并对主控断层的活动演化历史进行了定量分析(尹新义等,2010),识别了北西向的构造变换带,并进行了局部构造带的研究(于俊峰和段如泰,2008;林海涛等,2010)。上述研究,初步建立了琼东南盆地断裂系统几何学、运动学和动力学的基本框架。但由于先前断裂系统研究的理论基础是基于均匀介质的 Anderson断层模式(Anderson,1951),而根据Anderson断层模式,断层分布与应力场的对应关系非常简单(如伸展作用只产生与伸展方向垂直的正断层)。实际上,包括琼东南盆地在内的所有伸展型盆地,由于盆地基底经历多次构造运动(在中国尤其如此),先存构造(如先存断裂)是普遍存在的,均匀介质的假设前提很难成立。应用Anderson断层模式的结果,一方面无法合理地解释琼东南盆地地震资料反映的复杂断层分布,另一方面会导致构造成因机制和应力场演化的多解性,从而影响构造变形特征规律性的准确认识。由于经典构造理论 Anderson断层模式的适应性问题,加上资料等方面的不足,琼东南盆地断裂系统的研究至少存在以下几方面的问题:①不同区域(如崖北凹陷和松西凹陷)的盆地结构、构造样式等存在很大差异的原因没有得到清楚的认识;②断裂系统的演化特征和规律没有明确的认识;③断裂系统的成因机制(应力场的演化)还未得到科学合理的认识。

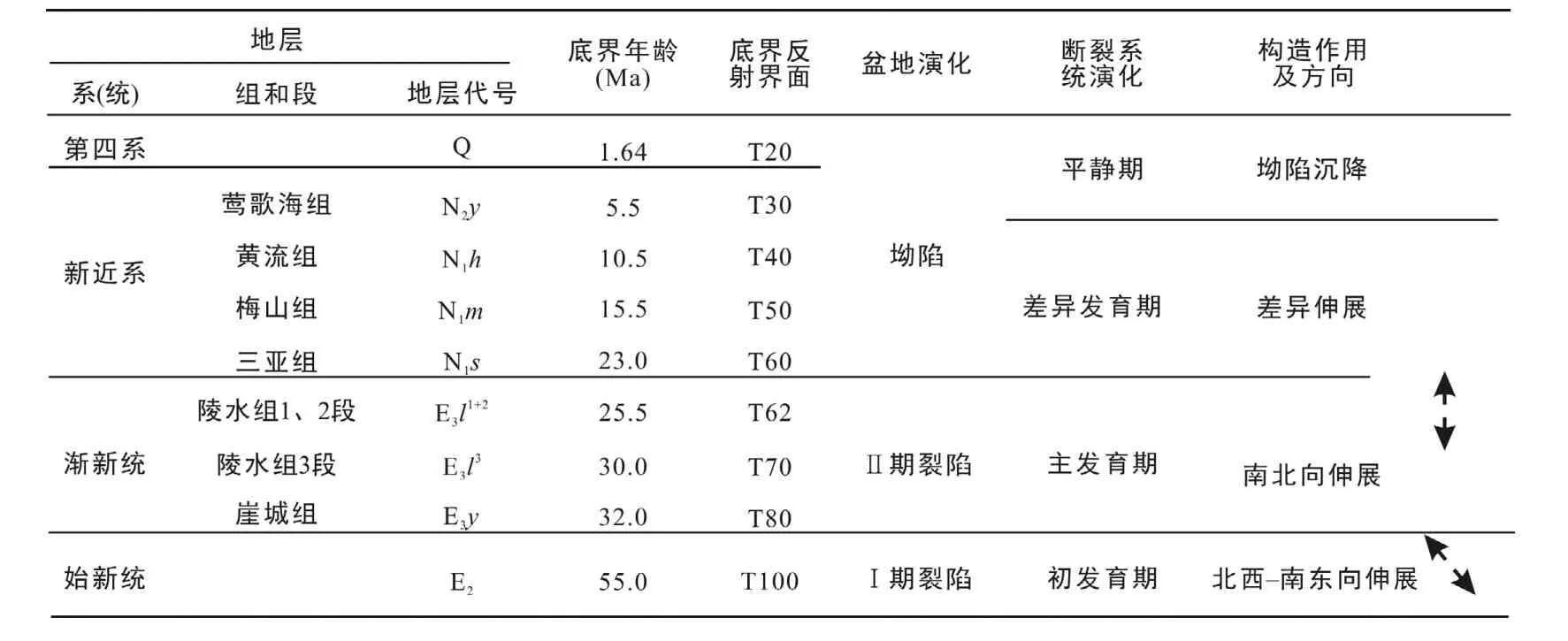

表1 琼东南盆地地层和构造演化阶段表(地层和地质年代据龚再升和李思田,2004)Table1 Tableof strata and tectonic evolution stage

本文结合先存构造条件,在对二、三维地震资料系统解释的基础上,对琼东南盆地的断裂系统进行了细致的构造解析,确定了琼东南盆地断裂系统的几何特征和形成演化,确定不同先存构造分布和活动的差异以及构造变换的存在是造成琼东南盆地断裂系统复杂性的根本原因。在考虑先存构造后,根据先存构造条件下的断层作用模式,可以在统一应力体制下合理地解释上述琼东南盆地复杂断裂系统的相关问题,琼东南盆地的各种构造现象都得到了科学合理的解释。考虑到深水区(水深大于500 m的区域)地震资料品质较差,无法进行可靠的构造解释,本文的研究对象主要为琼东南盆地的北部坳陷带。

1 断裂系统分布特征和规律

本文在对琼东南盆地 6个反射层(T100,T70,T62,T60,T50,T40)地震资料进行系统的构造解释的基础上,通过凹陷结构、断层的平–剖面组合特征和规律、断层方位等方面的系统分析,确定了琼东南盆地断裂系统具有显著的特征和规律。下面以平–剖面相结合的方式来阐述。

1.1 断裂系统的划分及其特征

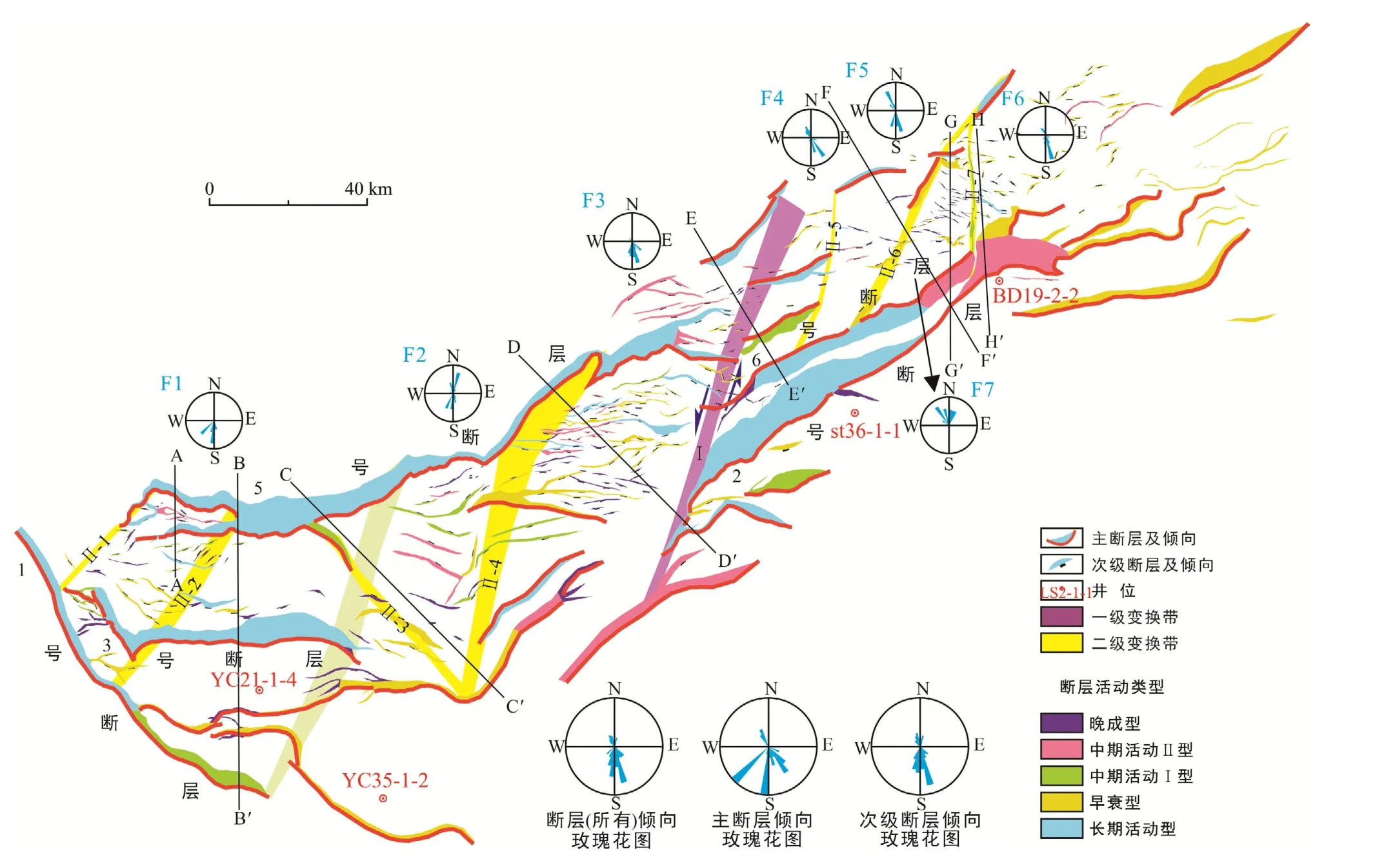

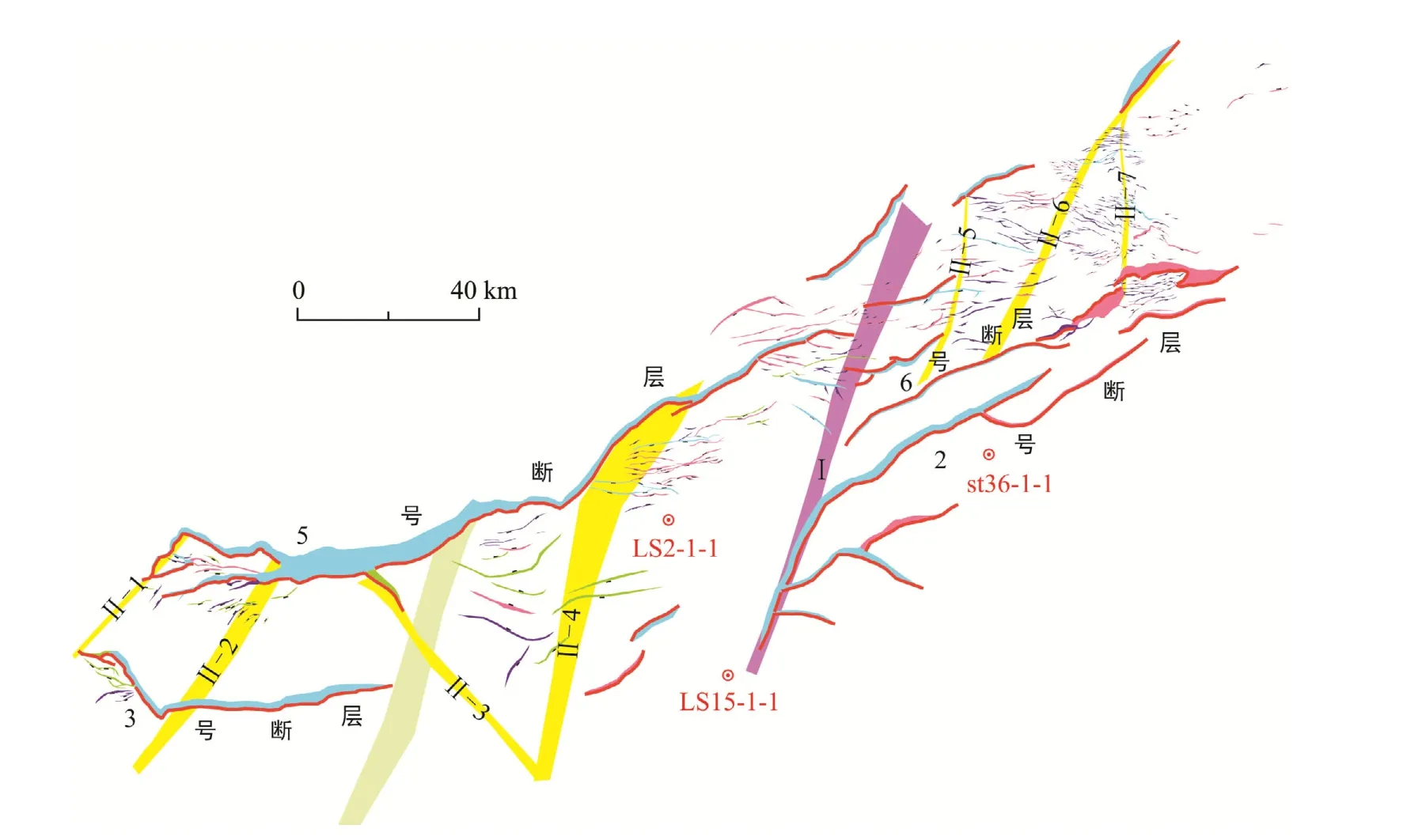

琼东南盆地北部坳陷带由4个三级负向构造单元(崖北凹陷、崖南凹陷、松西凹陷和松东凹陷)和4个正向构造单元(崖城凸起、松涛凸起、崖13-1低凸起和陵水低凸起)组成。系统的构造解释表明,不同区域凹陷结构、构造样式、断层产状(特别是倾向)等存在显著差异。根据上述特征的差异,本文把琼东南盆地北部坳陷带划分为 8个区域(图2):崖北西区;崖北–崖南区;崖北东区;松西区;松东西区;松东东区;宝岛西区;宝岛东区。下面分别加以阐述。

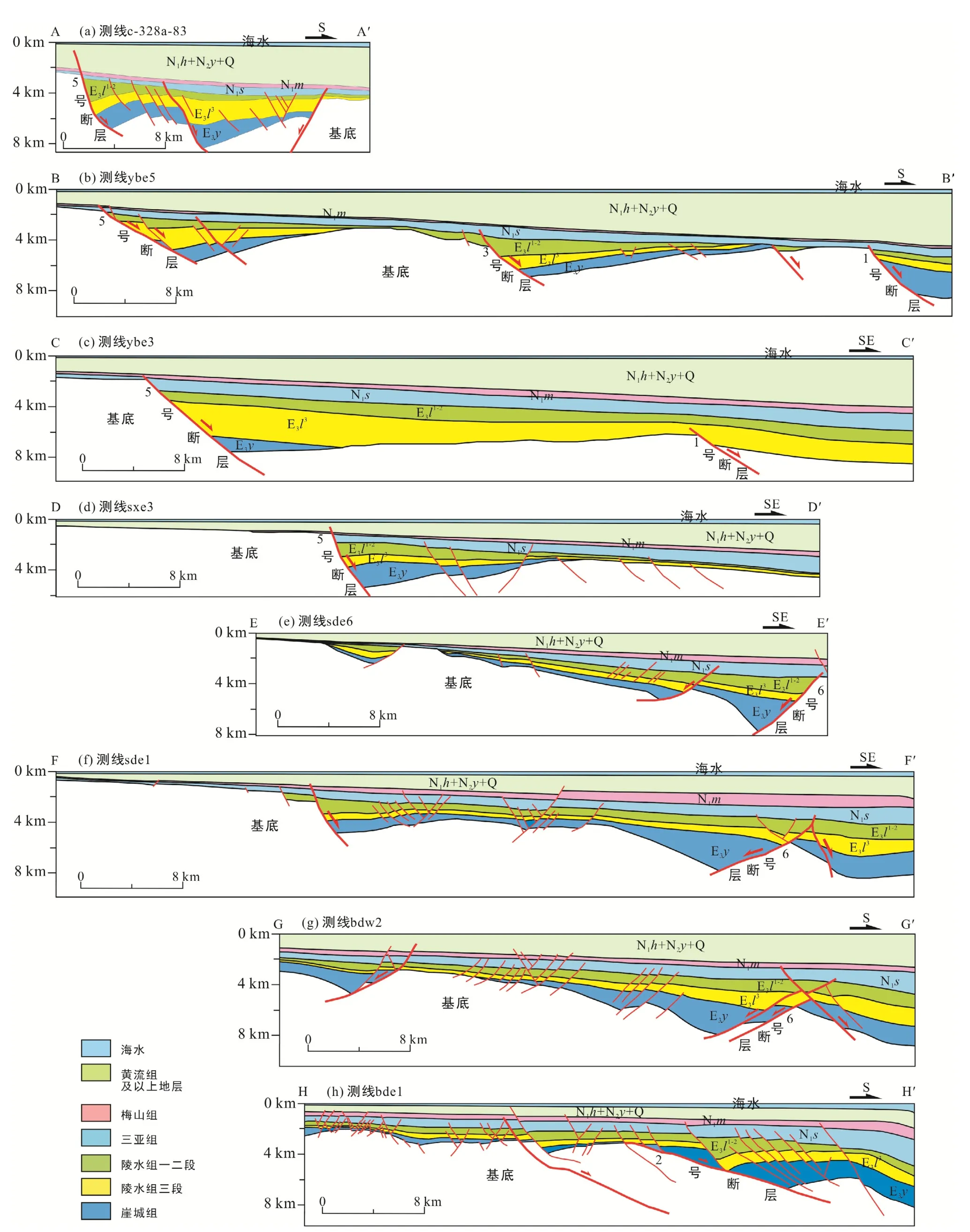

首先以松西、松东之间北东向的构造变换带为界,以西(西区)总体表现为“北断南超”的复式半地堑,5号断层是西区的主控边界断层(图2、3);以东(东区)主要表现为“南断北超”的复式半地堑,6号断层是东区的主控断层(图2、3)。这样,琼东南盆地北部坳陷带可以划分为两个断裂系统:东部断裂系统和西部断裂系统。区内次一级的构造变换带进一步把东区和西区各划分为 4个区域,即 4个子断裂系统。共计8个子断裂系统。

崖北西子断裂系统 位于Ⅱ-1构造变换带以西的区域,由崖北凹陷的西部组成,5号断层西段及分支断层是该区域的主控断层(图2、3a),断层以铲式和平板式为主,主要为东西走向,少量北东东走向,绝大部分南倾(图2中的崖北西子断裂系统倾向玫瑰花图F1),次级断层主要为同向正断层,剖面上表现为“多米诺式”和“阶梯式”组合形式(图3a)。

崖北–崖南子断裂系统 位于Ⅱ-1和Ⅱ-2构造变换带之间的区域,由崖北凹陷中部和崖南凹陷主体组成,5号断层中西段及3号断层分别是该区域崖北凹陷和崖南凹陷的主控断层(图2、3b)。断层的类型、走向和组合形式与崖北西区相似,但也有一定的区别。断层也多以铲式和平板式为主,主要表现“多米诺式”和“阶梯式”构造样式,但也有少量的“复式 Y 形”构造样式(图3b);断层东西走向,大部分南倾,但少量的断层北倾。

图2 琼东南盆地北部坳陷带 T100(基底)断裂系统分布及活动类型图(AA′,BB′,CC′,DD′,EE′,FF′,GG′,HH′指示图3 不同剖面的位置)Fig.2 Fault system of T100 (basement)and activation type of faults in the Northern Depression,Qiongdongnan Basin(AA′,BB′,CC′,DD′,EE′,FF′,GG′,HH′ show the positions of the sections in Fig.3)

崖北东子断裂系统 位于Ⅱ-2和Ⅱ-3构造变换带之间的区域,由崖北凹陷东部组成,5号断层中段是该区域的主控断层(图2)。该区域断层发育整体较低,是整个琼东南盆地断层最不发育的区域。除崖城组在5号断层附近表现为半地堑特征外,区域内整体表现为地堑的特征。只有发育少量的断层,断层以北倾为主(见图2中的崖北东子断裂系统倾向玫瑰花图F2)。

松西子断裂系统 位于Ⅱ-3变换带和一级构造变换带之间的区域,由松西凹陷和松涛凸起主体组成,5号断层中东段和东段是该区域的主控断层(图2,3c,3d),裂陷层主体是一复式半地堑(图3d)。断层主体近东西走向,部分北东东走向;绝大部分断层南倾,少量北倾(图2中的松西子断裂系统倾向玫瑰花图F3)。断层平面组合以平行交织状和向东撒开的树枝状为主,剖面上以“多米诺式”组合为主(图3d)。断层的平剖面组合和倾向与崖北–崖南区有很大的相似性。

松东西子断裂系统 位于一级构造变换带和Ⅱ-4变换带之间的区域,由松东凹陷西部组成,6号断层西段为该区域的主控断层,裂陷层是由 3个相对较为独立的半地堑构成的复式半地堑(图3e)。断层主体北东东及北东走向,南倾和北倾的断层约各占一半(图2中的松东西子断裂系统倾向玫瑰花图F4)。断层平面组合以平行交织状为主,“多米诺式”断层组合在剖面上占主导地位。

松东东子断裂系统 位于Ⅱ-4和Ⅱ-5构造变换带之间的区域,由松东凹陷中部组成,6号断层中段是该区域的主控断层,裂陷层表现为不对称的复式地堑结构(图3f)。断层主体近东西走向,部分北东东走向,少量为北西西走向(图2中的松东东子断裂系统倾向玫瑰花图F5),断层以南倾为主。断层平面组合以平行交织状为主,剖面上以“多米诺式”、“复式Y形”组合为主,还有少量的“阶梯式”断层组合。

宝岛西子断裂系统 位于Ⅱ-5和Ⅱ-6构造变换带之间的区域,由松东凹陷东部组成,6号断层东段是该区域的主控断层,裂陷层表现为复式半地堑结构(图3g)。断层主体为近东西走向,部分北东东走向,少量为北西西走向(图2中的宝岛西子断裂系统倾向玫瑰花图F6),与松东东区极其相似,但断层的倾向却表现出很大的差异,以北倾为主。断层平面组合也与松东东区十分相似,以平行交织状为主。剖面上以“多米诺式”组合为主导,部分阶梯式断层组合。

图3 琼东南盆地北部坳陷带不同区域构造剖面图(剖面位置见图2)Fig.3 Structural profiles of the Northern Depression,Qiongdongnan Basin (section position shown in Fig.2)

宝岛东子断裂系统 位于Ⅱ-6构造变换带以东的区域,由宝岛凹陷北部的斜坡组成(图3h)。断层的走向与宝岛西区极其相似,主体为近东西走向,部分北东东走向,少量为北西西走向,但断层的倾向差异很大,以南倾为主(图2中的宝岛东子断裂系统倾向玫瑰花图F7)。断层平面组合也与宝岛西区十分相似,以平行交织状为主。宝岛东区剖面上的断层组合相对最为复杂,类型多样,包括“复式 Y 形”、“阶梯式”、“铲式扇”、“多米诺式”、“X 形”等多种组合,断层数量也相对最多(图3)。

琼东南盆地断裂系统分布的另外一个特征是东西发育的差异性,表现为两个方面。一方面断层的发育程度存在很大的差异,东部明显大于西部,断层的平均线密度东部总体约是西部的 3倍。另一方面,T60及以上反射层中,西部除了主控断层(1号断层,5号断层和3号断层)外,只有很少量的断层发育;而在东部,在T60、T50和T40均有大量的断层发育。这种差异性预示着东部和西部断裂系统演化的差异性。

由于断裂主要在裂陷层发育,上述断裂系统的划分主要针对裂陷层(T100-T60),而琼东南盆地由于东部地区 T60-T40期间断裂的继承性发育,东部地区断裂系统的划分还适用于坳陷层底部,即包括T100-T40反射层之间的所有层系。

后面的分析表明,一方面,先存构造分布的差异性是造成断裂系统差异性的根本原因;另一方面,断裂系统的差异性正是先存构造分布差异的具体表现。

1.2 断裂系统的分布规律

琼东南盆地的断裂系统非常复杂,但表现出显著的规律性。

同一断裂系统(子断裂系统)内,凹陷结构、断层的几何特征及剖面组合(构造样式)、延伸方向(走向)和倾向、平面组合特征、断层发育程度、以及在不同构造层(或反射层)的发育情况等都表现出很好的一致性,如崖北西子断裂系统,区内是典型的北断南超复式半地堑结构,在横向上很少变化;断层的类型主要是平板式正断层,断层的产状基本一致,东西走向(少量北东东走向),绝大部分南倾(很少量的次级断层北倾);剖面组合型式(构造样式)也基本一致,主要为同向正断层,构造样式主要表现为“多米诺式”,少量为“阶梯式”;断层的发育程度中等,坳陷层系(T60以上)断层很少发育。

然而,在不同断裂系统(子断裂系统)中,上述特征又表现出很大的差异。如松西和松东西两个子断裂系统,虽然它们相邻,但在凹陷结构、断层产状和组合、断层演化发育等方面表现出很大的差异(图2、3d、3e)。在凹陷结构方面,虽然两个区域的裂陷层均是复式半地堑,但松西区是北断南超,而松东区是南断北超,而且内部结构也表现出较大的差异(对比图3d和3e)。两个区域断层的走向虽然差别不大,为近东西走向和北东东向,但倾向有很大的差别,松西区绝大部分断层南倾,而松东区南倾和北倾的断层约各占一半(对比图2中的松西和松东西断层倾向玫瑰花图F3、F4)。断层的发育程度在裂陷系没有太大的差别,但在坳陷层松东西区明显比松西区发育,表明断层演化发育的差异性。

琼东南盆地断裂系统发育的另外一个规律是,在同一区内的上下不同的反射层中,断层的分布存在很好的一致性和协调性,表现为断层的走向、倾向及其平面组合方式在上下都呈现很好的一致性(对比图2、图4和图5),预示着崖城组沉积以来,区域构造应力场没有发生明显的变化。

后面的分析表明,上述断裂系统的发育规律正是不同区域先存构造存在差异、而主变形期伸展方向保持不变的递进变形的响应。

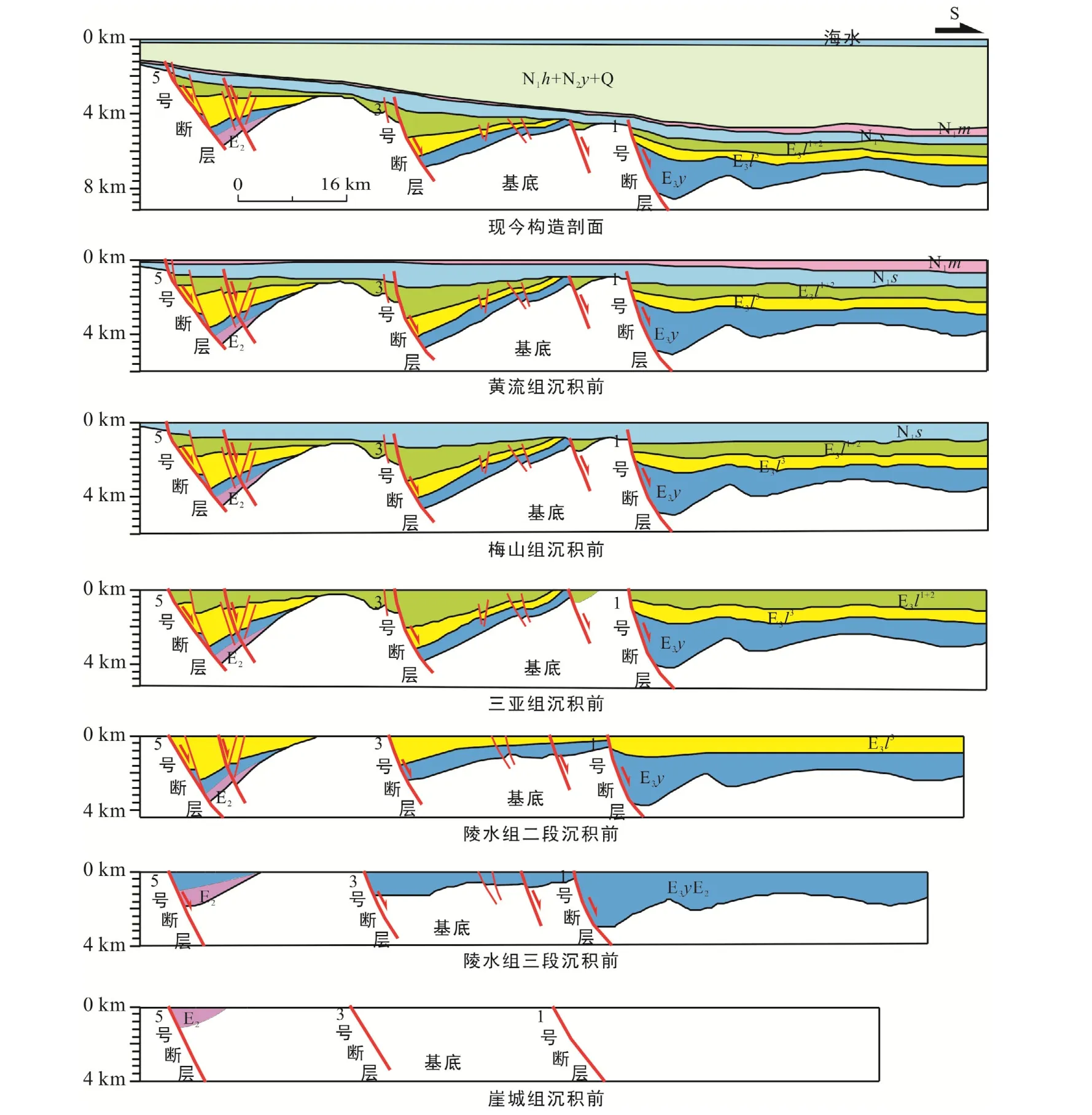

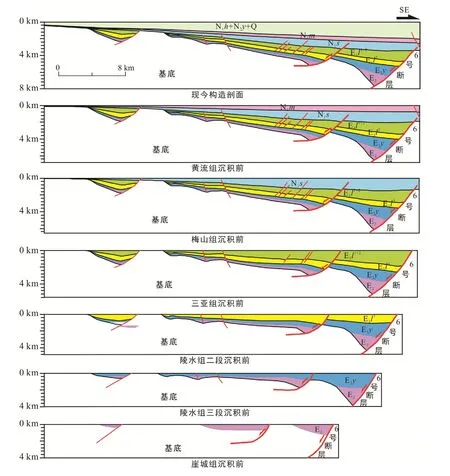

2 断裂系统的演化

关于琼东南盆地构造的几何特征(如断层的方位和组系、凹陷结构、构造样式等),前人已有较多的论述(李绪宣等,2006;尹新义等,2010;龙根元等,2010;雷超等,2011a,2011b),但断裂系统的演化则很少涉及。本文在地震资料系统构造解析的基础上,利用构造回剥方法和 2Dmove软件,通过大量区域平衡构造演化剖面的计算和制作(图6、7),阐述分析了琼东南盆地北部坳陷区断裂系统的演化。

2.1 断层发育阶段及活动期次

根据“先存构造条件下的断层作用模式”(Tong et al.,2010;Tong and Yin,2011),断裂系统的形成和演化是一递进变形过程,不同断层、同一断层的不同段落都有不同的演化历史,取决于应力场演化、先存构造(分布及其力学性质)、岩石物性及沉积充填等因素。根据平衡构造演化剖面(图6和图7),琼东南盆地的断层存在多个活动演化系列,但 4个系列的断层占主导地位,数量占断层总量的 90%以上,分别为:“长期活动型”(裂陷期一直活动,坳陷期也有活动的断层),“早衰型”(裂陷初期——崖城组沉积早期形成和活动的断层,之后停止活动),“中期活动型”(陵水组沉积期间形成和活动的断层,之后是否继续活动分为两个亚型:“中期活动Ⅰ型”——坳陷期继续活动;“中期活动Ⅱ型”——坳陷期停止活动),“晚成型”(坳陷期形成和活动的断层)。

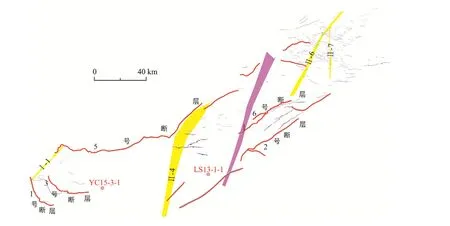

图4 琼东南盆地北部坳陷带T70断裂系统分布图(图例同图2)Fig.4 Fault system of T70 in the Northern Depression,Qiongdongnan Basin (legends shown in Fig.2 )

图5 琼东南盆地北部坳陷带T50断裂系统分布图(图例同图2)Fig.5 Fault system of T50 in the Northern Depression,Qiongdongnan Basin (legends shown in Fig.2)

凹陷主控边界断层(1号、5号、2号、6号和3号)主体都是“长期活动型”,但也存在一定的差异(图2,图6和图7)。5号断层所有段落都是“长期活动型”,1号断层的西段、2号主断层、6号断层的西段和中段,3号断层的大部分也是“长期活动型”。除凹陷主控边界断层外,凹陷内少量规模较大的断层也属于“长期活动型”,主要在东部断裂系统内发育。

“早衰型”断层主要在裂陷初期发育,分布在T100反射层的西部发育(图2),数量较少。

凹陷内大部分断层是“中期活动型”,但东西部存在很大的差异,西部主要发育“中期活动Ⅱ型”,而东部主要发育“中期活动Ⅰ型”。

“晚成型”断层主要在东部发育,特别是松东东区,宝岛西区和宝岛东区,而西部则很少发育。

图6 ybe5测线(剖面BB′)构造演化剖面图Fig.6 Tectonic evolution profiles of Line ybe5 (section BB′)

琼东南盆地北部坳陷区 6个反射层各级断层数量的统计结果表明,T100、T70、T62、T60、T50和T40各反射层断层的数量分别为344条、441条、794条、755条、344条和219条,其中基底反射层(T100)的断层多是“长期活动型”、“早衰型”和“中期活动型”也有一定程度的发育,但“晚成型”的断层很少发育(图2);裂陷系反射层(T70,T62,T60)的断层多是“中期活动型”,其次是“长期活动型”和“晚成型”(图2、4和图5);坳陷系反射层(T50,T40)的断层大多是“晚成型”,少量是“长期活动型”(图5)。

2.2 断裂系统演化阶段

通过断层活动期次的分析,结合区域构造演化阶段的分析,琼东南盆地断裂系统的演化可以划分为以下时期(表1):初始发育期(40 Ma以前,T100-T80);主发育期(40~23 Ma,T80-T60);差异发育期(23~5.5 Ma,T60-T30)和平静期(5.5 Ma以来,T30以上)。各个时期断层的发育特征如下。

初始发育期(Pre~40 Ma)长期以来,琼东南盆地40 Ma以前断层是否存在活动(即是否存在始新统的裂陷系沉积)一直没有明确的认识。通过构造解析的方法,结合邻区(珠江口盆地)地震资料反射特征的对比,确定了始新统的存在(具体另文阐述),从而确定了该时期的断层活动。但该阶段断层活动的数量和范围有限。

图7 sde6测线(剖面EE′)构造演化剖面图Fig.7 Tectonic evolution profiles of Line sde6 (section EE′)

主发育期(40~23 Ma)该时期是琼东南盆地的主裂陷期,也是琼东南盆地断层发育数量和强度最大的时期,不同区域都有断层发育。这一时期盆地的伸展量占总伸展量的 80%以上。这一时期的前期(崖城组沉积阶段,T80-T70)是琼东南盆地的主“断陷期”,边界断层控制着盆地的基底沉降;后期(陵水组沉积时期,T70-T60)是琼东南盆地的“断坳期”,边界断层对盆地基底沉降依然存在控制作用,但不占主导地位(沉降中心离开断层),盆内断层密集发育,新生成断层的数量是各演化阶段最多的。

差异发育期(23~5.5 Ma)该时期琼东南盆地已进入“坳陷期”,边界断层对基底沉降已没有明显的控制作用。这一时期断层发育最显著的特征是东西部存在很大的差异。一级变换带以西的西部地区,凹陷内很少有断层发育,边界断层也有少量段落不再活动(如1号断层的东南段,3号断层的东段);而一级变换带以东的东部地区,凹陷内断层还很发育(如T50和T40反射层的断层数量分别为344条和219条,分别为断层数量最多的 T62反射层的 43.4%和27.6%)。该时期发育的所有断层都是继承性发育的断层或是分支断层。值得注意的是,6号断层的东段在T60后停止活动。这样,该时期琼东南盆地西部表现为“坳陷”,而东部则表现为“坳断”变形特征。

平静期(5.5 Ma以来)该时期琼东南盆地已是完全的“坳陷期”,基本没有断层活动,进入平静期,基底的沉降完全受热作用控制。

琼东南盆地上述断裂系统的演化特征,正是在先存构造条件下、递进构造变形的具体响应。

3 断裂系统复杂性的成因分析

在先存构造的条件下,断裂系统的形成和演化主要受控于三方面的因素:应力场及其演化;先存构造;应变量(如伸展量)的大小(Tong et al.,2010;Tong and Yin,2011;童亨茂,2013)。根据先前的工作(童亨茂,2011;童亨茂等,2013),确定新生代以来,包括琼东南盆地在内的中国东南部地区的区域应力场演化如下:40 Ma以前,北西–南东方向伸展(σ3为北西–南东方向);40 Ma以后,南北方向伸展,期间只有过一次改变(图1)。对于中国东南部的不同盆地及盆地的不同部位,应力场及其演化是相似的(当然,由于先存构造的影响、递进构造变形作用等会造成局部应力场与区域上存在一定程度的差异),而先存构造是千差万别的,伸展量也不一致。因此,先存构造和伸展量(特别是先存构造)是造成不同盆地、同一盆地不同区域断裂系统差异的根本原因(童亨茂等,2009;Tong et al.,2010),琼东南盆地也是如此。沙箱模拟实验(另文详细阐述)验证了上述观点的合理性。实验模型中的基底结构是根据“先存构造断层作用模式”,通过构造解析确定的基底先存构造来设计的。模拟实验结果表明,在基底合理设计先存构造的基础上,在南北向的伸展作用下,琼东南盆地复杂的断裂系统在实验结果中总体得到很好的再现。综合分析表明,琼东南盆地复杂的断裂系统主体是在南北向伸展下在递进变形过程中逐渐形成的,不同区域断层形成和演化的差异是由先存构造分布和性质的差异、以及伸展量的不同造成的。下面具体加以分析。

凹陷结构及断裂系统的差异性 造成凹陷结构差异的根本原因是控制凹陷边界断层发育的先存构造存在差异。控制琼东南盆地西部断裂系统的是 5号断层先存构造(包括3号断层先存构造),在伸展作用下,5号断层沿先存构造活动,成为西部地区构造沉降和沉积的主控断层,结果在西部地区形成了“北断南超”的凹陷结构;控制东部断裂系统的是 6号断层先存构造,同样,6号断层沿先存构造活动,成为东部地区构造沉降和沉积的主控断层,结果在东部地区总体形成了“南断北超”的凹陷结构。正是由于盆地边界先存构造的差异,控制形成了琼东南盆地北部坳陷带东部和西部两个一级断裂系统。而边界断层的分段性(特别是5号断层),以及盆地内部先存构造的差异,控制形成了二级断裂系统的形成,并造成凹陷内部盆地结构的差异性,结果在西部区和东部区内各形成 4个子断裂系统。这样,在统一的区域伸展构造作用下,由于基底先存构造的差异,造成不同区域的凹陷结构、断层分布等存在巨大差异,形成了琼东南盆地复杂的构造面貌。先存构造不仅造成了琼东南盆地不同区域凹陷结构的差异,同时也造成了断裂系统分布特征和演化的差异。

同一子断裂系统断层活动的继承性 在同一子断裂系统内,先存构造在横向上变化较小(若有根本的变化,则会形成不同的子断裂系统)。琼东南盆地北部坳陷区主体是在40 Ma以后沉积的(见表1),在递进变形过程中,区域伸展方向在40 Ma以来为南北向,没有发生变化。由于断裂系统的两个主控因素(先存构造和主应力方向)在琼东南盆地的主体演化阶段保持不变,从而导致同一子断裂系统上下不同的反射层(从T100到T60)断层分布存在很好的一致性(对比图2、图4和图5),包括断层的延伸方向和倾向(图8)、组合关系等。反过来,上下断裂系统分布的一致性和协调性,也可以说明,在构造演化的主体阶段,琼东南盆地区域伸展方向保持不变。

东西部断层活动的差异性 除凹陷结构、断层平面组合和构造样式在东、西部两个断裂系统存在差异外,还存在另外两个方面的重大差异,即:断裂系统演化及其断层的数量。具体表现在T60后,西部断层很少发育,而东部大量发育;断层的数量东部大大超过西部。

造成断裂系统演化差异的原因是东西部在不同演化阶段伸展量分布的差异。西部地区,伸展作用集中在盆地的裂陷发育期,之后伸展构造作用基本停滞,导致西部地区在坳陷期很少有断层活动;而在东部地区,坳陷期开始后的很长时间内(23~5.5 Ma)伸展构造作用继续进行,导致东部地区在坳陷构造层断层依然十分发育,形成断裂系统的差异发育期。

另外,由于断裂系统演化阶段的差异,也会导致断层数量的差异。早期发育的断层多直接或间接地受先存构造的影响,应变比较集中,断层的数量相对较少;而随着沉积物的增加,晚期发育的断层受先存构造的影响渐渐减小,应变相对比较分散,断层的数量就相对较多(童亨茂等,2009;Tong et al.,2010),这可以很好地解释东西部断层数量的差异。虽然东西部资料品质的差异会导致西部地区部分断层没有得到识别,但东部断层数量明显大于西部的现象是客观存在的。

图8 琼东南盆地北部坳陷带不同反射层断层倾向(长度加权)玫瑰花图Fig.8 Fault dip rose diagrams (length-weighted)of different reflection layers in the Northern Depression,Qiongdongnan Basin

凹陷内北西向断层的成因 在东部断裂系统中部的 2个子断裂系统中,有为数不少的北西西向小型断层发育。这是由于在该两个子断裂系统发育的区域,存在北西向分布的两条先存断裂带。先存构造带的存在会导致局部应力场的主应力方向(如伸展方向)发生偏移(童亨茂等,2009;Tong et al.,2010),形成的断层走向会向先存构造方向偏移(McClay and White,1995;Morley et al.,2004)。由于该两条先存断裂带是北西向的,而伸展方向是南北向的,结果形成北西西向的断层。与伸展方向斜交的断层,往往具有一定的走滑分量,在平面上一般形成雁行状组合。

变换带的成因 在先存构造活动过程中,为了调节位移和伸展量的分布,导致构造变换带的形成。如西部,其北侧是伸展变形的集中分布区,而在东部则南侧是伸展变形的集中分布区,巨大的伸展位移需要从西部的北侧传递到东部的南侧,在伸展变形过程中,琼东南盆地的一级变换带自然形成。其它二级变换带的成因也是如此。

4 结 论

琼东南盆地北部坳陷带可以划分为东部断裂系统和西部断裂系统这两个断裂系统,并可进一步划分为 8个子断裂系统。同一断裂系统(子断裂系统)内,凹陷结构、断层的几何特征及剖面组合(构造样式)、延伸方向(走向)和倾向、平面组合特征、断层发育程度、以及在不同构造层(或反射层)断层的发育情况等都表现出很好的一致性;但在不同断裂系统(子断裂系统)中,上述特征又表现出很大的差异。

琼东南盆地断裂系统的演化可以划分为以下时期:初始发育期(40 Ma以前,T100-T80),主发育期(40~23 Ma,T80-T60),差异发育期(23~5.5 Ma,T60- T30)和平静期(5.5 Ma以来,T30以上),其中的断层存在多个活动演化系列,其中“长期活动型”、“早衰型”、“中期活动型”(分“中期活动Ⅰ型”和“中期活动Ⅱ型”)和“晚成型”等 4个系列的断层占主导地位。

应用先存构造条件下的断层作用模式,南北向伸展可以合理地释琼东南盆地复杂断裂系统的成因机制,包括“凹陷结构及断裂系统的差异性”、“同一子断裂系统断层活动的继承性”、“东西部断层活动的差异性”、“凹陷内北西向断层的成因”以及“变换带的成因”等,表明琼东南盆地复杂的断裂系统是在先存构造的条件下,主体是在南北向伸展的递进变形过程中逐渐形成的,先存构造的差异是造成琼东南盆地复杂性的根本原因。

蔡乾忠.2005.中国海域油气地质学.北京:海洋出版社:174.

龚再升,李思田.2004.南海北部大陆边缘盆地油气成藏动力学研究.北京:科学出版社:15–17.

雷超,任建业,李绪深,童传新,尹新义,闵慧.2011a.琼东南盆地深水区结构构造特征与油气勘探潜力.石油勘探与开发,38(5):560–569.

雷超,任建业,裴健翔,林海涛,尹新义,佟殿君.2011b.琼东南盆地深水区构造格局和幕式演化过程.地球科学——中国地质大学学报,36(1):151–162.

李绪宣,钟志洪,董伟良,孙珍,王良书,夏斌,张敏强.2006.琼东南盆地古近纪裂陷构造特征及其动力学机制.石油勘探与开发,33(6):713–721.

李绪宣,朱光辉.2005.琼东南盆地断裂系统及其油气输导特征.中国海上油气,17(1):1–7.

林海涛,任建业,雷超,闵慧.2010.琼东南盆地2号断层构造转换带及其对砂体分布的控制.大地构造与成矿学,34(3):308–316.

龙根元,吴世敏,刘兵,郭翔燕.2010.琼东南盆地半地堑特征及其动力学探讨.大地构造与成矿学,34(1):48–54.

能源,漆家福,张春峰,张克鑫,任红民,郑元财.2012.金湖凹陷断裂特征及其石油地质意义.大地构造与成矿学,36(1):16–23.

茹克.1990.裂陷盆地的半地堑分析.中国海上油气(地质),4(6):1–10.

童亨茂.2011.“不协调伸展”作用下裂陷盆地断层的形成和演化模式.地质通报,29(11):1606–1613.

童亨茂.2013.岩石圈脆性断层作用力学模型.自然杂志,35(1):1–7.

童亨茂,孟令箭,蔡东升,吴永平,李绪深,刘明全.2009.裂陷盆地断层的形成和演化——目标砂箱模拟实验与认识.地质学报,83(6):759–774.

童亨茂,赵宝银,曹哲,刘国玺,顿小妹,赵丹.2013.渤海湾盆地南堡凹陷断裂系统成因的构造解析.地质学报,87(11):1–17.

王文君,李伟,冯德永,张明震,赵丽萍,贾海波,李成.2012.青东凹陷古近纪构造演化与盆地转型.大地构造与成矿学,36(1):32–38.

王玺,陈清华,朱文斌,马婷婷,王晓蕾,刘寅.2013.苏北盆地高邮凹陷边界断裂带构造特征及成因.大地构造与成矿学,37(1):20–28.

谢文彦,王涛,张一伟,姜建群.2009.琼东南盆地西南部新生代裂陷特征与岩浆活动机理.大地构造与成矿学,33(2):199–205.

谢文彦,张一伟,孙珍,姜建群.2008.琼东南盆地新生代发育机制的模拟研究.地学前缘,15(2):232–241.

尹新义,任建业,裴健翔,雷超.2010.琼东南盆地断裂活动性定量计算及其发育演化模式.高校地质学报,16(3):388–396.

于俊峰,段如泰.2008.琼东南盆地2号断裂东带发育特征及形成机理.大地构造与成矿学,32(3):293–299.

张林,吴智平,李伟,吴晓光,贾海波.2012.济阳坳陷伸展背景下的变换构造研究.大地构造与成矿学,36(1):24–31.

朱伟林.2007.南海北部大陆边缘盆地天然气地质.北京:石油工业出版社:3–59.

Anderson E M.1951.The Dynamics of Faulting (2nd edition).Edinburgh:Oliver and Boyd.

Briais A,Patriat P and Tapponnier P.1990.Updated interpretation of magnetic anomalies and seafloor spreading stages in the South China Sea:Implications for the Tertiary tectonics of Southeast Asia.Journal of Geophysical Research of Atmonspheres,98(B4):6299–6328.

McClay K R and White M J.1995.Analogue modeling of orthogonal and oblique rifting.Marine and Petroleum Geology,12(1):137–151.

Morley C K,Haranya C,Phoosongsee W,Pongwapee S,Kornsawan A and Wonganan N.2004.Activation of rift oblique and rift parallel pre-existing fabrics during extension and their effect on deformation style:Examples from the rifts of Thailand.Journal of Structural Geology,26:1803–1829.

Tapponnier P,Peltzer G,Yin A,Dain L and Armijo R.1982.Propagating extrusion tectonics in Asia:New insights from simple experiments with plasticine.Geology,10:611–616.

Taylor B and Hayes D E.1980.The tectonic evolution of the South China Sea Basin // The Tectonic and Geologic Evolution of Southeast Asian Seas and Islands,Part 1.Geophys Monogr AGU,23:89–104.

Tong H M,Cai D S,Wu Y P,Li X G,Li X S and Meng L J.2010.Activity criterion of pre-existing fabrics in non-homogeneous deformation domain.Science China(Earth Science),53(1):1–11.

Tong H M and Yin A.2011.Reactivation tendency analysis:A theory for predicting the temporal evolution of preexisting weakness under uniform stress state.Tectonophysics,503:195–200.