机场地面交通中心与航站楼布局模式研究

欧阳杰 孙玉龙

(中国民航大学综合交通研究所,300300,天津∥第一作者,教授)

目前,我国枢纽机场普遍发展成为多航站楼和多跑道的大型机场。伴随枢纽机场占地规模的扩大和客运量的增加,以及进出机场交通方式的多元化,作为机场重要组成部分的陆侧交通组织正变得日益复杂,以至这些枢纽机场的陆侧交通与航站楼接驳方面普遍存在流程不畅、换乘不便、交通拥堵等诸多问题。如何合理规划布局机场地面交通中心和航站楼、优化航站区的陆侧交通组织已成为机场设计者及机场运营者严重关注的问题。

1 机场航站区轨道交通线路及轨道车站布局分析

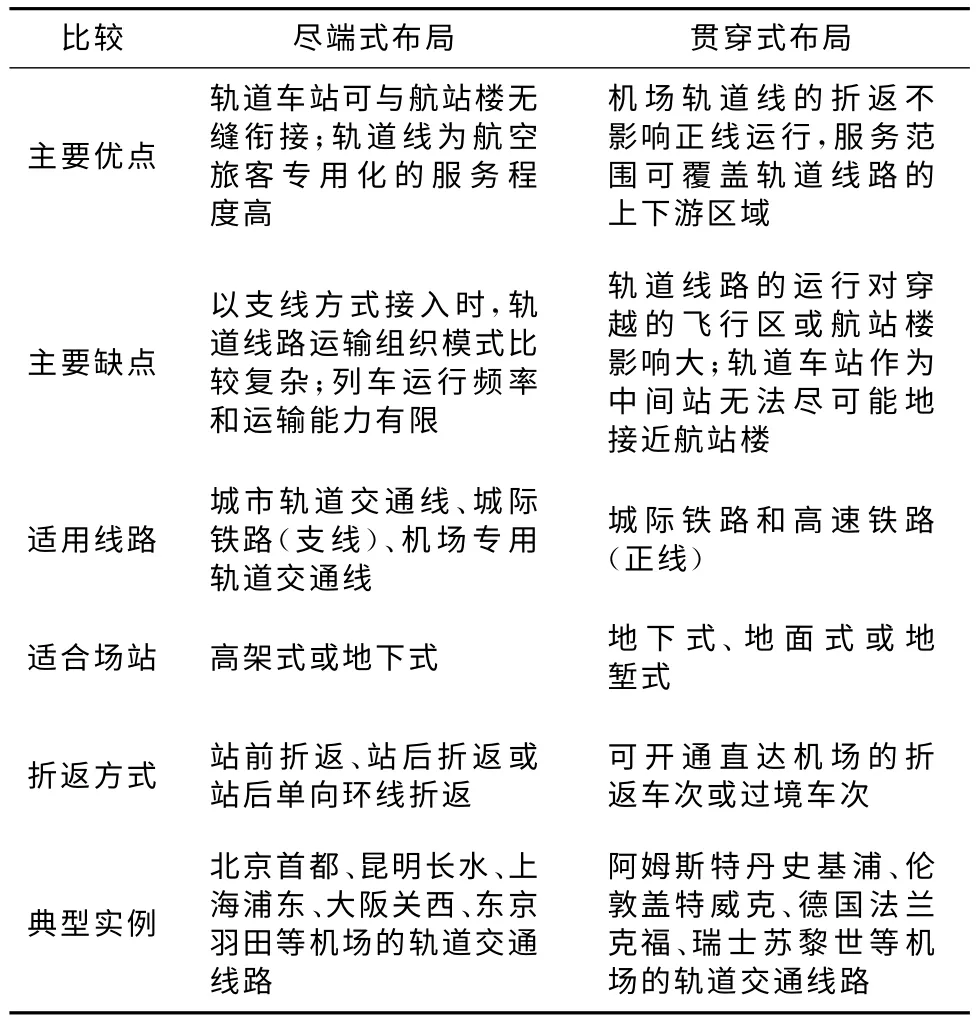

在轨道交通逐渐引入大型机场航站区之后,机场陆侧交通系统变得越加复杂多样。为了优化多方式、多层次的复杂陆侧交通组织,新建的大型枢纽机场中常采用建设机场地面交通中心的方式来整合陆侧交通资源,使机场陆侧交通体系与航站楼的接驳更加清晰,为旅客提供高效、便捷、人性化的服务。地面交通中心规划设计的关键在于航站楼和轨道交通车站的一体化布局,其中轨道交通线路接入航站区的衔接方式直接关系到航站楼概念设计及地面交通中心的平面布局模式。通过分析国内外大量机场轨道交通规划实例,根据轨道交通线在机场内部的布局走向及站点设置,机场轨道交通线通常可分为“尽端式”和“贯穿式”两种布局形式。机场航站区轨道交通线路不同布局形式的特性比较见表1。

1.1 尽端式布局

采用“尽端式”布局的轨道交通线路,以机场航站区为始发终到站,列车可采用站前折返、站后折返或站后环线折返等方式。由于站前折返方式适合于在航站区建设场地有限、换乘条件受限的情况下使用,且具有列车折返时间较短、乘客可同时上下车而有效缩短停站时间等优点,因而该折返方式的应用较为普遍。“尽端式”布局模式的轨道交通线路类型多为地铁、轻轨等城市轨道交通线,机场专用轨道线以及城际铁路(支线)。为了与道路交通系统进行竖向分离,轨道交通车站形式宜采用高架或地下式。如采用直线电机轨道技术制式的北京首都机场快轨线,在T3航站楼前采用高架形式,在地面交通中心的核心位置设置“尽端式”轨道车站,并采用单线折返方式。

1.2 贯穿式布局

“贯穿式”布局进出机场的轨道交通线路需要从地下、地面或空中穿越航站区,该布局模式的轨道交通类型多为城际铁路、高速铁路等长区间的铁路正线,轨道交通线所对应的机场轨道车站为中间站,按需要分别设置正线和到发线,宜采用“二台四线”的站线布局方式,通常设置地下式、地面式或地堑式车站。例如,海南东环高铁线路贯穿海口美兰机场陆侧区域,并建有国内最长的4.6 km 的明挖隧道,隧道中部为机场地下高铁车站,隧道中铺设双线铁路,高铁站采用岛式站台,两侧铺设4股轨道,轨道车站与机场通过320 m 长的地下通道换乘。又如法国里昂机场的TGV 高速铁路东南线采用地堑式从航站区外围贯穿而过,轨道车站采用了“二台六线”布局方式,并通过180 m 长、附有自动步道的高架廊道与航站楼接驳。

表1 机场轨道交通线路不同布局形式的特性比较

2 航站楼与地面交通中心衔接的平面布局模式分析

机场地面交通中心(GTC)是在航站区设置的多层次、立体化的大型交通建筑综合体,通常根据不同的交通出行需求,可以分别组合布置铁路车站、城市轨道交通车站、公共汽车站、长途客运站、汽车停车场以及各种商业活动区等不同的功能设施。机场地面交通中心的设置反映出大型机场陆侧交通系统与航站楼更为紧密接驳的发展趋势,目前国内外很多新建的大型机场或新建的航站区都规划建设有地面交通中心。

最大限度地缩短航空旅客的步行距离及减少楼层变换是机场地面交通中心的重要设计原则,而轨道交通的线路走向及轨道交通车站的空间设置将直接影响地面交通中心的规划布局。作为大容量、高频率的公共交通方式,轨道交通车站换乘的方便程度关系到航空客运的运输效率。因此,机场地面交通中心的布局要以轨道交通作为重要依据,并紧密衔接其他交通方式。本文在整个机场航站区内,根据轨道交通车站与航站楼之间的平面位置关系,探讨分析几种平面布局模式。

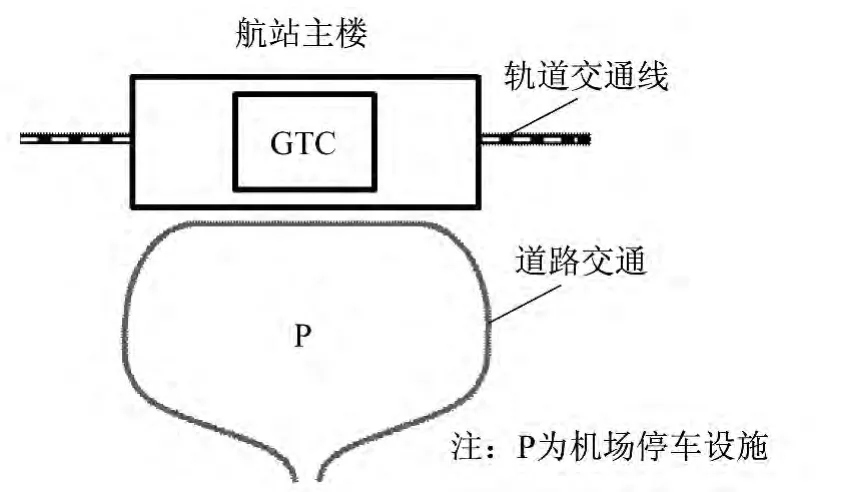

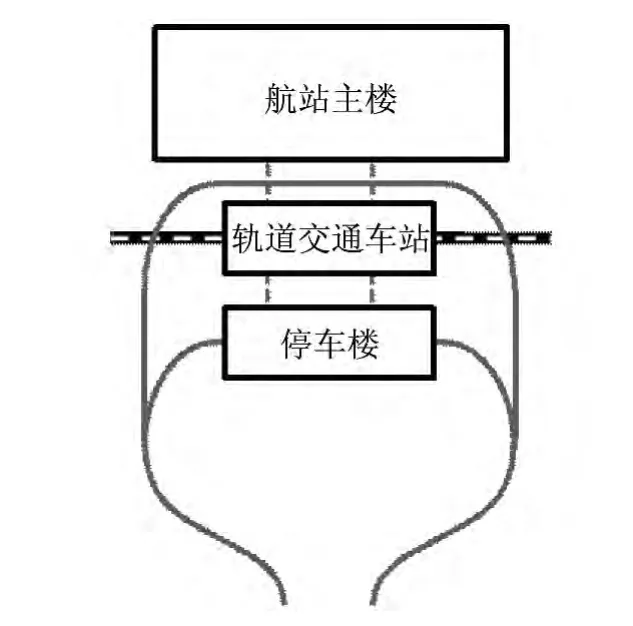

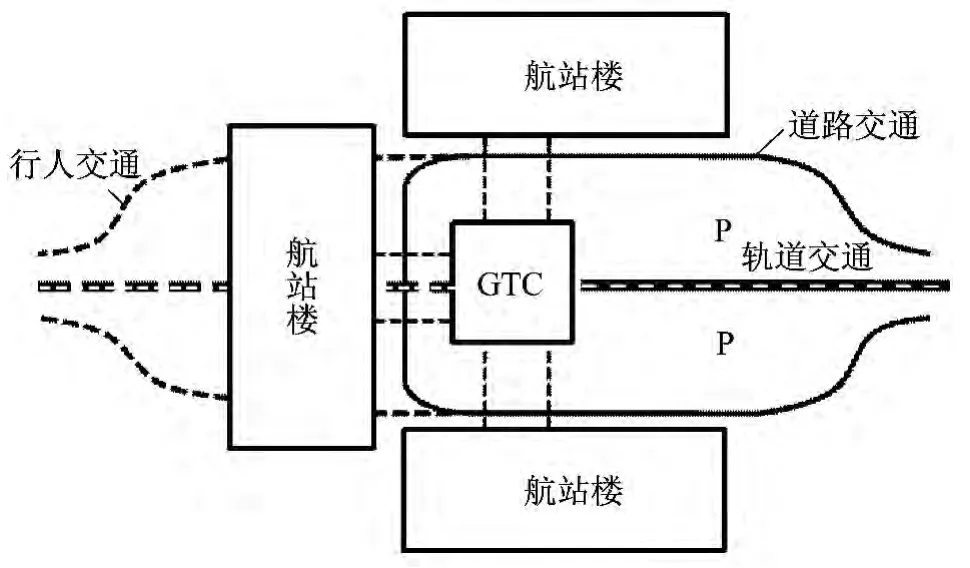

2.1 “一体式”布局模式

“一体式”布局模式是指轨道交通线路直接引入航站楼建筑体内(见图1)。其在航站主楼的地下层、楼间夹层或航站楼前高架桥、地下层设置轨道交通车站,从而与航站楼主楼实现一体化的规划布局。相比而言,轨道交通车站设置在航站楼地下层最为普遍,车站站台层可通过竖向的垂直交通设施与航站楼出发大厅、到达大厅相接,长途汽车候车室等其他陆侧交通设施也可以纳入航站楼内。“一体化”模式往往会形成多元化的交通建筑综合体。

图1 “一体式”布局模式

“一体式”布局模式非常注重旅客换乘的便捷性,其旅客换乘步行距离在所有布局模式中为最短,各种交通方式的衔接性较好,且土地集约化程度高,不需要增加额外的交通枢纽建设用地,另外还具有与机场内部捷运系统之间进行“零换乘”的可能性;不足之处是,由于轨道交通车站引入航站楼复杂的建筑空间内,使各种交通流线设置相对复杂,航站楼内有限的空间可能会制约地面交通中心的建设规模和发展空间,且该类布局模式仅局限于为单一的主体航站楼服务,适用于集中式航站区布局形式。另外,该布局模式安保性差也是无法回避的严峻现实问题。

“一体式”布局模式常应用于轨道交通与航站楼同步规划建设的机场,或者在航站楼设计建设中已预留有轨道交通车站土建空间和接口的机场。例如,上海虹桥综合交通枢纽、广州白云机场T1航站主楼、沈阳桃仙机场T3 航站楼等均在其主楼地下层设置轨道交通换乘车站,而昆明长水新机场则在航站楼主楼前的到达层地下设置了轨道交通车站,乘坐机场轨道交通进出机场的旅客,不需要出航站楼就可进行互转换乘。

2.2 “前列式”布局模式

在该布局模式中,机场地面交通中心布置于主体航站楼正前方,轨道交通线路被引入机场地面交通中心的轨道交通车站站台层。考虑到出港旅客定时出港的需求,机场地面交通中心优先考虑与航站楼的出港层直接衔接,为了避免客流与航站楼车道边的车流产生平面交通冲突,多采用空中廊桥或者地下通道与航站楼连接。

由于旅客进出航站楼的步行距离适中、人车分流,且交通设施布局紧凑,“前列式”布局模式是目前机场地面交通中心建设普遍采用的方式。这种模式要求航站楼陆侧有足够的预留土地,适合于航站楼主楼与指廊组合的航站楼设计方案,也适合于初期未规划预留轨道交通线位而后期改扩建时又引入轨道交通的机场。

因服务道路交通的机场停车楼(场)也需要尽可能地靠近航站楼,所以“前列式”布局模式中的轨道交通车站与停车楼之间存在着“整合”或“分离”的位置关系。

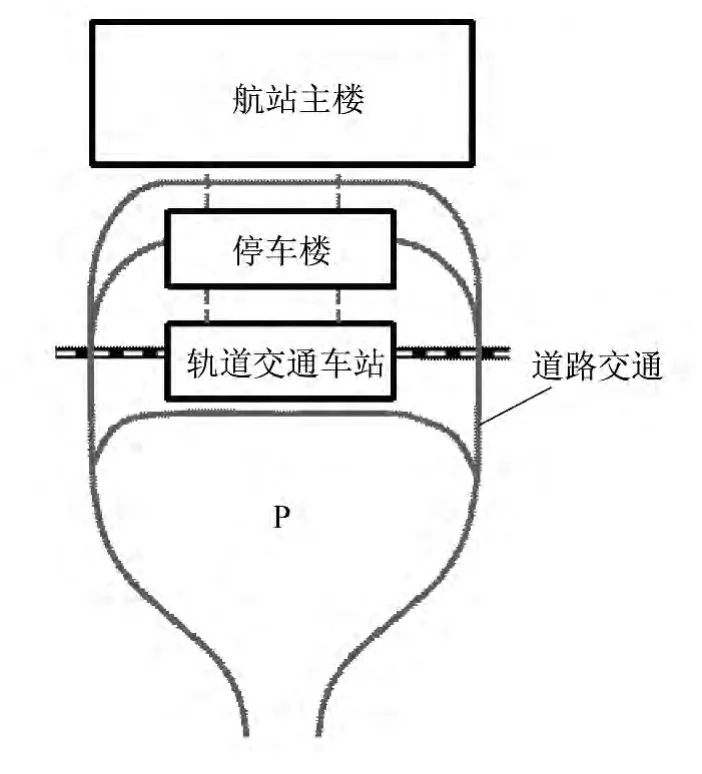

2.2.1 轨道交通车站与停车楼整合的布局模式

该模式是轨道交通车站与停车楼融合为一座综合交通建筑体(见图2)。

图2 轨道交通车站与停车楼融合一体的布局模式

此种布局模式是未来机场地面交通中心发展的一个趋势,通过高效立体化集中交通布局,为旅客提供一个更加安全便捷的换乘环境。以首都机场T3航站楼前地面交通中心为例,其中央的轨道交通车站采用高架形式设于机场地面交通中心二层高度,周边则环绕布置地上两层、地下二层的停车楼。采用该布局模式,乘坐轨道交通和乘汽车而来的进出人流则可共用GTC的垂直交通设施。

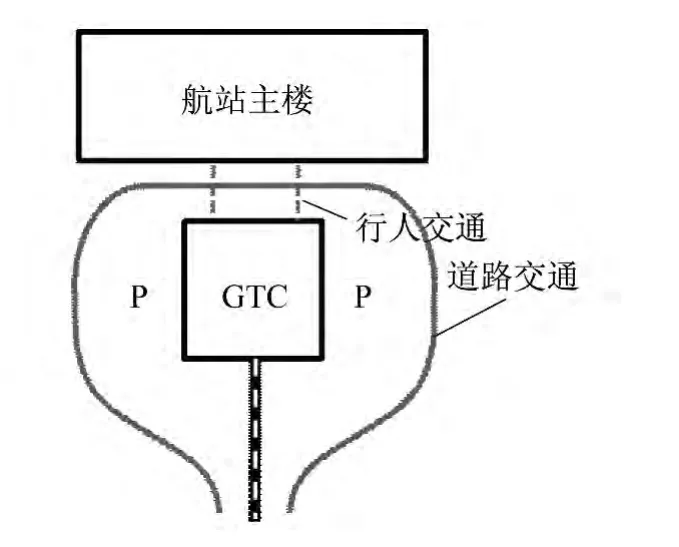

2.2.2 轨道交通车站与停车楼分离的布局模式

轨道交通车站与停车楼相对分离,则可使动态的公共型交通设施和静态的个体型交通设施之间相互不受干扰地独立运行,而且轨道交通车站自身也可设置独立的进出站车道边。此种模式又可分为以下3种布局方式:

1)轨道交通车站处于航站楼正面与停车楼之间(见图3)。该布局方式中的轨道交通车站设置于离航站楼较近位置,通过联接通道衔接航站楼,可充分体现“公交优先”的交通设计理念,以引导更多旅客利用轨道交通方式换乘,但进行换乘的非航空旅客频繁进出车站可能引发对航空旅客的干扰。该布局模式通常适用于地铁、轻轨、机场专线等城市轨道交通。例如,北京首都机场在T2 航站楼与停车楼之间设机场快轨地下车站,并采用地下通道与航站楼、停车楼互通;而日本大阪关西机场的JR 机场专线紧靠T1航站楼设尽端站,通过高架连廊衔接航站楼。

图3 轨道交通车站处于航站楼正面与停车楼之间的布局模式

2)轨道交通车站位于航站楼与停车楼前侧布局(见图4)。此种布局方式多适用于高铁、城际铁路等长区间的贯穿式轨道线,非航空旅客在乘坐轨道交通的旅客中占有相当比重。该模式下的轨道交通车站用地相对充裕,可有效地增加轨道交通车站的进出站车道边,同时使非航空旅客在轨道交通车站的换乘不至于直接影响到航空旅客在航站楼的便利进出。如我国的深圳宝安机场T3航站楼和法兰克福梅茵机场便采用了此种布局方式。其中,法兰克福机场陆侧区域的长途火车站和空铁联运大楼,通过跨越停车楼的人行天桥直通航站楼,而停车楼同样采用了高架天桥衔接航站楼。

图4 轨道交通车站位于航站楼与停车楼前侧的布局模式

2.3 “共享型”布局模式

当机场航站区内集中拥有两个及两个以上的航站楼时,可根据航站区的空间布局,在航站区陆侧内部区域,规划建设一体化的机场地面交通中心,以充分利用陆侧交通设施及土地资源。“共享型”布局模式可根据多航站楼的空间布局形态分为以下4种模式。

2.3.1 “水平相邻式”布局模式

当机场多个航站楼大致水平相邻,沿机坪紧密排列成“一”字型时,在相邻的航站楼之间或前侧集中建设机场地面交通中心是非常高效的布局方式,多个相互连通的航站楼可共用一个地面交通中心(见图5)。该布局模式适用于机场陆侧土地资源相对充裕的情形,旅客平均距离都相对较短,且流线清晰、旅客识别性强,同时机场地面交通中心的设施设备为集中布置,运行效率高。

图5 共享型“水平相邻式”布局模式

如成都双流机场交通换乘中心设于T1、T2航站楼之间的地下区域,分为地下两层,位于负一层的城际车站候车厅旁边有一条主通道连接地铁车站和航站楼,旅客不用出车站,就可实现高铁、地铁、航班间的无缝衔接;又如重庆江北机场T2A 和T2B 航站楼同样平行相邻布局,重庆地铁3号线在T2B 航站楼前端设地下轨道交通车站,结合两航站楼前陆侧道路交通系统,打造了综合地面交通中心。

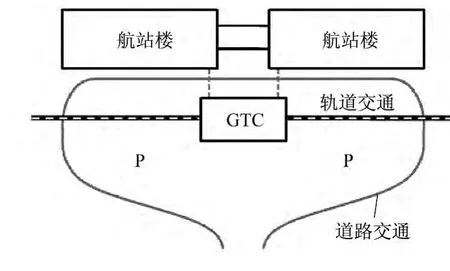

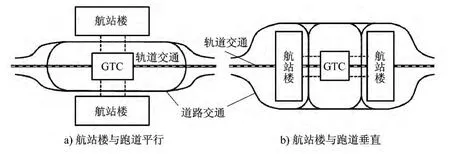

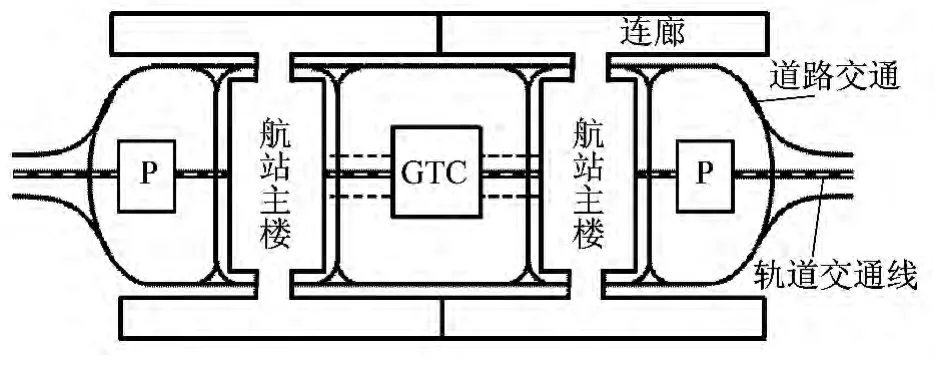

2.3.2 “平行嵌套式”布局模式

该布局模式多为两航站主楼平行相对而建,进出机场道路线路、轨道交通线路及机场的内部路线都从航站区通过,其中道路系统多为双向进出机场。机场地面交通中心可嵌套于航站楼之间,于机场中心布局,根据航站楼与跑道平面布局的方向差异,有图6所示的两种情况。

图6 共享型“平行嵌套式”布局模式

该布局模式同“水平相邻式”有类似的优点,机场地面交通中心可同时服务两侧航站楼,旅客换乘流线因方向不同而更加清晰,且集中的交通、旅客流会增加更多商业开发的机会,形成商业化“空港中心”;不足之处是航站楼布局较密集,可扩容的陆侧交通资源稀缺,对于后期改扩建会有一定影响。未来的航站区扩建可采取沿贯穿式进出场道路走向增加单元航站楼的办法,从而实现4个或4个以上航站楼共用机场地面交通中心的布局方式。

如巴黎戴高乐机场T2航站区就采用该布局模式,不同之处是该机场的轨道交通线路采取地下形式纵向贯穿航站区,这样地下的轨道交通线路与地面的道路系统不仅空间上错开,而且线路走向也截然分开,避免了两种交通方式在线路和场站布局方面的冲突。

上海浦东机场现有的机场地面交通中心布局属于图6a)所示方式,现有的两座航站楼平行相对布局,且与两侧跑道平行布局,航站区通过循环串联的道路系统连通,其一体化机场地面交通中心嵌套建于两航站楼的中间区域,并通过“三横三纵”的旅客步行系统相互衔接;另外,德国慕尼黑机场航站楼平面布局方向与跑道垂直,属于图6b)所示方式,航站区道路交通线路局部需要下穿机场滑行道,轨道交通线则采用全地下形式引入机场,并在航站区空港中心区域设地下车站。

2.3.3 “三面围合式”布局模式

该模式是指航站区由多个航站楼三面围合,呈“U”型(或不规则圆弧)布局,各个航站楼由一条“尽端式”的单向大循环进场路依次串联,或者采用“贯穿式”道路系统串联整个航站区(见图7)。依托轨道交通系统设置的机场地面交通中心多位于航站区的中央位置,或靠近航站楼主楼布局,此时要权衡与其他航站楼的换乘距离,实现旅客换乘最优化。

图7 共享型“三面围合式”布局模式

利用三面围合的“U”型布局模式建设的机场地面交通中心可充分发挥其集散功能,服务范围广,航空旅客可通过人行通道或摆渡车(未来可设置自动捷运系统)在交通中心和目的航站楼间进行换乘,同时多个航站楼共享的机场地面交通中心集约化程度高、布局紧凑,可大量节约陆侧交通设施的建设成本,提高机场陆侧区域的利用率。

我国拥有多跑道、多航站楼的郑州新郑、武汉天河、合肥新桥、上海浦东(规划)等大型机场普遍采用这种方式。例如,武汉天河机场远期规划4座航站楼,机场地面交通中心位于航站区中心线、3号航站楼前侧区域,规划有连廊衔接各航站楼。

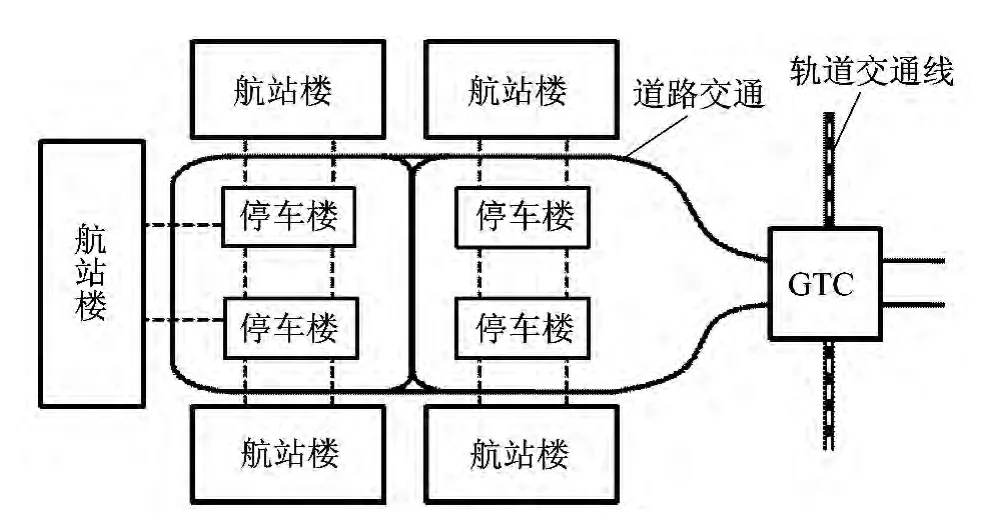

2.3.4 “四面围合式”布局模式

该类布局常见于两航站主楼与空侧连廊四面围合,呈“Ⅱ”型整体布局,机场地面交通中心于整体式航站建筑中心区域布局,或靠近某一航站主楼布局(见图8)。机场地面交通中心与航站设施、陆侧商业等融为一体,有效地利用了机场的土地资源。此种模式非常适合分期建设的机场规划,新航站楼于原航站楼进场路线的下游相邻布局,机场主干道路可顺次通过各个航站楼;轨道交通线路在原有航站楼设站的基础上,后期扩建时线路可延伸至新航站区域,并在整个航站建筑群的中心区域设机场地面交通中心。

图8 共享型“四面围合式”布局模式

广州白云机场和西安咸阳机场以及台北桃园机场的总体规划方案均属于此种布局模式。广州白云机场现有的T1航站楼、在建的T2航站楼以及两端的空侧连廊呈“Ⅱ”型整体布局,机场主干道路系统串联T1、T2两大航站区,并分设独立的航站楼正面进出道路系统,机场轨道交通依次经过T1航站主楼地下车站及T2航站楼前机场地面交通中心的轨道交通车站。

2.4 “邻近式”布局模式

此种布局模式的机场轨道交通线路一般在航站区是“过而不入”,机场地面交通中心紧邻机场航站区外围布局,通过机场自动旅客输送系统(APM)将机场地面交通中心与各航站楼循环串联(见图9)。该模式的机场地面交通中心后期改扩建对航站区地面交通网络的影响相对更小,但旅客需要进行二次换乘。

该布局模式的案例一般出现在美国。由于美国的机场地面交通模式一直都以道路交通为主,机场轨道交通发展薄弱,直到私人小汽车的大量使用给机场陆侧交通组织带来混乱后,机场才对航站区布局和交通组织进行重新规划,通常采取设置APM、摆渡公共汽车等措施,将机场航站楼与航站区外部交通中心相连,以调整旅客进出中心航站区的方式。例如,美国旧金山国际机场,市区地铁线路从航站区外围穿过,在紧邻航站区的位置布局交通中心,依靠APM 衔接各航站单元;又如,洛杉矶机场航站区陆侧设置了多座停车楼,而在航站区外围的3个区域分别设置了机场交通中心、多式联运中心和租车中心,利用机场外围的交通换乘中心实现航空交通与轨道交通、道路交通之间的换乘。

图9 “邻近式”布局模式

3 结语

基于机场轨道交通线的大量实例研究,本文主要总结了机场航站区地面交通中心与航站楼衔接的平面布局模式,其基本涵盖了现阶段国内外代表性枢纽机场的布局模式。由于地域特征、建设年代、交通发展战略背景等因素的差异,不同国家和地区的机场采用的地面交通中心布局模式会有所不同,而在机场未来交通规划布局中,布局模式的选择弹性较大,因此,规划方案要权衡多方面的需求,最终选择适合本地机场及城市综合交通体系发展的布局模式。

[1]张国华.大型空港枢纽构建中轨道交通规划设计关键技术[J].都市快轨交通,2013(2):8.

[2]欧阳杰.机场轨道交通车站的规划设计[C]∥中国城市规划设计研究.城市轨道交通发展研讨会论文集.北京:建设部地铁与轻轨研究中心,2003:367.

[3]欧阳杰.机场轨道交通线路的规划布局及其应用特性分析[J].铁道运输与经济,2010(10):76.

[4]王浩.枢纽机场陆侧轨道交通与航站楼的衔接[J].建筑创作,2006(12):178.