无线传感器网络实验教学方法实践与探讨

刘 涛,钱 良,王新兵,田晓华

(上海交通大学电子工程系,上海200240)

0 引言

“无线通信原理与移动网络”是我校面向信息工程专业本科生开设的一门重要的专业主干课程。该课程主要讲授蜂窝网络及无线移动网络的基本传输技术、网络架构及主流传输网络协议等,为学生今后从事无线通信相关的工作或研究打下扎实的理论基础。

无线传感器网络作为新兴物联网产业的热门技术之一,也是“无线通信原理与移动网络”课程中需要讲授的主要知识点之一。但该部分内容如果单纯通过课堂讲解,则比较抽象和枯燥,特别是其中的协议流程方面的内容。因此,开设相关课程实验,不仅可以帮助学生更好地理解理论内容,还能培养学生的实践能力和创新精神,提高学生的综合素质。

目前国内外高校开设的“移动通信”和“无线网络”等课程中也涉及一些关于无线传感器网络的实验[1],但很多都是验证性实验。学生完成实验后虽然锻炼了动手能力,但对协议规范及组网流程等理论内容的理解并无多大帮助,对分析和解决无线传感器网络能力问题的培养也无太大意义。本文提出的课程实验较好地解决了这些问题。

1 无线传感器网络课程实验

在我校“无线通信原理与移动网络”课程关于无线传感器网络知识点的教学中,我们对这部分实验内容的设置及教学模式进行了改革,其具体内容如下:

(1)课堂教学中介绍无线传感器网络基本概念、拓扑结构、组网方式、特点及优势以及目前在物联网中的一些具体应用等,使学生对其无线网络有个初步的认识。

(2)课程实验中采用基于CC2530芯片的开发套件,要求学生以小组为单位首先完成基本的实验内容,包括:了解ZigBee协议以及掌握IAR软件,完成点到点通信,学习使用sniffer节点与嗅探网络节点之间通信数据包传输并通过分析数据包画出流程图等。

(3)在完成基本实验的基础上,增加路由节点,搭建多跳传感器网络,同样通过抓包方式分析从组网到数据传输过程中的协议流程,比较其与点到点通信的异同点,画出流程图。

(4)支持学生完成开放性实验,即可以选择温度传感器、加速度传感器等进行数据采集并将数据传到主节点,实现简单的物联网应用。

该课程实验内容综合了验证型、设计型和开放型实验的要素,使学生从基本功能做起,调动学习传感网络知识的积极性,并能拓展和深入,提高学生的工程技术能力。课程实验要求学生以2-3人为一组,既要求每个组员有明确分工,又要求组员间合作协调,从而培养学生的团队精神。

2 实验硬件平台及软件使用

本实验采用基于TI公司的CC2530芯片为核心的开发板套件作为课程实验平台。CC2530是一个兼容IEEE 802.15.4的包含8051MCU内核的片上系统,它支持 ZigBee、ZigBee PRO和 ZigBeeRF4CE标准[2]。CC2530还可以配备TI的一个标准兼容或专有的网络协议栈(RemoTI,Z-Stack,或Simplici-TI)来简化开发。CC2530目前广泛应用于包括远程控制、智能家庭控制、计量和智能能源、楼宇自动化和智能医疗等领域。实验时,每组学生配置一套开发套件,包括4-5个无线传感器节点、烧录器以及锂电池等。

在实验中,学生需要熟悉并安装IAR Embedded Workbench®for 8051 from IAR Systems开发环境,该环境提供了C语言的程序编写、编译连接、程序下载以及仿真调试等全部功能。同时,在实验中学生还需要掌握利用仿真器进行仿真、调试和Flash编程,学会采用SmartRF studio进行RF测试,以及采用SmartRF Packet Sniffer进行包探测和分析。

3 课程实验内容实例

3.1 简单组网通信及协议分析

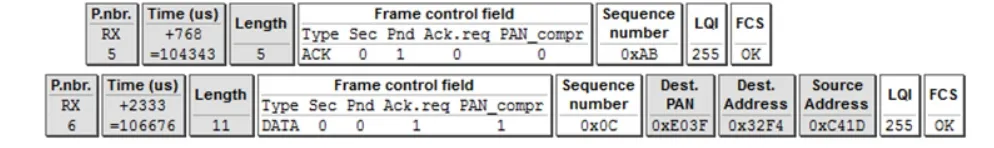

学生在熟悉硬件平台、软件开发环境及程序烧录方式等基本工具和方法之后,需要了解并修改Zstack协议栈程序,烧录一个协调器节点(Coordinator)和一个终端节点(End Device)。对协调器节点和终端节点先后上电,通过串口助手工具,观察是否收到数据,判断点到点通信是否成功。接着,烧录另外一个节点作为嗅探器,利用SmartRF Packet Sniffer软件对上述两点之间通信的过程进行抓包分析,如图1所示。学生对抓取的数据包进行逐条分析,结合IEEE802.15.4协议,可以了解数据包的协议通信格式,如广播帧、探询帧、确认帧等,并熟悉ZigBee协议基本组网流程[3]。学生根据分析结果画出在两点通信过程中协调器和终端节点之间的信令流程图,加强对协议的理解。

图1 SmartRF Packet Sniffer软件抓包界面

对实验中出现的问题,如两节点无法通信传输,也可利用嗅探器的抓包来分析原因。对协调器和终端节点单独上电抓包分析每个节点的无线功能是否正常,再根据两者都上电后抓取双方的通信帧情况来查找问题出现的原因,如PANID等参数是否设置正确等。利用这种方法,很多学生都找到了问题并成功解决。

学生通过组网通信与协议分析的实验,了解了无线传感器网络中从协调器节点建立网络,到终端节点加入网络开始传输数据的过程,对802.15.4规范所定义的协议流程有了更清楚的认识。同时,学生可以掌握如何修改传感器网络的一些常用参数,以及在调试过程中如何发现和解决问题,培养了工程实践的能力。

3.2 多跳组网及传感器数据采集实验

该部分实验内容为拓展性实验,属于设计型及开放型实验[4]。

在该部分实验中,首先设法使协调器节点与终端节点无法进行通信,这可以采用改变传输条件,降低发送功率等方法来实现。接着,在网络中加入路由节点,并使路由节点与上述两个节点进行可靠无线传输。这时,终端节点将会通过入网的路由节点和协调器节点进行通信。同样,利用另外一个节点作为包嗅探器节点,将网络中传输数据过程进行抓包记录,分析传输中的数据包帧格式并画出信令流程图。通过与上节中两点传输流程的比较,学生可以对多跳传输的协议流程有更直观的了解。同时,学生还可以在网络中加入两个路由节点,进行路由选择策略等拓展性实验。

最后,学生可以通过开发套件中预留的接口,连接温度传感器、湿度传感器或光感传感器等,修改Z-Stack协议栈应用层程序,完成一个基本的物联网工程应用。

通过该部分实验内容,学生对组建较复杂的传感器网络及实现具体的解决方案有了更深入的了解。而学生在完成基本实验时所掌握的技能与方法,也在该部分实验中得到了进一步的锻炼和加强。

4 结语

教学实践表明,本文所介绍的无线传感器网络方面的课程实验方法能充分调动学生学习无线传感器网络的积极性和主动性,激发学生的创新思维,增强学生的工程专业技能。学生能有效地掌握传感器网络的入门知识并可持续性学习,提高了无线传感器网络应用及解决实际问题的能力,为今后从事无线通信相关的工作或后续的研究生阶段的深造进行了有效的铺垫。本文提出的方法也可以集成到相关课程,包括研究生课程的系统性教学实验中。

[1]潭志,黎学超,徐志勇.多功能网络化控制实验系统的教学[J].南京:电气电子教学学报,2013,35(1):78-80,83.

[2]http://www.ti.com/product/cc2530

[3]http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.15.4-2011.pdf

[4]袁焱,周玲玲,龙沪强.构建信息工程实验教学新体系[J].南京:电气电子教学学报,2010,32(6):98-100.