理县藏、羌音乐比较

张升浩

(西华师范大学 音乐学院,四川 南充 637009)

理县藏、羌音乐比较

张升浩

(西华师范大学 音乐学院,四川 南充 637009)

【摘 要】在同一地缘关系中,理县藏族与羌族尽管地理分布的界线比较明显,但是二者并非相互隔绝,而是在共同的劳动生活中互相交往、互相学习、互相促进,两个民族之间相互受着对方的影响,这种影响使藏、羌音乐在类型上表现出了惊人的同一性和音乐本体的相似性,这无疑反映了他们在历史的进程中不断相互吸收、相互渗透、相互融合的事实。

【关键词】音乐类型;音乐本体;音乐比较

一、理县藏族和羌族地域分布

理县属于阿坝州下属的一个行政县,地处岷江上游,沿岷江支流杂谷脑河西行,便逐渐进入理县境内。理县与汶川县、茂县、黑水县、马尔康县、小金县、红原县接壤,是一个藏族、羌族、汉族与回族混居的地方,该县常居人口主要为羌族、藏族、汉族。理县藏族属于嘉绒藏族的中部,嘉绒藏族在此人口最多,最具社会、政治优势。理县自古以来就是汉人与嘉绒藏族(旧称西番)贸易的通道重镇,而今又是西去阿坝州政府马尔康大道上的中间要镇。理县藏族是历史上吐蕃向东扩展,融合了氏羌部落而逐步形成的,该县藏族主要分布在米亚罗、古尔沟、夹壁、上孟、下孟、甘堡、杂谷脑、朴头八个乡镇。

理县羌族主要居住在通化、薛城、蒲溪、桃坪、佳山一带。从地理分布图上看,理县藏族居住地主要位于理县的中西部地区,而羌族主要分布在理县的东部地区。具体而言,理县羌族村寨主要分布在该县甘堡以东,桃坪、通化、薛城附近各沟都是羌族村寨分布较为集中的地区,其中蒲溪沟是最深入大山中的一条沟。理县羌族长期以来受嘉绒藏族与汉族的双重影响,尤其是除蒲溪沟之外各沟的羌族受嘉绒藏族的影响较深,举个较为明显的例子:在薛城和通化附近的羌族,妇女戴头巾的方式为“搭帕子”,这与嘉绒藏族相似,而蒲溪沟羌族妇女则称为“包帕子”①。同时在通化、薛城一带的羌族,常自豪于他们过去与嘉绒人(藏族人)同为“五屯”之民②,有事时受清政府调度出征,理县羌族各村寨在清代有的就属于五屯中的“九子屯”。由此可见,理县羌族与藏族在地理分布上尽管界线比较明显,但是他们在历史的进程中相互之间已经受到了对方的影响,这种影响又主要体现为藏族对羌族的影响较深。本文将立足于理县藏、羌民族之间的文化艺术,对其音乐方面进行比较和阐述。

二、理县藏、羌音乐类型的同一性

(一)藏族音乐的类型有:酒歌,是理县藏族人民逢年过节、婚丧嫁娶、乔迁新居、亲朋相聚的宴席间所唱的歌;山歌,是理县藏族人民在放牧、割草或其他劳作中,为了消除疲劳、消愁解闷、抒发情感,以及触景生情时所唱的歌;情歌,多以歌颂永恒的爱情为主,以男性唱给女性的最多,理县藏族情歌对唱的形式较少,曲调因人而异;锅庄,是嘉绒藏族歌舞的统称,理县藏族锅庄主要是“达尔嘎”,民间传统又将其分为两种,分别为达尔嘎底(大锅庄)和达尔嘎任(小锅庄),达尔嘎任流传于理县的米亚罗,它不受时间和地点的限制,属于民间自发性的娱乐活动,如该地的“来苏锅庄”即属此种类型。

(二)羌族音乐的类型有:酒歌,羌族生活中的婚、丧、喜庆、节日、请客迎宾都离不开咂酒,凡集体祭仪或聚会大家都要高唱酒歌,酒歌有齐唱、对唱、独唱,歌词冗长;山歌,是羌族人民在特定的自然环境下,抒发内心世界对生活的希望,或对理想的追求等,这类歌曲多数是即兴演唱;情歌,主要抒发男女青年相爱而激发出的悲欢离合的情调,有对唱,也有独唱;萨朗,羌语称集体歌舞为“萨朗”,而汉语则俗称“锅庄”,羌族萨朗可以分为喜事“萨朗”和丧事“萨朗”,喜事“萨朗”羌语称为“勒鲁惹木”,丧事“萨朗”羌语称为“乃布格惹木”。

在同一地缘关系中,看理县藏、羌音乐的类型,不难发现二者有着惊人的相似之处,即音乐类型具有同一性。而这种同一性主要体现在藏族和羌族的集体歌舞形式上,藏族集体歌舞被称为“锅庄”,羌族集体歌舞被称为“萨朗”,虽然称谓不同,但表演形式和音乐风格极为类似。理县藏、羌音乐类型的同一性,反映了在同一地缘中两个族群之间不是完全隔离的,而是相互之间存在着密切的交往,进而在文化以及其他领域才有着不同程度的融合,这种融合既有历史的沿革,也有现实的体现。

三、理县藏、羌音乐本体的相似性

(一)理县藏族音乐的类型主要为上述的酒歌、山歌、情歌、锅庄,其音乐的本体主要涉及调式调性、曲式结构、旋律、节奏、歌词等。

藏族酒歌,曲调短小,旋律优美,常采用徵调式,一般首尾部分有固定唱词,中部则根据敬酒对象的身份和辈分的不同,采用即兴填词演唱的方式。

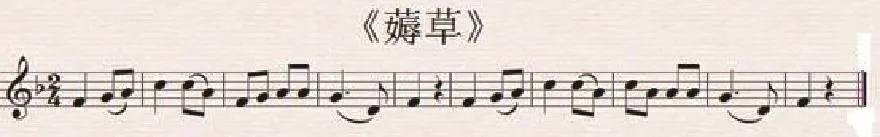

谱例1:

藏族山歌,曲调与唱词单纯而原始,其音乐节奏鲜明而强烈,多表现劳动节奏,谱例2中的曲调,采用了色彩明朗的宫调式,乐曲由两个平行关系的规整性乐句组成。

谱例2:

藏族情歌,节奏比较自由,装饰音较多,尾音较长,音调或高昂激越或忧伤委婉。谱例3运用了徵调式,旋律由低到高逐层推进,上行中小附点节奏的运用极为精妙,旋律达到至高点后,又逐层下行到调式主音。

谱例3:

藏族锅庄“达尔嘎”,开始的音调比较低沉,速度缓慢,旋律装饰音较多,在不断反复歌唱中速度逐渐加快,旋律装饰音递次减少,而且每次反复时旋律自然上移约半音,直至最后只保留旋律骨干音。达尔嘎底(大锅庄)在曲式上,舞曲一般为两乐句乐段,节拍相对固定,节奏多样,在调式上多以内容的需要和舞蹈的动律来选择,有变化音。谱例4是一首理县大锅庄乐曲,采用了羽调式,旋律线条呈波浪式进行,变徵音“#4”的加入,将音乐的色彩作了很好的润饰。

谱例4:

达尔嘎任(小锅庄),流行于理县的米亚罗,该地的“来苏锅庄”,其音乐旋律流畅,多用大小二度和大小三度的音程,乐句之间的衔接常用纯四度或纯五度的跳进音程,音域普遍在一个八度音程之内,音乐节奏与舞蹈的动率相符,调式上以羽调式居多,徵调式和商调式次之,宫调式极少;曲式结构上,多以两个乐句组成单乐段,也有用三个乐句组成的乐段,甚至还有不规整的乐段类型。

(二)理县羌族音乐的本体特征,理县羌族民歌原始古朴,多用民族五声音阶,六声音阶较少,主要运用徵调式,宫、商调式次之,羽、角调式极少,旋律流畅,变化音较少,有些民歌音域较宽、曲调高亢,有些民歌音域较窄、旋律线条平稳,常用二拍子和变换拍子。曲式方面,多用二乐句或四乐句构成的单乐段结构。

羌族酒歌,旋律起伏不大,音域在一个八度之内,乐句之间有明显停顿,音调相对高亢,采用了较为明朗的徵调式。

谱例5:

羌族山歌,如谱例6《愁苦锁嘴边》由两个乐句组成,徵调式,二拍子与三拍子交替进行,音域在八度之间,第一乐句的节奏变化比较频繁,音程上无明显的跳跃。歌词“瓦若纳里,纳拉基哟”意思为“越往下唱越伤心”。

谱例6:

羌族情歌,多为二乐句或四乐句构成的乐段,歌词富于比兴,易于上口。谱例7采用了少见的角调式,旋律呈波浪起伏,为了感情表达的需要,在二分音符处添加了自由延长符号,歌词大意为“我的好哥哥,广阔天空,布满星星”。

谱例7:

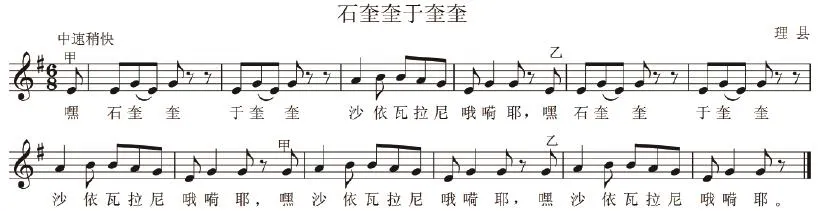

羌族莎朗,歌词结构固定,唱词中大量运用衬词,节拍常以2/4拍为主,但变换拍子也较常见。理县佳山一带常将办酒席时跳的莎朗舞称为“哟粗布”,其曲调的速度缓慢,节奏均匀,结构短小,音乐常采用徵调式或宫调式的五声音阶,旋律多用级进进行,因此显得平稳流畅,偶尔出现跳进音程,音域一般在八度以内。

谱例8:

通过对理县藏、羌音乐类型的罗列,并对各自音乐本体特征的举例分析。不难发现,在理县藏、羌音乐的本体特征中,既包含有共性特征,也体现出了个性特点。但从两个民族的音乐本体上进行比较,他们的共同特性主要体现为民族化调式的运用、曲式结构的简洁、旋律音域的狭窄,这些音乐本体的同一性,注定了藏、羌音乐风格的相似性。因此,立足理县藏、羌音乐的类型,分析其音乐的本体,既可体现同一地缘中藏、羌音乐的共性,也能洞察出不同民族之间音乐本体所具有的个性。

研究理县藏、羌音乐,绝不能抛开乐器的介绍,因为乐器演奏是他们除歌舞之外,丰富生活、表达感情的又一种方式。理县藏族人民演奏乐曲时,使用的乐器主要有唢呐、牛角琴、莽筒、骨号、螺号、藏鼓、长柄鼓、小钹、铜锣、碰铃、巴郎鼓。

理县羌族人民除了用歌舞表达自己的感情之外,在其历史的进程中,他们发明了许多独具特色的乐器,“羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关”便是历史的佐证之一。因此,论及理县羌族音乐,与之有关的羌族乐器也是绝对不能被忽略的。羌族乐器主要有:羌笛、羊皮鼓、盘铃、口弦。其中羌笛和口弦是其最具代表性的乐器,而藏鼓、唢呐和牛角琴又是藏族乐器中比较常见的。理县藏族和羌族乐器的名称虽然不一样,但是就乐器的种类和演奏方式而言,都可以分为弦乐、吹奏乐和打击乐三种,也具有极大的相似性。

四、结语

在理县,藏、羌民族之间文化艺术的互相影响与渗透,较突出的表现就在音乐、舞蹈上。在阿坝州理县民间歌舞中,跳本民族的舞、唱他民族的歌是很常见的现象。因此,理县藏、羌音乐类型的同一性和音乐本体的相似性,反映了二者在历史的进程中不断相互吸收、相互渗透、相互融合,这也是藏、羌人民在共同的劳动生活中互相交往、互相学习、互相促进的必然产物。

注释:

①搭帕子是将折成方块状的布置于头上,再以布条或假发固定;包帕子则是直接以长布巾缠头。

②乾隆十七年,清废除杂谷土司苍旺之后,在本地实行屯兵制。以本地五个大寨子为首,置五屯,统一调动诸寨兵员,此五屯为杂谷脑屯、甘堡屯、上孟屯、下孟屯、九子屯。

参考文献:

[1]阿坝州文化局.阿坝藏族羌族自治州文化艺术志[M].成都:巴蜀书社,1992.

[2]中国民间歌曲集成全国编辑委员会.中国民间歌曲集成・四川卷(下)[M].北京:中国ISBN中心出版,1997.

[3]王明珂.羌在汉藏之间[M].北京:中华书局,2008.

[4]张若熙.理县——从藏羌走廊迈向世界[J].中国西部,2012(11).

中图分类号:J607

文献标志码:A

文章编号:1007-0125(2015)08-0115-03

作者简介:

张升浩(1975-),男,四川通江人,硕士研究生,西华师范大学音乐学院讲师。

课题来源:四川省哲学社会科学重点研究基地民间文化研究中心项目,项目编号:MJ13—37。