大火焚城与涅槃重生*——伦敦1666年与汉口1911年的火灾及其重建比较研究

孙竹青 谭刚毅 SUN Zhuqing, TAN Gangyi

大火焚城与涅槃重生*——伦敦1666年与汉口1911年的火灾及其重建比较研究

孙竹青 谭刚毅 SUN Zhuqing, TAN Gangyi

摘 要文章通过从城市历史、政治、社会等多方面切入,对比1666年伦敦大火与1911年汉口大火的比较研究,发现二者的异同点,从而深入剖析两场城市大火对城市形态以及城市发展带来的影响,并分析它们造成不同影响的不同条件与因素,从而更加本质地看待城市大火在城市发展中的作用。

关键词伦敦大火;汉口大火;城市重建;市政;比较研究

孙竹青, 谭刚毅. 大火焚城与涅槃重生——伦敦1666年与汉口1911年的火灾及其重建比较研究[J]. 西部人居环境学刊, 2015, 30(05): 08-15.

1 都市创痛——火灾的发生

1.1 灾祸连年的伦敦城:1665—1666年

早在17世纪50年代,伦敦已经成为一座拥有35万人口的城市,约有7%的英国人口居住在伦敦[1]。尽管在1665年的大鼠疫中伦敦损失了大量人口,并且在1666年伦敦大火洗礼后整个城市更是陷入危机,但这连年的灾害并未阻挡伦敦城市大步向前发展的脚步。截止到1700年伦敦依然是欧洲最大的城市,其城市发展带动经济发展,并为英国社会的普遍转行提供了推动力。

1665年欧洲爆发了闻名于世的大瘟疫,黑死病横扫欧洲大陆,伦敦因此而十万人丧生。同时英国又在和法国、西班牙以及荷兰的战争中失利。在此背景下的1666年9月,伦敦布丁巷的一家面包房的小小火星,点燃了整个伦敦城,小灾酿成了大祸。

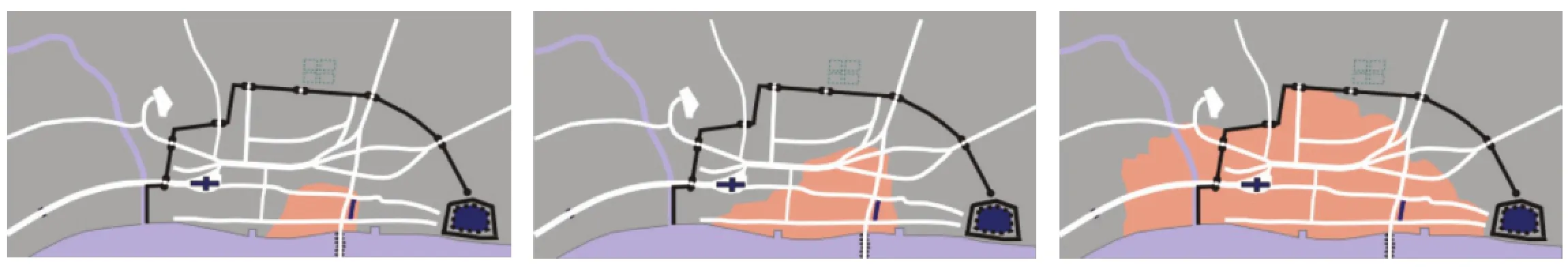

1666年伦敦大火是伦敦历史上最严重的一次火灾,从9月2日凌晨开始一直持续到9月6日,火势随着东北风蔓延,瞬间从桥北的始发点蔓延到河岸的货仓和码头,四天时间里破坏了13200处房子、皇家交易所(Royal Exchange)、关税大楼(Custom House)、44家公司、会馆的大厅、附近所有的城市建筑,以及圣保罗教堂和87座教区教堂,此外,还有价值超过350万英镑的家具和物品。总损失超过1000万英镑[2]630(图1)。

*国家自然科学基金资助项目(51278210)

孙竹青: 北京市建筑设计研究院有限公司华南设计中心,工程师,april_zhuqing@qq.com

谭刚毅:华中科技大学建筑与城市规划学院,教授

图1 1666年伦敦大火示意(从左至右:周日、周一、周二)Fig.1 London Fire Hazard in 1666 (from left to right: Sunday, Monday, Tuesday)

图2 阳夏之战时间轴Fig.2 timeline of the Battle of Yangxia

1.2 1911年的汉口

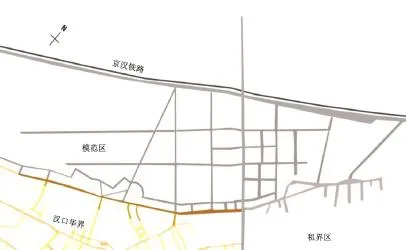

1911年是辛亥元年。1911年的汉口大火是伴随着辛亥革命的枪声而起的。1911年10 月10日傍晚革命军在武昌打响了起义的第一枪。起义士兵分三路发动进攻,几经奋战拿下武昌。10月11日汉阳、汉口光复[3]3F。紧接着武汉保卫战(又称为“阳夏战争”)于10月18日开始,由汉口战役(10月18日至11月1日)与汉阳战役(11月2日至11月20日)组成,历时40余天。“10月30日,清军第一军军统冯国璋到达汉口,命令所部在市区放火烧城,大火三日三夜不灭,不少居民葬身火海,成千上万的人无家可归,30里长的汉口市区,几成瓦砾。11月1日夜,汉口终于沦于敌手。”这场火,从歆生路花楼街一直烧到满春茶园,又燃烧硚口。“汉口1/4市区被焚毁”(图2-3)。

1911年辛亥战火的影响巨大。就人口1913年(辛亥二年)相比1911年就减少了30多万,而辛亥阳夏之战带来的房产损失约885.82万两,各国索赔6500万元。汉口的商店、工厂纷纷关闭。汉口、汉阳的17家典当铺损失了340万串。汉口100多家钱庄,不能收回的债务约计3000万两[4]。

论破坏程度,1666年伦敦大火与1911年汉口大火不相上下,论城市重建时间,基本上二者都用了6~7年让城市恢复原貌。二者均处于动荡时局,从城市层面来看,1911年汉口大火后的武汉为城市发展的“黄金年代”,1666年伦敦大火后伦敦城经历了变革性的发展。

图3 汉口华界的过火范围Fig.3 range of fire in Hankow’s Chinese downtown

2 重建方略

2.1 1667—1672年伦敦重建

整个伦敦城的重建是基于政府的指导、专家的实施以及市民的积极配合。大火过后,国王任命了三名委员会委员——雷恩、休·梅(Hugh May)和罗杰·普拉特(Roger Pratt)。

2.1.1 重建方略

1667年2月和1670年4月的第一次和第二次重建法案(Rebuilding Acts)中对重建给予了法律授权。第一个法案整体上遵循皇家宣言的方针,并融合了委员会成员的成果。三项最重要的改进——街道、建筑和舰队运河(Fleet Ganal)工程。第一份法案执行国王的宣言,在十年中对运入伦敦港口的每吨煤征收1先令的税收。除了支付河边土地的购买费之外,税收还计划用于拓宽道路以及重建城市里的监狱。第二份法案,意识到第一份法案带来的财政困境,将煤炭税提高至每吨3先令,并延续到1687年——在原定时间之后延长了10年零3个月。伦敦城可以获得税收增长部分的25%,每吨税收中的1先令6便士来支付舰队运河的工程和各处公共建筑改进所需的土地购买费。增加的税收中的余额用于重建城市教堂——四分之一给了圣保罗教堂。来自煤炭税的收入和为贷款提供担保方面的能力,使得伦敦城可以在财政上支持重建,并在尽量短的时间内,聚集到所有可能允许的劳动力和资源[2]643。 2.1.2 法规

图4 史密斯菲尔德区长巷里的一“重建”建筑Fig.4 a rebuilt building in a long lane in Smith Field District

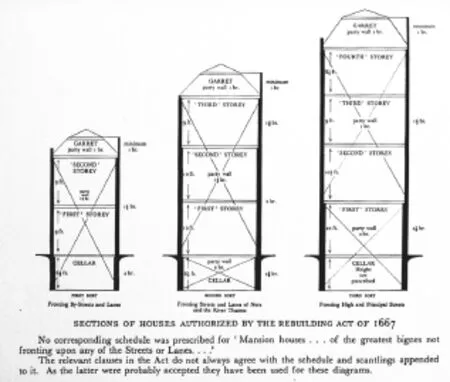

图5 1667年灾后重建房屋的相关规范示例Fig.5 standard norm example of rebuilt houses in 1667 after the fire hazard

在1666年10月的一次会议上,委员们决定了新城市道路的宽度——主干道宽100英尺(30.48m);主要街道宽75英尺(22.86m);其他一些街道50英尺(15.24m),另外一些42英尺(约12.8m);最次要的30英尺(约9.14m)或25英尺(7.62m);其他小巷16英尺(约4.88m)。虽然泰晤士码头从来没有动工,随后街道宽度也从50英尺(15.24m)调整到14英尺(约4.27m),但是无论如何新规定都是对原有尺寸的巨大改进。1666年后的街道布局主要是对原来系统的恢复,但在容量上有很大提升。

图6 1666年伦敦大火后的城市空间形态Fig.6 urban spatial form after the London fire hazard in 1666

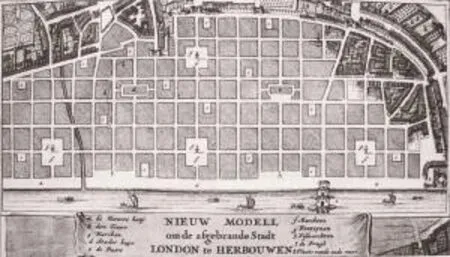

图7 John Evelyn设计的城市重建规划平面图Fig.7 rebuilding plane of the city designed by John Evelyn

除了将街道宽度标准化外,委员会委员还坚持标准的住宅类型。约翰·萨摩森爵士描述所有住宅被划分为四个等级,目的是为了更具有规则性、一致性和优美性。主要街道的住宅高度必须是四层;而普通街道和街巷规定为三层;小巷规定为两层;第四等级针对大面积的房屋,没有临街而是在街道后面,带有庭院和花园。他们的高度被限制在四层。建筑的建造是标准化的,墙的厚度随着高度的不同而不同,地基的尺寸和房顶木材的尺寸受到严格的控制(图4-5)。

图8 Wren设计的城市重建规划平面图Fig.8 rebuilding plane of the city designed by Wren

图9 Hooke设计的规划平面图Fig.9 city plane designed by Hooke

房屋立面的材料只允许使用砖块和石头。实际上,这是不能自由选择的。石头的运输附加费高,供应也相对短缺。相反,伦敦周边地区有大量可用来烧制砖块的土壤。因此,新城市中砖建筑占统治地位,而把石头留给市政建筑、教堂和圣保罗教堂。界墙立法的采用对重建意义重大,这要求在两侧的地皮上公平地修建共同的界墙,如第一位房主修建了整段墙,那么另一位房主则支付一半费用,并加上间隔期间百分之六的利息[2]643(图6)。

2.1.3 重建规划

根据英国作家John Evelyn的日记记载,最初英国国王和他的团队想为伦敦烧毁的片区重新设计一个全新的方案并赋予实施。1666年,Evelyn自己先设计了一个方案于9月8日城市当局通过,9月13日递给当局并且也被认可(图7)。与此同时,Wren的方案早她两天上交(图8)。19日Robert Hooke将自己的方案递给皇家学会(图9)。另外还有两份设计——Richard Newcourt,一个绘图员的方案和Captain Valentine Knight的一个神奇的设计。面对众多设计,议会两天的争论无果而终,因为要验证每一个城市模型都需要好几个月的时间。“对于重建城市的这些模型,非常复杂,议会里有三种不同的倾向。一部分人认可Wren的新设计草图,重新建新城;一部分人倾向城市原本方案,只是将建筑改为砖石;另一部分则是中间派,建筑材料改为砖石,也适当扩建一些街道,但仍然保留原有的基础和地下室。

这三个设计方案中,Wren是职业建筑师,应该算是最专业的方案;Hooke是一名科学家,但同时也是工程师;John Evelyn是一名作家,英国皇家协会的创始人之一。但有趣的是Wren 第一轮就很有争议,Evelyn 和Hooke的方案反倒受到很多人青睐。

2.1.4 方针及执行

重建要快,但更要有秩序。鉴于市民和商民们都想用功利的心态尽快重建伦敦,保持街道格局不变,当局发布布告申明坚决防止城市的无序重建(rebuilt haphazard),但商人、市民们的立场却有分歧。后来发言人表示“整个议会一致认为如果城市快速重建的方式不能在城市上下达成一致,那么这个城市就可能永远没法建成。因为如果有市民觉得有困难,认为很多资源不能迅速提供或获得,那么这些商人们和最富有的这部分人将会转移他们的生活圈,或者将他们的资产转移到国外,这样这个城市将永远停留在苦难的境地。”新方案提出的时候,反对的声音超过了赞成的声音,不加改变地重建也遭到了批判。

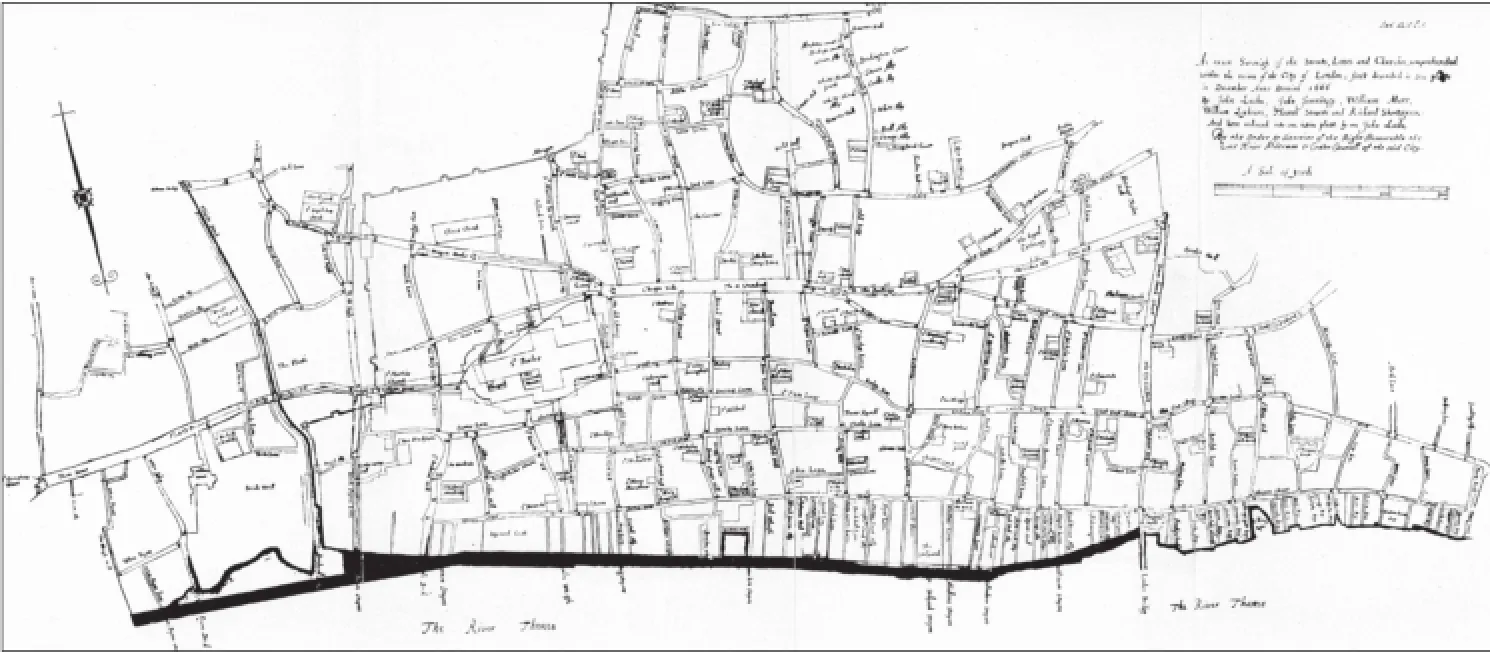

图10 1666年对大火过后部分伦敦街道图测绘的手绘图Fig.10 hand drawing of some parts of London streets after the fire in 1666

最后决策者还是选择了折衷的办法,在保持原有街道格局不变的前提下,尽可能改善市政设施、保证房屋建造质量和材料的选择。重加后期国会从讨论中抽身出来,把重建,包括规划事宜交给议会和市政府负责。国王任命Wren教授,Hugh May 和Roger Pratt加入到测绘人员与技工人员的行列来加紧进行测绘。10月4日市政府任命Robert Hooke, Edward Jerman 和 Peter Mills也参与测绘(图10)。就这样,当局把一次争吵不休的规划转化成了一次对城市的全面深入的测绘——测绘涉及到房屋的立面和高度,管道改线和街道变更所用的的木料尺寸,每家每户拥有多少土地,户主使用土地的方式是怎样的,房屋的租金是多少,出租的租户是谁,是公司、团体还是个人,房屋的继承权怎样处理等等。如果没有当局的指示,他们不得发表意见和建议,测绘和重建过程中无法实现的部分都必须去掉;同时,这些人员也参与设计和制定新伦敦的房屋规范和建筑类型汇编,在测绘的同时预测哪些改善将会是有效的。正是这些人对重建后一个崭新伦敦的崛起有着不可估量的贡献[5]。

1672年伦敦城重建基本完成。新房子、新下水道、人行道第一次出现在拓宽的马路上。新房子不再是木屋而都启用了砖块。据资料记载,当时一位伦敦市民自豪的说:“这不仅是最好的,还是世界上最健康的城市!”[6](图11-12)

从图中的对比看得出来,在宏观的城市规划上伦敦新城与旧城相比并没有什么大的成就,但许多意义隐藏在街道内部的细节中。新伦敦城建成之后,新型的建筑构造为新城市提供了更好的街道,更坚固、更合适的建筑物。伦敦的经济再次飞速发展——贸易向前所未有的大量外来者开放,1665年瘟疫中损失的人口迅速弥补,新城市更适合居住。更关键的是,伦敦城市自此从一个封建社会向开放的资本主义商业社会又迈进了一大步。“当地主和商人的财富差别不像以前明显的时候,或是当煤矿生意以及在伦敦附近和各个城市地产的投机生意给了贵族的土地主一种除了最精明的商人们外难以想象的收入的时候,商人城市和世袭贵族的城市分化了。超过一百多年的时间,伦敦城就是萨莫森已经完整描述过的那种商业主义的堡垒。”[7]

图11 1680年重建后的新伦敦城市空间形态Fig.11 new urban spatial form of London rebuilt in 1680

图12 1720年伦敦城市空间形态Fig.12 urban spatial form of London in 1720

2.2 1911-1918年汉口重建

2.2.1 重建方略

1912年初汉口当局开始筹划重建汉口。面对汉口天然的地理优势与已积累的经济基础,整个汉口当局上下一片沸腾,酝酿着“复兴”汉口的大计。辛亥革命结束后,孙中山先生在《建国方略》中的《实业计划》中规划了一幅资产阶级共和国的理想蓝图,并且强调了汉口地理位置上的重要性与便利性,“为武汉将来立计划,必须定一规模,略如纽约、伦敦之大。”其中他提到,“在整治长江堤岸,吾人须填筑汉口前面,由汉水合流点龙王庙渡头起,迄于长江向东屈[曲]折之左岸一点。……至将来此市扩大,则更有数点可以建桥,或穿隧道。凡此三联市外围之地,均当依上述大海港之办法收归国有,然后私人独占土地与土地之投机赌博,可以预防。如是则不劳而获之利,即自然之土地增价,利可尽归之公家,而以之偿还此国际发展计划所求之外债本息也。”其中对于汉口的建设,他建议拓宽沿江土地,将江面收窄;汉江入江处平缓一些,并且建议修建桥或隧道连接武昌与汉口、汉阳与汉口(图13)。

图13 《建国方略》中对武汉城市扩张的设想Fig.13 urban expansion plan of Wuhan inState Establishment Strategy

图14 1912年建筑汉口全镇街道图Fig.14 street map of Hankow in 1912

图15 1912年汉口华界重建规划平面图Fig.15 rebuilding plane of Hankow Chinese downtown in 1912

2.2.2 重建规划

据笔者所掌握的史料,至1912年6月,当局就能拿出3份重建汉口的规划图纸(研究者目前所收集整理),可见振兴汉口之迫切。

这三份规划图纸来源不同,但规划方案都以京汉铁路以南、租界以西的区域做重建规划。第一张图纸(图14)为《武汉历史地图集》中收录的“建筑汉口全镇街道图”,时间标注书中仅有“1912年”。第二张图纸(图15)为SOAS 伦敦大学亚非学院图书馆收藏的《Plan for Re-building of Hankow Native City》(汉口华界重建规划平面图),图纸为全英文,于Central China Post 的增刊上印刷,时间为1912年5月3日;第三张图纸(图16)为SOAS伦敦大学亚非学院图书馆收藏的“汉口兵燹后改良市政新旧街道详图”,由刘歆生测绘室绘制,图纸上标明了1911年大火烧毁的房屋,以及新规划设计的方案,时间为1912年6月。

图16 汉口兵燹后改良市政新旧街道详图Fig.16 map of perfected municipal streets in Hankow in the aftermath of the war

方案实际可分为两种。其中,前两张图纸可以认为是同一方案,但图15中清晰明确地标示了每一块地的编号,而该规划图名中的“建筑”显然带有强烈的城市重建的宏愿。《申报》中有一段描述:“想象汉口之将来,不禁眉飞色舞”传达了在辛亥革命之后,城市重建情绪的亢奋。“旧街市之错乱已不能容忍,开口闭口伦敦纽约,官场商场雄心勃勃,于是匪夷所思之作堂皇出笼。”1912年汉口建设公司筹备处仿巴黎、伦敦规划绘制了汉口全镇街道图,仅规划城市街道多达306条,道路系统规划追求理想的构图形式——“斜线+格网”[8](图17)。

2.2.3 方针及执行

纵然1912年的汉口重建规划反映出重建“略如纽约、伦敦之大”的雄心,但1912—1920年,汉口工商业的发展与城市复建是较为坎坷与艰辛的几年——北洋军阀统治时期,社会动荡不安。1912年晚清两县一厅(江夏县、汉阳县、夏口厅)变为江夏、汉阳、夏口三县。由于汉口商业迅速发展,北洋政府设汉口商场督办,控制了汉口税收和工商业,治权相当于省。而至关重要的是,1915年的新文化运动带来的是前所未有的思想解放——民主主义、无政府主义、个人主义、国家主义思想纷呈,社会主义思潮更在“五四”时期蓬勃兴起。这段时间的汉口重建基本上没有当局参与,依然算是一个“自组织”的重建过程,而重建规划和种种美好的想象都停留在图纸上。

整个汉口复建过程中最引人注意的是地皮大王刘歆生的“复建工程”——这位地皮大王自称“都督创建了民国,我创建了汉口”[9]。1913年起,历经10多年建成“模范区”(图18),按照甲级砖木结构建成一个个里弄社区,共2000多栋房屋,街道一般为10~20m宽,铺以碎石[10]。模范区的建设对汉口城市经济与空间格局的恢复起了重要作用。

图17 1912年6月汉口重建规划网格Fig.17 rebuilding network plane of Hankow in June, 1912

关注模范区的建设,不难发现这些社区并不在火灾的核心区域,其道路网络“沿袭”了重建规划的理念,无论其规划建设思想,还是居住环境品质,在新的时期都是属于“高档”住宅区,起到了“模范”之用。

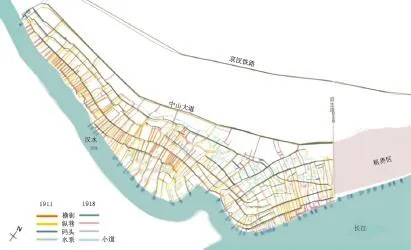

大火过后一系列城市建设拉动了内需,势必带动经济的发展。但政府没有资金,商民根据自己的财力量力重建,因此普遍建筑规格偏低,巨商刘歆生只能算是在重建过程中的个例,商人的力量远不足以改变整个城市的空间体系。汉口复建有几个特点:速度快,项目多,管理薄弱,建造水平参差不齐,致使汉口的面貌“修旧如旧”(图19)。

图18 模范区道路格局Fig.18 road structure in the model district

图19 1911年与1918年汉口华界道路格局比较Fig.19 road pattern comparison of Hankow’s Chinese downtown in 1911 and 1918

3 市政与市政家

3.1 伦敦——精英团队重建城市市政

伦敦的重建有条不紊,整体重建思路是在原有的旧街道的基础上进行改良,由政府指派专家分别负责不同事项——雷恩爵士负责主持包括圣保罗大教堂在内的伦敦城的修复工程。科学家胡克则担任了测量员及伦敦市政检查官的职位。新房子、新下水道、人行道也第一次出现在拓宽的马路上。而伦敦市民们则主要被临时安置在伦敦附近的村庄,等伦敦城重建完善后再大量回迁。

1666年伦敦大火带动了伦敦城经济的迅猛发展,同时也推动了伦敦城市建设的剧烈变革,1680年伦敦开始有了火灾保险公司。到18世纪这些保险公司自行出资成立了消防队。直至200年后公立消防局成立之前,伦敦城一直靠着这些私立消防队们“保驾护航”。

下表反映了火后的伦敦在精英团队带领下逐步完善城市的市政设施,对比汉口市民“自我修复”。

3.2 汉口——草根集结维护城市市政

1911年汉口大火以前,汉口的火灾已不胜枚举,但每一次火灾过后没有引起当局任何重视——汉口一直没有正式的防火区划与建筑规章,最正式的也就是地方官府发布的布告,并且全是非制度性的。于是百姓只有自己采取措施维护自身安全与切身利益。他们自己组织各种商业行会,在发生火灾之后团体筹资自行设置“火路”或“火道”。例如1752年,一位非常富有的盐商邱濬捐了12000两银子给巡抚衙门,其中的2000两指定用于汉口购买一块地产,清理出来作为火路[11]。这是汉口民间“自下而上”对城市的规划“干预”,它在城市防火问题上发挥了某些作用。

18世纪末,“水龙”或者手拉消防车出现。随即,地方官府要求民间团体承担起增设水龙的责任。1801年,徽州会馆投票决定从江苏购买两台救火车,放置在会馆大门前。汉阳知府随后赞赏地指出徽州会馆所处的位置“适中”,适宜于向广大街区提供消防服务。1910年,在张之洞的“新政”下,汉口消防会成立了——终于将所有消防活动置于一个全市范围内的唯一组织(仍然是非官方组织)控制之下。一位富有的药材商人——徐荣廷自愿出任消防会的领导人[12]。

1911年汉口大火过后关于城市消防方面最大的改进仍然只是刘歆生的模范区,街道一般为10~12m宽,因碎石铺砌,灰尘多,下水道狭小,到30年代时,才进一步加以改造,将下水道改成砖砌马蹄型和U型暗沟。模范区的房屋有一定标准,茅屋、板房一律不得修建,所建民居为石库门,内设有小庭院、堂房和居室。窗户较大,楼上有平台、阳台。临街铺面开阔,为大铺面、开放型。同时,除成排的里弄外,还有大楼和别墅。在当时属于“新式建筑”了。房屋建成后,一律报当局备案。区内设有警察局,专司治安,较之传统的汉正街老区,是一番全然的新面貌[13]。而政府官员与民族资产阶级拥有共同的经济利益,目的就是趁着巨大的商机赚钱。直至1929年武汉特别市政府成立,汉口一直未曾出现真正意义上的消防设计。

汉口复建时由于湖北军政府财政支绌,汉口市民别无他法,只能“自救”。汉口几乎每一次火灾都没有引起任何政策上或建设上的进步,都是靠百姓自己出钱、出力,或是民间自组织而成的各商业行会带头,组织修路或者设置消防水桶、甚至到成立消防协会,整个过程没有领导者的出现。

4 城市史的背面

将灾难与城市成长经历联系起来,便于看清城市特质和时代特性。“把城市史的‘背面’翻过来瞧瞧,可以发现‘正面’的定义离不开背面[14]。在城市灾害背后,是一次全民集体的觉醒和奋起,也就有了‘正面’的辉煌载入史册。

图20 1792年Griffier针对伦敦大火所作的画Fig.20 Griffier’s painting (1792) of the London fire hazard

图21 伦敦大火的标识与纪念碑Fig.21 the mark and monument of London fire hazard

4.1 公共干预下的全民自知

2013年10月,美杜莎游戏设计公司(Medusa Games)发布了一款桌游:“The Great Fire of London 1666(大火灾:伦敦1666)”。游戏发布者的理念是希望人们重新体验伦敦扣人心弦的历史记忆,并从中赢得满足。游戏发布者还不忘向“明天的守护者(或监护人)”提问:“Would you sacrifice your family to save the world?(你愿牺牲家庭拯救这个世界吗?)”并且游戏最后还使用了一个判断句:“It’s great fun(真有趣)”.不仅仅如此,大火甚至成为艺术创作、生活用品创意等各种灵感产生的源泉,更是儿童蒙学的宝贵素材(图20)。

不仅如此,伦敦大火过对伦敦市民的心理造成了极大冲击,城市重建后,伦敦当局对这次大火的意义高度重视,伦敦城市组织修建大火纪念碑(图21)。纪念碑有311级旋转楼梯直通碑顶,在顶部可远眺伦敦金融城风光。眺望台的铁栏杆则都是用当年烧熔的铁器重新铸成的。城市灾害事件的纪念/物也成为今日民众对逝去历史的凭吊,甚至在某种游戏和欢愉的氛围中达到了警示的目的,并产生新的城市事件。

伦敦城是敏感的,面对城市灾害她是脆弱的,但又是从容的。尽管市民并没有参与到城市重建,反而是配合整体外迁,当局领导精英团队高效复建,并有针对性地改造与保护——这是基于高度自我认知和下的涅槃重生。

表1 1666年伦敦大火与1911年汉口大火异同点比较分析Tab.1 commons and differences between London fire hazard in 1666 and Hankow’s fire hazard in 1911

4.2 自组织下的集体迷失

汉口大火后的城市重建,看似是全民参与,自组织完成各项消防救援工作。但从城市角度来说,城市的消防设施并未得到实质性改善,城市空间的格局并未发生变化,对于重要的城市空间节点(沿江部分)包括道路宽度也没有得到相应改善。公共干预的缺乏带来的是市民的集体迷失,没有人能指明方向并汇聚最大力量。可喜的是原来的生活环境复原了;可叹的是并没有显著进步和提高。

四官殿算是一个火灾中的一个特殊建筑。四官为天、地、水、火;“三官始于黄巾,而道士家因之;不知何时益之于火?”正是由于频频火灾在汉口人民的记忆中留下了深刻影响,因此特别提出火神,而后改为火神庙。1687年火神庙被烧为灰烬之后,再也没有被原址复建。“四官殿”之名的活跃要归功于四官殿码头——既为庙堂,结合唯一专渡长江的码头,这一片区是极具民俗风情,市井文化的地方。清人叶调元《汉口竹枝词》对此有过记载:“四官殿与存仁巷,灯挂长竿样样全。夹道齐声呼活的,谁家不费买灯钱。”此外,据《申报》1911年12月25日《汉口大遭兵火之调查》中记录:“四官殿后面及戴家庵均已烧去,仅留三四家”可知,原四官殿处成为1911年汉口华界大火的一个边界点。

现如今1911年大火过去了100多年,若是把四官殿改造成一个纪念汉口大火的纪念性场所将是一件非常有意义的事情。

正如对一个城市的幸福感而言,“一个幸福的城市,应该让一个人、或者至少一代人的回忆能够得到响应,无论是通过物质的还是虚拟的方式。”[15]

5 结 语

大火焚城是城市灾难,更是对城市的考验。焚城后的破败或许是涅槃重生前的“哀嚎”。焚城并不一定换来重生——面对不同的机制和决策,不同的技术与条件,焚城后或消沉或崛起。1911年汉口大火对比1666年伦敦大火,尽管有太多社会因素的限制,历史也早已定格(表1)。如今能带给我们反思的,除却各种重建方略与实践过程的对比分析研究,更重要的是一个城市——包括这个城市中的每一位市民,面对城市灾难时的心态与自我认知。

注释:

① 翟跃东,任予箴主编. 水火:汉口焚城100 年·水淹三镇80年—城市灾难纪念. 武汉:武汉出版社,2011.12

参考文献:

[1] 里格利. 人口和历史[M]. 速水融, 译. 东京:筑摩书房, 1982.

[2] 莫里斯. 城市形态史[M]. 成一农, 王雪梅,王耀, 等, 译. 北京: 商务印书馆出版社, 2011: 630-643.

[3] 湖北省社会科学院历史研究所. 湖北简史[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 1994.

[4] 涂文学. 武汉通史·中华民国卷(上)[M].武汉: 武汉出版社, 2008. 50.

[5] Jonathan Cape Ltd. The Rebuilding of London after the Great Fire[M]. Oxford: Alden Press. 1940.

[6] Michael Cooper. 'A More Beautiful City'—Robert Hooke and the Rebuilding of London after the Great Fire[M]. Phoenix Mill, Sutton Publishing Limited. 2003.

[7] 万斯. 延伸的城市:西方文明中的城市形态学[M]. 凌霓, 潘荣, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007: 223.

[8] 李百浩. 图析武汉市近代城市规划[J]. 城市规划汇刊, 2002(06): 23-28.

[9] 皮明庥, 陈钧, 李怀军, 等. 简明武汉史[M]. 武汉: 武汉出版社, 2005: 218.

[10] 涂文学. 城市早期现代化的黄金时代:1930年代汉口的“市政改革”[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2009: 48.

[11] 佐伯富. 清朝的兴起与山西商人[J]. 中国史研究, 1971(02): 315.

[12] 皮明庥. 武昌起义中的武汉商会和商团[J]. 历史研究, 1982(01): 69.

[13] 皮明庥, 陈钧, 李怀军, 邓先海. 简明武汉史[M]. 武汉: 武汉出版社, 2005: 219.

[14] 翟跃东, 任予箴. 水火:汉口焚城100 年·水淹三镇80年——城市灾难纪念[M]. 武汉: 武汉出版社, 2011: 12.

[15] 张天新. 幸福感与城市规划[J]. 西部人居环境学刊. 2015, 30(01): 130-132.

图表来源:

图1:源自 https://en.wikipedia.org/wiki/ Great_Fire_of_London

图2、13、19:作者绘制

图3、17 :作者根据SOAS 伦敦大学亚非学院图书馆藏图纸改绘

图4-10:源自Jonathan Cape Ltd. The Rebuilding of London after the Great Fire

图11-12:源自 Simon Foxell. Mapping London—Making Sense of the City.

图14:源自武汉历史地图集

图15-16:SOAS 伦敦大学亚非学院图书馆

图18:作者根据《武汉历史地图集》改绘

图20: John Schofield. The Building of London—from the Conquest to the Great Fire

图21:谭刚毅拍摄

表1:作者绘制

(编辑:刘志勇)

中图分类号TU 984.11+4

文献标识码B

文 章 编 号2095-6304(2015)05-0008-08

DOI:10.13791/j.cnki.hsfwest.20150502

作者简介

收稿日期:2015-09-02

Devastating Fire and Rebirth of Cities —The Fire Hazard of London in 1666 and Fire Hazard of Hankow in 1911

Abstract:The paper focuses on the comparison of London Fire Hazard in 1666 and Hankow Fire Hazard in 1911 from different perspectives including history, politics, society, etc. Based on the commons and differences, the paper analyzes how city disasters (the fire) impact the development of a city both from society and the spatial form. Meanwhile it analyzes the causes that lead to those different effects in order to view the role of the fire in urban development.

Keywords:London Fire Hazard; Hankow Fire Hazard; Urban Reconstruction; Municipal Engineering; Comparative Study