建水紫陶一代宗师

——向逢春

文·图 / 云南民族博物馆 戴江

建水紫陶一代宗师

——向逢春

文·图 / 云南民族博物馆 戴江

云南省工艺美术大师马成林(左)与向逢春长孙向勇(右)合影

建水紫陶是具有云南民族民间工艺特色的文化艺术珍品,与江苏宜兴紫砂陶、广西钦州坭兴陶、四川荣昌(现属重庆市)陶并称为中国“四大名陶”。

建水紫陶产生于清代,始于道光年间,是在明代粗陶生产昌盛的基础上发展起来的。建水陶产品丰富多彩,精美绝伦,其产品主要有烟斗、瓶、尊、盆、盘、碟、碗、壶、缸、汽锅、文房四宝、乐器、日常生活用品等一百多种,深受人们喜爱。建水陶的工艺流程主要为选土制泥、制坯、绘画、雕刻、填充彩泥、修饰、风干、焙烧、磨光。泥料取自建水境内红、黄、青、紫、白五种不同颜色的泥土。建水紫陶属于无釉磨光陶,即在坯上通体不施釉,器表的色泽完全来自土胎与火的交融,迥异于釉陶的亮彩烧制,高温烧成后色泽深紫,用砂石、油石、鹅卵石等对陶器表面精打细磨抛光,产品清新光洁,明丽如水,光亮如镜。由于陶土中含铁量高,铁质在坯体中既有助熔作用,又可增加陶器强度,烧成后体如金石,敲击音如磬鸣,有“体如铁、明如水、亮如镜、声如磬”之说。

建水紫陶讲究精工细作,尤其注重装饰。其独特魅力在于将书画艺术与雕刻填泥工艺有机地结合在一起,以半干的陶坯为纸在上面写字作画,陶工依样将墨迹精心雕刻成模,再经填充彩泥、修坯、风干、入窑焙烧、分次打磨后,使建水紫陶呈现出斑驳陆离的肌理变化,产生出古拙斑斓的金石之气。建水紫陶还独创了“淡艳”的装饰效果和“断简残贴”的装饰艺术手法。建水紫陶以其独一无二的制陶工艺,造就了古朴斑斓、纯洁淡雅、自然纯朴的感染力,因此有“文人陶”、“雅陶”之美誉。2008年,建水县紫陶烧制技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。2010年,建水被中国轻工业联合会、中国工艺美术协会命名为“中国名陶之乡”。

在继承和发展了当地千年悠久的陶瓷生产的基础上,经过历代陶工充分发挥当地的资源优势,结合市场的需要,不断开拓,创新出来的具有地方特色和浓厚乡土气息的建水紫陶,蕴含着深厚的文化底蕴,传承的是千年不熄的窑火,凝聚着无数先辈的智慧和汗水。

彩填菊纹汽锅图

彩填诗文残贴九五至尊汽锅底座

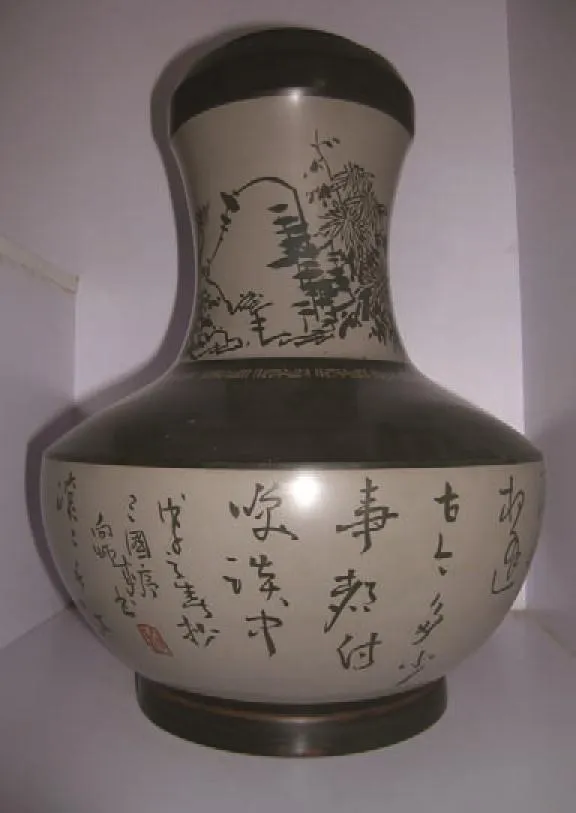

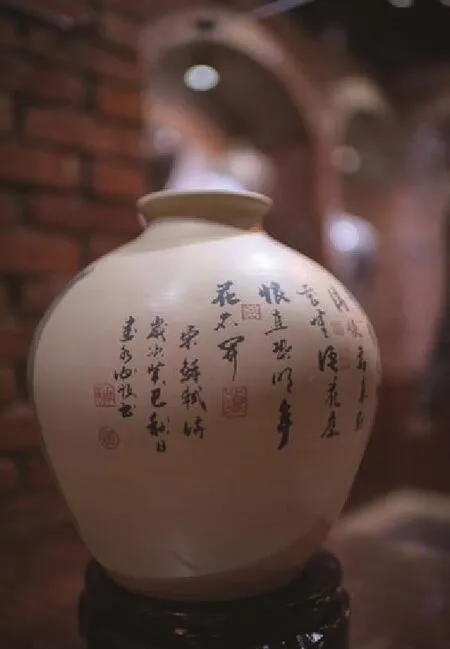

彩填通景山水纹蒜头瓶

建水紫陶发展史上名家辈出,但真正把紫陶推向全国,走向世界的是向逢春。向逢春(1895—1964年),建水县碗窑村人,曾祖父是同治年间花翎副将,父亲向汝生是光绪年间的武举人(解放后,家门口还挂着“武魁”的匾额),后弃官回家制陶。向逢春10岁便随父亲制作粗陶器皿,13岁开始向艺匠潘金环、张桂生学制紫陶,熟练地掌握了配料、制泥、拉坯、书画、刊刻、填泥、烧制等紫陶制作工艺。他还以古人名家为师自学书画,日夜刻苦临摹,勇于探索,对建水传统紫陶工艺、造型、图案进行改革创新。早年还邀请建水知名文人肖茂元、李月轿、王勉斋等在其制作的坯体上填真、草、隶、篆等书法体,绘制梅、兰、竹、菊等图案,经过雕刻填彩、焙烧打磨,成为古朴典雅、美观实用的紫陶工艺品。后临摹名家字画和名人字帖,终于自成一体。时有“城内三王(即建水书画名家王永清、王受之、王式稷)不如碗窑一向”之说,足见其书画成就和影响力。

向逢春毕生钟情于紫陶工艺,集拉坯、装饰、磨光、烧制于一身,为罕见的全才。在造型方面,他利用陶土纯净细腻、黏度高、韧性强、便于拉坯的特点,拉制出千姿百态、变化万千的紫陶器型。装饰方面,向逢春继承和发展了传统紫陶的文人书画神韵,特别是继承和发展了王永清发明的“断简残贴”和丁吉三“淡艳”装饰绝技,使之成为建水紫陶标志性的装饰工艺。他还首创了无釉磨光工艺,并将其发展到了新的水平。通过去火皮、打磨、抛光等复杂工艺,将刚出窑时粗陋的紫陶,一举变成“体如铁、明如水、亮如镜、声如磬”的工艺美术品。无釉磨光工艺也成为建水紫陶的看家工艺。

向逢春在紫陶产品的烧制上,除了生产当时传统的烟斗、花瓶外,还研烧成功了紫陶汽锅,以及紫陶茶具、文具、花盆和美女瓶、博古尊等工艺陈设品,丰富了建水紫陶品种,突破了单一生产烟斗和花瓶的局面,向实用性和工艺性发展,奠定了建水紫陶产品多样化发展的基础。

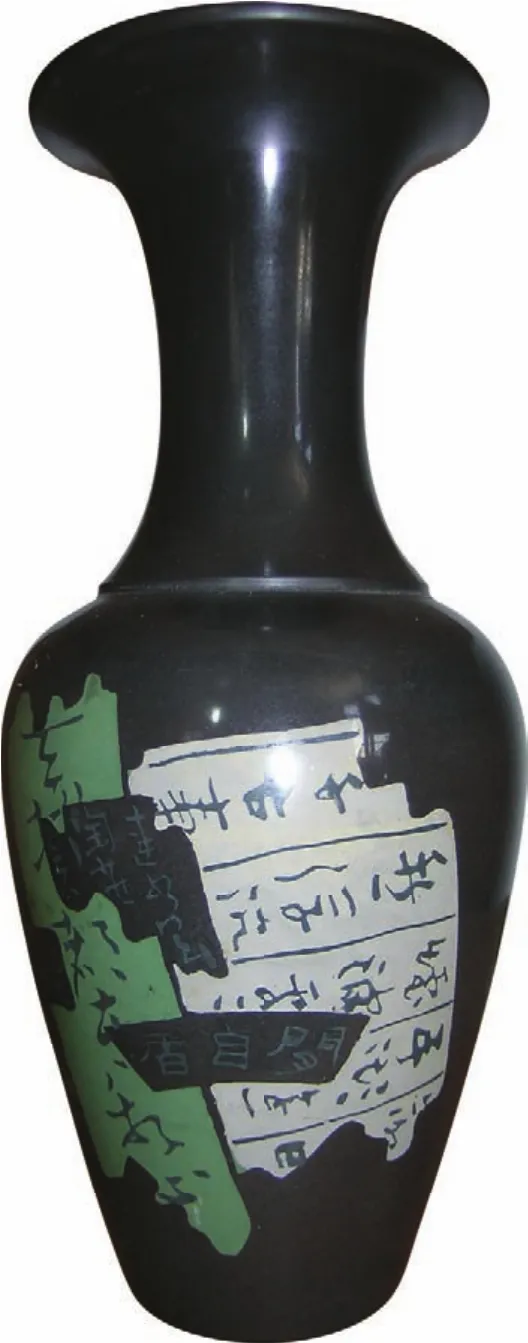

有“淡艳”装饰效果的黑地残贴诗文美女瓶

民以食为天,汽锅可以说是最贴近百姓生活的、应用最广泛的紫陶器皿之一,并以其易加热、耐高温、耐酸碱腐蚀、透气好、存味保鲜的独家“特效”成就了云南第一名菜“汽锅鸡”。在汽锅的创制上,向逢春也功不可没。20世纪20年代,为了烧制紫陶汽锅,向逢春在借鉴当时粗陶汽锅(洋炩锅)原理的基础上,采用细腻的紫泥为原料,将锅体由直锥形改成扁圆形,锅身增加了短直口和狮头锅耳,拉坯成型后,在半干的坯面上镂刻填彩,修坯定型,经过高温烧制后,打磨抛光,集陶艺、书画、镌刻等工艺于锅体,成为浑然天成、精美绝伦的实用工艺美术精品。从此,汽锅一改往日粗鄙的形象,破茧成蝶,成为美食之“大器”,并在之后走上“国宴”的餐桌。

蒜头瓶

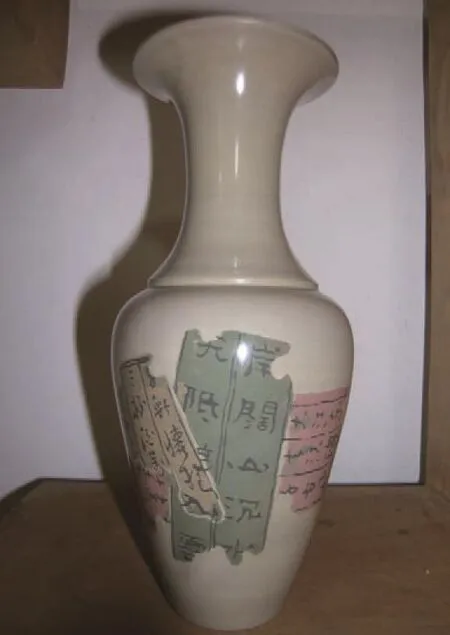

有“淡艳”装饰效果的白地残贴诗文美女瓶

建水紫陶工艺品

向逢春紫陶作品以其古朴雅致的造型、精湛高古的书画、磨光后腻如古董包浆的色泽而被时人誉之为“向氏三绝”。当时建水制陶名家众多,但以向逢春制作的陶器最为精美,故有“向氏紫陶,价同黄金”之称。“向氏紫陶”享有盛誉,无论是达官贵人,还是平民百姓,都以得到向逢春烧制的陶器摆设于家为贵。

1927年,向逢春的作品在昆明“劝业展览会”上获一等奖,随后又参加在天津、上海等地的展览,都得到好评。

1933年,在美国芝加哥“百年进步博览会”上,向逢春的汽锅以其古拙雄壮、文韵盎然的典雅气度和铿锵若磬、质明如镜的丰姿华彩征服了世界,荣获了博览会美术大奖。

1946年,受云南省政府委托,制作了一米高的“博古型”和“胆型”大花瓶,作为送给蒋介石60大寿的礼物,现今藏于台北故宫博物院。

1953年12月,向逢春进京参加全国民间工艺美术展,所制各型汽锅、花瓶受到了专家、观众的赞誉。与江苏宜兴顾景舟等一同被党和国家领导人接见,并合影留念。其中向逢春和李贯夫合作的一件作品,由云南省送予毛主席,受到了毛主席的赞誉。建水紫陶与江苏宜兴陶、四川荣昌陶、广西钦州坭兴陶被誉为中国“四大名陶”。

1957年7月,向逢春参加了在北京召开的全国工艺美术艺人代表大会,受到了朱德委员长的亲切接见。同年被选为云南省政协委员,并参加云南省第一次手工业生产者、艺人代表大会,11月被选为建水县手工业联合社主任,后任建水县工交局副局长。同年,云南省手工业管理局向他颁发全国工艺品艺人奖。

20世纪五、六十年代,党和国家领导人出国访问,赠送的国礼当中,就有向逢春制作的紫陶。1954年,作为国家领导人出访苏联时赠送苏联领导人的礼物,向逢春制作了双耳兽博古尊瓶。1963年,周恩来总理出访阿尔巴尼亚,带去建水紫陶工艺品作为馈赠礼品。1979年,美国副总统蒙代尔及其夫人,参观北京中央美术学院,该院赠送的礼物就是向逢春的紫陶。

1984年,文化部颁发文件,向逢春作品被定为三级文物,不允许出国。

2007年,向逢春被评为建水“十大历史文化名人”,立碑于建水文庙广场,青史留名。

向氏家族制陶者颇多,有向遇春、向小春等,尤以向逢春之子向福功(1919年—1987年)名盛一时。向福功自幼随父习陶,得其父真传并又创新,其作品与父齐名,名下弟子袁应德、谭知凡、马成林三人如今均为云南省工艺美术大师。

向逢春对建水紫陶生产和工艺作了承先启后、继往开来的卓越贡献,是建水紫陶的集大成者,其作品已成为文化珍品,堪称一代宗师。何谓“一代宗师”?一是开风气之先而影响深远,其业绩和命运与时代相互激荡;二是与国家最大多数人的利益相联系,为最大多数的人谋福祉,为建立和培育民族的根基而殚精竭虑;三是为了伟大的目标而奉献一生,矢志不渝。向逢春对建水紫陶的贡献,不仅对传统的制陶工艺作了改进,而且千方百计让紫陶为人民生活服务。在向逢春的推动下,建水紫陶因艺而秀、因文而雅,逐渐由生活日用陶嬗变为工艺美术陶。因此说,向逢春是建水紫陶的文化昆仑和精神脊梁。2007年初,中央电视台在云南寻宝的一次访谈节目中,故宫古陶瓷专家杨静荣评价向逢春说:“向逢春这个人,他最重要的贡献是什么?他把建水窑提高了一个档次,把建水陶从一种单纯的实用陶器,上升成为‘诗书画融为一体’的艺术品,使建水陶由一个名不见经传的普通陶,最后发展成为中国的四大名陶之一。”

10年前建水紫陶从一度沉寂中再放异彩,顶着“中国四大名陶”、“国礼”等光环,其身价近年来一路飙升。2014年元月,为了继承和发扬向氏“逢春紫陶”传统文化,进一步推动建水紫陶文化艺术的发展,让“逢春紫陶”再次放射出灿烂的光彩,推动建水紫陶文化产业的发展,向逢春的后人创立了“云南建水逢春紫陶文化传播有限公司”,秉承向逢春这位“一代宗师”对建水紫陶艺术的追求和创作理念,扬帆起航!

(责任编辑 赵芳 )

向逢春长孙向勇接受媒体采访

云南逢春紫陶有限公司开业典礼

——建水紫陶博物馆的探索之旅