其实我和特务半点关系都没有……

南方周末特约撰稿 王乐

南方周末记者 于冬

发自云南腾冲、缅甸曼德勒

1944年底的一天深夜,缅甸八莫的原始雨林中,20岁的侦察兵梁振奋摇着留声机,一曲广东小调《平湖秋月》在密林中弥散,伴随着熟悉的乡音,伤兵的哀吟逐渐止息。

“不要紧的,好了以后,再回来打他个狗日的!”摸着伤兵的手,梁振奋抚慰说。

几千里外,国内东线抗战正陷于胶着,在日军“一号计划”的攻势下,豫湘桂战场上国军节节退守。蒋介石在日记中痛陈,“自省我平生受到的耻辱,以今年为最大”。

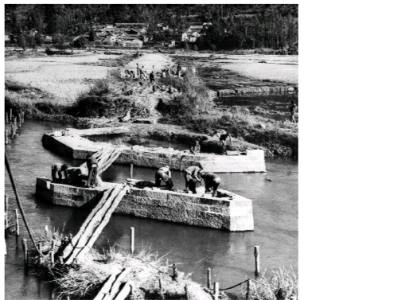

西线抗战的缅北滇西战场,也进入决战之际。三个月后,驻印军拼死守护、抢修的“抗战生命线”——史迪威公路,终于全面通车。

此时距中国远征军第一次入缅已三年有余。

谍报生涯

“那种对阳光的留恋和渴望,在和平年代是绝对体会不到的,”2015年7月,梁振奋对南方周末记者说,“我一直走在史迪威公路最前面。”多年后,一种声音时常萦绕在梁振奋耳旁:隆隆的炮声和沉重的开山机声交织在一起,中印公路则从荒芜的原始森林向中国西南边陲村落延伸。

1943年底,梁振奋第一次执行侦察任务:从胡康河谷向于邦搜索。那一年10月,为配合中国战场及太平洋地区的抗战,中国驻印军制定了一个反攻缅北的作战计划,代号“安纳吉姆”,用以保障中印公路的修筑畅通无阻,同时铺设中印管道。这几乎是中国接受外援的唯一陆上通道。

“我们的部队在前面打,中美工兵在后面修。”年轻的梁振奋紧跟着队伍前进。一次战斗中,前面的老兵突然卧倒,紧接着用冲锋枪打了一个连发。梁振奋立刻隐蔽,却不明就里,“敌人在哪里?”

“等你看到敌人,命早没了!”一名老兵说,日本兵的胶鞋如同木屐,大拇脚趾是另外分开的。他们发现,那排脚印尖上有着明显的开叉。

中国远征军逐渐适应着缅北的丛林作战。幽暗的密林中,衣服成天湿漉漉,偶尔在林中晒晒太阳是一种奢侈——暴露在阳光下,很容易搭上性命。一声猿啼或鸟鸣,也可能意味着敌人就在附近。丛林作战,敌我只闻其声,难见其人。

武器随便挑,梁振奋所在的谍报队有这样的特权。不过,梁振奋告诉南方周末记者:“携带武器太多反而是累赘。战友们通常只带一把德制驳壳枪,偶尔与部队的尖兵约定以冲锋枪做信号:点发意味着未见敌情,连发则是发现敌人,同时提醒后续的大部队。”

“行军走最前,要死也先死”,这支谍报队直属新38师参谋处二科。任务虽不是攻城歼敌,不直接参与战斗,却需要撰写“简要兵要地志”,读过书的梁振奋要观察地形地貌、道路、人口、水源等作战要素,将这些情报交付后续大部队。

走出险恶的丛林来到村寨,梁振奋也学着打扮成缅甸当地人的模样,穿起“隆基”(一种筒裙),还学了几句缅甸话,至今都没忘记,“附近有没有日本人?”“附近有没有和尚庙?”

日本间谍和“缅奸”常化装成和尚,躲在寺庙里袭击中国军队。缅甸是佛教国家,和尚的社会地位很高,谍报队协调好与寺庙的关系很重要。

直到战争末期,缅甸人看到盟军的飞机满天飞,驻印军武器精良,军容整肃,他们才渐渐明白日本大势已去,开始配合盟军反攻。

不久,谍报队的侦察工作也变得顺利起来。为答谢缅甸向导,梁振奋通常会留张条子,可以凭条向后续部队要一些罐头、粮食等物资,缅甸人很喜欢降落伞布,可以用来做衣服。

物资奇缺的战争年代,新西兰进口的牛羊肉罐头源源不断,中国驻印军可谓有着极高的生活水准,倒掉的剩饭,甚至被穷困的印缅边地居民捡回来充饥。

“打通这条公路, 才能早日回家”

美国士兵比较散漫,抽烟,喝酒,还用性感的海报把营地里贴得花花绿绿,以致被中国驻印军戏称为“少爷兵”。后来,梁振奋亲眼看见几名美国士兵把一具路遇的美军腐尸从河里捞起来,就地掩埋,仔细标记。

“我们中国兵一般不管,都留给后勤部队,但是美国兵对生命非常尊重。”梁振奋对这群“少爷兵”顿时肃然起敬。

1943年4月,密支那战役打响前的一天,梁振奋与美军部队在林中一片空地处相遇,他们正在等待空投。美军餐食中配给的香烟,常让中国驻印军垂涎三尺。梁振奋蹲在一个美国士兵旁边,“smoking?”他比划着抽烟的手势,对方却摇了摇头。遭拒后,梁振奋很尴尬,美国士兵却从胸口掏出了一张褶皱的全家福,挨个指给梁振奋,“my mother,my father,my wife(我的母亲、父亲和妻子)……”

“一刹那,就阴阳两隔了。”

正聊着,一个木箱从天而降,正砸在这名美国士兵的脑袋上,当场毙命。等救护人员跑来,这名美国士兵的手中还捏着那张照片。

1943年10月发起缅北反攻之后,至次年3月,驻印军陆续打下于邦、孟关,攻下孟关,便渡过了最危险的丛林。驻印军很清楚,“只有打通了这条公路,才能早日回到家乡。”

次年8月攻克密支那后,缅北反攻的第一阶段任务完成,经历两个月的修整,中国驻印军开始第二轮反攻,目标首指八莫。八莫是中缅屏障,中印公路和输油管道通过这座城市,接入滇缅公路。

攻打八莫前,梁振奋和谍报队战友们沿着铁路线侦察。路过一个村落,当地居民上缴了几支“汉阳造”,这是中国军队第一次入缅时遗留下来,算是物归原主。在山顶上,梁振奋和战友搭起窝棚,诱敌来袭,一通猛击后再迅速撤离。梁振奋听得远处日本兵的哀嚎,“那是我这辈子开枪最兴奋的时候,用我们自己造的武器(汉阳造)打击日本人,很自豪!”

见解围无望,日军残酷地把近千伤兵沉于西南的伊洛瓦底江中。随后缴获的同时期日军文件显示,“支那军归国心切,锐不可当”。

历经密集轰炸和近身搏杀一月有余,中国驻印军毙敌2400多人。英国政府和印缅战区盟军最高指挥部颁布命令,把八莫至莫马克一段公路命名为“孙立人路”,八莫市区中心马路改名为“李鸿路”。此时,孙立人已擢升为新一军军长,李鸿升任38师师长。

攻下八莫,滇缅战场即将成为一个整体。1944年5月,云南境内的两万余中国远征军开始强渡怒江,随后进围松山,血战腾冲,并不断向芒友逼近。

1945年1月27日,驻印新一军与从云南西进的中国远征军终于在芒友会师。至此,全长560公里的中印公路正式通车,载着作战物资,源源不断地运往中国抗日战场。

大会师之前,驻印军和中国远征军已经陆续有了几次小会师。梁振奋听战友讲,见到云南打来的远征军兄弟时,很多驻印军当场就哭了:他们在寒冬腊月里还穿着草鞋,驻印军战士连忙把自己的毛衣脱下来给远征军兄弟穿上。

“现在都 熬过去了”

“把滇缅战役定位为战略反攻的序幕是对的,当时的情况就是这样的,大家都忘记这个事了。”2015年6月,梁振奋在《参考消息》上看到余戈的文章《滇缅战场拉开中国反攻序幕》,他收藏了那张报纸,逢人就拿出来介绍。

知名军史作家余戈在那篇文章中说,“由于蒋介石与盟国间关系紧张的特殊原因,缅北滇西反攻的历史价值,一直以来未获得应有的肯定。”

如一片落叶,梁振奋的人生轨迹因战争而飘忽不定。1942年秋,流亡贵州的梁振奋报考新38师学生队。1944年10月,豫湘桂战场大颓败,中国抗战进入了最艰苦的时期,伴随着“一寸山河一寸血,十万青年十万军”的口号,12万青年投笔从戎,其中一部分即在印度受训。

通过考试后,梁振奋和同学黄弼等两百多名学员在昆明等候乘机赴印,正是这条驼峰航线,为驻印军提供大批补充兵源。其间小道消息飞窜,传说这条飞越喜马拉雅的航线经常有坠机,有人悄悄离开,做了逃兵。

“看!那是苍山,旁边就是洱海!”登上美军C-47运输机后,梁振奋的恐惧立刻被舷窗外壮丽的景色驱散,巨大的轰鸣声中,一群即将上前线的年轻人兴奋地看着他们将要保卫的祖国。

随着高度不断爬升,梁振奋记得,他和黄弼冷得抱成一团。两年后归国时,黄弼只剩了一只钢笔——他在反攻中战死,梁振奋至今也找不到他的家人。

几天后,学生队被派往兰姆伽训练基地。每天清晨五点,号角响起,从六英里晨跑起,进行一天的战斗训练。一日黄昏归来,梁振奋发现自己所在班级的帐篷被封了,营地气氛很诡异,有人偷偷告诉他,“刘理悦自杀了!”

刘理悦是梁振奋的同班战友,他时常抱怨征兵时宣称的机械化训练至今没有兑现。当天,学生队被派去参加盟军庆祝北非大捷的阅兵式,唯刘理悦没有入选。等全队返回营地时,才听说刘理悦喉抵步枪,脚蹬扳机,在宿舍自杀了。自此以后,新38师从上到下对此讳莫如深。

时至今日,梁振奋也不愿忆起这段往事,“感觉很耻辱,军人死也该死在战场上”。

在兰姆伽训练时,梁振奋主动报名参加了“谍报队”,这却成为他战后坎坷生活的祸根。解放后,梁振奋先后两次入狱,多次接受外调。其间,总有调查者问:你是中统还是军统?你和戴笠有什么关系?

“谍报队这三个字可把我害苦了,其实我们和特务半点关系都没有……现在好了,都熬过来了。”