BIM技术在工业建筑设计中的应用探索

王文俊(洛阳有色金属加工设计研究院,河南 洛阳 471039)

BIM技术在工业建筑设计中的应用探索

王文俊

(洛阳有色金属加工设计研究院,河南洛阳471039)

摘要:从BIM的概念和特性出发,分析了BIM技术与工业建筑设计结合的价值,通过某铝合金加工材板带循环水泵站项目中BIM技术的应用,探索出了一套应用流程,总结和分析了应用中出现的问题,并将流程应用到了其它工业建筑类型,应用结果表明BIM技术有利于促进建筑信息的共享,提高各专业间的协同水平,提高工作效率。

关键词:BIM;工业建筑设计;应用流程

0 引 言

建筑信息模型 Building Information Modeling (BIM)是以三维数字技术为基础,集成了建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型,可以为设计和施工提供相协调的、内部保持一致的、可进行运算的信息。BIM的核心内容就是建筑信息,主要体现在参数化图元和参数化修改上。参数化图元以构件的形式出现,如墙体、门窗等,这些构件是通过一系列参数定义的,而参数保存了图元作为数字化建筑构件的所有信息;参数化修改就是如果修改了构件的参数,那么平面、立面、剖面以及模型也会随之发生改变。

与传统的二维技术相比,BIM技术所带来的设计信息是自动关联的,而不是分离的、不完整的,BIM技术还为多个专业的协同工作提供了统一的信息平台,如建筑专业的模型信息,可以通过服务器上传到中心文件中,与结构、电气、水道、暖通等其他专业共享,从而实现多个专业的协同操作。而建筑专业则通过这个共享平台,随时链接其他专业的模型信息,从而形成一个集成了各种相关信息的工程数据模型。

工业建筑主要为生产服务的,规模和投资都较大,各种设备和管线也较复杂,设计和施工中稍有不慎就会有碰撞,甚至会给业主带来不小的损失。BIM技术的特性正好满足工业建筑的设计特点,两者的结合不仅解决了专业之间的协同、管线互碰、设计周期等问题,而且为后期的维护及管理提供了数据信息。

1 BIM技术在工业建筑设计中的应用

1.1工程概况

某特大高精度铝及铝合金加工材项目——板带循环水泵站,是一个以水道为主体专业的辅助站房项目。这个项目由两部分组成:一部分为建筑物,室内为水处理间、加药及维修间、泵房、低压配电室、值班室和油浸变压器室多个功能房间;另一部分为构筑物,主要是室外的净循环冷水池和净循环热水池。建筑物结构形式为框架结构,总长115.02 m,总进深9.96 m,局部进深18 m。整个项目包含了水道专业、建筑专业、结构专业、暖通专业、电气专业以及热工专业共6个专业,非常适合BIM技术的应用。

在项目开始之前,首先打开计算机服务器的使用权限,由管理员在计算机服务器上建立项目名称文件夹,并在文件夹下建立各个专业的中心文件,如建筑中心文件、结构中心文件、水道中心文件等,由此建立了各个专业的数据模型共享平台,方便实现BIM技术的协同设计。

1.2BIM技术应用流程

该项目的BIM技术应用流程,主要利用Autodesk公司开发的Revit Architecture软件实现。整个流程共分为5个步骤,现详述如下。

步骤1:创建建筑原点文件

1)在建筑模板下建立新的项目。

2)建立标高:±0.000标高、室外标高、结构板顶(含地下部分)标高(文字叙述房屋净高)以及不同高差的标高。

3)建立轴网前,打开项目基点(系统默认是项目基点、测量点、原点三点合一),以项目基点作为纵横轴的左下角交点,该基点用于各专业的链接时原点对原点及碰撞检查,建立轴网后再关闭项目基点。

4)建立工作集:

(1)利用协作——工作集工具为项目新建工作集,然后另存为项目到网络服务器的建筑中心文件中,文件名称为建筑***(***为姓名)。

(2)再次打开“工作集”对话框,将允许其他人编辑的工作集的“可编辑”属性设置为“否”(即当前用户将不再允许编辑该工作集的图元),利用协作——与中心文件同步——立即同步,将权限修改保存到中心文件。

(3)在“工作集”对话框中将自己要编辑的工作集的“可编辑”属性设置为“是”或新建新的工作集,单击“确定”按钮,退出“工作集”对话框,将文件另存为本地文件。至此工作集配置完成,当用户保存文件时,Revit Architecture会自动更新本地和中心文件。

步骤2:创建建筑模型文件

1)墙:厚度、高度、材质的编辑。

2)门、窗:宽度、高度的编辑,样式的选型,窗台的高度。

3)玻璃幕墙:宽度、高度的编辑,网格的定义。

4)柱、梁、屋面板:不建立,在碰撞检查后直接链接结构的梁板柱构件。

5)楼板:除±0.000地坪楼板要建立外,其余层高楼板不建立,在碰撞检查后直接链接结构的梁板柱构件。

6)楼梯:楼梯高度、宽度、梯井宽度、平台宽度、踏步高度及宽度的编辑。

7)雨篷、坡道、散水:用放样命令建立或者插入族。

8)地下部分:不建立,在碰撞检查后直接链接结构的地下部分。

9)墙体开洞:宽度≥500 mm的设备留洞在墙体上留出。

10)在模型创建过程中要采取至少半天的时间间隔与服务器上的中心文件立即同步,在完成工作并关闭项目时,将弹出工作集权限对话框,选择“保留对所有图元和工作集的所用权”选项,防止关闭文件后被其他用户修改。

步骤3:创建建筑平、立、剖面文件

1)建筑平面图:轴网尺寸、门窗定位、房间名称、高程点、卫生器具的摆设、剖切线的设立、指北针的设立。

2)建筑立面图:门、窗、墙、室外高程点、雨篷高度及宽度。

3)建筑剖面图:轴线尺寸、门窗定位尺寸、房间名称、高程点。

步骤4:创建建筑碰撞检查文件

1)做碰撞检查之前,在建筑平、立、剖面文件的基础上,删除±0.000地坪楼板,另存为一个碰撞检查文件,然后用REVIT应用程序菜单-导出-NWC,形成碰撞检查文件,另存到网络服务器的建筑中心文件中。

2)碰撞检查后对建筑模型信息的修改要慎重,若必须修改,要告知其他专业人员。

步骤5:创建建筑施工图文件

1)建筑平面图:链接结构的梁板柱模型,在此基础上对视图范围进行调整,符合建筑的表现模式、门窗标注调整及编号、外墙厚度、构件的做法索引、坡道和台阶的定位及尺寸、屋面检修钢梯的设立、图名设立。

2)建筑立面图:标高线隐藏、轴线选择性隐藏,外墙轮廓线加粗、外墙饰面做法、门窗编号、图名设立、雨水管设立。

3)建筑剖面图:结构构件的实体填充、节点索引、构件做法索引、屋面坡度及保温层看线,不需要表现的链接结构构件用线处理工具修改。

4)建筑大样详图:

方式1:生成大样,利用视图-详图索引工具直接索引显示视图中的模型图元,例如在平面图、立面图中框选所要生成的卫生间大样、楼梯大样和幕墙大样图,然后在大样图中进行尺寸标注,高程点标注和做法标注。

方式2:绘制大样,利用视图-详图索引-新绘制视图工具可导入DWG的方式应用原有的DWG详图、大样资源,加快施工图阶段设计进程。

5)建筑门窗分格详图:利用视图-图例工具创建项目中任意族类型的图例样例。例如在项目浏览器中依次展开“族-窗-双层三列平开组合窗”,按住并拖动至视图中的空白位置并单击,放置该构件图例,再使用尺寸标注工具标注该窗的立面详细尺寸。

6)首页说明及目录在AUTOCAD中进行或在Revit Architecture下自行创建完成。

7)插入图框,形成图纸做成PDF文件,打印出图。

1.3BIM技术应用效果

板带循环水泵站项目是一个项目级BIM项目,各专业顺利地完成了协同,进行了碰撞检查,缩短了设计周期。施工方反馈的信息是无设计错误,减少了设计变更,但是在流程的应用过程中也出现了一些问题。

1)主体专业及辅助专业所提条件的不完整以及不确定性,会影响原点文件的建立及整个项目的进度,因此建筑专业一定要落实好主体专业及辅助专业所提的条件,并与结构专业一起制定柱网尺寸及脱缝的数量,再建立原点文件,并反馈给主体专业,确定无误后再上传到服务器。

2)在创建模型文件时,模型的创建深度需要制定一个标准,有利于各专业之间协同设计。

3)在创建施工图文件时,一些制图标准与原有二维图的标准发生了冲突,需要尽快制定三维制图标准,以满足出图的需要。

4)在碰撞检查中,出现碰撞点过多,但有些碰撞又是允许发生的,这需要碰撞规则上制定一个标准。

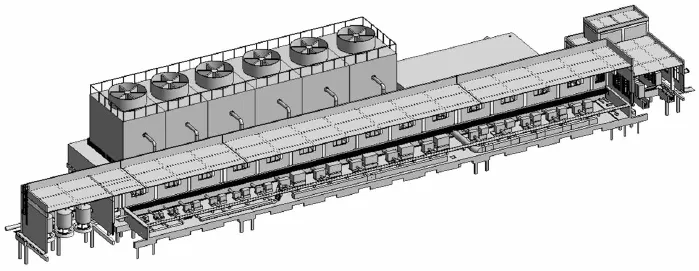

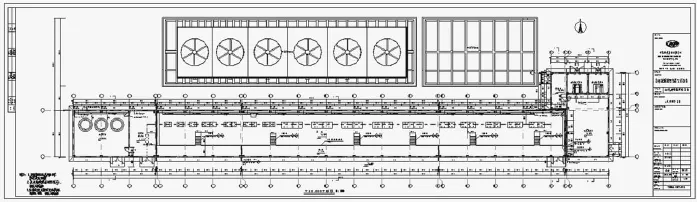

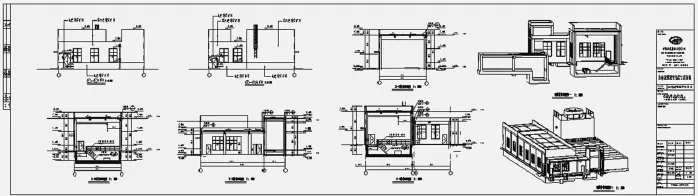

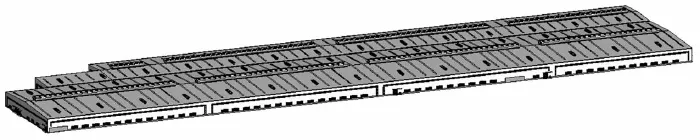

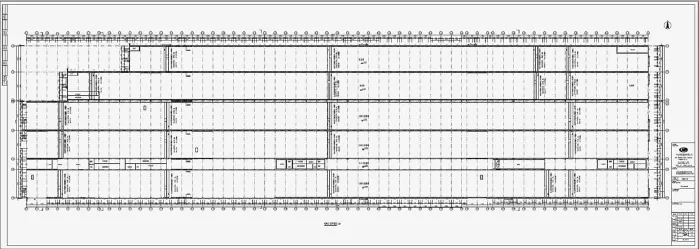

该项目最终形成的模型及部分施工图见图1~图3。

图1 泵站模型Fig.1 The model of pump station

图2 泵站平面施工图Fig.2 The plane construction drawing of pump station

图3 泵站立面施工图Fig.3 The facade construction drawing of pump station

2 BIM技术在工业建筑设计中的应用探讨

2.1 BIM技术在工业厂房设计中的应用

某公司年产20万t超大规格高性能特种铝合金材料生产线-中厚板车间也是一个协同项目,流程基本上与前述项目相同,在此基础上对其它专业的链接管理上有个更加方便快捷的方式,可以充分利用软件中的视图可见性工具对其它专业的模型进行管理,例如不显示结构基础,可以利用视图-可见性-Revit链接(自定义)-模型(自定义)-不勾选结构基础;对结构柱进行填充,仍然可以利用视图-可见性-Revit链接(自定义)-模型(自定义)-找到结构柱-截面中线设为黑色,填充图案为“实体填充”。

在厂房的建模过程中,厂房的屋面要为拉伸屋面。这样做的好处是在屋面上可以放置基于面的族(如通风器),也便于在屋面上编辑采光带。天沟构件采用轮廓族,载入到模型中,只需设定它的路径即可,这样做的好处是有了参数化信息,也适用于任何项目。

再次,上吊车的钢梯也可以考虑采用族的参数化信息,添加到模型中,使得厂房内部空间更加丰富。

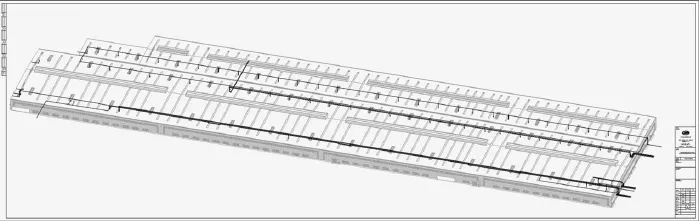

最终形成的模型及二维施工图见图4~图8。

图4 厂房模型Fig.4 The model of workshop

图5 厂房平面施工图Fig.5 The plane construction drawing of workshop

图6 厂房立面施工图Fig.6 The facade construction drawing of workshop

图7 热工管线模型图Fig.7 The model of thermal pipeline

2.2BIM技术在工业厂房内部设施中的应用

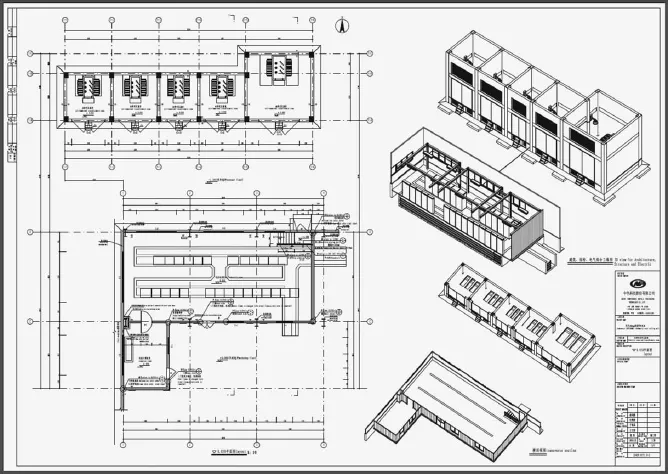

厂房内部设施很大一部分是电控室及变压器室,一般采用轻钢结构,配以岩棉夹芯板墙体维护,平面尺寸及层高都较固定,基于这些特点可以建立一个电控室及变压器室样板,可以大大提高工作效率。

电控室及变压器室一般是在厂房内部,因此要与厂房结构以及设备发生关系,如电控室内的小钢柱要躲开厂房柱,电缆沟不要碰柱子基础等,建筑专业随时链接结构专业、电气专业、通风专业件到建筑模型中,可以检查柱、梁、板、控制柜、空调是否与建筑的一些构件相冲突,大大减少了碰撞的几率,大大减少了施工图纸变更。

其施工图平面及模型图见图9。

图9 平面及模型图Fig.9 The layout and model

3 结 语

目前BIM技术在工业建筑中的应用仅限于施工图的设计,模型也只是用于碰撞检查,在以后的工程实践中可以在能耗分析、绿色建筑分析、日照分析、风环境分析、工程量统计等方面推广应用。

当前的应用成果主要表现在BIM技术手段的提升和局部价值的展现上,并未从根本上体现出BIM为工业设计带来的整体价值和变革性作用,从项目型BIM应用向企业级BIM应用的发展将是未来BIM应用的一个重要发展目标,它不仅涉及BIM相关技术,还涉及与企业BIM实施相关的资源管理、业务组织、流程再造等,其目的是构建企业的信心共享、业务协同平台,实现企业的知识管理和系统优化,提升企业的核心竞争力。

参考文献:

[1]清华大学BIM课题组,互联立方(isBIM)公司BIM课题组.设计企业BIM实施标准指南[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[2]王君峰廖小烽.Revit Architecture 2010建筑设计火星课堂[M].北京:人民邮电出版社,2010.

[3]北京民用建筑信息模型设计标准编制组.北京市地方标准DB 11/T 1069-2014《民用建筑信息模型设计标准》导读[M].北京:中国建筑工业出版社,2014.

中图分类号:TU2

文献标识码:B

文章编号:1004-2660(2015)03-0032-07

收稿日期:2015-05-05.

作者简介:王文俊(1979-),女,湖北人,工学硕士,工程师.主要研究方向:建筑设计及其理论. E-mail:aimeesheep@163.com.

Application and Discussion of BIM in Industrial Building Design

WANG Wen-jun

(Luoyang Engineering and Research Institute for Nonferrous Metals Processing,Luoyang 471039,China)

Abstract:The concept and features of BIM are explained.The value of BIM technology in industrial building design was analyzed.Through the application of BIM in an aluminum alloy processing plate and strip with circulating water pump station project,a set of application process was developed.Problems existing in the application were analyzed and summarized.And this process was also used in other industrial buildings.The results show that BIM promotes the sharing of building information and improves the collaboration of all majors and the work efficiency.

Key words:building information modeling(BIM);industrial building design;application process