柴北缘鄂博梁Ⅲ号构造N1~ 砂岩储层孔隙特征及影响因素

李俊武,代廷勇,杜凌春,李凤杰,曹占元,屈雪林

( 1.成都理工大学沉积地质研究院,四川成都 610059;2.中国科学院油气资源研究重点实验室,甘肃兰州 730000)

鄂博梁构造带位于柴达木盆地中北部,包括Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号共3 个构造带呈长条状分布,鄂博梁Ⅲ号构造带位于柴达木盆地南缘的鄂博梁-依克雅乌汝构造带之上,鄂博梁-葫芦山构造带的东段,北邻依北凹陷及冷湖六、七号构造, 南接一里坪凹陷,东与鸭湖构造相邻,西为葫芦山及鄂博梁Ⅱ号构造,是柴北缘西段大型地面构造之一,圈闭面积约为413.4 km2,是由喜马拉雅构造运动形成的构造圈闭[1-2]。

鄂博梁构造带油气勘探程度相对较低, 储层特征及控制因素不够明确, 而储层孔隙特征及其控制因素是寻找有利储层发育区和预测油气储量的基础。 近几年在对鄂博梁Ⅲ号构造油气勘探中有重大发现, 特别是新近系油气显示较好, 表明该构造油气储藏较为丰富[1]。 储层孔隙特征直接影响储层的油气储量,前人在该区虽然做了相关工作, 但是都是对整个柴北缘众多构造中的一个单层或者是对研究区周边构造进行分析研究[3-4],目前针对鄂博梁Ⅲ号构造储层孔隙特征研究较少。为了准确预测该地区的油气储量及勘探前景,为寻找工业油气流奠定基础, 需要对鄂博梁Ⅲ号构造孔隙特征做详细分析。本文利用铸体薄片、电镜扫描以及压汞实验等各种岩心分析测试方法, 对鄂博梁Ⅲ号构造带上干柴沟组( N1)、下油砂山组( N21)和上油砂山组( N22) 共3 个油层组的储层孔隙特征进行纵向对比分析,讨论研究区孔隙结构的影响因素,为该区油气勘探开发和油气储层综合评价提供理论依据。

1 地层及沉积相特征

柴达木盆地北缘新近系自下而上划分为上干柴沟组( N1)、下油砂山组( N21)和上油砂山组( N22)和狮子沟组( N23)[3]。 鄂博梁Ⅲ号构造在古近系路乐河组至下干柴沟组湖泊范围扩张, 新近系到上干柴沟组时期湖泊面积扩张到最大, 下油砂山组至狮子沟组鄂博梁Ⅲ号构造属于枯水期,湖盆面积开始缩小。 研究区新近系沉积相为辫状河三角洲前缘-滨浅湖沉积, 岩性主要由褐色砾岩、砂岩以及粉砂岩和泥岩组成,粗粒沉积物中见到浪成和波痕交错层理, 以及泥岩中发育水平层理[5]。

2 储层岩石学特征

研究区内钻井共3 口, 本次研究共取71 块样本,应用薄片鉴定及粒度分析手段, 对研究区内上干柴沟组至上油砂山组共3 个层分别做岩石学特征分析( 见表1)。

( 1)上干柴沟组( N1):岩石类型主要为泥岩和砂岩,砂岩含量为58 %,泥岩含量为42 %。 储层砂岩类型为含灰细粉砂岩、 细粒长石岩屑砂岩、 泥质细粉砂岩。 岩石颗粒粒径分布范围在0.1 mm~0.25 mm,最大粒径为0.35 mm。 颗粒分选好,磨圆度多呈次圆状,颗粒相互接触方式为线-点接触, 胶结类型以压嵌型-孔隙胶结为主。

( 2)下油砂山组( N21):岩石类型主要为泥岩、砂岩和碳酸盐岩,砂岩含量为50 %,泥岩含量为41 %,碳酸盐岩含量为9 %。储层砂岩类型为含泥细粉砂岩、细粒长石岩屑砂岩、泥质细粉砂岩、细粒岩屑长石砂岩及细粒长石砂岩, 岩石颗粒粒径分布范围在0.02 mm~0.25 mm,最大粒径为0.32 mm。 颗粒分选中-好,磨圆度多呈次棱-棱角状,颗粒相互接触方式为点-线接触,可见漂浮接触方式,胶结类型以孔隙-基底型、压嵌型胶结为主。

表1 鄂博梁Ⅲ号构造N1~储集层砂岩特征统计表Tab.1 Statistics of the sandstone reservoir characteristics of N1~oil reservoir in Eboliang No.Ⅲstructure

表1 鄂博梁Ⅲ号构造N1~储集层砂岩特征统计表Tab.1 Statistics of the sandstone reservoir characteristics of N1~oil reservoir in Eboliang No.Ⅲstructure

层位 井名 粒径/mm 分选性 磨圆度 接触方式 胶结类型N22 鄂深1 0.12~0.20 好 次棱 线接触 压嵌型N21 鄂深2、鄂深1、鄂7 0.02~0.25 中-好 次棱-棱角 点-线、漂浮接触 孔隙-基底型、压嵌型N1 鄂深2、鄂深1 0.1~0.25 好 次圆 线-点接触 压嵌-孔隙型

表2 鄂博梁地区N1~ 储集层物性统计表Tab.2 Statistics of porosity and permeability of N1~oil reservoir in Eboliang No.Ⅲstructure

表2 鄂博梁地区N1~ 储集层物性统计表Tab.2 Statistics of porosity and permeability of N1~oil reservoir in Eboliang No.Ⅲstructure

层位 孔隙度区间/% 孔隙度平均值/% 渗透率区间/( 10-3μm2) 渗透率平均值/( 10-3μm2)N22 7.7~24 15.2 0.05~108.4 10.2 N21 6.2~24.5 14.5 0.05~224.6 5.18 N1 7.2~20.7 11.7 0.05~195.3 2.7

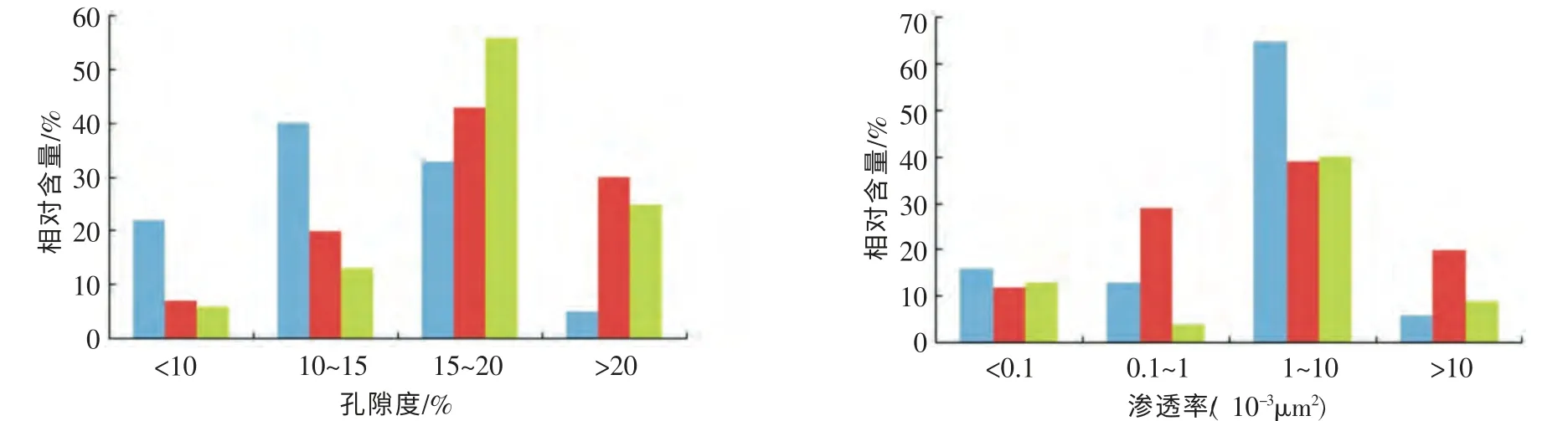

图1 鄂博梁Ⅲ号构造N1~ 储集层孔渗分布频率直方图Fig.1 The frequency distribution of porosity and permeability of N1~ oil reservoir in Eboliang No.Ⅲstructure

3 储层物性特征

砂岩的孔隙度和渗透率是反映储层物性的2 个最基本参数[6]。 根据研究区物性资料分析表明,鄂博梁Ⅲ号构造带砂岩储层孔隙度和渗透率实测样品来自于研究区中的鄂7 井、鄂深1 井和鄂深2 井。研究区储层为低孔低渗的特点( 见表2、 图1)。 研究区上干柴沟组( N1)样品分析得出:孔隙度分布范围为7.7 %~20.7 %,平均值为11.7 %,主要孔隙度值分布在10 %~20 %,占总量的73%。 渗透率分布范围为( 0.05~195.3)×10-3μm2,平均值为2.7×10-3μm2,主要渗透率分布范围为( 1~10)×10-3μm2,占总量的65 %;下油砂山组( N21)孔隙度分布范围为6.2 %~24.5 %,平均孔隙度值为14.5 %,主要孔隙度值分布在15%~20%,占总量的40%。渗透率分布在( 0.05~224.64)×10-3μm2,平均值为5.18×10-3μm2,主要渗透率分布范围为( 1~10)×10-3μm2,占总量的40 %;上油砂山组( N22)孔隙度分布范围为7.7 %~24 %,平均孔隙度值为15.2 %, 主要孔隙度值分布范围为15 %~20 %,占总量的55 %,并且孔隙度值大于20 %的样品数量占总样品的30 %。 渗透率分布范围为( 0.05~108.4)×10-3μm2,平均值为10.2×10-3μm2,主要渗透率分布范围在( 1~10)×10-3μm2,占总量的44 %。总结以上分析:鄂博梁Ⅲ号构造带上干柴沟组( N1)和下油砂山组( N21)属于低孔特低渗储层,上油砂山组( N22)属于低孔低渗储层。 地层从上到下储层物性逐渐变差。

4 储层孔隙特征

4.1 孔隙类型

通过对鄂博梁Ⅲ号构造带新近系砂岩孔隙类型的镜下观察和统计,可以看出研究区的砾岩、砂岩中孔隙类型主要为原生孔隙、 次生粒间孔隙及少量的构造微裂缝。

粒间孔主要为原生粒间孔隙, 研究区内鄂7 井和鄂深2 井的下油砂山组、鄂深2 井的上干柴沟组,均发现大量的粒间孔隙( 见图2A、B),鄂7 井下油砂山组原生粒间孔达到11.8 %,粒间孔联通性好,这也是形成下油砂山组储层的渗透率较高的主要原因; 粒内溶孔是研究区常见的一种次生孔隙, 在鄂深1 井和鄂深2井的下油砂山组较为常见,其主要为长石、岩屑等颗粒发生交代、 蚀变或溶蚀后形成的粒内溶孔( 见图2C、D);粒间溶孔在研究区内鄂7 井的下油砂山组、鄂深2井的上油砂山组见到的另一种次生孔隙( 见图2E、F),主要为长石颗粒、 粒间方解石胶结物或高岭石集合体充填在粒间孔隙被溶蚀后形成的溶蚀孔隙, 其边缘常不规则,呈锯齿状或港湾状;晶间孔主要发育在自形矿物晶间,石英晶体、方解石晶体、高岭石集合体及片丝状伊利石充填于粒间孔隙中形成晶间孔隙, 其孔径较小( 见图2G),储集空间非常有限;微裂缝是受构造应力、 沉积作用和成岩作用等均可形成一些微裂缝或微裂隙( 见图2H), 能够有效改善储集空间之间的连通性,对有油气运移提供通道。

4.2 孔隙结构特征

图2 鄂博梁Ⅲ号构造带储层主要孔隙类型显微镜及扫描电镜显微照片Fig.2 Main types of pore by microscope and SEM in Eboliang No.Ⅲstructure

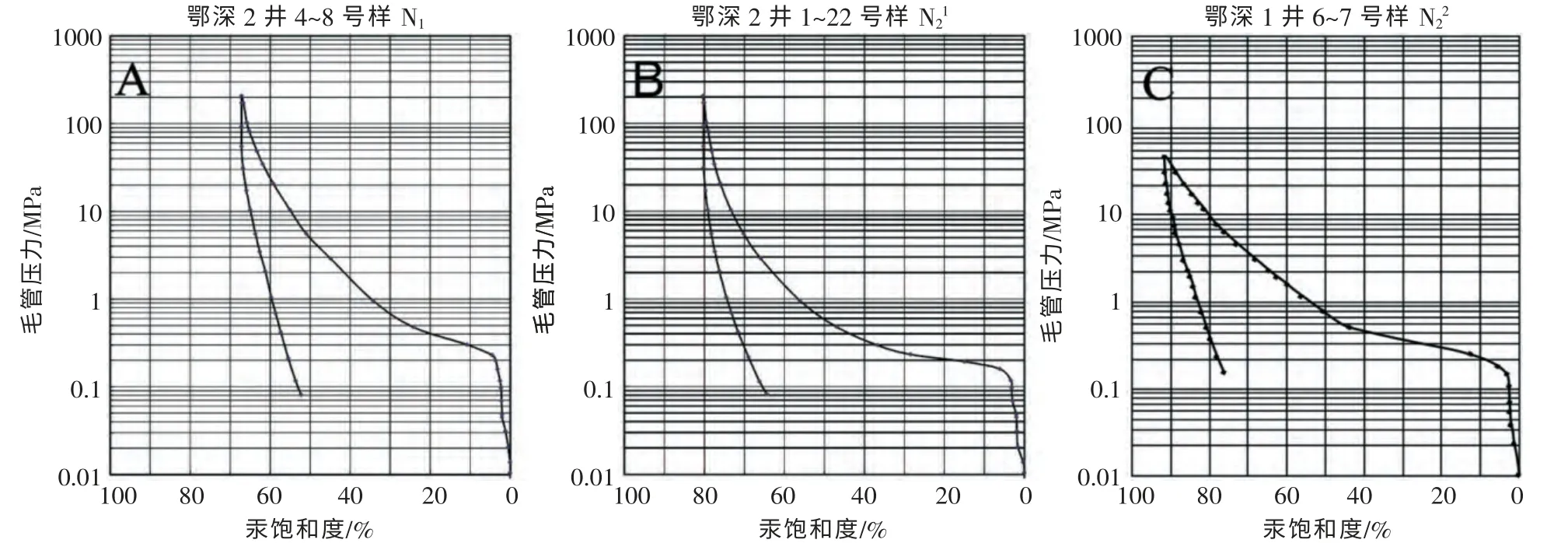

孔隙结构能影响储层的储集能力和渗透特征,孔隙结构的定义为岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布以及相互关系。 压汞曲线法提供的参数和毛细管压力曲线的形态包含了储层孔隙与喉道的全部信息[6-8]。对研究区鄂深1 井、鄂深2 井和鄂7 井新近系19 块样品做压汞曲线测试分析。根据毛细管压力测定的重要参数统计结果( 见表3),其中反映孔喉大小的参数:排驱压力( MPa)、中值压力( MPa)、中值半径( μm)、最大孔喉半径( μm)、孔喉半径平均值( μm);控制流体运动特征和反映孔喉连通性的参数: 退汞效率( %)、进汞饱和度( %)[8]。 对研究区上干柴沟组( N1)~上油砂山组( N22)孔吼特征进行分类评价。

( 1)上干柴沟组( N1):在鄂深2 井的3 031.10 m~3 036.95 m 井段取4 块样, 排驱压力0.21 MPa~0.39 MPa,其平均值为0.27 MPa, 饱和度中值压力为0.77 MPa~4.97 MPa, 平均值为1.96 MPa, 最大连通孔喉半径为3.6 μm~1.87 μm,平均值为2.94 μm,最大进汞饱和度为86.2 %~66.7 %,平均值为80.1 %,饱和度中值半径为0.15 μm~0.95 μm,平均值为0.63 μm,退汞效率为16.9 %~21.6 %,平均值为18.6 %,曲线位于图的中部偏上,倾斜明显,平台长度较短,整个曲线表现的排驱压力较高,综合考虑认为上干柴沟组孔喉特征属于Ⅱ~Ⅲ类细喉( 见图3A)。

图3 鄂博梁Ⅲ号构造带N1~ 孔隙结构类型典型毛管压力曲线图Fig.3 Characters of capillary pressure curves of N1~ oil reservoir in Eboliang No.Ⅲstructure

5 影响孔隙结构的主要因素

5.1 沉积作用

鄂博梁Ⅲ号构造主要是碎屑岩储层, 碎屑岩在搬运和沉积过程,对其结构和成分变化有明显的作用,而岩石的结构和成分变化控制着储层砂岩的孔隙结构[9-11]。

鄂博梁Ⅲ号构造所在的柴北缘地区自上干柴沟组-上油砂山组总体处于湖退过程,处于辫状河三角洲前缘亚相,主要是以水下分流河道为主,上干柴沟组鄂深1 井和鄂深2 井及鄂7 井属于滨浅湖-三角洲前缘沉积为主;下油砂山组-上油砂山组研究区全面进入三角洲沉积体系, 在下油砂山组鄂深1 井和鄂深2 井沉积相以水下分流河道微相为主, 鄂7 井以分流间湾微相为主;上油砂山组鄂深1、鄂深2 井和鄂7 井均为水下分流河道微相, 在三角洲前缘沉积体系中水下分流河道沉积微相较分流间湾微相储层物性好。

5.2 成岩作用

通过普通薄片鉴定、铸体薄片鉴定、扫描电镜观察等方法对研究区内储层砂岩分析, 在成岩作用过程中影响储层孔隙结构特征的因素包括压实、 胶结和溶蚀作用。

表3 研究区N1~ 砂岩样品压汞法测的孔隙基本参数统计Tab.3 Pore structure parameters by mercury porosimetry of the N1~ oil reservoir in study area

表3 研究区N1~ 砂岩样品压汞法测的孔隙基本参数统计Tab.3 Pore structure parameters by mercury porosimetry of the N1~ oil reservoir in study area

退汞效率/%鄂深2 4-12 N1 3 031.10~3 036.95 0.39 1.87 84.81 1.21 0.61 18.00鄂深2 4-8 N1 3 031.10~3 036.95 0.21 3.55 66.66 4.97 0.15 21.57鄂深2 4-4 N1 3 031.10~3 036.95 0.24 3.42 82.58 0.90 0.82 17.72鄂深2 4-2 N1 3 031.10~3 036.95 0.26 2.80 86.17 0.77 0.95 16.93鄂7 2-15 N21 1 441.87~1 449.46 0.83 0.89 77.60 13.80 0.05 33.23鄂7 2-17 N21 1 441.87~1 449.46 0.21 3.55 64.40 4.14 0.18 24.96鄂7 2-21 N21 1 441.87~1 449.46 0.14 5.30 67.60 2.20 0.33 22.00鄂7 2-29 N21 1 441.87~1 449.46 0.12 6.27 68.60 1.66 0.44 19.40鄂7 2-33 N21 1 441.87~1 449.46 0.09 8.20 76.10 0.23 3.32 14.80鄂7 1-14 N21 968.19~977.69 0.41 1.77 81.50 2.82 0.26 28.33鄂深2 1-16 N21 1 003.2~1 009.8 0.27 2.66 76.60 14.34 0.05 34.78鄂深2 1-19 N21 1 003.2~1 009.8 0.30 2.42 83.76 1.31 0.56 22.09鄂深2 1-22 N21 1 003.2~1 009.8 0.17 4.26 80.00 0.59 1.25 19.58鄂深1 3-5 N21 3 989.30~3 997.60 0.22 3.33 92.10 0.90 0.82 19.56鄂深1 3-4 N21 3 989.30~3 997.60 0.25 2.88 78.61 1.82 0.40 18.17鄂深1 3-3 N21 3 989.30~3 997.60 0.27 2.66 89.90 0.97 0.76 18.66鄂深1 6-9 N22 1 995.42~2 023.32 0.21 3.50 91.50 0.67 1.10 25.00鄂深1 6-7 N22 1 995.42~2 023.32 0.12 6.13 90.50 0.52 1.41 27.50鄂深1 6-3 N22 1 995.42~2 023.32 0.15 4.90 90.50 0.60 1.23 23.00井名 样品号 层位 取样井段/m排驱压力/MPa最大连通孔喉半径/μm最大进汞饱和度/%中值压力/MPa中值半径/μm

5.2.1 压实作用 压实作用是阻碍储层孔隙发育的主要因素,其与地层的埋藏深度有直接关系[11]。 根据对研究区目的层薄片鉴定, 统计上干柴沟组至下油砂山组各层压实作用程度( 见图4),鄂博梁Ⅲ号地区N1具有较高的压实程度,N21相对较弱以中等程度压实作用为主,N22压实程度最低,普遍为中-弱压实,对比储层物性数据( 见表2),压实作用随深度增加而增大,储层物性随之变差。

图4 鄂博梁Ⅲ号构造带N1~ 储层压实作用分布直方图Fig.4 The frequency distribution of compaction of N1~ oil reservoir in Eboliang area

5.2.2 胶结作用 胶结作用对储层孔隙的影响具双重性,既对孔隙有破坏作用,也有保护作用[12-13]。研究区目的层胶结作用主要类型为硅质胶结、 碳酸盐胶结和粘土矿物胶结。

鄂博梁Ⅲ号地区的硅质胶结作用主要为石英颗粒次生加大( 见图5A)。石英的次生加大充填颗粒之间的孔隙造成储层孔隙结构改变;碳酸盐胶结物是钙质、铁方解石和方解石( 见图5B、C、D)。在早成岩晚期和晚成岩期,在沉积物已遭受明显或强烈压实之后,胶结物形成后,晶粒较大、含铁较高,附着在颗粒表面或充填于颗粒之间,堵塞孔隙,因此对储层的孔隙发育有破坏作用[10]。 当胶结作用发育在成岩早期时,碳酸盐胶结物充填于颗粒之间,岩石的抗压实能力增强,后期的压实作用对储集层影响会减弱, 岩石颗粒之间能够保存较大的体积。进入晚成岩阶段时期,岩石中有机质生成有酸性流体,能够溶蚀碳酸盐胶结物,从而形成次生孔隙为油气聚集提供储集空间。

通过扫描电子显微镜观察, 也可见到大量粘土矿物胶结物,主要包括绿泥石和伊利石。叶片状绿泥石集合体及粒状方解石晶体附着于碎屑颗粒表面( 见图5E),充填颗粒之间的孔隙,对孔隙发育有阻碍作用。伊利石在储层砂岩胶结物中常呈片状、蜂窝状、丝缕状等形态出现( 见图5F),通常呈颗粒薄膜或孔隙衬边形式出现,有时呈网状分布于孔隙中,堵塞孔隙,破坏孔隙发育。

5.3 溶蚀作用

储层砂岩中的任何碎屑颗粒、杂基、胶结物和交代矿物,包括最稳定的石英和硅质胶结物,在一定的成岩环境中都能不同程度的发生溶解作用[9]。影响研究区储层孔隙结构的溶蚀作用包括碎屑颗粒和胶结物两种溶蚀作用

图5 鄂博梁Ⅲ号构造带储层砂岩主要成岩作用及溶蚀作用显微镜及扫描电镜扫描照片Fig.5 Main types of Diagenesis and dissolution by microscope and SEM in Eboliang No.Ⅲstructure

5.3.1 碎屑颗粒的溶蚀作用 砂岩中碎屑颗粒的成分成熟度和结构成熟度相对较低, 碎屑颗粒组分中有火山岩、变质岩和长石等易溶颗粒,这些颗粒在条件适宜的时候很容易发生溶解、溶蚀或蚀变,最常见的有长石颗粒、火山岩岩屑的溶蚀或蚀变,能够形成各种溶蚀孔隙。鄂博梁地区部分储集砂岩的溶蚀孔隙较发育,常成为重要的孔隙类型( 见图5G)。

5.3.2 胶结物的溶蚀作用 砂岩中含有比较丰富的早期方解石胶结物,该类胶结物分布广泛、结晶程度低,当孔隙水性质发生变化时非常容易发生溶蚀或溶解,造成砂岩储集性能有所改善( 见图5H)。

6 结论

( 1)研究区储层空间类型主要以原生粒间孔隙为主,其次为粒内溶孔、粒间溶孔、晶间孔和微裂缝等,储层物性自上油砂山组至上干柴沟组储层物性呈现出自下而上变好的特征。

( 2)应用压汞曲线测试分析对研究区上干柴沟组~上油砂山组孔吼特征进行分类评价结果为上干柴沟组储层孔喉特征属于Ⅱ~Ⅲ类细喉;下油砂山组储层孔喉特征属于Ⅱ类细喉; 上油砂山组储层孔喉特征属于Ⅰ类较细喉。

( 3)影响储层孔喉发育的因素有沉积作用、成岩作用和溶蚀作用。 沉积作用中以三角洲前缘水下分流河道最有利储层孔喉发育;成岩作用中压实作用、碳酸盐胶结作用和粘土矿物是破坏孔喉发育的主要因素;溶蚀作用是次生孔隙形成的主要因素。

( 4)根据储层物性及孔隙喉道特征预测研究区有利勘探层位, 研究区的下油砂山组和上油砂山组均为Ⅱ类较有利区带而上干柴沟组则为Ⅲ类中等有利区带。

[ 1] 汤国民,等.柴北缘鄂博梁III 号构造天然气成因类型及其成藏特征[ J].新疆石油地质,2014,35( 1):17-22.

[ 2] 田光荣,阎存凤,妥进才,等.柴达木盆地柴北缘煤成气晚期成藏特征[ J].天然气地球科学,2011,22( 6):1028-1032.

[ 3] 李凤杰,等.柴达木盆地北缘下干柴沟组储层特征及影响因素分析[ J].天然气地球科学,2009,20( 1):44-49.

[ 4] 王琪,白斌,等.柴达木盆地北缘深部碎屑岩储层成岩演化特征研究[ J].天然气地球科学,2008,19( 2):157-164.

[ 5] 李俊武,杨承锦,李凤杰,等.柴达木盆地鄂博梁地区新近系物源分析[ J].古地理学报,2015,17( 2):186-197.

[ 6] 樊爱萍,赵娟,杨仁超,等.苏里格气田东二区山1 段、盒8段储层孔隙结构特征[ J]. 天然气地球科学,2011,22( 3):482-487.

[ 7] 李娟,于炳松,张金川,等.黔北地区下寒武统黑色页岩储层特征及其影响因素[ J].石油与天然气地质,2012,33( 3):384-374.

[ 8] 汪新光,等.利用压汞资料进行低渗储层孔隙结构特征分析-以W11-7 油田流沙港组三段储层为例[ J].海洋石油,2012,31( 1):42-47.

[ 9] 万友利,冯一波,刘璇,等.麻黄山地区延安组砂岩储层孔隙结构特征及其影响因素[ J].东北石油大学学报,2014,38( 3):1-7.

[ 10] 冯一波,张哨楠,丁晓琪,等.镇泾油田延9、长6、长8 段砂体孔隙结构特征及影响因素分析[ J].新疆地质,2009,27( 1):66-69.

[ 11] 孟立娜,崔强,张志勇,等.姬塬地区上三叠统长6 油层组储层成岩相研究[ J].石油化工应用,2014,33( 4):70-77.

[ 12] Ehreberg S N. Preservation of anomalous high porosity in deeply buried sandstones by grain-coating chlorite: examples from the Norwegian continental shelf [ J].AAPG Bulletin,1993,77( 7):1260-1286.

[ 13] Lander R H,Bonnell L M. A model for fibrous illite nucleation and sandstones[ J].AAPG Bulletin,2010,94( 8):116-118.

——以肃南县明花乡“小海子”鄂博为例