寻古踏幽访齐家

文/王晓元

寻古踏幽访齐家

文/王晓元

曾经有这样一群人,他们在依山傍水的洮河二级台地上搭起简易的草屋,用粗糙的石器狩猎动物,用细小的骨针缝制皮衣,把野生的粟转化为谷物,甚至还将狂奔的野牛、野马和机警的野鸡驯化为家禽、家畜。

他们是齐家人,他们生活在距今4300多年前的广河县园子坪村宽阔平整的临河台地上。

日迈月征,沧海桑田。几千年的时间轮回,齐家人早已成为历史的记忆,深埋在他们曾经生活过的这块黄土地下,却给后人留下了精美绝伦的石器、陶器、铜器、玉器和骨器等耀眼世界的齐家文化。

4300年前齐家人的生活

齐家人居住在洮河西岸宽阔的台地上,大约在4300年前,广河县气候温热,雨水充沛,非常适宜人类生活。齐家人借助优越的自然条件,挖掘了半地穴式住处,用泥巴和干草搭建起可以席地而卧的草屋,还将烧制成的白灰铺洒在窑洞和草房内,用以隔绝潮湿,房屋中央则用石块垒砌了做饭和取暖的灶火……

齐家人的生活来源主要是农业和畜牧业。他们种植粟的技术非常成熟,粟是一种耐干旱和耐瘠薄的低产谷物,品种繁多。在齐家人种植粟之前,我国北方的其他地区也已经开始播种,但美中不足的是,粟是一种好吃却低产的作物,亩产只有100多斤,不能满足齐家人的生活需求。为了保证食物的充足,他们在种植农作物的同时,还在洮河四周的森林中进行狩猎,同时驯化了大量的家禽、家畜。根据出土文物显示,齐家人的畜牧业当时是非常发达的,现在广河县齐家文化博物馆里就珍藏着已经碳化的粟种和大量动物骨头制作的骨器,足以说明当时农业和家畜驯养的状况。

在从事农业和畜牧业的过程中,齐家人根据需要制作了大量的劳动工具和生活器具,同时也制作了一些饰品和殉葬品。2011年3月,广河县一位名叫马全忠的干部去齐家坪遗址检查文物保护工作时,就随手捡拾了几件打制粗糙的石器。他对我们说,在齐家坪镇,“抓一把土就是文物,拣一块瓦就是历史”的说法毫不夸张,因为这里到处都有值得研究和考证的东西。

大夏古城遗迹

在齐家人的生产和生活工具中,石器是最为普遍的器具。为了开垦农田和狩猎动物,齐家人用岩石、卵石等作为原料,打磨制作了各种劳动工具,最常见的主要有斧、凿、刀、镰、犁、矛、铲等。

随着社会的发展,齐家人开始步入青铜器时代。1975年,考古工作队从广河县齐家坪发掘出土了我国迄今年代最早的铜镜——“中华第一镜”;同年,又发掘出了一件铜斧,器身通长15厘米,肩部两边铸有耳饰,刃部锋利,笨重却实用。后来,在我国其他地区的齐家文化墓葬中还发掘出土了130余件铜器,都是齐家人日常生活中必不可少的生产和生活工具。

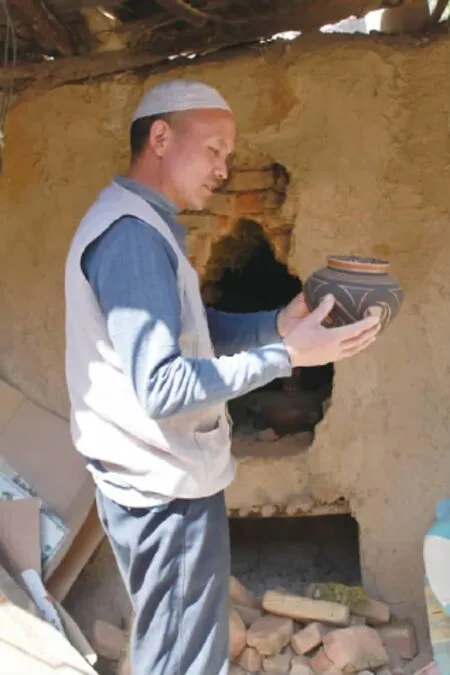

陶器是齐家人最为常用的生活器具。我们从广河县齐家文化博物馆陈列的展品中看到,从齐家坪出土的每件陶器都是巧夺天工的艺术品,其中,造型各异的三耳罐、两连罐、三足鬲和小巧玲珑的小撇口罐不仅可以观赏,还能作为日常生活中的器皿达到使用效果。齐家坪村农民马成龙从事陶器修补和复制已经30多年了,在他家里收藏的陶器中,一件齐家人用来烧水的三足鬲给我们留下了深刻的印象。这只素雅的白陶鬲高1.2米左右,造型奇巧,美观实用,鬲的腰部有三只空心耳,可以穿绳而过,方便二人抬举,鬲的颈部还设计有水位“报警器”,当水烧开或到相应的水位时,“报警器”便会自动发出声音。齐家人4000多年前就有如此奇妙的设计和烧制技术,真是让人叹为观止。

骨器也是齐家人生活中常见的器具之一,我们看到的骨器中既有精致的生活器具,也有结实耐用的劳动工具,还有用于图腾崇拜的祭祀用器。广河县文广局负责人唐士乾对齐家文化颇有研究,他告诉我们:“在广河县博物馆陈列的一些细小的骨针和骨钩,是齐家人用来缝补衣服的器具和打捞鱼类的工具;还有一定数量的刻划纹陶器上的花纹,是用骨刻刀雕刻出来的;还陈列有骨质占卜器,说明人们当时对神的崇拜和对大自然灾难的无奈。”

齐家坪村民马成龙从事陶器修补和复制已经30多年了

俗话说:“玉不琢不成器。”齐家人对玉器的钟爱到了痴迷的程度。4300多年前,齐家人运用精湛的技艺,制作出无数件精美绝伦的玉器。考古专家从齐家坪遗址发掘的玉器中发现,其中有一小部分玉器是用来自新疆和田玉料加工而成的器物,虽然有人认为齐家人的和田玉器来自西域人的远程货物交换,但更多的藏玉人士认为齐家人为了制作上乘的玉器,曾穿越大河,远上昆山,千里迢迢去新疆寻找质地上乘的玉材。《太平御览》记载:“取玉最难,越三江五湖至昆仑之山,千人往,百人返,百人往,十人至。”短短数言,道尽了取玉的苦难。《太平御览》中记载的昆仑之山,海拔6638米,正是出产天下美玉——和田玉的地方。考古学家在齐家人的玉器中不仅发现了黄河玉、青海玉和马衔山的黄、白、青玉,也发现了以新疆和田籽料制作的玉器,这就印证了古代齐家人制作玉器的材料不仅仅限于本地区,他们执着的追求和高超的制玉技巧由此可见一斑。

去年10月,我们去广河县采访时,在齐家文化博物馆和该县的一些收藏者的家里看到了许多玉器,有礼器、兵器、佩饰、随丧玉、玉器具和玉陈设等几大类。一位齐家玉的收藏者对我们说:“上个世纪70年代前,齐家玉还不为收藏家们所重视,更是无法和红山文化玉器、良渚文化玉器相媲美,直至近10年,齐家玉才逐步在收藏界刮起一股旋风,其身价也一路攀升,一件精美的玉琮甚至可以卖到几十万乃至上百万。

齐家遗址白灰层

齐家遗址白灰层

齐家文化玉器

洮河

齐家文化是一张耀眼世界的文化名片

齐家文化是世界著名的史前文化遗存,在国内外学术界享有很高的学术地位。唐士乾向我们介绍:“从1924年瑞典考古学家安特生发现齐家坪遗址开始,国内外的学者和考古学家先后亲临广河,对这块古老的土地进行了深入的考察和研究,并在国内外的一些著名报刊上发表了大量的文章,使中国齐家文化的研究进入了新的阶段。”

1945年5月,我国著名的考古学家夏鼐先生亲临广河县,对该县的阳洼湾和齐家镇进行了考古发掘,首次提出甘肃阳韶文化的年代早于齐家文化的论断,纠正了安特生年代分期上的错误。

1947年6月,考古学家裴文中先生在广河齐家坪等遗址进行考古调查,首次发现齐家文化白石灰住址,并撰写《甘肃史前考古文化报告初稿》。

1957年10月,甘肃省文物管理委员会组织人员,在临洮、临夏、广河进行考古调查,发现文化遗址44处,其中齐家文化遗址22处。

1973~1975年,甘肃省博物馆文物工作队在广河县齐家坪遗址再次发掘墓葬117座,出土千余件随葬品。

1982年6月,临夏州文物四有工作组与广河县文化馆工作人员对齐家坪遗址进行了复查,确定在广河的齐家坪先后发掘了100多座齐家遗址。

1996年,国务院将齐家坪遗址确定为国家级重点文物保护单位。

近几年来,齐家文化作为一张耀眼世界的文化名片,广河县历届县委县政府均采取得力措施,对其进行了有效管理和积极研究。

2006年,为了加大保护齐家文化遗址,广河县将所在的排子坪乡更名为齐家镇。

2007年10月,广河县设立齐家文化博物馆,这是全国唯一一座以齐家文化命名的陈列展馆。馆名由甘肃日报社总编马克利先生题写,馆内展示了在齐家坪遗址发掘的4000多件新石器时代的遗物,其中,国家一级、二级、三级文物200多件,一般文物1200多件,包含了陶器、骨器、铜器、石器和玉器等七类文物。

2008年10月,甘肃省考古研究专家对齐家坪遗址进行考古测量,勘探发掘,编制完成《齐家坪遗址考古发掘报告》。

2008年底,广河县又投资58万元,在齐家坪遗址建成管理所,开展齐家文化的研究、遗址保护和规划编制等工作。去年10月,我们赴该所参观,但见宽敞的大院内,竖立着一座齐家坪遗址石碑,北边是依照当地传统建造的展览厅,宽敞坚固,墙面上有许多珍贵的资料照片,西屋大约三间,分别为工作人员的办公室和值班宿舍。院门外是一块宽阔的台地,不远处一块水泥浇筑的遗址碑还依稀可辨,工作人员指着远处一条清澈的河水告诉我们:那就是洮河,齐家人就生活在洮河西岸这片广阔的土地上。

前些年,唐士乾去甘肃省武威和张掖等地出差时,发现这些地方的街头上竖立着齐家文化的广告招牌,上面书写着“齐家文化的发祥地”等字样,他就赶紧给县委县政府领导汇报,建议广河县作为齐家文化故里,应该向国家有关部门申请齐家文化的专用商标,在征得县上领导同意后,他们以县委县政府的名义向国家工商局正式提交了申请。2012年12月,国家工商局通过对武威、天水和广河等地的申请报告反复比较核实后,将广河县作为齐家文化的专用商标地区,范围包括广告、旅游、商品包装和民族工艺品等10个大项、100多个小项。

为了加大对齐家文化的保护力度,从2012年以来,广河县开始着手编制齐家坪遗址保护规划。选定实施的项目主要有修建总建筑面积1800~2000平方米的史前遗址博物馆;发掘展示三至五处原始聚落,生动再现原始生活和生产场景;遗址四周书立界桩,进行封闭式保护;将遗址保护范围内的居民实施整体搬迁,这些工程完成后,齐家坪遗址必将成为一处独具特色的遗址公园,在保护好古文化遗址的同时,也能有效地促进广河县社会、经济、生态的协调统一发展。

作者系甘肃省临夏《民族日报》记者

(本文由甘肃省广河县文广局提供)