绿水洞煤矿+350m北石门过暗河问题治理方案

滕 华,刘长勇,蒋 权,卓 军,王显银,周忠国

绿水洞煤矿+350m北石门过暗河问题治理方案

滕华,刘长勇,蒋权,卓军,王显银,周忠国

(四川省华蓥山煤业股份有限公司绿水洞煤矿,四川 华蓥638601)

针对绿水洞煤矿+350m北石门掘进中遇暗河构造,从其所处田湾向斜的构造出发进行了详细的水文地质分析,提出了水害治理措施,杜绝了透水事故的发生,为相邻或同等条件矿井的水害防治提供参考,并具有一定指导意义。

煤矿;暗河;治理方案;绿水洞

1 研究背景

绿水洞煤矿地处华蓥山复式背斜中段,跨越邻水县、华蓥市、广安区地界,南北走向长8.6km,东西宽3.8km,面积约25km2。矿井为阶梯平硐开拓方式,以各平硐划分水平,各水平间采用上山连接。开采煤层(K1)属二迭系龙潭组,总厚0.50~4.26m,平均2.5m,属单一中厚煤层;矿井水文地质为复杂类型。井田展布于龙王洞背斜、田湾向斜、打锣湾背斜,分+790m、+660m、+530m、+350m四个水平开采。井田中部有一条南北向的F1断层(落差H=100~700m)将井田分成东、西两翼。矿井经过30多年的开采,+530m以上三个水平煤层已基本开采完毕,目前进入+350m水平。由于+350m主平硐布置在井田西北部, 为解决矿井东翼和后期接续资源及桂兴井田煤炭运输问题,需布置一条联络东、西两翼的运输大巷。

+350m北石门是根据上述需要而设计的一条西起323主石门、东至313大巷的,贯穿东西两翼的集运输、通风、排水一体的穿层巷道,主要承担该矿东翼及北部桂兴井田煤炭输送任务。该巷于2010年开口施工,按设计要求,将穿越打锣湾背斜、田湾向斜、龙王洞背斜等大型褶皱以及F5、F1等大型断裂构造,穿过的地层有茅口(P2m)、龙潭(P3l)、长兴(P3c)、飞仙关(T1f)等多个含水地层,水文地质条件复杂,防治水任务艰巨。2012年4月,矿井在该巷道进行探放水钻孔施工至210m时遇到裂隙构造,裂缝内有粗砂和磨圆分选较好的砾石充填,钻孔至裂隙处开始涌水、涌砂,最大涌水量为150m3/h,射程达8m 。涌出物质为黄泥、沙、砾石,形成了一个巨大的楔形体,堆积物长77m,迎头最高达2.7m,方量约500m3。

经勘查,该巷道地表为大型岩溶陷坑—黄洞坑,该坑汇集了大量地表水。后钻探巷试图从左、右侧绕过黄洞坑影响的地段,但钻孔仍出现磨圆分选较好的砾石等暗河沉积物。经中煤科工集团西安分院工程地质研究院专家到井下现场踏勘,并结合图纸研究分析认为:黄洞坑落水洞为一大型岩溶塌陷通道,地表为一相对低点,附近沟谷的水流全部汇集流入。根据对附近老乡反映,降雨再大也未见其有过溢流情况,故推测其为一与地下暗河联通极为通畅的大型岩溶通道,其内部构造、深度等情况复杂,继续施工安全风险极大,造价难以估量。因此,+350m北石门施工全面停止。

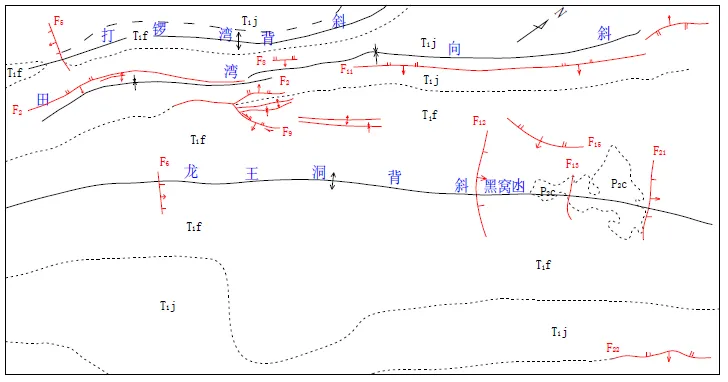

图1 绿水洞井田构造纲要图

2 矿井地质及水文地质概况

2.1矿井地质概况

矿井位于华蓥山主脊部位,脊背较宽缓,背斜隆起成山,向斜低下为谷。山脉走向与构造线方向基本一致,呈N30°±10°E延展(图1),主要存在于华蓥山复式褶皱带北段龙王洞背斜区内,平行以育有田湾向斜、打锣湾背斜,属川东 “隔档式”地质构造的一部分。井田出露最老地层为上二叠统长兴组三、四段(P3c3+4)灰岩,龙王洞背斜轴部出露最新地层为中三叠统雷口坡组(T2l)。各地层走向呈北、北东延伸,以下三叠统飞仙关组(T1f)分布最广,其次是嘉陵江组(T2j),第四系残积物主要分布在两翼嘉陵江组槽谷内。

2.2矿井水文地质概况

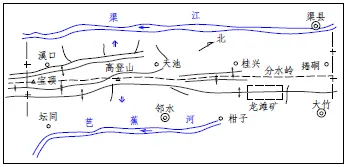

矿区地表以华蓥山山脉脊为分水岭,通过沟谷分东西分别汇入渠江和芭蕉河(图2),矿区沟谷水为各含水层地下水补给。矿区内可溶性石灰岩大面积出露,呈北北东向展布全区,特别地二叠系阳新统石灰岩厚度大,质纯,受横向沟谷强烈切割,径流、排泄条件良好,有利于岩溶地貌的发育,溶斗、落水洞、溶洞等比比皆是,地下暗河亦有发育。它们多发育在横向沟谷的两岸及地下水活动强烈的地段。

区内各含水层的地下水位标高随含水层出露的地形高度及沟谷切割深度而异,一般表现为山脊部分较高,山坡部分及河谷岸边较低。

图2 华蓥山矿区中段矿井水系示意图

3 田湾向斜水文地质特征分析

3.1地质构造

田湾向斜位于井田中部,南起井田南部的仰天窝,向北以N25°~40°E方向延伸至桂兴井田北部消失,在本井田长约5 700m,与东部的龙王洞背斜和西部的打罗湾背斜构成该井田的主要构造迹线。其中龙王洞背斜为构造主脊,与同级褶皱打罗湾背斜、田湾向斜组织成的褶皱呈N30° ±10°E条带状分布,两背斜在地形上由南向北形成蕞箕状形态,造就该区域地质和水文地质的复杂性和特殊性。

3.2水文地质分析

3.2.1水文地质单元划分

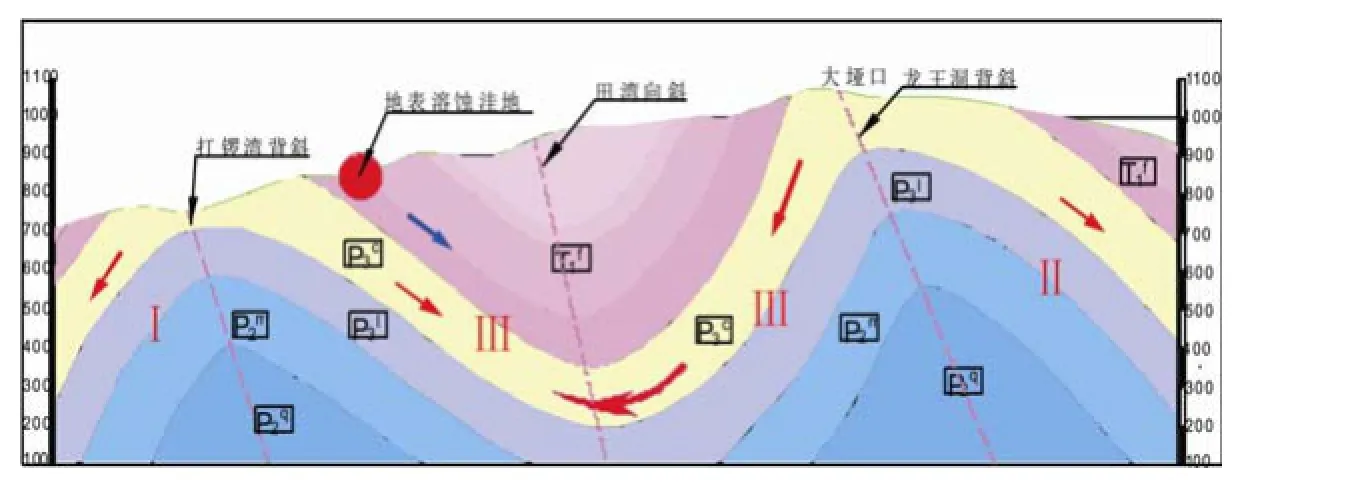

由于该地区地质构造的特殊性,根据龙王洞背斜和打锣湾背斜及田湾向斜的轴面均向东倾斜,地下水向下和由南向北的流向,我们将该地区划分为三个水文地质单元:Ⅰ打锣湾背斜西翼,Ⅱ龙王洞背斜东翼,Ⅲ龙王洞背斜与打锣湾背斜之间的田湾向斜之两翼(3)。因前两个水文地质单元自成水文地质体系,现只对Ⅲ水文地质单元进行探讨。

3.2.2地下水径流

大气降水通过出露地表的强含水层长兴组,弱含水层飞仙二段(T1f2)、飞仙关四段(T1f4)接受大气降水并在岩层中产生径流向地下运动;由于打锣湾背斜较龙王洞背斜低,且背斜轴面均向东倾斜的缘故,使两背斜均出现西陡东缓的态势,田湾向斜轴部就不是剖面上的最低点,在田湾向斜轴部,形成了典型的饶轴式水文地质运动模式,使地下水在整体运移方向向北的情况下,向下在田湾向斜轴部向轴部西侧运移,地下水运动的最低点即为剖面上的应力平衡点,地下暗河位置即平衡点的集合。

图3 田湾向斜地质剖面及水文地质单元

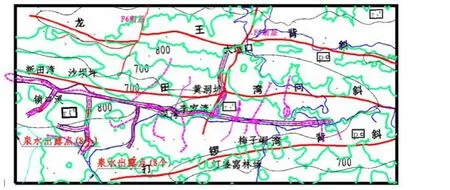

图4 田湾向斜地质地形图

3.2.3岩溶漏斗

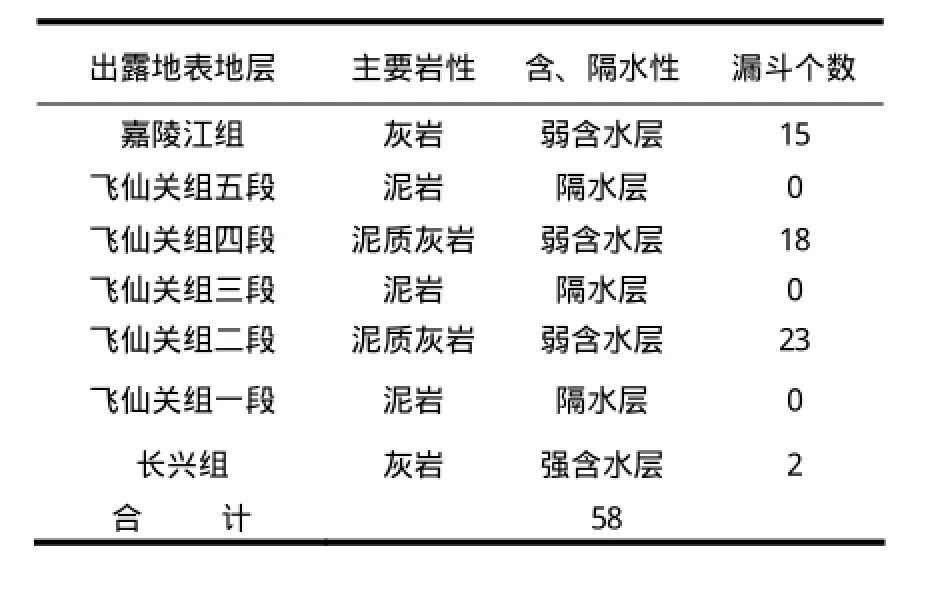

巷道出现涌沙情况前后,通过对地面调查、踏勘、访问,结合图纸对照,发现了水文地质单元Ⅲ内无河流、塘偃等地面水体,却有大小58个岩溶塌陷漏斗,其中长兴组两个,飞仙关二段23个,飞仙关飞仙关四段18个,嘉陵江组15个。飞仙关一、三、五段为泥岩隔水层,岩溶塌陷漏斗均形成在飞仙关二、四段和嘉陵江组灰岩中。岩溶连通形成地下通道,进而形成地下暗河,大气降水进入地下流通(表)。

3.2.4地表溶蚀洼地

经地面调查和图上对比,在水文地质单元Ⅲ内发现大小不等的地面溶蚀洼地25个,他们大都成椭圆形状,在图上,我们把南起田湾,经沙坝坪,北到张家湾的椭圆形溶蚀洼地的长轴连成一条线,他们呈串珠状的椭圆形链,这就是田湾向斜地下暗河主河流的地下通道,它是无数个剖面上应力平衡点的集合。在它的两侧多个岩溶漏斗,和椭圆形的溶蚀洼地组成了若干条的暗河支流。溶蚀洼地大体沿地层层面顺层发育,侵蚀地层,从而在地下形成地下暗河,组成田湾向斜轴部地区地下水汇水排泄体系。

3.2.5地下暗湖

经对田湾向斜附近25个溶蚀洼地排查,面积最小者约3 000m2,一般7 000~8 000m2,而最者在沙坝坪超过50 000m2。田湾向斜地段,沙坝坪地势最低,既承接南自田湾来的地下水,又承接北自张家湾、新田湾来的地下水,故在沙坝坪地下可能存在一地下暗湖。

3.2.6地下水排泄

通过《区域水文地质图》标识的地下水流动的方向和矿井上下对比,田湾、梅家大坪、深湾的地下水均向北流动,而桂兴、张家湾、新田湾的地下水却向南流动,最终汇于沙坝坪。沙坝坪斜对面山坳下有多个出水泉,也显示沙坝坪下可能有一地下暗湖,在水位达到一定高度后沿最低侵蚀基准面翻越打锣湾背斜出露地表,汇入天池湖。

3.3田湾向斜水文地质特征总结

1)田湾向斜轴部地区(即水文地质单元Ⅲ内),含水层直接接受大气降水补给,在该岩层中产生径流;同样地表岩溶漏斗、地表溶蚀洼汇水后向地下渗水,成为地下暗河的良好的补给水源;

2)沙坝坪地下可能存在一较大的地下暗湖,承接南自田湾、黄洞坑北自张家湾、新田湾的地下来水;

3)沙坝坪地下暗湖地下水位达到一定水位高度后,沿最低侵蚀基准面越过其西面的分水岭(打锣湾背斜),以涌泉的形式出露地表,并汇入天池湖,完成田湾向斜地区水文地质“补、径、排”体系;

4)暗河主流对应在地表的溶蚀洼地主要存在于飞仙关组和嘉陵江组地层中, 溶蚀洼地下地下裂隙沿岩层顺层发育,受“饶轴式水文地质运动模式”控制,在田湾向斜西侧形成地下暗河,暗河的发育方向大体与田湾向斜轴线一致,在田湾向斜西侧。

田湾向斜岩溶漏斗统计表

图5 大田溶蚀洼地图

图6 田湾溶蚀洼地

图7 黄洞坑大型岩溶漏斗

图8 沙坝坪溶蚀洼地

4 通过暗河方案选择

4.1直接通过

针对巷道前方存在暗河的事实,经过专家分析,如果巷道直接通过暗河,必须在源头(即地表黄洞坑)及井下治理。如果回填地面黄洞坑并修筑地表防洪引水道,可能堵塞暗河,破坏该区域水文地质平衡,诱发地质灾害发生,显然不能让人接受的。如果在井下注浆堵水以帷幕筑浆的方式让巷道通过,治理费用初步估算费用在3 000万元以上,并不排除有其它的暗河通道。该方案治理时间工期长(8~10个月),费用高,治理难度大,且没有绝对的把握能成功。

4.2绕道通过

随后由拟定了从前方探测到的暗河傍绕行通过的方案,但从巷道右侧和左侧分别施工了的5个钻孔,均发现大量暗河砂粒和空穴,绕道方案无法实施。

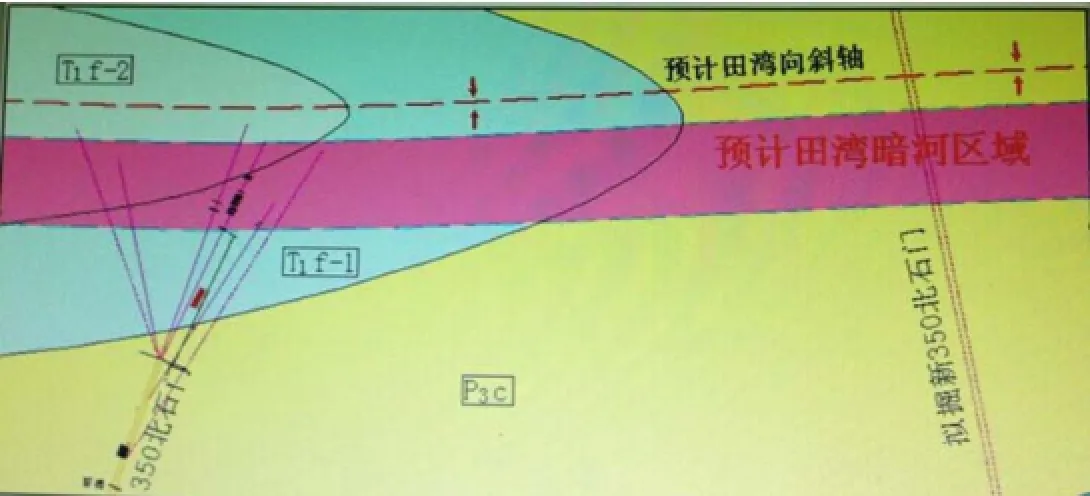

4.3另选路径避让

由于田湾向斜、龙王洞背斜、打锣湾背斜在地势都呈南高北低的态势,变化幅度6°~12°,地下暗河的发育形态应与之相同。+350m北石门正前方正对地下暗河,通过分析排除了直接通过暗河的方案,故巷道只有向北从暗河上方或向南从暗河下方避开暗河。由于向北己出井田范围,故只能向南从暗河下方避开暗河。该方案经地表踏勘,未见大的塌陷坑及水体存在。因此,结合水文地质分析,选择在325大巷(石门南900m处)重新开口与315大巷连接重新布置+350m北石门。经推算地表溶蚀洼地的宽度为50m~80m,地下暗河的宽度应与之相仿或略小。新350北石门将遇暗河位置与原350北石门前方对应的黄洞坑之间的水平距离约622m,按田湾向斜轴向北6°~12°倾伏推算,新350北石门距暗河高度为65m~130m,除去20m的安全距离,巷道距暗河高度最少有45m,能保障巷道安全。

综合以上方案分析,最终确定采用别选路径的施工方案。

5 方案实施效果

新+350m北石门于2012年11月开始施工,目前巷道西端已施工约780m,碛头正在暗河下方长兴灰岩中较顺利掘进。暗河起始位置和暗河宽度与预测误差4~6m,暗河区段所处地层亦为长兴灰岩。该灰岩裂隙、岩溶发育,并有乱石、黄泥及暗河流砂充填。暗河流砂颗粒较小,其量由开始的少而逐渐增多,后又呈逐步减少。经分析对比该暗河流砂可能是上部的暗河沉积物顺着发育的裂隙向下渗流所致。目前巷道已穿过田湾向斜暗河区,从暗河底部通过成功避开了暗河影响,新+350m北石门贯穿指日可待。

图9 田湾向斜暗河预测图

6 结论

研究运用田湾向斜水文地质特征对350北石门改道方案的起到了积极作用,从施工情况分析,预测基本准确,达到了预期目的和效果。运用田湾向斜水文地质特征理论对矿井田湾向斜地区地表防治水工作、地表沉降观测和治理有一定的指导作用。田湾向斜水文地质特征对龙王洞背斜东翼(水文地质单元Ⅱ)、打锣湾背斜西翼(水文地质单元Ⅰ)及相邻及类似条件矿区的水文地质分析有一定的借鉴作用。

Control of Underground Stream in the Lüshuidong Coal Mine

TENG HuaLIU Chang-yongJIANG Quan ZHUO JunWANG Xian-yinZHOU Zhong-guo(Lüshuidong Coal Mine, Sichuan Huaying Coal Mining Co., Ltd., Huaying, Sichuan638601)

This paper deals with in detail hydrogeological conditions of the Tianwan Syncline, puts forward some control measures of possible water disaster resulting from underground stream in the Lüshuidong Coal Mine.

coal mine; underground stream; hydrogeology; control measure; Lüshuidong

P641.4;P618.11

A

1006-0995(2015)03-0435-04

10.3969/j.issn.1006-0995.2015.03.028

2014-07-28

梁立勋(1968—),男,四川射洪人,教授级高级工程师,长期从事煤矿开采相关技术工作