用喹诺酮诱导铜绿假单胞菌获得耐药质粒的研究*

罗史科,刘鲜花,伍 和,金 娴,樊春卉,朱平安

(盐田区人民医院检验科,广东深圳518081)

铜绿假单胞菌(PA)是条件致病菌也是医院感染细菌的重要成员,随着抗菌药物应用人群的不断扩大,PA 对喹诺酮耐药性有不断上升的趋势[1]。已获得耐药质粒的PA 菌株对抵抗力弱的人群有时是致命的[2]。及时发现细菌获取耐药性的能力,破解细菌耐药质粒是人类应对PA 的途径之一。因此研究PA 诱变获取耐药质粒的过程及机制有一定的临床意义。

1 材料与方法

1.1 标本来源 收集2012年1月到2013年12月本院各科送检细菌培养的合格临床标本,一共481份。

1.2 仪器与试剂 主要仪器包括DNA 自动加热循环器(美国Perkin Elmer公司)、紫外线分析仪、epp偏振照相仪、酶标分光光度计,微型、水平和垂直电泳仪,MPRA4I高速冷冻离心机、真空干燥机、培养摇床、超低温冰箱、法国梅里埃细菌鉴定仪。主要耗材和试剂包括血培养皿、普通琼脂培养皿,PA标准菌株ATCC27853(由深圳北大医院检验科刘小平主任惠赠),奈啶酸、环丙沙星药敏纸片,质粒提取试剂(深圳雅瑞尔科技公司提供),引物(上海Introvigen公司合成)。

1.3 方法

1.3.1 PA 菌的获取[3]481份样品接种于血培养皿,挑取单个菌落用梅里埃细菌鉴定仪鉴定为PA 菌株,均与标准菌株ATCC27853比对,共获得31份PA 样品。

1.3.2 对喹诺酮敏感的PA 菌株的挑选 用K-B纸片琼脂扩散法进行。根据CLSI药敏试验执行标准判断敏感(S)、中介(I)或耐药(R)[4]。31份PA 菌株经奈啶酸、环丙沙星纸片药敏试验后分为耐药PA 菌株15份,敏感PA 菌株16份。16份对喹诺酮敏感PA 菌株则为备用菌,每一份备用菌用2 个2 mL EP管(塑料带盖离心管)加甘油分别保存然后将备用菌迅速放入-80 ℃。

1.3.3 敏感PA 菌株诱变为耐喹诺酮药物菌株 (1)复苏及编号:将16份备用菌每份取出一管按收取时间顺序分别编为P1~P16号并迅速解冻复苏;(2)接种并进行药敏试验:将复苏备用菌分别接种到对应编号的普通琼脂平板上,在每一个琼脂平板中央加入环丙沙星药物纸片;(3)中介菌落的转种:挑选最靠近抑菌圈的PA 菌株,将P1~P16平板上的中介PA 菌株转种到编号为A1-1~A1-16平板,A1-1~A1-16平板上的中介菌再次转种编号为A2-1~A2-16平板,以此类推,直到出现完全耐药PA 为止。

1.3.4 诱变耐药PA质粒的提取[4]取出诱变后耐药的PA菌株放入增菌液过夜,增菌后PA 菌株提取质粒。按碱裂解细菌、离心吸附柱结合DNA、洗去杂质的步骤提取质粒DNA,提取的质粒光密度比值(A260/A280)在1.8~2.0之间。平均细菌提取的质粒浓度有3.19μg/mL(一般情况下是2~5μg/mL)。

1.3.5 质粒、染色体DNA 的PCR 扩增、序列分析及核酸杂交

1.3.5.1 引物设计合成 依据GenBank提供的基因序列,使用Primer Premier 5设计针对各喹诺酮耐药基因(PMQR)基因变异体的共有序列的通用引物qnrA-F:ATC TCT CAC GCC ACC GTA TG,qnrA-R:GAT CATC ACG GGT TAG GTC A;qnrB-F:ACG ATG TAT GG T AGC CGT AA,qnrBR:GAT CGT GTC GTC CAG ATT GG;qnrS-F:ACG ACA TCG ATC GGC TGC GT,qnrS-R:TAG CTG TGC ACG CTT GAG GC;qnrC-F:GAG TTG TAC ATA TTG AGT CG,qnrCR:CAC CTA CGC ATG TAT AGT CA;qnrD-F:CGA GAC AAT CTA CGC GAA TA,qnrD-R:AGC ATG CTG AGC GCA TGC TA;aac(6′)-Ib-F:TTG CGA TGC TCT ATG AGT CGC TA,aac(6′)-Ib-R:CTC GAA TGC CTG GCG TGT TT;qepA-F:AAC TGC TTG ACC CCG TAT AT,qepA-R:GTC TAC GCC ATG GAC CTC AC 依照多重PCR 的要求优化反应条件,用于扩展目的基因。合成的引物临用前稀释,将装有引物的EP管5 000r/min离心1min,加入少量的去离子水,使引物浓度为10μmol/L,分装后置于-20 ℃保存待用。

1.3.5.2 PMQR 基因的PCR 扩增与测序 耐药PA 菌株筛选PMQR 质粒,进行多重PCR 反 应(qnrA/qnrB/qnrS/qnrC/qnrD)的反应体系,共50μL:Premix Ex Taq 25μL,qnrA、qnrB、qnrS、qnrC、qnrD 的引物(包括上、下游)各1μL。DNA模板4μL、水11μL。PCR 反应条件为94 ℃预变性5min;94℃变性45s,53 ℃退火45s,72 ℃延伸60s,共35个循环;最后72 ℃延伸10min。

1.3.5.3 琼脂糖凝胶电泳检测PCR 扩增产物 称取1.20g琼脂粉放入三角烧瓶中,加入0.5×TBE缓冲液100mL,微波炉加热至完全熔化,取出冷却至58 ℃左右,加入EB 母液(10 mg/mL)至终浓度为0.5μg/mL。缓慢倒入模具中。凝固后将内槽和着凝胶一起放入电泳槽,负极与上样孔在同一侧。加入缓冲液0.5×TBE盖过凝胶表面。取10×上样缓冲液2μL与18μL PCR 产物混匀,加到凝胶板上样孔内,另外选一孔加入6μL dp1000Marker。用100V 直流电源电泳40min,当溴酚蓝染料泳动至距离凝胶前沿2cm 处停止电泳,取出凝胶用紫外投射仪内看结果并拍摄照片。

1.3.5.4 序列比对与分析 序列测序委托深圳华大基因公司完成,测序结果使用Chromas、DNAStar、VectorNT1、Suite8等软件进行查看及序列校正拼接,借助NCBI BLAST 程序(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi)与GenBank数据库比对分析,明确基因亚型、有无突变、突变位点及由此导致的氨基酸改变。

1.4 统计学处理 数据统计分析与图表制作使用Microsoft Excel2007对试验数据进行统计和图表制作。

2 结 果

2.1 PA 完全耐药株的出现 在第9次诱变转种后出现A9-3、A9-9 2株完全耐药株。

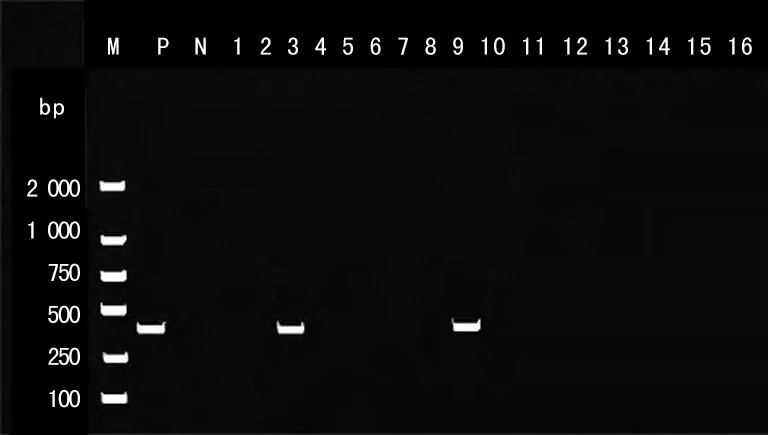

图1 耐药株质粒DNA 电泳图

2.2 耐药菌株提取质粒的电泳 见图1。

2.3 耐药株质粒测序及比对 测序结果与Genbank数据库比对分析,耐药株质粒基因为qnrS,见图2(见《国际检验医学杂志》网站主页“论文附件”)。

3 讨 论

与PA 耐药机制有 关 的 因 素[5-6]主 要 有(1)细 菌 产 生 抗 菌活性酶,如β-内酰胺酶、氨基糖苷钝化酶等;(2)细菌改变抗菌药物作用的靶位,如青霉素结合蛋白(PBPs)、DNA 旋转酶等结构发生改变,从而逃避抗菌药物的抗菌作用;(3)外膜通透性降低;(4)生物膜形成;(5)主动泵出系统。质粒是宿主细胞核质中存在的双链DNA。喹诺酮类药物作用于细菌的靶酶为革兰阴性菌的DNA 旋转酶及革兰阳性菌拓扑异构酶。PA 属于革兰阴性菌,其产生耐喹诺酮药物主要是由于DNA 酶结构改变,而质粒的变异是导致DNA 酶改变的主要因素之一。本课题证明PA 在喹诺酮抑菌圈外(低于有效抑菌浓度)连续进行9次转种诱变,细菌有耐药质粒检出,细菌已获得耐药性突变。与同一城市不同城区的PA 耐药性略有不同,深圳市南山区PA 2011~2012年耐药基因共检测出11种[7]。ICU 患者及烧伤患者PA 耐药率远高于其他患者[8],耐药感染致死率明显高于其他细菌,对PA 不规范用药导致耐药应引起足够重视。蒋岗等[9]对广州地区PA 常见8种耐药基因进行分析,发现耐药率均大于10%。吴俊等[10]研究广州一家三甲医院PA 耐药机制时检查出大型质粒介导PA 菌株产金属β-内酰胺酶基因,感染患者病死率高达71%。PA 是容易获得耐药质粒的一类条件致病菌,在ICU 及烧伤科感染率高,致死率高,连续低浓度用药细菌细菌容易突变获得耐药性,使用PA 敏感的抗菌药物一定要定时监测血药浓度并注意几种敏感药物要交替使用。

[1]黄燕新,姜朝新,王陈龙,等.464株铜绿假单胞菌的耐药性分析及治疗[J].国际检验医学杂志,2013,34(6):752-754.

[2]李智山,邓三季.老年患者下呼吸道医院感染病原菌分布及体外耐药监测[J].中华医院感染学杂志,2004,14(4):102-104.

[3]张华.医院获得性患者铜绿假单胞菌感染分布及药敏试验情况[J].国际检验医学杂志,2014(23):3230-3231.

[4]倪语星.现代病原学检验与临床实践[M].上海:上海科学技术文献出版社,1999:23-29.

[5]孙光明.整合子介导铜绿假单胞菌获得性耐药机制的研究[D].镇江:江苏大学,2013.

[6]张国栋,王莹,朱红胜.临床分离的美罗培南和环丙沙星共同耐药的铜绿假单胞菌耐药机制的研究[J].检验医学,2014,06(6):646-650.

[7]袁梦,袁月明,陈宏彬,等.铜绿假单胞菌抗生素耐药性及耐药相关基因检测[J].中国微生态学杂志,2014,26(10):1140-1145.

[8]胥学冰,史昌乾,张博,等.烧伤后常见感染途径及其病原菌分布和耐药性分析[J].大连医科大学学报,2014,05(5):452-455.

[9]蒋岗,徐霖,关琳琳,等.铜绿假单胞菌中质粒介导喹诺酮类耐药基因的研究[J].热带医学杂志,2013,13(7):813-815.

[10]吴俊,赵子文,陈惠玲,等.大型质粒介导泛耐药铜绿假单胞菌耐药机制及防治对策[J].中华医院感染学杂志,2013,23(7):1487-1489.