美国的选择

去年以来,美国国内因为密苏里小镇福格斯警察枪杀非裔青年引起大规模抗议浪潮,从西雅图、芝加哥、波士顿、洛杉矶、奥克兰、华盛顿DC到全美最大城市纽约,愤怒的民众走上街头表达强烈不满。一名示威的妇女说:“美国制度再次辜负了我们。我们需要共同努力,纠正让这种事件发生的制度。”随后纽约前后有三名警察遭到非裔枪手报复谋杀,巴尔地摩抗议非裔青年拘留所死亡的事件再次引发了大规模骚乱。联想到今年国际上巴黎《理查》杂志社遭恐怖袭击十二人身亡,愤怒的人们对法国的清真寺实施报复行动,因为宗教歧见报复无休无止。在这个特殊历史时期,如何改变美国体制弊端的理念足以引起美国社会广泛关注。

1.马丁·路德金非暴力抗争仍有强大生命力

今年恰逢1965年4月年马丁·路德·金带领非裔为争取选举权举行的史上闻名的塞尔玛游行五十周年。当年非裔美国人的处境远比现在艰难:黑人被贬称Negro(黑鬼),他们从公车不让座被判刑,到动辄遭到枪杀。60年代开始,曾组织过著名的蒙哥马利市罢坐车运动的马丁·路德·金,号召全市黑人对公共法进行抵制,迫使法院取消地方公共运输工具上的座位隔离。1963年他在首都华盛顿组织了一场争取黑人权益的游行,随后在阿拉巴马城市塞尔玛和首府蒙哥马利之间举行了三次声势浩大的抗议声讨。时任总统林登·强森(Lyndon B Johnson),开始是一个种族主义者,后来出于政治原因和看到了自己的内心,最终与马丁·路德·金站在一起,反对种族隔离。阿拉巴马州长乔治·华莱士,这个极具争议的地方官员,曾提出过对黑人“现在隔离!明天隔离!永远隔离!”的著名口号,成为对立面的代表。马丁·路德·金领导的这些运动直接推动了1965年《投票权利法案》的通过,让黑人的选举和被选举权利得到保障。然而,在黑人争取民权的过程中,绝非像历史书籍那样一翻而过般简单,而是充满了艰难险境。

马丁·路德·金坚决支持非暴力的直接行动,这一思想直接继承了印度甘地的非暴力不合作思想,即既不与当局(包括某些法律)合作,又采取和平的反抗手段。他的非暴力思想根植于基督教,以圣经为指导。他在极具震撼力的演说中不断强调,民众要用爱的力量去对待恨:“我们的目标,绝不是要去击败或羞辱白人,相反,我们要去赢取他们的友谊和谅解。冤冤相报的暴力不能解决问题,我们要以和平对待暴力。记得主耶稣说过:‘凡动刀的,必死在刀下,无论白人怎样对待我们,我们要爱他们,如同兄弟。耶稣不是说过,‘要爱你们的仇敌,为那逼迫你们的人祷告吗?我们要以恩报怨,以爱报恨……。”

“我们绝不能为了满足对自由的渴望,就啜饮敌意和仇恨的糖浆。我们必须永远站在自尊和教规的最高水准上继续我们的抗争。我们必须不断地升华,用精神的力量来迎接暴力的狂风怒浪。”

马丁·路德·金是这样说的,也是这样做的。他从来没有诅咒过白人,也没有采用过暴力。因此,这场运动注定成为一场伟大的运动。

不具有基督教理念的人,会把马丁的话当作痴人说梦。他们会认为,运动应该是一场革命,是正义对邪恶,是一个阶级对另一个阶级的不可调和的反抗。面对州长华莱士的暴力压制、面对血腥的后果,身边有人也力主以暴制暴,马丁·路德·金面临举大的压力。他本人遭到多次侮辱甚至殴打,但是他相信非暴力的力量,相信宽恕的强大,力排众议,主张实行不流血的抗争。“我们要做的不是以恶的德性来对抗恶的法律,而是以一个好公民的美德,支撑我们面对一个不义的法律,甚至面对一个腐败的城邦。”马丁·路德·金即以如此法治的精神,雄辩的言辞,为民权运动的正当性,做了充分而合理的辩护。其思想深度和人格魅力都令人不可抗拒。所有这些努力,最终促使参、众两院通过了《民权法案》。因此,民权运动的胜利,也是民主制度的胜利、法治的胜利。而在这一过程中,塞尔玛游行的每一个参与者都值得被纪录和歌颂。

马丁非暴力的主张遭到内部人强烈反对,但是却得到全美更多人的响应,包括许许多多的白人,他们志愿加入到和平抗争的游行队伍之中。

非暴力是强大的力量,如同沉默是最高昂的声音一样。以暴制暴的结果只会是冤冤相报,暴力横行将世代相传无休无止。就在巴黎《查理》杂志社遭到血洗后重新复刊之际,编辑之一 Rhazoui表示:“我们憎恶的是邪恶的理念,而不是那些具体执行恶行者,对个人要宽恕。如果有可能和这两位枪杀我们同事的恐怖分子坐下来喝咖啡,然后问他们为什么你们要这样做,我会这样的”。这让人想到《圣经》中讲到的:“原谅他们吧,他们所做的事情,他们并不知道。”这是一种十分伟大的胸襟。心怀仇恨的人只会被心中仇恨的怒火烧成灰烬,与恶者同归于尽。只有胸襟伟大的人才能做到宽恕和原谅。

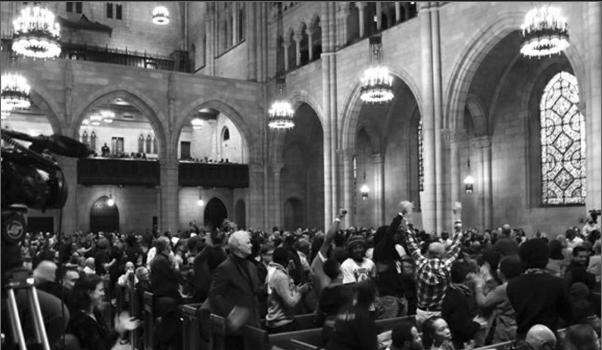

2.美共:只有革命才能改变制度

2014年11月15日,在纽约著名的Riverside大教堂,我听到了美国共产党发出的革命呼唤。美国革命共产党主席鲍勃·艾沃肯(Bob Avakian)继续号召民众起来举行更大规模的抗议活动,直到以革命的方式改变美国的制度。人们没有忘记,也就是在这座教堂里,1967年马丁·路德金曾发表了著名的演讲《打破沉寂的时刻》(A Time to Break Silence)。在演讲中金博士公开指责美国政府涉足越南战争,从而在全美掀起反对美国参战的抗议浪潮。近半个世纪之后,美国革命共产党主席鲍勃·艾沃肯与非裔宗教领袖、学者康奈尔·韦斯特(Cornel West)又在这里举行了一次历史性的对话。美国革命共产党主席鲍勃·艾沃肯1943年出生,华盛顿人、是一位无神论者,崇尚马克思主义的职业革命者。他在二十世纪六十及七十年代参加左翼活动以及言论自由运动(Free Speech Movement),是黑豹党成员。自1975年起开始领导美国革命共产党。至今,该党的指导思想一直没有发生根本变化,仍然主张在美国发动由工人阶级领导的暴力革命来使美国走上社会主义道路。近年来,“美革共”的党员有所增加,在20来个城市设有支部。该党自建立后,总部一直设在芝加哥。参加这次在纽约举行的历史性对话活动的有近两千人,分别来自全美各地的芝加哥、华盛顿DC、波士顿、亚特兰大、洛杉矶、克利佛兰、底特律、夏威夷,以及来自工人运动的发源地——伦敦。他们中间许多人均是社会下层的工人和服务人员、也有部分移民以及学生。来自警察枪杀非裔青年麦克·布朗(Michael Brown)家乡密苏里州佛格森镇的受害者家庭和65名支持者受到特别欢迎。

组织者说:这次对话是在历史上一个“黑暗”时期举行的。全球范围内穷人日益贫困,暴力不断、战火蔓延,麦克·布朗(Michael Brown)一案和死在纽约警察拘留所的艾瑞克·卡勒(Eric Garner)一案,均是警察滥用权力的典型案例。开展革命和借助宗教推动社会变革的理念都受到前所未有的挑战。尤其是宗教,影响着世界上千千万万人们的生活。人们的信仰决定人们的行为。宗教的地位,宗教在反对暴力、声张正义的过程中扮演什么角色?宗教的出路在哪里?人们寄希望于在黑暗世界中找到一条光明的道路,希望倾听两种互为极端的声音。这次演讲活动也得到普利策奖获得者、诗人Nobel Laureate, 和格莱美音乐奖获得者Black theologians的支持。

美国革命共产党主席鲍勃·艾沃肯多年前从公共讲坛上消失后再未有公开演讲,这是自那以后第一次重新上台。在两个半小时的演讲中,鲍勃·艾沃肯首先开宗明义:我们希望生活在一个什么样的世界和成为一个什么样的人?然后,他引经据典对基督教奉为圣明的《圣经》中的观点,逐一进行了批判。他说:《圣经》中充满了对女性的歧视、对异教和同性恋的不容忍、充满了对不服从教义者的恐吓,和宗教极端主义的理念如出一辙,这种单靠施压、恐吓、威胁的方式对待不同理念的人是没有前途的。因此他提出:“我们完全可以不依赖上帝而成为一个优秀的人”。

他说:今天的世界充满了杀戮:以色列对巴勒斯坦人、在伊拉克阿富汗每天都有死亡发生、非洲的杀戮、中东宗教之间的冲突、佛教和穆斯林的冲突。在人类经历了屠杀600万犹太人之后,我们看到的不是停止屠杀,而是实施报复,杀戮更多的人。鲍勃·艾沃肯提醒人们注意在宗教名义下的疯狂。他说:《圣经》说的事情无法证实,只是让人们盲目建立信念:上帝你信则有,不信则无,但信是先决条件。

鲍勃·艾沃肯坚信只有革命,才能带来改变。他呼吁人们去改变美国政府和体制。他批评那种现有体制无法改变的论点。“你听到很多时候人们认为无法改变,所以人们不去改变,如果人们认为无法改变,那么没有任何东西可以改变,所以我们就会继续困惑在这个体制中。”

如何改变?鲍勃·艾沃肯用了很长时间谈到方式方法。“我们进行斗争需要科学的方法,通过调查和认清现实、找出适合现实的模式,然后不断积累数据,并提供越来越多的证据来实施变革。这就是科学”。他比较自己和中国共产党领导人毛泽东和中华人民共和国的革命——他称为 “20世纪最伟大的革命”的相似之处,尽管他认为现在虽然还打着共产主义的旗号的中国共产党已经走上了不同的道路。

鲍勃·艾沃肯最后说,他正在寻找一个彼此看法不同,但是可以在一个共同的目标下一起努力的世界。

同鲍勃·艾沃肯类似,康奈尔·韦斯特强调要改变美国政府。“如果不对资本主义进行严肃、严谨的分析,美国社会将不会出现根本改变。

他在开始演讲前首先设问四个问题:在当前的社会现实面前:尊严如何面对压迫?诚信如何面对欺骗?高尚如何面对侮辱?美德如何面对野蛮?他在演讲中逐一回答了这些问题。他回答每个问题的要点是一样的,即把“极大的爱的给予每一个常人,给予一个懦弱的地球。”他指出,“从历史上看,黑人的愤怒已经威胁到现行制度”并预测说:“当黑人醒来时,也就是所有人醒来之时!”“我们需要让人们相信不是他们自己而是制度造成了社会的紊乱”。韦斯特说,没有人应该被永久困在自己的社会环境中。

这位前哈佛大学和普林斯顿大学教授,自称是“非马克思主义的共产主义者”、激进的基督徒,强烈反对资本主义、反对种族主义和帝国主义者。他是一个活动家和哲学家,经常在很多问题上如对非裔美国人大规模监禁、伊拉克战争、以色列和巴勒斯坦的冲突和警察的暴行等发表尖锐的评论,目前他是纽约市联合神学院(Union Theological Seminary)哲学和基督教实践专业教授。韦斯特以维权行动出名。他最近还在密苏里州佛格森参加抗议白人警官打死18岁的非裔麦克·布朗的游行中被警察逮捕。

韦斯特挑战不能接受不同理念的人们,而艾沃肯为结束人类面临的困境社会弊端提供了解决问题的框架。两人都认为宗教对“人性解放”所能起到的作用有限,但是这场对话给人们以不同的方法来努力应对和解决社会面临的复杂问题,并他们激励他们参与必要的变革提出思考。 “我认为我们此刻生活在一个人们在政治上极为短视国家中,我们面临全球性不平等、气候变化等深层问题。我们不能正视全球性的贫困和被人们忽视的这些严重问题”。韦斯特说。

最终,双方强调采取行动的必要性。“现在,我们需要废除这个制度,废除制度出现的机会不会总有,总是很少。”艾沃肯说。

面对强大的现行资本主义制度,有听众听完演讲仍旧感到困惑,还是希望找到如何才能改变现行制度的具体答案。他们提出是充分运用手中的选举权还是放弃这个权力的问题:“如果参选,没有可以代表自己利益的候选人时我们选谁?如果不参选就意味着我们放弃自己的权力。”艾沃肯回答说:“只能在体制外推动变革”,他鼓励更多的人走上街头抗议,革命是他的一贯选项。

3.中国学者对革命的反思

我由此联想到中国学者李泽厚、刘再复撰写的《告别革命》一书中提出的“告别革命”的理念。这本世纪末1995年出版的书,正好是对20世纪的一个总体回顾。

他们主张重新反思中国近代历史上的革命。他们认为:“革命”可说是二十世纪中国历史的主题。中国经历了一九一一年辛亥革命、一九二七年“大革命”、一九四九年革命、一九六六年“文化大革命”,一系列政治、社会、文化各方面的巨大革命。其中,一九四九年革命所造成的影响最为巨大。革命成了不可亵渎的神圣观念。 “革命也确实带来许多好东西,例如发生过革命的地方,平等、集体、社会正义等观念都比没有革过命的地方强烈得多。这便是革命的好遗产,可以继承和发扬”(李泽厚、刘再复:《告别革命》香港天地图书有限出版社)。但是这些革命是否必要或必然?革命的代价太大了。有大量资料证明,辛亥革命后的中国,并没有加速现代化,而是相反。李泽厚认为:革命还是改良,关键还是看“度”。如何使之与理性平衡。中国传统的中庸之道讲“过犹不及”,过去只讲“质”和“量”,其实“度”是人类主体性的一个概念。“革命其实不易,而改良则的确更难。它比革命更麻烦,更为复杂,更为琐细,更为缓慢,更为捉襟见肘,更为令人生气。因为它需要更多的意志、更多的知识、经验和学问、信念、耐心、毅力,需要更为细致、繁琐、枯燥、繁复的与憎恶的人对话、调停、协商、和解、妥协、合作的工夫和功夫”。(《告别革命》)

在聆听了美共主席“呼唤革命”的演讲后,美共成员简拉森·布朗邀请我参加讨论。我表达了不能再有革命的理由:就中国人而言,他们已经受够了革命之苦,希望能够过上和平安宁的日子。但是这位简拉森·布朗先生不以为然。他驳斥了我的观点:“你说当年‘文革你们下乡很苦,难道中国农民天生就该生活在底层?”同时坚持认为不革命不能解决美国的问题,但他强调这种革命的形式可能会改变。我从他的谈话中,似乎听到了一点改良的声音。

(汤伟,旅美学者,现居美国纽约。)