清末鲁商沉浮录

江寒秋

编者按

由商业之兴衰而察一国家、一民族之兴衰,这是商业史之所以能够借古知今的重要原因。

经济基础决定上层建筑,商业文明指明时代风向。重新检索那些在过去一百年乃至两千多年中发生的商业故事,我们能够发现那些隐藏在时代进程中的商业密码:它们起初或者只是一个很小的团体,或者只是一个艰难而又细微的萌芽,但它们成长起来,最终形成了一股改变世界的力量。

一切商业史都是当代史,一个文明的商业属性决定了它们的路径选择。因此,从本期开始,《齐鲁周刊》开设“商业史”栏目,通过商业触摸一个时代的体温,重新梳理、书写那些时代进程中重大的商业事件与商业领袖,以此烛照我们的文明历程。

如果要为鲁商寻找历史上的源流,春秋时期的管仲、范蠡、子贡无疑是鲁商的开派宗师。当然,必须承认的是,这些远古时期的商业人物,更多遵循的是基于农耕文明的交易法则,其香火意义要大于商业意义。

一个商帮要真正的崛起并形成自己的商业版图、商业文明,必须要灌注进资本主义的血液。从这个意义上讲,晚清末年的经济生态、政治生态促进了中国第一批近现代意义上的商人、企业诞生。鲁商真正形成具有鲜明特色的商业群体,也就是从这时开始的。

被开埠改变的山东商业地理

开埠是鲁商群体得以大发展的一大标志性事件。对山东而言,开埠有两种形式,一种是被迫开埠,比如烟台、青岛。一种是自发开埠,比如济南、潍县、周村。

对一个以农耕和作坊式生产为主的国家而言,开埠固然在一定程度上侵蚀了原有的民族工商业,但也带来了一种全新的商业文明,从一定程度上催生了近代商业群体的诞生。

以烟台为例,开埠以后,道光年末,烟台商号已达千余家,来往商帮有广帮、潮帮、建帮、宁波帮、关里帮、锦帮等。在总体上则是以山东商人为多,最具实力者当属海产品、煤炭、米谷、杂货及铜铁铺等行业,涌现出了大成栈、西公顺、永来顺、广和成、隆裕、同源、双顺泰等商号,有的还在日本、朝鲜、海参崴设有分号或代理店。

当然,烟台工商业最著名的要算是由张弼士所创立的张裕葡萄酿酒有限公司,此外,由民族企业家李东山所创建的宝时造钟厂也名噪一时,烟台制造的概念从这时开始确立。

青岛商业贸易大都操于洋商之手,以日商为甚,本土商人大多为小本经营,且以土产类居多,其次为日用、饮食、服用各类。彼时,在青岛著名的民族企业大多是由烟台人所开设,掖县人(也就是现在的山东莱州)刘子山在青岛工商界有着相当分量的话语权,他是彼时的青岛首富。

1904年,济南、潍县、周村开埠,在很大程度上促进了这些地方工商业发展。济南报纸、商会、钱店等相继创立,工业方面主要有火柴、棉布、制粉、豆油。

第一次世界大战后,由于周村、潍县历经战乱,元气未得到恢复,各种商业汇集到济南,加上济南交通发达,不少有志之士亦来此致力于发展工商业。比如从桓台走出的苗海南家族、张东木家族,他们代表了了彼时济南民族工业的高度。

潍县开埠以后,以棉纱业、冶铁业、杂货业、印刷业、色纸业、制帽业等为主的工业得到发展,典当、银行、布匹、运输等服务业逐渐兴起。

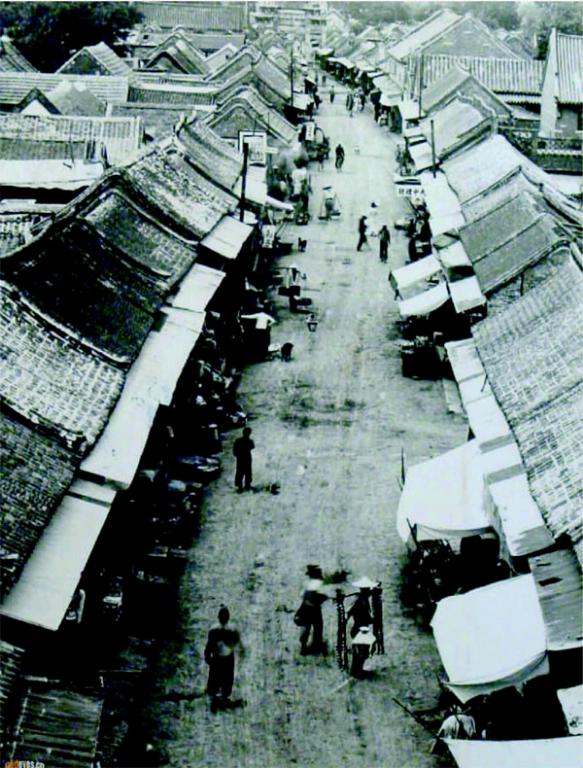

自清光绪三十年,周村开辟为商埠,当时商务之盛,超过济南、潍县而为全省之冠。民国六年,周村商埠走向衰落,遂为济南西关商埠所压倒。应当说,周村是近代鲁商的重要发源地之一。周村商人在山东帮商人中占有重要地位,尤其是在织布业、金融业、蚕丝业三个领域更是举足轻重。

到清末,周村市场和商人资本已发展到很大规模,商业范围南至徐州、蚌埠,北抵河北宁津、张家口。

民国成立后,周村商业资本继续扩大,不仅涌现出像谦祥益、瑞林祥等大商号,且开始兴办工厂,同时,周村商人开始向济南、青岛等开埠城市转移。

特别值得一提的是,近代周村产生了像“祥”字号的众多著名商号。作为周村鲁商的象征,祥字号由孟子后裔孟洛川所创。据不完全统计,从清初到解放前,孟氏商业家族在周村发展工商业后,通过不断积累,后来发展到济南、北京、天津、哈尔滨、武汉、上海、杭州等地,开办了以祥字号为主的工商企业达106家以上。

鲁商的省外拓展:下江南与闯关东

山东自古地狭人多,故不少人到外地经商。近代以来,鲁商外向经商的范围大致有三大地区,分别是京津、长三角以及东北地区。

北京主要由孟氏“祥”字号所控制,粮食、饭庄等行业中也有不少山东人。其中,海阳人在京经商者颇多,而北京水业多为荣成人持守,掖县商人在北京的经营主要从事猪肉屠行及皮行,粮行也有十几家。

老北京的许多行业公会和商会,在相当长的一段时间里控制在山东人手里,由于地位特殊,他们有举足轻重的作用,几乎掌握了当时北京的经济命脉。

旧京城有名的“粮老虎”王振廷,不仅自家有粮栈、粮库、粮店,而且还有面粉加工厂。由于粮食业由山东人“独家经营”,粮价自然也掌握在他们手中。鲁籍粮商最强大时,清朝政府的户部粮仓也要靠他们,否则难以向旗人发放禄米。

在京鲁商的另一重要领域是餐饮业,梁实秋的《雅舍谈吃》中多次提起的致美斋、东兴楼皆是烟台人所开设。“东兴楼是数一数二的大馆子,做的是山东菜。山东菜大致分为两帮,一是烟台帮,二是济南帮,菜数作风不同。丰泽园、明湖春等比较后起,属于济南帮。东兴楼是属于烟台帮。”

长三角地区,鲁商主要集中的区域是上海、南京、安徽、汉口等地。上海的各地商贾应算宁波帮最为突出,被称为巨擘。不过,山东商帮在沪势力也不可小视,不仅“祥”字号在此开有分号,胶东很多商船也出没于上海。

在沪鲁商还共同组建了山东会馆,该会馆不仅涵盖祥字号、六吉,还将各商号归类为关税帮、公估帮等。值得一提的是,山东会馆还拟定了《山东至道堂规章五十则》,其中讲道:“各鲁商皆热忱协力,足以为齐鲁生色矣”。

从某种意义上说,近代东北工商业的建立,其主要推动力量便是鲁商。早在清朝中晚期,山东人就开始闯关东,成为开发东北的主力。

经过近百年的经营,清末鲁商成为东北商业的主导。最早在辽宁营口开设商号的是山东商人开创的西义顺,从事大豆输出业。当时的营口,山东商人还成立了商会性质的“公议会”,它实际控制着营口的工商业。

对于山东商人在东北的发展,日本人稻叶君山所写的《清朝全史》指出:东北实权全掌握在山东人之手,经济上之势力足以凌驾一切,这主要是因为山东人社会团结力最强,守秩序条理,又能因地制宜,尤其精于实业技能。

此外,近代鲁商还在海外市场进行开拓。山东商人遍布俄罗斯、朝鲜、日本等地。拿当时的侨民来说,俄罗斯有华侨35万人,十之七八为山东籍。朝鲜有华侨2万3千余人,其中鲁商约万人。

鲁商帮派考

与晋商、徽商到19世纪末走向衰落不同,山东商人则从19世纪末开始势力相对提升。其次,在全国各地建立了众多会馆。为了在外地相互扶持,以群体的形式进行经济事务交涉,维护商业秩序和权利,齐鲁商人在国内不少地方纷纷建立山东会馆。主要有:营口、奉天、哈尔滨、天津、芜湖、上海等地的山东会馆,江苏吴江盛泽镇的济东会馆,上海虹口的齐鲁会馆,天津北门的济宁会馆,武汉戏子街的齐鲁公所等,一共大约有20多座。

鲁商还成立了各种商会组织。济南、青岛、烟台、周村、临清、黄县等地均成立了商会,青岛、烟台还成立了商务总会,有会员200名,在济南成立了山东商务总会。

商会的兴起,代表了民族企业家们开始认识到自己的能量以及使命。他们认为“四百兆富强基础,中原元气在商情”,要“商量二十纪权宜,与欧美争一点雄心”,以组织者和领导者的姿态“登高一呼,召唤四百兆同胞共兴商战”。这种宏大的气魄是过去从未有过的,他们承担了在实体经济上救亡与启蒙的双重使命。

由于地缘因素以及经济生态的不同,清末的鲁商群体还可以继续细分下去。比如,在济南的鲁商商帮由周村帮、潍县帮、即墨帮和青岛帮组成,市场最活跃者当属即墨帮。

青岛商帮除有广东帮、三江帮等外,还有山东帮,山东帮又分为沙河帮、即墨帮、潍县帮、掖县帮、黄县帮、胶州帮、昌邑帮、章丘帮、烟台帮、平度帮和威海帮,各种商帮多则三四十家,少则七八家。青岛、烟台等地还成立了商业方面的同业公会。

商帮的兴起,推生了一大批著名的企业家。这类商人一种是官商一体者,也就是“仕商”,如济宁驰名鲁、苏、豫、皖的玉堂酱园孙家,从4000两银子的资本起步,经过百年发展为10万两银子的资本,雇工达四五百名,其酱菜、酒、油、醋等驰名省内外,其东家孙玉堂曾任嘉庆年间两广及黔滇、浙江等省巡抚,两湖、两江总督,体仁阁大学士。其长子孙善宝曾任江苏巡抚,三子孙瑞珍官至户部尚书。同时孙家在家乡有3万余亩土地。

另一个从商更有名的,是号称“丁百万”的黄县丁家,丁家先后有27人次考中举人、进士,五品官衔以上者148人,其当铺、钱庄遍及11个省,相传资产达5400万两白银,号称清末山东首富。

还有一种商人则保持了农耕文明的某种特质,他们是商人,也是大地主。比如章丘县的孟家,其代表人物是孟洛川。孟家所经营的“八大祥”商业,遍布国内许多城市(“瑞蚨祥”即其中之一),分号达28家,从业人员2800人,清末就有“山东袁紫兰、山西康百万,两个财神爷,比不上一个孟洛川”之说。