域外传真

域外传真

展览:此处及彼处

作品:绘制旅程行计划,影像装置,2008—2011,布什哈·哈利利

地点:纽约 新当代艺术博物馆

虽然展览“此处及彼处”有几个并非紧密相关的主题,但首当其冲地产生影响的是其中个人风格极强的作品,其中最引人注目的是以影像为基础的作品。在这一展览上最能聚焦视线的莫过于布什哈·哈利利的《绘制旅程行计划》了,该作品着力于地域文化的主题,通过九块投影屏,让被采访者诉说他们在国家之间——或更具体地说,在约旦河西岸地区与以色列——的迁徙,并在地图上标画其迁徙路线。

——大卫·马库斯

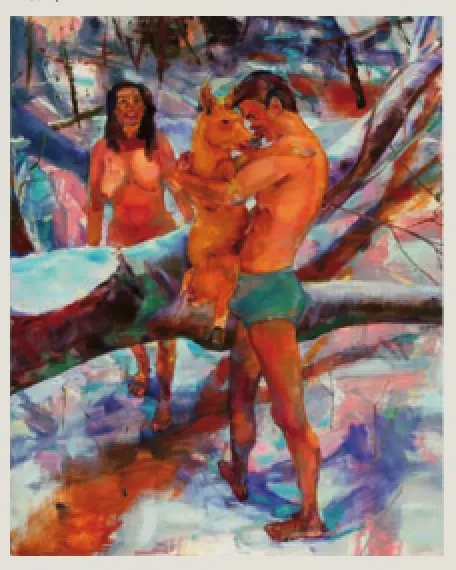

艺术家:安吉拉·迪弗雷纳

作品:母亲、儿子和小马驹,布面油画,152.4cm×121.92cm,2014

地点:纽约 莫亚娜·罗画廊

历史与文学典故充满了野性的画面,迪弗雷纳的最新展览“让我们在一起”令人激动地证明了艺术家值得如此骄傲。

通过嫁接电影史和欧洲古典绘画,迪弗雷纳的早期作品展现了一种随意的平衡感。在新作品中,艺术家欢愉地更换了她标记、创作、完善作品中迷人世界的方式。动物、半兽人、性感的母亲、迷惑的父亲、天真的少女、俊俏的少年,自然地出现在画家寓意满满的画面中。作品中的角色古时与当代并存,变化多端,正如讽世画中的神话和历史人物那般多样繁复。

——凯莉·莫亚

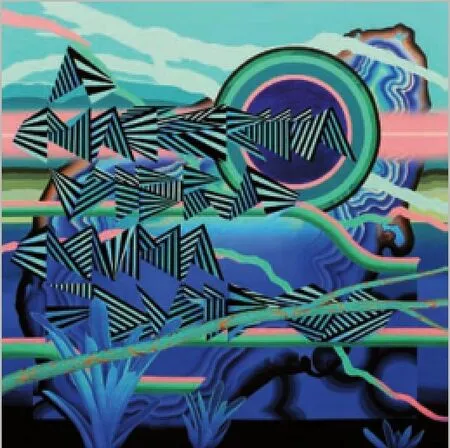

艺术家:布鲁诺·诺韦利

作品:A Matéria Vibra Numa Fluidez Radiante,布面丙烯,175.90cm×175.90cm,2014

地点:丹佛 大卫·B.史密斯画廊

鲜艳的植物、尖锐的几何图形在布鲁诺·诺韦利的个展“Materia Radiante”中融合。诺韦利工作生活于圣保罗,几年前,他在这里接受了免费的自学大学教育,各种学科之间的积极交流及学习让不同领域的艺术家共同进步。诺韦利在这里获得了表现奇异生物和梦幻风景的兴趣,他用华美的色彩和图案化的笔触去构建、呈现这些元素。在作品中他采用了柏格森派的本体论模型和他祖国巴西葱翠的热带雨林去检验自然与语言之间的边界及共性。

——本·吉莱斯皮

艺术家:珍妮·霍泽尔

作品:CONCLUSION,布面油画,259.08cm×182.88cm,2014

地点:纽约 希姆&雷德画廊

珍妮·霍泽尔曾用LED装置制作大尺寸丝网印刷,这些现成品让人忆起俄国至上主义的作品。在这次手绘油画展中,霍泽尔用微妙而令人愉悦的视觉效果将手工制品与抽象画之间的关系推进得更加深远。

《CONCLUSION》(意为“结论”)这件作品呈现了一种安静的低语,在“SECRET/NOFORN”(意为“机密/禁止在境外传播”)这两个词语之下的黑色区域——黑色的虚空——悬停于激烈的白色笔触之中。在20世纪70年代形成独立的表现语言风格之前,霍泽尔在学院时曾使用过抽象绘画风格。如今她又重访抽象表现领域,将莱因哈特的硬边形式和德库宁或克莱恩的笔触结合在一起,却是为了隐藏表现。

——希拉里·M.希茨

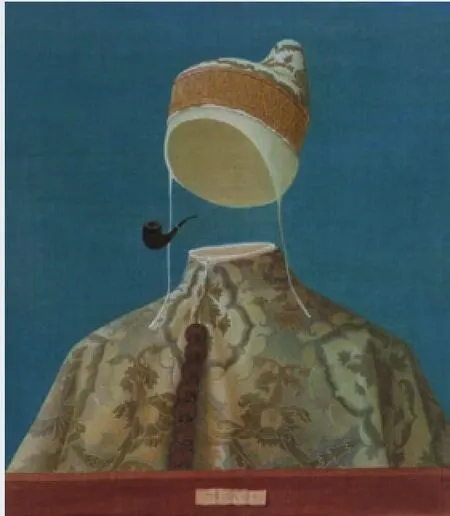

艺术家:吉姆·肖

作品:莱茵河黄金的诅咒,布面丙烯,

三联,每联243.38cm×121.92cm,2014

地点:纽约 麦德龙图像中心

流行及先锋文化的收藏者吉姆·肖的风格及图像抽取自他从跳蚤市场收来的数量庞大的漫画书、宗教小手册、医学教科书、相簿、草根绘画。他像艺术史家对待提香和乔尔乔涅的作品那样严肃对待这些漫画书上的图像和医学插图,并将他们作为独立的作品展出。从这些文化残片中,肖发展出自己的图像词汇。

肖最近的作品让人回忆起20世纪70年代唱片封面的超现实主义的空幻图像。很容易让人将其想象为舞台布景的一部分或歌剧的唱片封面。他的某些作品受到瓦格纳的歌剧的影响,充满了神话、虚构及宗教感。巨幅作品《莱茵河黄金的诅咒》便引用了瓦格纳歌剧《尼伯龙根的指环》的内容。

——安东尼娅·波科克

艺术家:詹妮弗·韦恩·里夫斯

作品:钓星星,板上丙烯、拼贴,

60.96cm×91.44cm,2014

地点:纽约 布拉万·李画廊

詹妮弗·韦恩·里夫斯晚年的作品愈发“粗暴”:将小碎砖塞入线圈和椎体中,再将其划破、摁扁,涂抹于各种载体之上,包括木头、纤维板、纸张(但惟独不用画布),再在画面上添加使用纽扣、电线、玻璃珠及各种难以辨认的材料。此次采用了最新图像与对象——包括一些1997年她第一次赢得认可时的图像——的作品充分地展现了她将普通材料中的复杂情感充分激发出来的能力。

——南希·普林森托

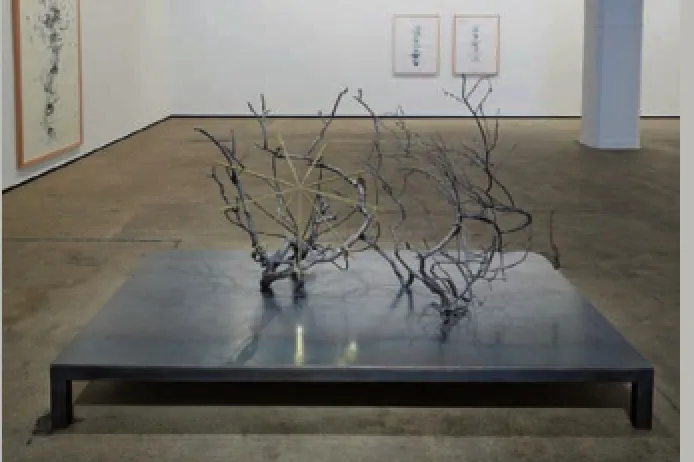

艺术家:瑞贝卡·霍恩

作品:一棵树的启示,青铜、钢、黄铜、电机装置,

145.10cm×229.87cm×150.18cm,2014

地点:纽约 肖恩·凯利画廊

瑞贝卡·霍恩的最新展览“龙骨之谕”展示了她的雕塑和大尺寸纸上绘画作品。展览呈现了与当下的新抽象艺术中的麻木、冰冷、理智完全不同的罕见诗意。艺术家聚焦于材料的情绪与精神气质,她的万物有灵论,令人忆起同为德国艺术家的约瑟夫·博伊斯。

——奥斯汀·康西丁

艺术家:尹锡南

作品:崔承喜,综合材料,尺寸可变,1966

尹锡南(生于1939年)是一位女性主义的先锋人物。她在光州双年展上展示了一件由照片拼贴而成的装置作品。这是一件创作于1996年的精致作品,作品与一位著名的朝鲜人物——舞蹈艺术家崔承喜(生于1911年)密切相关,该作品也被命名为“崔承喜”。崔承喜是一位享誉世界的舞者,20世纪60年代末期,由于特定的历史与政治环境,她消失在公共视野中,去向成谜。

艺术家:艾德·阿特金斯

作品:丝带,三频道高清视频,

约13分钟,2014

地点:伦敦 蛇形画廊

“一部特别复杂和恐怖的影片”,这是艾德·阿特金斯对他近日蛇形画廊展览的中心作品《丝带》的评语。通过分布在画廊不同区域的三个投影画面,刻意制造的黯淡、阴郁,这一影像呈现出深奥、晦涩之感,正如画家所言。同时在很多部分,轻率、忧郁、自觉神经质、缓滞等也存在。这是一部缺陷与其影响同样矛盾共存的作品。

《丝带》中展开了一系列光芒四射的画面、脱节的音乐和荒谬的对话。“戴夫”是该片反复出现的主角——一个裸体、刺青的虚构人物,他总以难以把握的意识流语言自言自语,大口灌酒,沉醉于表演流行民谣。他的语言穿梭于极端现代主义和商业俚语中,似乎全都是刺耳的捏造。似乎唱诗班的吟童忽而变成了顽童,他的呜咽某刻又变成了巴赫的叹咏调。

被评价为“部分音乐剧,部分恐怖片,部分是情景剧”,《丝带》也许可以视作后现代的典型文本,其中弥漫了典故和心酸的自我意识,通过隐喻及数码时代的技术屹立于其时代。但不得不提的是,作品中也有无可救药的混乱和缺陷,迷惑性地躲藏在精致熟练的数字技术之后,与作品的光芒并存。

——高居翰

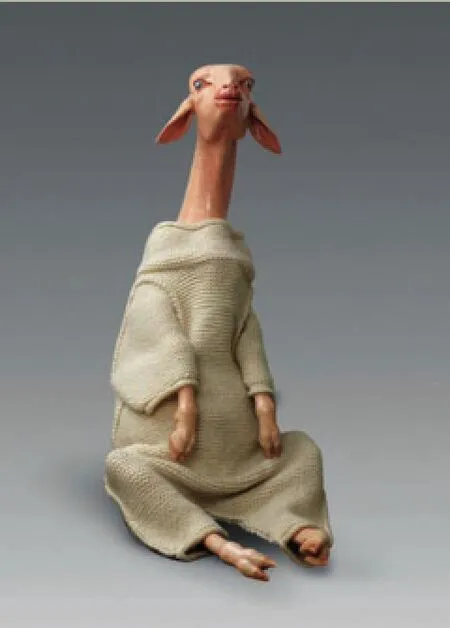

艺术家:法比恩·梅雷勒

作品:律法,树脂、油彩、毛圈布,2012

艺术家:瑞贝卡·贝尔摩尔

作品:姐妹,喷墨印刷幻灯片,213.36cm×365.76cm,2010

地点:多伦多 贾斯汀娜·M.波尼斯画廊

瑞贝卡·贝尔摩尔的《姐妹》中,有一位黑发着牛仔服的女性,她背对观众,张开双臂。一张摄影作品被截成了三联画的形式,呈现于这个名为“KWE”的展览上。起初她看起来像是得到了充分的授权,但接着,疑问袭来:她是否正被警察搜查?在展览的宣传页上,策展人旺达·纳尼布什写到,这位女士是一位原住民,而图像的模糊性正是贝尔摩尔作品的典型特点,作品中的内容看起来永远在沉着与被剥夺之间游移。

——米连娜·托米奇

艺术家:托尼·塔瑟

作品:日夜,综合材料,

182.88cm×137.16cm×17.78cm,2014

地点:芝加哥 格维·古普塔笈多画廊

一坨酱、一滩清洗剂、一团酸奶,将油彩和食品及其他消费产品的材料重塑成三维作品,再将产品的原包装瓶罐与原始材料联系在一起,覆盖于1米8高,1米4宽的木板上,就共同组成了托尼·塔萨特的复杂作品《婴儿肌》。将产品与产品包装共同纳入作品,这也是艺术家“溢画”系列作品使用的典型手法。

——凯尔·麦克米伦

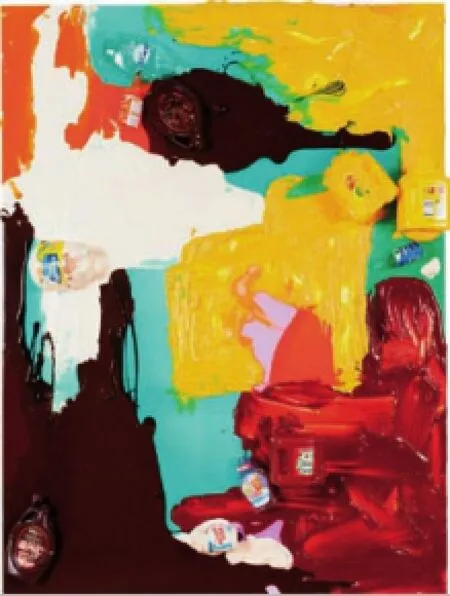

艺术家:迈克·鲍尔

作品:奶油之战——史努比,布面油画,223.52cm×322.58cm,2014

地点:纽约 丽莎·库利画廊

迈克·鲍尔在丽莎·库利画廊的第二次个展上的所有绘画都有着类似的组成:一个混杂的中心团块标记和象征物像扔向四周的手榴弹逐渐弥散。宽3米多的巨幅作品《奶油之战——史努比》显露出了一种当代史的绘画形式。米色的背景上拥塞了许多变形的肌体(大部分是些活跃过度的手指头)、浮动的几何板,幽灵似的星云正渗出水滴。观众也许能在其中找到一整条光谱(从森森的霓虹绿到饱和度极高的橙色到灰色和棕墨色),也能看到各种技法(从对大幅度动作到复杂纠结的细节描绘,从湿盖湿的厚涂法到清丽的薄涂法)。画中的肌体有时以超现实主义的华丽姿态粘连在一起,更多时候这些头、手、胯又各自游离、蜂拥、寄生在各种缝隙的边缘。

——贝基·布朗

艺术家:丹·奥托

作品:夜晚七点的游泳池,布面油画置于板上,17.78cm×17.78cm,2014

地点:波特兰 Fourteen30当代艺术馆

弗洛伊德认为梦里的特定景象,尤其是有着茂密树林的山,是女性生殖器官的表现;梦见在水里是出生的象征——从羊水中出生。气氛安详静谧的作品《夜晚七点的游泳池》也呈现了一种类似的联想。满月和星辰之下,一个纤细的人形在发光的游泳池中浮浮沉沉,参天的松柏环绕的泳池木甲板上,父母正分侧站立,背景上的空椅子暗示着家族谱系。两边的椅子是给祖父外祖父的,中间椅子前的桌子上摆着红色的水果或是花朵,健壮而又值得信赖的狗成为父母联姻的象征。困惑我们所有人的问题曾经是“我们从哪里来?”而我们的先妣都是谁,这个全球性的家族秘密形成了奥托引人入胜的绘画的潜在内容:这也是生活中挥之不去的迷。

——苏·泰勒

艺术家:托马斯·鲁夫

作品:phg.02_II,有色印刷,239.08cm×184.15cm,2014

地点:苏黎世 Mai36画廊

1958年出生于德国南部的托马斯·鲁夫长期以来被视作杜塞尔多夫摄影学派的关键人物。他在杜塞尔多夫艺术学院从学于伯恩·贝歇和希拉·贝歇夫妇门下,其后也任教于此。鲁夫通过不断的革新积累了声望,近年来也在持续探究数码图像制作和无摄影机式摄影能提供的实验性发展潜能。

这次展览上的新作品出自于“摄影”和“负片”两个系列,“摄影”系列的作品都是非常巨大的印刷作品,由六件约2.4米高、1.8米宽的作品组成。这些壮丽的作品图像神秘异常,也是鲁夫用他精心设计的加工方式所创。正如超现实主义艺术家曼·雷通过将物象放置在感光纸上并将材料曝光于日光下创作了单色摄影,鲁夫也将摄影重构成为彻底的数码技术。既不使用实体对象,也非光敏背景,他用新的程序替代了以往制作3D电影的动画软件,在这种数码环境中,通过大量的虚拟的光源、不同的强烈色彩的处理,形成了最终的画面效果。这种处理要求巨量的计算机运算能力,鲁夫在展厅中的摄影作品就使用了德国Jülich科研中心的超级计算机JUROPA。经过处理的画面已经看不出最初的物象,如在作品《phg.02_II》中,黄色、橙色、褐色、淡绿、灰色的折射和阴影清晰地共同构成了一个贯穿全幅的S形,颇有些未来主义的活力。

——奥伊弗

刘兰/供稿 王珏/译

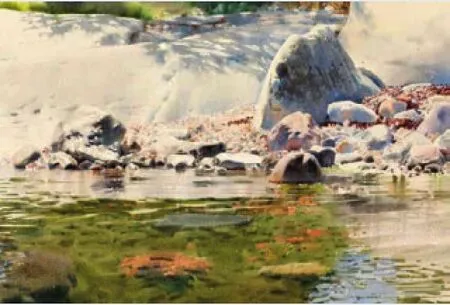

“水彩再现”当代国际水彩名家邀请展

展览时间:2015年3月3日—3月15日

展览地点:上海壹号美术馆

此次当代国际水彩名家邀请展,作品来自全球四大洲28个国家,59位水彩艺术家,是维也纳当代亚洲艺术交流中心创始人、国际当代艺术策展人罗光耀先生精心打造策划的“水彩再现”2015年中国巡展首展。为观众带来水彩艺术盛宴享受的同时,也带来全球28个国家不同文化背景、不同艺术表现理念和不同艺术审美的观点。以国际视野多元展现了当代水彩艺术的精华,为推动中国水彩画的进一步繁荣和发展,加深上海与国际水彩文化艺术的交流做出宝贵贡献。本次展出的作品形式多样,题材广泛和手法各异,体现了当代国际水彩语言表现最先锋、最前沿的一面。

图像研究室——水墨进程中的一种“显象逻辑”展览时间:2015年1月10日—3月15日

展览地点:北京正观美术馆

此次展览由王萌策划,力邀高茜、杭春晖、金沙、李戈晔、徐华翎、张见、郑庆余等23位在水墨领域探索的艺术家。展览希望成为一次“对话式”的研究,缕析中国绘画“显象史”,提出“意象视觉”“写实视觉”和“图像视觉”三种基本型的跨越古典、现代和当代的“象”之视觉生成机制,提供一个联通当代“发生现场”与历史“已有标样”的对话框架,将“展览”使用为一种“研究对话”的可能,与艺术家形成务实交谈,从中进入一个实质的讨论语境,让展览再次成为“文化发生”的行动,让美术馆的策展更具活性的“介入功能”和恰切的“激活效应”。开放地讨论问题,而不是以“图像”为旗帜拉出一个画派,是本次“研究室对话”的基本性质。对“图像”作为水墨进程中的绘画方式和“显象逻辑”,进行一次“呈象”动力系统的学术交谈。

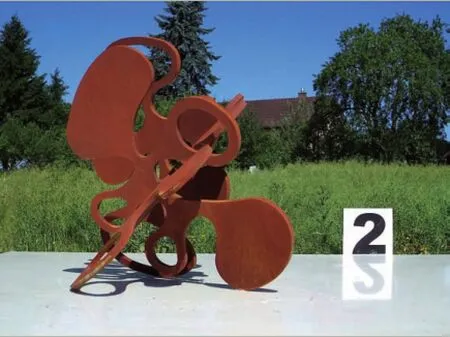

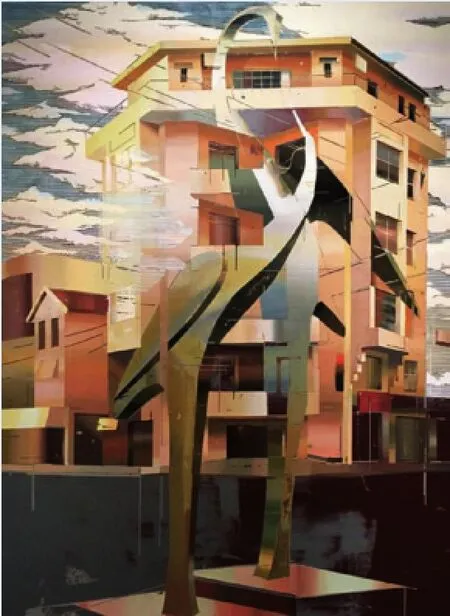

“共振计划第十二站——关键链接”国际当代艺术展

展览时间:2014年9月29日—2015年3月20日

展览地点:北京当代艺术馆

“关键链接”由粟多壮、格楚·艾希里曼策划,北京当代艺术馆、上海喜马拉雅美术馆、瑞士圣·乌尔班当代艺术博物馆联合主办,是在“共振计划:走向世界的中国当代艺术”框架下进行的一次全新实践。展览涵盖绘画、摄影、雕塑、装置和影像等多种艺术形式,参展群体不仅包括已经被广泛认可的成熟艺术家,也包含崭露头角的新生代艺术家,还邀请了一些知名的外国艺术家。在不同代际的艺术家之间,不同的国籍与地区之间,作品的不同形式与语言之间,形成了千丝万缕的联系与互补。“关键链接”涵盖了当下流行的多种艺术式样,形式更为多元。从这个意义上说,“关键链接”作为“共振计划”的重要部分,从不同艺术形式和艺术语言之间架构联系和互补,呈现了中国当代艺术在当下发展中的丰富肌理。

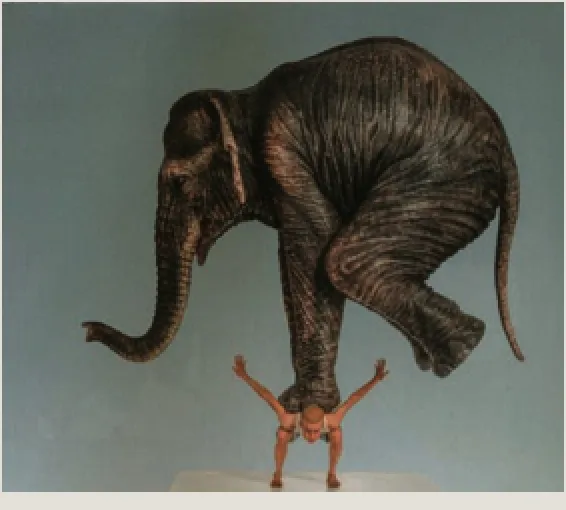

社区植入计划

展览时间:2015年2月28日—4月15日

展览地点:成都国际文化艺术交流中心

艺术作品将更多地涉及中国人的日常生活已经成为不争的事实,而这样一个城市中心所规划出的文化社区,正是为了对应城市文化诉求而采取的行动。怎样让艺术回归于它的出发点,建设性地让艺术与民众有更多的相遇?如何用一种现实的态度感悟当代世界与我们之间存在的距离?这样的内容就有可能避免我们习惯的艺术理解方式,同时也能从某种程度上消除人们产生对当代艺术解读的歧义。长时间以来,人们总是在传媒的作用下,去理解这样一个丰富的文化变迁事实,以传统的眼光探寻艺术创作所包涵的视觉寓意,使很多的人只能经验地对艺术作出反应。此次展览邀请了曹晖、崔岫闻、谷文达、刘俐蕴、缪晓春、隋建国、向京、张大力8位艺术家,将当代艺术纳入到一个与民众分享的公共空间,探讨艺术与生活之间真实的关系,使更多的人认识当代艺术家所隐含的创作思想。

2015年作为理由

展览时间:2015年2月7日—3月22日

展览地点:尤伦斯当代艺术中心

本展览囊括了中国及海外艺术家的作品,呈现了他们就2015年世界不同地区的形势作出的回应。现在,种种危机笼罩着我们的日常生活:宗教极端主义、潜伏的疾患、加剧的社会贫富差距、动荡的金融环境、随着技术加速的轨迹不断调整的政治改革、经济转型、地缘政治的重新平衡与恶化的生态环境。艺术家为我们的周遭现实提供了富有深意的解释。展览中的一些作品与特定历史和地域相关,另一些则反映了人类固有的思维和存在状态,即意识形态。每年年初,《经济学人》杂志会发布一份全球新闻和商业趋势报告,本次展览的英文标题即借用了这份报告的刊名。或许展览可被视为尝试回答如下问题的综合答案——在当下的世界,生存的意义是什么?“2015作为理由”由UCCA馆长田霏宇和助理策展人陈怡辰共同策划。参展艺术家包括:若纳塔斯·德·安德雷德、尼尔·贝鲁法、陈劭雄、崔洁、阿斯兰·盖斯穆夫、GCC、胡向前、郭贞娅、刘野、诺亚·谢尔登和张晓。

丹青文脉——中国工笔画学会传承展

展览时间:2015年3月18日—3月28日

展览地点:中国美术馆

此次展览旨在传承经典,彰显民族文化的传统与创新,弘扬中国工笔画学会历届画家的奉献精神,肯定他们的历史功绩,树立体现中国艺术主流价值观的典范,让青年一代直观感受新中国工笔画事业开拓者们的心路历程,学习他们无私奉献的高尚品德和艺术上精益求精的精神,推动中国工笔画艺术的蓬勃发展。

本期“域外传真”“视线”由阿信、蓝紫、为民、晓丁、李文、精灵编辑整理并供图。