现代性想象:媒介叙事中的“西部形象”

罗家容

【摘要】本文从现代性角度出发,运用定量的内容分析和定性的文本分析方法,探讨《华西都市报》是如何通过西博会来建构“西部形象”的。研究发现,14年的报道中,呈现出两个阶段性特征:2008年之前主要是从经济的物化层面来构建西部现代性,而2008年后呈现多样化的现代性叙事。但《华西都市报》所呈现的实际是现代化的东西,是一种未完成的现代性图景。

【关键词】西博会现代性建构西部形象

一、研究背景及研究方法

1、研究背景

19世纪的工业博览会曾被本雅明看成是“商品拜物教的朝圣地”,他认为当时的工业博览会是“唯一真正现代性的节日”①。在中国,谈到现代性,首先想到的就是有“东方巴黎”之称的上海,与上海的繁华相对应的是西部的“荒蛮”和“封闭”,但随着改革开放的逐步深入,西部渐渐揭开神秘的面纱,以一种“现代化”的姿态走入大众的视野。特别是新世纪以来,国家大力提倡“西部大开发”,把西部推向了全国乃至全世界的舞台。西博会、华商大会、食博会等国际性会议相继在成都举行,这不仅将成都变成了一个国际性的都会城市,也将整个西部推向了世界。国际性的盛会同时也是媒体的盛会,自西博会2000年在成都举办以来,媒体每年都会大规模跟进报道,实际上,西博会以一个国际性盛会的形态进入公众视野,媒体的报道起到了非常重要的作用。本文选择《华西都市报》作为分析样本,主要回答以下几个问题:(1)《华西都市报》是否通过西博会来建构西部的现代性?(2)西部现代性是如何被建构的?(3)《华西都市报》是如何处理西部传统性和现代性之间关系的?

2、研究方法

本研究主要采用定量的内容分析,辅以定性的文本分析,因为西博会集中在一年几天中举行,是一个特定的新闻事件,所以在选择样本的时候集中在一年的某几天,而不是整年考察,因此笔者选择了目的性抽样方法。先在互联网上获得西博会每年举办的具体日期,在翻阅报纸时发现在报道西博会的几天中,除去第一天和最后一天,中间几天的报道具有高度的同质性,而第一天和最后一天的报道也具有同质性(都有关于开幕或者闭幕的常規性报道,或者都是关于签单的报道),所以选取了第一天和中间任意一天的报道组成样本。通过查阅《华西都市报》14年的报道,最后获得218篇关于西博会的报道文章。分析和观测单位均为文章,为了能够清晰地呈现关于西博会的报道,根据文章内容和实际情况,主要建构了以下变量:文章主题、发表时间、体裁、报道对象、消息来源、媒体标签。

二、现代性、现代化与传统性

国外学者布莱克曾经这样描述过现代性与现代化之间的关系:“西欧的现代化过程始于16世纪和17世纪的科学革命、英国17世纪和法国18世纪的政治革命以及18世纪末和19世纪初的工业革命”②。在布莱克看来,现代性是现代化过程所产生出的后传统社会的特征。“现代性的核心就是马克斯·韦伯所言的‘祛魅’的过程,是摆脱愚味、迷信、专制,而追求理性、科学、自由的过程。而‘现代化’一词则出现得更晚,大致确立于20世纪的第一个十年。从狭义上讲,它更侧重经济和物质层面。”③从这个层面来说,《华西都市报》所呈现的西部现代性实际更多地偏向于现代化,是一种未完全现代性的形态。

而传统性是和现代性、现代化相对立的社会形态。“现代性在科技层面上为各地区、各民族所接受,而在制度构架、观念层面上往往面临重重阻力。在近现代的中国语境中,现代和传统之间充满了紧张,这个过程表现为传统性对现代性的阻抗,结果生成一种打上深深地域文化烙印的具体现代性。”④中国西部具有非常明显的地域性,在外界看来,这是一片未开发的土地,在这片土地上,传统的东西得以保存,但随着西部大开发的深入,西部的传统性被逐渐瓦解,可是,这个瓦解过程却是非常漫长的,所以西部呈现出现代性与传统性共存的一种状态,那媒体是如何呈现这种社会状态的呢?

三、研究发现

1、对现代性的关注

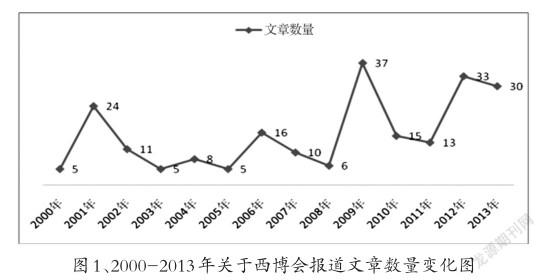

从2014年关于西博会的报道数量看,整体是呈上升趋势(见图1),2000年只有5篇,一直到2007年,报道数量呈现一个稳定增长的趋势,只是2001年有24篇,出现了一个峰点。2001年出现峰点是因为这一年香港政府开始关注西博会,香港与西部的交流成为媒体眼中的“大新闻”,而之后几年中,虽然每年都有省外、国外资本大量涌入西部,但是年年都有的事也就变成了普通事,媒体就不再积极跟进报道。

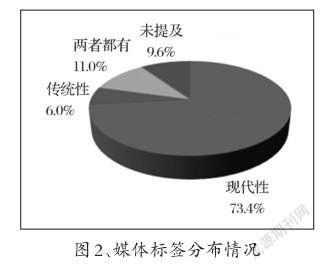

但从2008年开始,媒体对西博会的热情重新燃起,2009年甚至高达37篇。2008年,四川发生了特大地震,从某种意义上说,是汶川大地震让中国乃至世界认识或者重新认识了西部。借着灾后重建的机会,政府、媒体极力向外界推荐西部。那么媒体又是怎样借助西博会揭示西部形象的内涵的呢?媒体标签就是一个常用的方法,媒体标签是媒体对某一事件或事物的定性和看法,比如土豪、蚁族、富二代。那么,《华西都市报》是怎样定义西博会的呢?从统计数据可知,提及“现代性”的占73.4%,可见《华西都市报》在报道西博会时是将其描述为一个现代性事件。

2、单一物化现代性到多元现代性

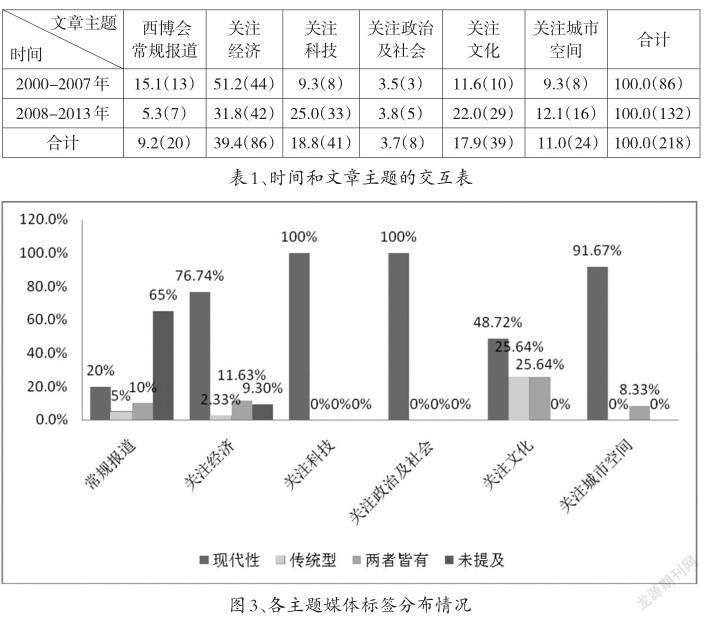

主题是媒体观察事件的角度,从报道主题中可以看出媒体的关注点。经济发展,或者生产方式的转变是现代化过程中很重要的一环,西方早期现代化就是经济的发展和生产方式现代化的过程,也就是马克思所说的“机器体系代替简单协作”。从《华西都市报》;2008年之前对西博会的报道来看,主要是侧重经济层面的报道,包括经济发展水平,以及当地现代化生产方式的展示;2008年后,主题发生了变化,对经济的关注比重急剧下降(从51.2%下降为31.8%),对文化和科技的关注上升(文化从11.6%上升为22%,几乎上升了一倍。而科技从9.3%上升为25%),同时对城市空间的关注度也提升许多(从9.3%上升为12.1%),卡方检验也显示,2008年之前和之后两个阶段6个主题的分布存在显著差异(p=0.001)。

X2=2.77,df=5,p=.001

可见,2008年之后,《华西都市报》对西博会的报道不再是单一地从经济层面叙述,而是涉及文化、科技、城市空间多方面的现代性展示,特别是对文化的展示。美国学者詹明信曾在一次采访中说:“如果我们谈论所谓替代现代性或多样现代性,那我觉得,我们实际是在谈论文化,而非科技和生产。”⑤。《华西都市报》在报道西博会的14年间从关注经济到关注文化,正是一次想要摆脱传统标准,关注西部自身的转变。

3、现代性与传统性

由于地域的特殊性,西部保留了许多传统的东西,但在报道西博会时,《华西都市报》却更多的是展示现代性,忽略西部的传统性。前文中已经提及,14年的报道中,有160(73.4%)篇文章都提到了现代性,只有13(6%)篇文章提到传统性,两者都提到的有24(11%)篇,这说明在媒体的报道中,西部的传统性被现代性掩盖了。并且,笔者发现,在所有的文章主题中,提及现代性最多的是关于经济、科技和城市空间的,分别占所有主题比例的76.7%、100.0%、91.7%,然而传统性几乎没有在这些主题中提及(见图3)。

而在关注文化的主题中,提及现代性的占48.8%,提及传统性的占25.6%,两者都提及的占25.6%。这说明,在西博会的报道中,只有在文化主题中,《华西都市报》才涉及了对传统的解读,但是,在解读传统时又涉及了现代性。复旦大学哲学教授邹诗鹏曾说:“现代性物化系统,其实正是通过文化传统维系着的,而文化传统,就体现在当下的各种工艺品的制作之中,那些与艺术品区分开来、并常常处于低端工艺品的实用器物,恰恰是从传统到现代的承载者。”⑥所以,在通过西博会建构西部形象时,现代性是主导,传统性是为现代性服务的。

结语

本文运用定量的内容分析和定性的文本分析方法,从现代性的角度探讨了《华西都市报》在报道西博会时,是如何建构西部形象的问题。笔者发现,在建构西部的现代性时,《华西都市报》在2008年以前主要是从经济角度来呈现,2008年后开始从经济、科技、文化、城市空间等多个角度探讨。但《华西都市报》所建构的西部现代性主要是物化的现代性,并未涉及思想和精神层面的现代性,更多的是一种现代化的体现。这或许正是中国目前的真实写照:现代化有余,现代性不足。而西部是中国比较特殊的一个区域,在这片土地上,其实传统性是多于现代性的,但是在关于西博会的报道中,西部的传统性被现代性所掩盖,变成了为现代性服务的陪衬。香港中文大学社会学教授金耀基曾在接受《南方周末》的采访中说:“现代与传统间有多种结合、搭配的可能性。在现代化过程中,许多传统事物与价值都有安顿的可能,我甚至要说,越是现代的社会,越有保护与发扬传统事物的可能性。”⑦中国现在的确是在发扬和保护传统事物,但现代性依然是这个时代的主导。

参考文献

①本雅明著,陈永国、马海良编:《本雅明文选》[M].中国社会科学出版社,1999:8

②西里尔·E·布莱克等著,周师铭、胡国成、沈伯根等译:《日本和俄国的现代化:一份进行比较的研究报告》[M].商务印书馆,1984:21

③马国川,《不能让现代化取代现代性》[N].《经济观察报》,2008-12-22

④尹奇岭,《磨合中的偏离:现代性与传统性的博弈》[J].《内蒙古社会科学(汉文版)》,2009(2)

⑤张旭东、王钦,《全球化时代的“现代性”政治》[N].《文汇报》,2012-12-16

⑥邹诗鹏,《世博与现代性》[J].《江海学刊》,2010(5):32

⑦沈洪,《寻求中国的“现代性”》[N].《南方周末》,2012-11-1

(作者:四川大学文学与新闻学院2013級新闻与传播专业硕士)

责编:姚少宝