华人在硅谷:码农比较多,CEO比较少

张晓东

作为全球最顶尖的高新技术产业基地,位于加州旧金山湾区的硅谷吸引了来自全球各地的“极客”们来此工作并定居,使得这片曾经以白人中产阶级为主导的乡村果园成为现今美国种族最多元的地带之一。

在这其中,以华人和印度人为代表的亚洲裔独占鳌头。

据旧金山湾区媒体《圣何塞水星报》报道,硅谷劳动力市场中亚裔占比在2000年时为39%,但10年后的2010年就已经超过五成,使得亚洲人超越白人成为硅谷各公司里的第一大种族。

Model Minority网站统计,硅谷就业市场的三分之一被华裔占据,六分之一被印度裔和巴基斯坦裔占据——早年间IC一词在硅谷不仅指科技术语“集成电路”(Integrated Circuits),更暗指主导了硅谷的印度人(Indian)和华人(Chinese)联合体。

“要是硅谷的所有印度人和华人一下子消失的话,硅谷所有公司都会陷入无法开工的窘境,而全球经济也会因此遭殃。”Model Minority如此评价华裔和印度裔工程师对硅谷的至关重要性。

“今儿湾区天气不错,开着我去年刚买的宝马五系穿梭在街道的某个瞬间,‘出国已经八年’这个现实,犹如街边IT公司硕大的logo一般突兀但又宿命式地浮上脑海。八年前,我还是清华热门专业少年轻狂的天之骄子,八年后,我终于跻身成为硅谷码农自嘲的‘猥琐男’中的一员……”

正如硅谷某程序员在国内媒体专栏“我在硅谷做码农”中描述到的那样,刻板印象感十足的庞大华人“猥琐男”群体已经成为旧金山湾区的街头一景。这些从诸如清华、中科大、上海交大等国内知名理工科院校走出来的大学生从上世纪90年代起一批又一批地到大洋彼岸的美国知名院校攻读硕士或博士学位,并在毕业后留在硅谷工作和定居。

2001年,从清华大学毕业后留美的邓锋和谢青两位中国程序员在硅谷创办的网络安全公司NetScreen在9·11恐怖袭击的阴影中逆风上市,又在2004年作价40亿美元被网络设备巨头Juniper收购。他们的创业经历成为那一代中国大陆码农闯荡硅谷的成功典型,也是有史以来中国留学生在硅谷创立的最成功的企业。

而在邓锋和他的小伙伴们之前,硅谷的华人圈子里大部分都还是来自港台地区的二代或是三代移民——在某种程度上来说,第一代港台技术移民几乎亲自见证并参与了硅谷的发展壮大。

童年在香港度过的洛宝琳上中学时跟随父母一起移民到了加州,这位自称来自一个“传统中国家庭”的女生是典型的华裔移民二代。1964年从亚利桑那州立大学数学系毕业后,她得到了通用电气公司的一个打字员职位。在此期间她不断通过自我充电来学习那时刚刚兴起的电脑技术,为日后成为程序员做准备。

1972年,还在创业阶段的阿姆达尔公司(后并入IBM)在加州各地招募初始员工,洛宝琳成功通过各项面试成为该公司的第37位员工,从此开启了硅谷职业生涯。此后的数年间,她先后在Four Phase Systems和英特尔等知名企业任职。90年代后,洛宝琳又开始投身创业热潮,成为硅谷华人圈子里知名的女CEO。

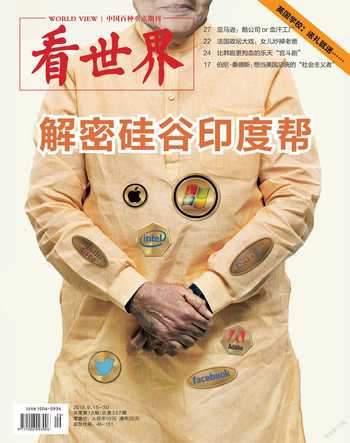

硅谷“极客”中以为华人和印度人为代表的亚洲裔独占鳌头

在以洛宝琳和邓锋为代表的两代华人技术移民的共同努力下,现如今硅谷已经成为全球海外华人的主要聚居区之一。

据湾区媒体《圣何塞新闻报》报道,仅在硅谷腹地圣塔克拉拉和阿拉米达两个县,光来自中国大陆的移民就有27.2万人,远远超过同一地区的15.7万印裔居民。其中有华人科技人员8万多人,印裔科技人员4万人左右。

现如今,在硅谷各城镇,以醒目的Ranch 99作为标志的大华超市及其附近的一圈中餐馆和中国人开的商店已经形成一个又一个小规模的“中国城”。

在这里,“如果看到穿T恤、戴眼镜的中国年轻人,那十有八九就是各大科技公司的程序员和工程师。”新浪科技如是说到。

尽管人数总量在硅谷占据优势,但在硅谷劳动力市场上,华裔从业人员普遍都投身一线技术岗位,而少有上升到高层乃至公司领导人的案例出现。

《洛杉矶时报》最近一篇报道援引2013年的一项研究指出,华裔雇员构成了硅谷五间科技巨头(谷歌、惠普、英特尔、领英以及雅虎)的主要劳动力的同时却鲜有出现在公司管理层。

“目前每118位硅谷华裔基层员工中能够出现一位管理层。至于女性华裔员工群体,这个数字则是更夸张的1/285。相比之下,每87位白人雇员中就能够出现一位管理人员。”美国国家公共电台网站5月份的报道如是说。

这种情况和印度裔高管越来越多见的情况形成了鲜明对比——就在不久前,谷歌刚刚任命了印度裔的皮查伊为新任CEO。坊间玩笑甚至戏称:“硅谷各公司食堂里的咖喱味一阵重过一阵。”

而中国国务院侨办早在2007年的一项专门对比中印科技人才在硅谷影响力的调查中就用数据证实了“印度裔担任更多硅谷公司管理职位”这一点。

调查显示,来自中国大陆的技术移民中有67.7%都从事一线程序员岗位,而从事经理类中层岗位和执行官等高层岗位的则分别只有13.3%和9.6%。相比之下,印度裔雇员中从事中高层岗位的比例则高达60%。

在硅谷勤勤恳恳工作了一辈子的珍妮特·王不久前退休了,她在硅谷毕马威公司从事一线会计工作长达三十余年。作为一名第三代华裔移民,她说她的家庭教育告诉她“成功的秘诀”在于好好读书考高分和努力工作不偷懒,“剩下的自然而然都会来”。

“我父母从来不会教我如何处理人际关系,更不要说是领导能力了,”珍妮特·王将美籍华裔少有CEO的情况归结为传统而含蓄的中式家庭教育。“所以当我最初进入职场时,我告诉我自己要低调务实、好好工作,不要去表现自己。”

在大数据公司Acxiom担任副总裁的徐玲是硅谷少有的华人女性高管。1990年代以留学生身份来到美国的徐玲从“码婆”慢慢拼搏成副总裁的经历已经成为华人技术圈里的传奇。

她认为,很多来到硅谷的中国程序员寻求“赚钱养家”的动力远远强过在职场“出人头地”。在硅谷,一个普通程序员的日常收入已经能够实现在当地买车、买房的理想,而对大部分中国人来说,这些就已经够了。

“买车、买房、养孩子、退休,很多华人的脑子里除了这几件事情就容不下任何东西了。他们觉得那些更高的职位跟自己没关系,我只要在这间大公司做点具体的技术活儿,能把小孩养大就好,更高的职位都是美国人的。”徐玲说。

在硅谷,对女性雇员或是创业者的各种歧视早已不是什么新鲜事。比如今年年初著名的“鲍康如诉凯鹏华盈”案就再度把这个话题推到风口浪尖。由于原告鲍康如作为女性和华裔的双重身份,《纽约时报》评论说这是“记忆中硅谷最受关注的案件”。

在美国,阻碍女性进一步升职的职场潜规则被称为“玻璃天花板”,像鲍康如就认为其原雇主凯鹏华盈在业务参与、业绩评定、加薪和晋升方面都对其进行性别歧视,而且在其遭受男同事纳兹里的性骚扰向公司投诉后,反遭降薪和取消晋升。

但《洛杉矶时报》却援引美国公平就业机会委员会的研究指出,在硅谷阻碍以华裔为代表的亚裔员工进一步升职的“竹子天花板”通常要比“玻璃天花板”的影响更显著,也更值得警惕。

“当你对比数据研究后会发现,白人男性通常会比白人女性有多于42%的就业优势,”该委员会的巴克·吉说,“但他们比起亚洲女性则有多于260%的就业优势。这实在让人感到惊讶。”

巴克·吉同时指出,不论性别的话,白人群体通常会比亚裔群体有多于150%的就业优势。“这个调查说明了种族歧视比性别歧视要更加严重。”

在硅谷圣何塞长大的张倩妮不久之前离开了科技巨头思科公司。她说她找到了愿意和她在北京搞英语教育培训创业项目的合伙人。张倩妮说,感觉“自己创业比帮别人打工更有前途”。

“作为一个华裔女孩,大家都会认为你一定会是安安静静有点害羞的那种性格,”张倩妮说这种刻板印象对华裔在公司内的晋升有非常不利的影响。

她认为,高层也好,同事也好,大家都觉得你应该低调工作而不是和别人竞争升职机会。反正“华裔到哪儿都不是喜欢出风头的那一类”。

张倩妮说这种成长环境和职场经验让她现在变得有些多疑。“有时候别人怀疑你的时候你不知道是你本身没做好,还是说他就是故意针对你的性别或是种族。”在准备四处找人融资的她说最近经常碰壁,“但每个创业者都是这样过来的,不是吗?”

当被问及可能存在的“竹子天花板”问题时,很多硅谷公司都说自己“正在致力于改善公司各个岗位的多元化程度”。

谷歌公司表示最近刚刚启动了一项投资高达1.5亿美元的“多元化行动”计划,其中就包括针对公司员工的免费“领导力培训”项目。他们认为这将有助于克服有意识或是没有意识的种族刻板印象和偏见。

领英则说他们会有意识地关注到亚裔群体的职业晋升之路。“领导能力是可以通过培训获取的,并不是说哪个种族天生就有领导力。”该公司表示。