张国华:西藏三大战役的主要指挥者

阴法唐

张国华是20世纪50年代至80年代的西藏人和进藏人几乎无人不知的人物。由刘伯承、邓小平、贺龙推荐,中共中央和毛泽东主席批准的进藏主力二野第18军的军长和中共西藏工委的核心人物。历任中共西藏工委书记、第一副书记、副书记、第二书记,自治区党委书记。是在中央军委、毛主席、西南局、西南军区领导下,西藏三大战役的主要指挥者。

国华同志从接受进藏任务到“文化大革命”初期调出西藏,为了西藏的革命和建设事业呕心沥血。他革命信念的坚定性,政治上的成熟性,掌握处理政治问题(包括军事指挥)及其他问题的才华,在进军西藏、解放西藏、建设西藏、巩固国防这个特殊的舞台上,得到充分的展示。这也是他在一个地区一个岗位上连续工作时间最长和成就最辉煌的时期。他既能较好地领会并坚决地贯彻执行马列主义毛泽东思想和中央指示,又能在实践中灵活地运用和创造,在政治上、军事上、统战工作、群众工作和财经工作等方面都作出了卓越的贡献。可以说,西藏问题得到成功解决,与国华同志有着极为密切的关系。我主要以西藏的三大战役为主线,记述国华同志在进军西藏、解放西藏、建设西藏、保卫祖国伟大历程中,展现出的政治远见、胆略和高超的指挥艺术,以此缅怀国华同志。

昌都战役——尽显国华同志文韬武略

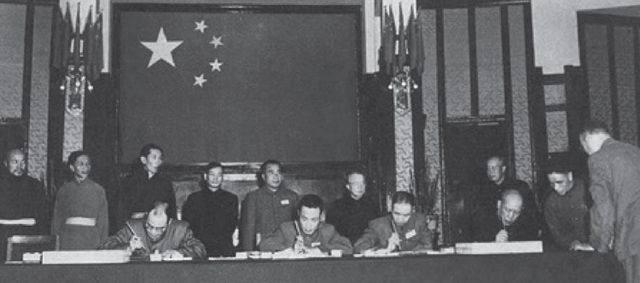

昌都战役,是解放中国大陆的最后一役,消灭了西藏地方政府藏军的主力,打开了和谈的大门,为和平解放西藏创造了条件,促成中央人民政府与西藏地方政府签订《关于和平解放西藏办法的协议》(简称“十七条协议”),西藏和平解放,从而驱逐了帝国主义侵略势力,人民解放军进驻西藏。

国华同志既是中央批准的中共西藏工委的书记,又是进藏部队主力——18军军长,军队地方,前方后方,几副重担一起挑,把全部身心都投入到进军西藏的工作中。接受任务后不久,就成立了政策研究室,着手对西藏的政治、经济、文化、军事、社会情况,以及藏族的宗教信仰和风俗习惯进行调查研究。购买、搜集有关藏区藏族方面的图书,特地拜访对西藏情况了解的学者、专家。当时的政策研究室就吸收了像著名的大学教授李安宅和于式玉夫妇,著名的藏语言学者谢国安(蒙古族)、祝维汉、傅斯忠等。国华同志和干部战士一样,尊称他们为“教授”、“老师”。一有时间,就到政策研究室同专家、教授们聊天,询问西藏情况,并关心他们的生活,对研究室工作非常重视,把它看成是军部一个重要参谋、研究班子。这时期,国华同志集中精力抓政策问题。研究室成立短短两个多月的時间,就写出了《西藏各阶层对我们进军态度之分析》《对西藏各种政策的初步意见》《进军守则》等很多方案和材料,经他审阅后上报西南局和党中央,可谓成绩显著。其中,《对西藏各种政策的初步意见》在当时来说尽管还不完善、不成熟,有的地方还没概括好,但为后来西南局制定“十条政策”打下了重要的基础,对党中央以后关于西藏重大政策的决定也起了重要作用。

接着,张国华决定派出两路先遣部队,赴西康藏区探路、了解情况,进行调查研究和物资方面的筹备,并吸收训练一批藏族青年,向藏族人民宣传我党我军的政策、纪律等,为后续部队继续前进提供准备。为了统一指挥两路先遣部队,组成了18军前进指挥所。他自己也亲赴前方,于1950年6月下旬到了泸定、康定,进行实地调查,重点解决极为艰巨、复杂的运输补给、到藏区后的上层统战工作等问题。为了解决当时的运输困难,在泸定的大渡河边,他集中部队技术人员,反复研究试验,终于成功地把汽车卸开,用渡船运过去,再组装起来。这虽然算不上什么发明,但确实解决了实际问题。在康定,他同中央联络部随军进藏,与负责统战的徐淡庐同志研究如何做好西康三位上层人士夏克刀登、降央伯姆(女土司)、邦达多吉的统战工作。国华同志亲自举行了一次上层人士的茶话会,热情地招待了夏克刀登,肯定他当年参加博巴政府的功绩,表示一定要同他结成好朋友。这些工作都为部队后续的前进打下良好的基础。

9月初,张国华率领军部,到达海拔3200米的康藏高原重镇甘孜。随后立即召开中共西藏工作委员会扩大会议,总结了进军4个月以来的工作,讨论了进行昌都战役的问题和以后的工作。在甘孜,设立了中共西藏工委办公室。这时工委实际上还只是在搭架子。由于交通不便,粮食供应困难,不仅其他人员要精减,工委机构也求精干。工委副书记、军政治委员谭冠三在后方负责全军的工作。新设立的办公室就是工委的办事机构,协助张国华实行一揽子领导。这期间,张国华考虑的主要是三个问题,一是政策准备,二是为昌都战役做准备,三是为部队越冬做准备。

西藏当局勾结帝国主义和外国反动派,拒绝和谈,并且扩军备战,派重兵驻守昌都,企图以武力阻挡人民解放军进军西藏。人民解放军不可能无限期地推迟进军西藏,西藏当局关闭和谈的大门,就只能采取非和平的办法以战促和了。很明显,不给西藏当局以沉痛的军事打击,西藏和平解放是不可能实现的。昌都一役已不可避免。

发起昌都战役的各方面工作都准备好了,作战的部署、计划中央也都批准了,可以说战斗的指令已如箭在弦,但国华同志仍迟迟不下命令。作为经历上百次大小战役的高级指挥员,在他的头脑中,始终坚信不打无准备之仗、无把握之仗。他心中有一个问题放不下,就是后勤补给。刚到甘孜时,国华同志和其他几个领导人,就分别拜访了原西康省甘孜地区的土司头人这些上层人士,做他们的工作,取得他们的支援。战争迫在眉睫之际,国华同志又同天宝、刘振国等,驱车70余公里到玉隆,看望了夏克刀登,同他彻夜长谈,谈到昌都战役即将开始,运输补给困难,特别是部队粮食供应是个大问题,希望他大力帮助。在得到夏克刀登慷慨表示,他要全力支援,出粮、出牦牛,帮助运输,加上其他土司头人的表示和已经买到的粮畜,经精确计算,感到困难解决了,觉得有把握了,才正式下达了昌都战役的作战命令。

昌都战役的作战方案、部署,都是在国华同志头脑中经过深思熟虑,并和其他领导人反复研究制定的。从战役实施来看,这些部署、计划和临战指挥都是很正确恰当的。战役打响后,国华同志日夜守在报话机旁,随时了解前线情况,指挥部队行动。有的同志劝他休息,他说:“战争规模虽小,但意义很大,加上战区纵横几百里,高山缺氧,气候寒冷,时雨时雪,运输补给困难,部队负荷沉重,这是在特殊条件下的特殊战争,我不能掉以轻心。”就这样,他连着10天没睡觉,整天都在抽烟,实在太困了就打个盹,一直守在报话机旁,随时了解战况,适时进行指挥。

昌都战役于1950年10月6日开始,24日结束。经过大小战斗20余次,共毙、伤、俘敌5700余人,俘虏福特等英印特务4人。昌都一战,我军取得军事和政治上的重大胜利,打垮了半数以上的藏军,粉碎了帝国主义和西藏反动势力妄想以武力阻止人民解放军进军西藏的梦想,扩大了共产党和人民解放军的影响,震撼了西藏上层集团,促使其迅速分化,打开了和平谈判的大门,实现了我党我军既定的方针,达到了预期目的。

昌都战役后,当年12月14日,国华同志在甘孜主持召开了中共西藏工委和18军党委联席会议,讨论了西藏解放后的大体设想,研究了西藏上层人士的统战工作、部队划分特别是分片包干地区等问题,会议讨论了班禅进藏时机问题、前后藏是分治还是统一问题,会议认为班禅当时应暂缓返藏,以免为反动派提供借口,返藏时机要与达赖谈好后再决定。关于分和统的问题,开始也曾考虑先分后统,后来考虑不行,才决定前后藏应统一。这些结论都是正确的,也是符合中央精神的。后来的事实也证明如此。

平息叛乱实施改革—尽显国华同志军政双全

1951年5月23日,经过中央人民政府和西藏地方政府双方代表20多天耐心、友好、充分的协商,签订了《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》(简称“十七条协议”)。张国华是中央人民政府代表之一。协议签订的当天下午,毛主席听取协议签订情况汇报后,同国华同志进行了亲切的谈话,指出“在西藏考虑任何问题,首先要想到民族和宗教这两件大事,一切必须慎重稳进”。这是国华同志第一次同毛主席谈话,使他终生不忘。

当然,在极为复杂困难的条件下,在没有任何先例可循的西藏,探索一种全新的社会变革之路,不可能不出现一点偏差。例如,关于改革的问题,“十七条协议”中是约定西藏在条件成熟时再进行改革的。协议签订后的前五年,西藏工委忠实地恪守协议,不但没提改革,连阶级教育也没进行,主要是集中力量搞上层统战工作,通常所说的群众工作也不搞,只搞影响群众工作。但在1956年,由于受邻近西藏几个省的少数民族地区开始进行或准备进行民主改革的影响,西藏部分群众也开始有了改革要求,西藏工委也过早地进行了民主改革的准备工作。此时,国华同志虽然后一时期不在西藏,但在这方面他也存在急躁情绪。西藏工委关于民主改革的宣传和准备工作,引起了西藏上层人士广泛议论,大多数上层人士心存疑虑,出现了不安的情绪,西藏产生了一定程度的混乱。中共中央客观分析了西藏的政治形势后,适时做出西藏六年内不实行民主改革的方针。国华同志坚决地贯彻“六年不改”的方针,在出席中共第八次全国代表大会时发言,表示:西藏进行改革的条件还不是完全具备,改革还需要一个较长的时间。1956年冬,张经武、张国华先后回到拉萨,主持西藏工委工作。1957年1月,西藏工委召开扩大会议,认真学习中央指示,深入研究西藏当时的形势,统一了思想,检讨了“大发展”的错误。在中央的直接领导下,国华同志主持了对西藏人员、机构、财政等各项事业“大下马”、“大收缩”。不但停止改革准备,将60%以上的进藏解放军和90%以上的工作人员调出西藏,一些事业也停止下来。由于西藏工委坚决贯彻中央“六年不改”方针和以后的一系列重要指示,相应地采取了一些行之有效的措施,使有疑虑的上层人士中的多数情绪逐步稳定下来,顾虑有所消除,他们也同坚定的爱国人士一样,愿意继续同共产党合作共事,参加自治区筹委会的各项工作。反动分子煽动造谣的借口也破灭了,社会逐步趋向稳定,各项事业在新的起点上继续向前发展。

西藏地方政府和上层反动集团为了永远保持其封建农奴制度,不是要推迟改革,而是根本不要改革,永遠骑在人民头上,奴役人民,榨取人民的血汗,尽情享受,并死心塌地依靠和勾结帝国主义和外国反动派,发动叛乱,搞分裂,闹“独立”。1959年3月10日,西藏地方政府和上层反动集团公开撕毁“十七条协议”,有组织、有计划、有步骤地发动了以拉萨为中心的全面武装叛乱,并向西藏工委和西藏军区进攻。为了巩固祖国统一,维护民族团结和帮助西藏人民彻底解放,中共中央决定“彻底平息叛乱,充分发动群众,实行民主改革”。中央还指出,“我们的方针是‘边打边改,叛乱地区先改,未叛乱的地区暂时缓改’。”

拉萨战役开始后,中共中央、中央军委及时确定了平息叛乱的方针,同时急速增派部队入藏作战。西藏工委、西藏军区坚决贯彻中央指示,把平叛斗争和领导人民进行民主改革作为中心任务。当时,经武和国华同志都不在拉萨。国华同志因患高血压、心脏病在广州休养,平息叛乱的第一个战役——拉萨战役由谭冠三同志指挥。身在内地的国华同志,心早已飞向西藏了。他密切注视着西藏,并根据事态发展,随时向西藏工委和西藏军区表明自己的一些策略性意见:“所有据点一律固守,继续示弱”。“驻拉萨部队主要任务是设法不让敌人逃走,待主力到达后加以聚歼”。3月15日,国华同志飞到北京,准备抱病进藏。此时突然得到中央办公厅安排他和张经武去武汉的通知。在武汉,张国华和张经武见到了毛主席,听取了他对西藏地方政府和反动上层发动全面叛乱问题的许多重要指示。

3月26日,国华同志带着党中央和毛主席的指示回到拉萨,统一对全区平叛作战指挥和民主改革的组织领导工作。回到西藏后,立即召开了一系列军区会议。国华同志认为,叛乱地区那么大,叛乱武装散布的面积那么广,我们交通不便,补给困难,气候不适应,平叛作战如全面开花,一起进行,力量分散,是捂不住的。在这种情况下,为加速平息叛乱,避免平叛后再出现复叛现象,必须根据我军本身的力量,实行“平息一地,巩固一地,再转一地”的原则。考虑到西藏地区的情况,在平叛步骤和方法上,要采取“先平息叛乱的中心地区、后一般地区”,“先边沿、后腹心”,“先公路线、后边远地区”,“先农区、后牧区”的方针。首先平定拉萨地区的叛乱,然后是山南战役,荡平叛乱武装盘踞的老巢,切断帝国主义、外国反动派在陆地上支援西藏叛乱武装的重要通路,达到“关门平叛”的目的。

国华同志提出,“军事打击、政治争取、发动群众”这三者是一个统一的整体,在具体运用时,又要根据不同情况,灵活掌握,同时并举或有所侧重。为了有效地开展政治争取工作,在他主持下,工委和军区还制定了对投诚的叛乱分子,包括叛首、骨干、坚决分子,一律实行“不杀、不关、不判、不斗”的四不政策。在平叛斗争中,国华同志与平叛部队的指挥员一起,创造性地摸索出高原地区对付分散、小股、出没无常的叛乱分子的作战方法,并发挥了政治争取和发动群众的威力,巧妙地将军事打击和政治争取、发动群众结合起来,取得了一个又一个胜利,在较短的时间内完成了平叛任务。

在国华同志的指挥下,平叛部队1959年接连发起了山南战役、纳木湖战役、麦地卡战役和昌都地区的平叛作战。这几次平叛战役取得巨大胜利,使西藏叛乱武装从陆路接受外援的通道被切断。叛乱武装完全处于被分割状态,孤立地盘踞在几个互不相连的地区。

1960年1月中旬,西藏军区召开有团以上主管干部参加的平叛作战会议,总结1959年平叛工作,部署1960年的平叛任务。国华同志强调指出,1960年是平叛的关键一年,要争取在年内基本解决问题。会议决定,把待平叛地区依次划分为一、二、三、四号地区,在西藏军区统一指挥下,组成三个指挥部,分片包干完成平叛任务。西藏工委书记张经武讲话,要求部队加强政策观念,加强群众观点,严格遵守纪律,努力完成全年平息叛乱和民主改革的

任务。

经过1959、1960两年的平叛作战,全区只剩下为数不多的小股、分散和残余叛乱分子,处于穷途末路、为逃避歼灭而疲于奔命的境地。1961年,根据中央指示,为彻底肃清残余叛乱分子,消除叛乱滋生的基础,国华同志指示各部队在任务区内,发动群众,大力开展政治争取工作。同時,各部队采取重点合围、搜剿、专案侦捕等手段,进行军事打击。残余的重要叛首、空降特务纷纷被歼或投降。至此,西藏平叛宣告结束,民主改革也基本完成。平叛改革的胜利,使西藏发生了翻天覆地的变化,摧毁了西藏政教合一、僧侣贵族专政的封建农奴制度,推翻了三大领主的统治,百万农奴和奴隶获得翻身解放,成为新西藏的主人。

在认真贯彻执行中央制定的“边平边改”方针中,张国华和军区领导一肩挑平息叛乱的担子,一肩挑起民主改革的担子。在张经武未回拉萨前,国华同志还主持西藏工委适时制定出了关于平叛和民主改革的文件,拟定了后经中央批准的关于平叛改革的13项政策。国华同志和周仁山、詹化雨等领导还到山南的贡噶、乃东、扎囊、隆子等地农村,深入实地进行调查研究,访问贫苦农奴及爱国上层人士,调查阶级状况,为制定民主改革的具体方针、政策做准备。张经武回到西藏后,他们又接连召开会议,制定西藏民主改革的各项政策。在制定关于民主改革的各项文件时,国华同志都同西藏上层人士,特别是上层爱国进步人士进行充分的沟通协商。这些政策经西藏自治区筹委会全体会议通过并报中央批准后实施。在改革中,国华同志特别强调对农奴主及其代理人赎买中需要注意的问题和不划富农阶级,对中等农奴包括富裕农奴要特别注意保护,牧区不进行分配等,这些都是正确的,而且是切中要害的。

1960年,在民主改革胜利的大好形势下,西藏工委又急于试办农业生产合作社,开始进行农牧业的社会主义改造。这种急于改变生产关系、改变农牧民个体所有制的做法,在农村中造成了一些混乱,使相当一部分群众思想不安。试办的合作社效果也不好,影响了生产的发展。中央及时发现这种情况并给以纠正,制定了“五年不办社”的稳定发展的方针,避免了更大的失误。经过民主改革以后几年的稳定发展,西藏在各方面都取得巨大成绩的基础上,1965年9月西藏自治区正式成立。这段时间,国华同志团结工委一班人,坚决贯彻“稳定发展”方针,使西藏人心稳定,人民的生产生活在土地改革的基础上得到大的改善与发展。不仅各项生产建设事业蓬勃发展,而且民族关系、党群关系、军民关系都十分密切,干部作风和社会风气以及人们的精神面貌也都比较好,全区到处呈现一派兴旺发达、安居乐业、团结互助、奋发图强的大好形势,人们把那个时期称为“黄金时代”。

在平息西藏武装叛乱,实行民主改革的过程中,西藏工委认真贯彻各项方针政策,积极稳妥地进行工作,国华同志作为一位文武双全的指挥家,作出了重要的贡献。

中印边境自卫反击作战—尽显

国华同志高超的指挥艺术

正当西藏全力贯彻稳定发展方针,创造稳定发展局面的时候,1962年10月,印度当局在中印边境全线发动了大规模的武装入侵,中国边防部队被迫进行自卫反击作战,创造了我国继抗美援朝后又一次与外军作战并取得胜利的典型战例。这次战役中,国华同志在高山峡谷、密林急流的喜马拉雅山域对外军作战中又一次显示出他的指挥才能,特别是他的胆略。

国华同志1962年初参加完中央的活动后,留在内地养病,中印边境反击战开始由谭冠三政委组织。局势的不断发展,使国华同志的注意力越来越集中到中印边境。他通过电话,不断把中央、军委的指示精神和他个人的意见及时告知西藏工委和西藏军区。西藏军区根据中央指示精神和他的意见,迅速组建了一个精干的作战指挥机构——军区前进指挥部(代号藏字419部队),主要由原第18军老52师的两个团、老53师的一个团组成,山南军分区和其他部队也归419指挥。为加强昌都方向的指挥,又将已调出的郄晋武同志要回,派去任军分区司

令员。

国华同志回到拉萨后,立即召开军区党委和西藏工委联席扩大会议,传达贯彻中央指示,了解、研究前线的敌情、地形、道路等。会后就组织起了西藏军区前指,两日后就到达麻麻,统一指挥前线作战。

在作战指挥中,国华同志有比较突出的两点,一个是执行命令坚决;另一个是能根据实际情况,善听下面的意见,大胆提出自己的建议,而不是机械地执行上级命令。

如第一次战役时,中央指示初战要慎重,初战要必胜。当时上级有一种意见,为了慎重,先攻克节朗地区的沙则一点,张小口,吃掉一个营。国华同志在听取了军区有关部门掌握的情况分析和419部队柴洪泉及我的作战意见后,果断提出了对印军左右两翼同时打,歼灭印军一个旅的大胆计划。这个计划报上去之后,总参和军委,包括几位老帅都不同意,怕我们胃口太大吃不掉印军的那个王牌旅。最后报到毛主席处,还是毛主席有气魄,说:“让他们打,打不好重来!”总参才下命令,这就有了克节朗战役后来的规模。总参批准后,我边防部队干净利落地消灭了侵占非法的“麦克马洪线”以北的克节朗地区的敌人,全歼印军第7旅,俘获旅长达尔维准将。克节朗战役告捷,得到毛主席和中央军委以及全国人大常委会很高的评价和表扬。

第二个战役中,印军在西山口、德让宗、邦迪拉地区约部署了1.2万人。印军是沿公路两侧纵深梯次配备,基本上是一个长蛇阵。刘伯承元帅形象地指出印军的部署特点为“铜头、锡尾、背紧、腹松”。敌人从达旺南的西山口至邦迪拉修了一条公路,队伍也是沿途设置。我们采取刘帅提出的“打头、截尾、斩腰、剖腹”的战法。实施大纵深迂回包围,多路穿插分割,将敌人的长蛇阵切为数段,各个歼灭。这个方案统一由西藏军区前指指挥。当时,军用公路尚未通到达旺,年已48岁并患有心脏病的国华同志克服了冬门拉山高险峻、严重缺氧的困难,步行翻越冬门拉这座大山,率军区前指于11月1日由麻麻移驻达旺以北5公里处的邦岗共。在那里召开作战会议,研究作战方案,下达各部队分别攻取西山口和迂回、穿插、分割的任务。国华同志本来要419指挥部统一指挥西山口到德让宗地区的作战,担负打头、斩腰、剖腹的任务。鉴于55师是一个跨大区的建制师,当时,我感觉由我们单独指挥不好,就向国华同志提出由419指挥部与55师联合指挥,建立“联指”,他采纳了这个方案。联指随155团行动。发起总攻不久,我们一部随155团向申隔宗穿插,结果走错了路,又遇悬崖绝壁,行动就慢了。那个地方很奇怪,电台信号弱,电报既发不出去,也收不着。联指另一部分也遇到类似情况。从18日下午两点半到19日中午12点,联指与上级和下级都失去了联系。我们的部队都不是那样死板,一看与我们联系不上,马上就越级与军区前指直接联系。在这20多个小时中,国华同志开始也是心急如焚,在作战室整整坐了一夜,后来接到155团的报告,就果断地实行越级指挥,直接指挥到团。直到联指电台信号恢复了,才恢复对419部队和55师等部队的作战指挥。

西山口—邦迪拉战役,即中印边境自卫反击战第二次战役,由于指挥正确,部署得当,担任作战任务的各部队尽管遇到前所未有难以想象的各种艰难险阻,但由于多数部队有第一次战役的经验,又发扬了不怕困难、不怕牺牲,即第一次战役提出的“一不怕死、二不怕苦”的精神,见缝插针、迅速果断、坚决勇敢、机动灵活,胜利地实现了“打头”、“截尾”、“斩腰”、“剖腹”等作战部署,确保了歼敌任务的完成。与此同时,瓦弄方向作战的“丁指”(由54军军长丁盛、副军长韦统泰、昌都军分区司令员郄晋武组成)指挥参战各路进攻部队克服高山峡谷、水深流急、道路艰难等重重困难,经过猛攻,迅速瓦解印军,取得瓦弄地区反击印军的作战胜利。

中印边境自卫反击战取得的胜利,与西藏人民积极支援前线是密不可分的。中共西藏工委向全区提出“一切为了前线,一切为了胜利”的口号,广大翻身农奴为了保卫国家和民主改革的胜利成果,怀着“驱逐印度侵略军,保卫幸福生活”的心愿,以极大的爱国热情,踊跃地投入到支前行列。他们抬担架、送物资、修公路,许多地方出现了父母送子女、子女送父母、妻子送丈夫、父子兄弟姐妹争着上前线的动人场面。山南地区一位翻身贫苦农奴把自己的两个儿子、三个女儿都送去支前。在支前工作中,西藏各族优秀儿女,吃苦耐劳,不畏艰险,不怕流血牺牲,同边防部队指战员并肩战斗。他们在抢修道路、前运后送、救护和医治伤病员、装卸物资、打扫战场等各项勤务中,表现出高度的爱国热情,涌现出许多可歌可泣的英雄人物和模范事迹。像解放战争时期山东沂蒙山区的“红嫂”那样挤下自己的奶水喂伤员的情况,在反击战的支前中出现的不少。西藏广大人民群众积极踊跃支前,对自卫反击作战胜利起了重大作用。张国华在中印边境东段自卫反击作战总结时说:“民工的作用很大,如果没有这些随军支前的民工,要定下战役决心,保证战役全胜,将是很困难的。”我在战后解放军全军政工会议上曾说:“内地人民办到的,西藏人民也能办到,内地人民办不到的,西藏人民也办到了。”

中印边境自卫反击战大扬了国威军威,维护了祖国的统一和中华民族的尊严。不仅使西藏地区的干部和人民受到一次爱国主义的战斗洗礼,而且进一步增强了民族团结、军民团结,干群关系也更亲密。在作战中,人民解放军英勇善战,艰苦卓绝,为保卫祖国边疆立下了不朽的功勋,西藏人民积极支援前线,表现了高度的爱国主义精神。自卫反击作战的胜利,更加鼓舞了西藏人民的斗志和信心,进一步稳定了边疆,保证了西藏各项事业的稳定发展。

1963年2月,国华同志在中央工作会议上汇报中印边境自卫反击战的情况,毛泽东、刘少奇、周恩来等党和国家领导人都对参战部队的功绩给予了高度的肯定和表彰。毛主席在国华同志汇报过程中,作了20多次重要插话,又对反击作战的胜利给予了具体而高度的评价。

20世纪五六十年代发生在西藏大地上的三大战役,对西藏的革命进程的影响,就其历史意义来说,如同解放战争时期的三大战役—辽沈、淮海、平津在全国解放战争局势的地位和作用。对西藏来说,刘少奇誉称:“昌都战役是解放西藏的淮海战役”。昌都战役加上以后的平叛改革和中印边境自卫反击作战这三大战役,使西藏取得和平解放,驱逐了帝国主义侵略势力,粉碎了分裂主义分子勾结帝国主义和外国反动派妄图把西藏从中国分裂出去的图谋,抵制了扩张主义的入侵和“三尼”(美国总统肯尼迪,苏共第一书记、部长会议主席尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫,印度总理尼赫鲁)反华的大合唱,维护了祖国的统一和民族的团结,巩固了西南边防的安全,摧毁了政教合一、僧侣贵族专政的封建农奴制度,西藏百万农奴翻身做主人,解放了社會生产力,彻底改变了西藏千百年的旧面貌,使西藏社会发生了质的变化,实现了社会发展的飞跃,稳步走上社会主义道路,开创了西藏历史的新纪元。

当年,刘邓首长之所以在战将云集的二野部队中挑选国华同志为进军西藏、解放西藏的统帅,看中的是国华同志突出的组织才干和人格魅力,是他身经百战、指挥有方、屡建战功和勇于开辟新区工作的工作作风,是他凸显的勤奋好学、开拓进取的执着精神和优秀品质,是他能严格掌握党的政策的良好政治素质。在领导进藏人员及西藏人民在进军西藏、解放西藏、建设西藏、保卫祖国边疆的伟大历程中,国华同志所展现出的文韬武略、高度的政治远见和高超的指挥艺术,没有辜负刘邓首长当年对他的期盼。

国华同志为解放西藏、建设西藏、保卫祖国边疆立下了不朽的功勋,西藏人民永远铭记他!我们这些“老西藏”永远怀念他!

(编辑 姚建萍)

(作者是第18军52师原副政委、中共西藏

自治区党委原第一书记)