六洞山地下长河岩溶发育特征及其形成演化分析

余淑姣,游省易,唐小明

(浙江省地质矿产研究所,浙江 杭州 310007)

六洞山地下长河岩溶发育特征及其形成演化分析

余淑姣,游省易,唐小明

(浙江省地质矿产研究所,浙江 杭州 310007)

概述了浙江省六洞山地下长河岩溶发育特征,并结合洞穴堆积物钙板和石笋U-Th同位素测年数据对地下河及洞穴的形成与演化进行了探讨。结果表明:六洞山地下长河发育的三层溶洞与金华江两侧地区发育的三级河流阶地有较好的耦合关系,其中第一层溶洞发育于早更新世时期,第二层溶洞发育于中更新世时期,第三层地下河道发育于晚更新世—全新世时期;六洞山地下长河的形成与演化包括早期地下河发育形成阶段、早期地下河停止发育阶段、早期地下河再次发育阶段和现代地下河发育阶段四个阶段。该研究结果可为六洞山地质遗迹资源的保护和开发提供理论依据。

岩溶发育特征;演化模式;六洞山地下长河

六洞山地下长河位于浙江省兰溪市,属国家AAA级风景旅游区,以岩溶地貌景观著称,岩溶地貌景观主要为地下河和溶洞,发育于上石炭统—下二叠统船山组灰岩中,在新构造运动间歇性抬升的影响下,六洞山一带不断遭受剥蚀、侵蚀,岩石裂隙在地下水的溶蚀、侵蚀下不断发育,形成地下河、洞厅以及洞穴堆积物,因有涌雪洞、紫霞洞、白云洞、呵呵洞、无底洞、漏斗洞六洞而得名,尤其以涌雪洞地下河而出名。

目前国内外学者对不同地区岩溶的地貌特征及其形成机制进行了相关研究并取得了一定的成果[1-7],但在推断岩溶成因机制和演化模式方面,主要是基于前期基础性调查成果,尚缺乏充分系统的采样和测试依据。而以往针对六洞山地区的研究主要集中在旅游资源开发与保护[8-9]及其北部地区的金华北山岩溶洞穴发育的基本特征和发育条件等方面[10]尚缺乏系统地对六洞山岩溶发育特征及其演化机制的研究。为此,本文在对六洞山岩溶地貌地区地质条件和岩溶发育特征进行详细调查的基础上,采用U-Th同位素测年方法对岩溶形成演化产生的钙板和石笋等进行测年,确定岩溶发育的地质时代,对地下河溶洞发育与区内河流阶地形成的时代进行了对比,并提出六洞山地下长河岩溶形成机制与演化模式,从而为开发和保护地质遗迹资源以及推动地方科普旅游提供依据。

1 地质背景条件

六洞山所在地区属于低山丘陵区,海拔高度为80~800 m,切割深度在150~450 m之间。区内年平均气温为17.7℃,降水充沛, 年降雨量平均达1 365.2 mm。

六洞山一带出露的地层岩性主要包括:上石炭统藕塘底组(C2o)砂岩、粉砂岩、泥岩,上石炭统—下二叠统船山组(C—Pc)灰岩,下二叠统梁山组(P1l)硅质岩、泥质硅质岩,下二叠统栖霞组(P1q)灰岩夹燧石条带,上侏罗统劳村组(J3l)泥质粉砂岩、砾岩等[11-12],见图1。

六洞山地下长河发育于上石炭统—下二叠统船山组(C—Pc)灰岩中,其下部不整合接触于上石炭统藕塘底组(C2o)砂岩,上部与下二叠统梁山组(P1l)硅质岩呈整合接触。船山组灰岩为中厚层至块状构造,粉晶、泥晶结构, CaO含量达55.21%;藕塘底组砂岩和梁山组硅质岩形成了岩溶发育的顶底板[13]。

区内北东东向和近东西向断裂两侧发育的节理裂隙及构造破碎带则为大气降水的入渗和地下水的径流提供了极好的条件,也为岩溶发育提供了重要的地质构造基础。此外,区内除具备岩溶发育的地层岩石以及地质构造外,还具备岩溶发育的地貌和水文地质条件。

2 六洞山地下长河岩溶发育特征

六洞山地下长河的岩溶景观主要为地下河、溶洞以及洞穴堆积物。

2.1 地下河发育特征

六洞山地下河可分为现代地下河和老地下河。现代地下河全长约4 km,标高为90~100 m,水流向西,整体走向为80°左右,与近东西向断裂走向基本一致;洞壁发育边槽,河流洞道中还发育天锅、涡穴以及次生化学沉积物和河流堆积物等。老地下河全长大于854 m,标高在115~190 m之间,整体呈“Z”形,走向北东向—北北东向—近东西向;洞道洞壁蚀余的灰岩众多,涡穴发育,次生化学沉积物、河流堆积物以及崩塌堆积物分布较多。

2.2 洞厅发育特征

六洞山地下长河中发育的最具有代表性的洞厅主要有涌雪洞和玉露洞等溶洞大厅,其他以洞道为主。

涌雪洞洞厅平面上呈北东方向展布,长条形,长约50 m,宽10~25 m,面积约840 m2,洞厅与地下河高差约20 m;底部堆积大量崩塌块石及石钟乳、前期石瀑布钙华,并发育石笋;在洞顶和洞壁发育石钟乳、石幔、石旗,洞顶堆积物呈近东西向延伸,基本与岩体裂隙发育走向一致;洞厅中部残留厚度5~8 m的钙板,层厚1~2 mm。

玉露洞洞厅平面上呈东西方向展布,长约110 m,宽8~26 m,面积约2 200 m2,洞厅与地下河高差约60 m;底部堆积大量崩塌灰岩块石、石钟乳、石笋等;洞顶、洞壁石钟乳、石幔发育,特别是在南部洞壁及洞顶沿近东西向和北东向裂隙发育大量的石幔、石钟乳、石旗等次生化学堆积物;洞厅南部东部残留厚度5~6 m钙板,层厚1~2 mm。

2.3 洞穴堆积物特征

六洞山地下河-洞穴系统中堆积物主要为次生化学沉积物和机械堆积物。次生化学沉积物在六洞山地下河-洞穴系统中分布广泛,主要为碳酸岩盐沉积物,且种类多、类型丰富。机械堆积物主要为崩塌堆积物和河流沉积物。

3 六洞山地下长河的形成与演化

3.1 地下长河岩溶洞穴分布与发育

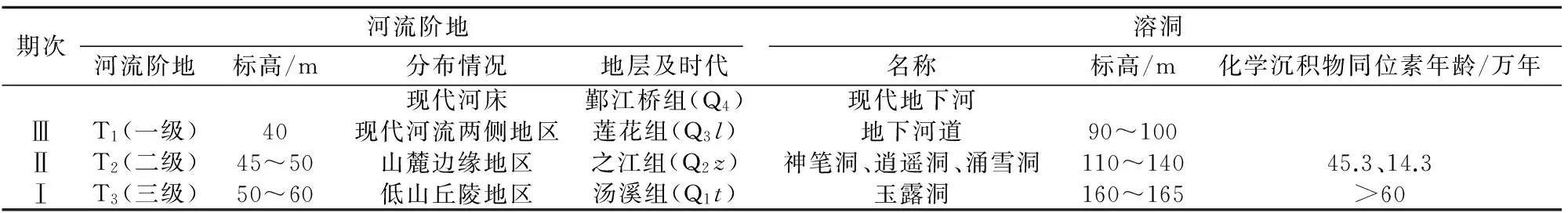

根据调查和测量,六洞山地下长河岩溶洞穴呈阶梯状分布与发育特征较明显,从上至下可分为三层溶洞(见图2):第一层溶洞层为玉露洞段,分布标高在155~180 m之间;第二层溶洞层为神笔洞、涌雪洞及逍遥洞段,分布标高在110~140 m之间;第三层溶洞层为地下河道洞段,分布标高在90~100 m之间。不同标高的溶洞形成主要是由于区域地壳间歇性抬升,使早期形成的溶洞和地下河抬升,相当于侵蚀基准面下降,地下河下切,不断侵蚀溶蚀向下发展,形成下一级层位的地下河和洞穴,导致上部洞穴和地下河水源下移,最终干涸。地壳的间歇性抬升,使得六洞山地下长河岩溶洞穴在垂直方向上呈现阶梯状的多层分布,这种阶梯状发育特征表明该地区地壳经历了三次明显的间歇性抬升。

3.2 测年样品采集及测试结果

3.2.1 测年样品的采集

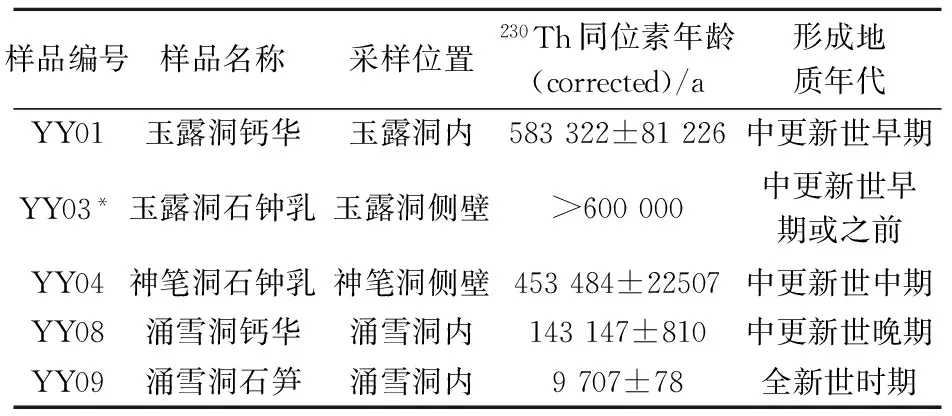

本次采集第一层和第二层溶洞中最老的堆积物作为测年样品,共采集5个样品。5个样品(编号为YY01、YY03、YY04、YY08、YY09)的具体采集位置见图2和表1,基本代表不同层位洞穴中最老的堆积物,有钙华、石钟乳和石笋。其中,钙华样品采集底部,接近基岩底部沉积的部分;石笋和石钟乳样品采集中心根部。

玉露洞中钙华样品(YY01)和石钟乳样品(YY03)都采自前期堆积形成、后期又经地下河溶蚀侵蚀残留的最老洞穴堆积物。神笔洞石钟乳样品(YY04)选择洞中上部已停止发育的石钟乳作为采集对象。涌雪洞中钙华样品(YY08)采自前期堆积形成、后期又经地下河溶蚀侵蚀残留的最老堆积物,石笋样品(YYO8)选择涌雪洞已停止发育的石笋作为采集对象。

3.2.2 样品测试结果

本次采用U-Th同位素方法测试化学沉积物样品的年龄,样品测试由西安交通大学同位素实验室完成,测试仪器采用多接收器电感耦合等离子体质谱仪(MC-ICP-MS)。化学沉积物样品的测年结果见表1。

表1 化学沉积物样品U-Th同位素定年表

注:样品YY03超出了230Th定年范围,年龄大于600 000 a。

3.3 地下长河岩溶洞穴发育与河流阶地的相关性分析

六洞山地下长河位于金华江河流的东北侧,根据以往资料,因新生代以来受喜马拉雅运动的影响,区内地壳间歇性抬升,目前金华江河谷地区已形成三级河流阶地(见图2)[14]。而六洞山地下长河地区与金华江河流阶地属于同一个地质构造单元、同一个水系流域区,且区内的构造运动、水流作用基本相似,因此六洞山地下长河形成的三层溶洞与金华江两侧地区发育的三级河流阶地有较好的耦合关系,且都与该地区的构造抬升运动存在着密切联系。

根据六洞山地下长河三层岩溶洞层与研究区河流阶地之间关系(见图2和表2)分析可知:第一层溶洞玉露洞发育于早更新世时期,对应河流三级阶地的发育期;第二层溶洞神笔洞、涌雪洞、逍遥洞发育于中更新世时期,对应河流二级阶地的发育期;第三层地下河道发育于晚更新世—全新世时期,对应河流一级阶地的发育期。该结论与化学沉积物样品U-Th同位素定年数据(见表1)基本一致。

3.4 地下河-洞穴系统形成与演化分析

根据六洞山地下河和洞厅发育特征、分布高程、不同沉积物类型特征及采样测年结果,六洞山地下长河发育演化具有多阶段性,其形成与演化主要包括以下四个阶段(见图3):

(1)第一阶段(早期地下河发育形成阶段):第一阶段分为早期和晚期。第一阶段早期(大致在早更新世—中更新世早期),由于新构造运动,地壳的间歇性抬升,地表水系发育,河流下切至灰岩地带,区内具有溶蚀性的地表水及包气带地下水不断沿早期近东西向、北东向断裂构造带附近的裂隙及北倾地层层面溶蚀,特别是在构造带附近裂隙密集带等相对软弱地带岩溶发育更强烈,岩溶作用逐渐由以溶蚀作用为主转变为溶蚀-崩塌为主,形成玉露洞、白坑洼地等。早期主要为溶洞、管道裂隙等发育的初阶段,形成玉露洞以及管道裂隙等;随着岩溶的不断发育,岩溶区不但有水流的溶蚀和侵蚀作用,还开始有大规模的崩塌作用,玉露洞面积不断扩大,形成较大的洞厅,落水洞进一步扩大,补给地下溶蚀性水量规模扩大,直至沿裂隙及层面等发育的岩溶通道不断连通,逐渐形成了早期的六洞山地下河。当时在白坑及西山寺等一带发育规模较大的落水洞与地下河相接,白坑和西山寺汇集的地表水不断通过落水洞补给地下河,同时将周边坡积物也携带进入地下河,特别是发育在其南部的藕塘底组(C2o)砂岩、泥岩等风化碎屑被带入地下河,堆积在河床之中,形成了以砂岩、泥岩为主的砂砾石堆积物,因此在早期地下河边槽中及部分洞顶均可见胶结砂砾石堆积物分布。地下河形成后相当长一段时期地壳相对稳定,且地下河处于饱水状态,地下河以水平侧蚀、溶蚀为主,形成了现今玉露洞至洞口较平直的洞顶。第一阶段晚期(中更新世中期),地下河所在区地壳抬升,地下河下蚀和溶蚀速度加大(神笔洞河道裂点处),玉露洞脱离水面,形成第一层溶洞。沿溶洞裂隙等渗入的水流在洞厅中堆积了厚度大于5 m的钙板,洞顶则形成石钟乳等次生化学沉积物。经采用U-Th同位素测年对钙板、石钟乳等测年(见表1),结果表明其年龄最老超过60万a,说明在该时期玉露洞已经形成,并脱离地下河水面。

表2 六洞山地下长河岩溶洞层与研究区河流阶地之间的对比

注:化学沉积物同位素年龄测试数据见表1。

(2)第二阶段(早期地下河停止发育阶段):中更新世中—晚期,地壳趋于稳定,地下河以侧蚀为主,神笔洞一带的洞道不断溶蚀,崩塌扩大,形成神笔洞洞厅。经采用U-Th同位素对石钟乳等测年(见表1),结果表明在45.3万a前神笔洞已经形成。中更新世晚期,地下河不断扩大,逍遥洞和涌雪洞一带河道沿构造裂隙不断崩塌,形成洞厅。而后因白坑和西山寺一带堆积物堵塞洼地落水洞和漏斗,导致地下河水量减少,甚至断流,岩溶作用由原来的地下河侵蚀溶蚀转为地下裂隙水的堆积作用,特别是在涌雪洞以及地下河洞道等地带,堆积了大量次生化学沉积物——流石钙板、钙质胶结的角砾等。当时钙板沉积物基本将周边地下河洞道填充,因此在现今洞顶、洞壁等地带也有钙板、钙质胶结角砾等分布,且堆积至最顶部边槽之上,厚度至少在3 m以上,几乎填充了整个地下河洞道。经采用U-Th同位素对钙板及钙质胶结角砾测年,结果表明在涌雪洞的蚀余钙板年龄在14.3万a。

(3)第三阶段(早期地下河再次发育阶段):晚更新世,地下河再次发育,前期堆积在洞道、洞厅的钙板次生化学沉积物由于颗粒大、孔隙大,最易遭受溶蚀和侵蚀,并不断发生崩塌。由于在涌雪洞地下河出口一带洞壁和洞顶残留了大量蚀余的钙板及钙质胶结角砾等,因而在地下河道洞顶形成了天锅、蚀余地貌景观等,在涌雪洞崩塌堆积的钙板形成乌龟石等。该阶段地壳处于缓慢抬升阶段,地下河以下蚀和侧向溶蚀侵蚀作用为主。在这段时期,白坑、西山寺地带的落水洞等被周边坡积物充填,形成岩溶洼地,不能将区内大量的坡积砂岩、泥岩等碎石带入地下河,因此在现今河流中砂砾石以灰岩为主,砂岩、泥岩含量相对较少。

(4)第四阶段(现代地下河发育阶段):随着岩溶发育以及地壳的抬升,岩溶区地表水不断下切,以往的洞厅和洞道也不断溶蚀,崩塌扩大,原地下河上游的岩溶通道也不断向周边扩张连通,地下河向北改道,形成了现今的地下河道。逍遥洞及涌雪洞等脱离地下水位,仅与包气带地下水相接,失去了进一步发展的动力条件,洞穴此时以崩塌为主,同时开始发育大量的次生化学沉积物。根据对涌雪洞停止生长的石笋底部取样采用U-Th同位素测年,结果表明在0.97万a前涌雪洞已脱离地下河。全新世以来由于该区地壳处于间歇性抬升阶段,因此形成现今地下河上部多层侧蚀边槽。

4 结 论

(1) 六洞山地下长河以地下河及溶洞为特色,发育较为完整的次生化学沉积物景观以及侵蚀、溶蚀景观,该地区的地层岩性、地质构造以及有利的地貌、水文地质条件是岩溶地下河、溶洞洞穴发育的重要条件。区内北东东向和近东西向断裂控制了地下河及岩溶洞穴的发育。

(2) 通过对六洞山地下长河发育的三层溶洞与金华江两侧地区发育的三级河流阶地形成时代进行对比分析,并结合洞穴化学沉积物样品U-Th同位素测年结果,推断第一层溶洞(玉露洞)发育于早更新世时期;第二层溶洞(神笔洞、逍遥洞、涌雪洞)发育于中更新世时期;第三层地下河道发育于晚更新世—全新世时期。

(3) 受新构造运动以及地质构造、地下水控制,六洞山地下长河形成与演化分为四个阶段:早期地下河发育形成阶段→早期地下河停止发育阶段→早期地下河再次发育阶段→现代地下河发育阶段。

致谢:感谢中国地质大学黄俊华教授及张宏斌同学给予的帮助。

[1] 卢耀如.岩溶——奇峰异洞的世界[M].北京:清华大学出版社;广州:暨南大学出版社,2011:6-7.

[2] 秦亚,程新民,常建平.辽宁本溪晶花洞洞穴特征及形成时代[J].世界地质,2011,30(3):375-380.

[3] 王立操.大连城山头国家级自然保护区滨海岩溶地貌特征及其形成机制[D].大连:辽宁师范大学,2011.

[4] 宋林华.喀斯特地貌研究进展与趋势 [J].地理科学进展,2000,19(3):193-202.

[5] 吕金波.石花洞8层溶洞展示北京西山新构造运动的隆升[J].城市地质,2012,7(4):41-45.

[6] Groves C,Meiman J.Weathering,geomorphic work,and karst landscape evolution in the Cave City groundwater basin,Mammoth Cave,Kentucky[J].Geomorphology,2005,67(1):115-126.

[7] Reif M,Frohn R C,Lane C R,et al.Mapping isolated wetlands in a karst landscape:GIS and remote sensing methods[J].GIScience&RemoteSensing,2009,46(2):187-211.

[8] 竺国强,董传万.浙江省岩溶洞穴基本特征及其旅游开发中的几个问题[J].国土资源科技管理,2007,24(2):109-113.

[9] 周国新,金钦帅,张泾文.在保护中开发 在开发中保护——双龙岩溶景观遗迹保护与开发利用建议[J].浙江国土资源,2009(11):55-57.

[10]徐秀登,冯利华,汤虎良.金华北山溶洞的形成条件与分布规律探讨[J].浙江地质,1988,4(2):49-56.

[11]浙江省区域地质测量大队.1∶20万金华幅区域地质矿产调查报告[R].杭州:浙江省地质局,1966:60-64.

[12]浙江省区域地质测量大队.1∶5万石渠幅、浦江幅、孝顺幅地质图说明书[R].杭州:浙江省地质矿产厅,1997:1-37.

[13]浙江省区域地质测量大队.1∶20万衢县幅、金华幅区域水文地质普查报告[R].杭州:浙江省地质局,1979:17-22.

[14]浙江省区域地质测量大队.金衢盆地东段及永嘉武义盆地第四纪地质踏勘报告[R].杭州:浙江省地质局,1966:3-26.

Characteristics of Karst Development and Evolution of the Underground River of Mt.Liudong in Zhejiang Province

YU Shujiao,YOU Shengyi,TANG Xiaoming

(ZhejiangInstituteofGeologyandMineralResoures,Hangzhou310007,China)

The underground river of Mt.Liudong in Lanxi City,Zhejiang Province,develops in Chuanshan formation of Upper Carboniferous-Lower Permian limestone,and its karst landscapes are mainly underground rivers and caves.Under the impact of new tectonic intermittent uplift,Mt.Liudong area constantly suffers from erosion.Fractured rock continues to develope under the corrosion and erosion of groundwater and forms the underground river,cave halls and speleothems.This article describes the karst characteristics of the underground river of Mt.Liudong,and discusses the formation and evolution of the underground river and caves by combining with calcium board and stalagmites dating data.The results show that good coupling relationships exist between the three-layer karst caves developed around the underground river of Mt.Liudong and three-level river terraces.Specifically,the first, second and third karst caves develop in the Early Pleistocene, Mid-Pleistocene and Late Pleistocene respectively.The formation and evolution processes of the underground river of Mt.Liudong include four stages:early stage of formation development of the underground river,early stage of suspending development of the underground river,early stage of redevelopment of the underground river and modern stage of the underground river.This study may provide theoretical basis for the protection and development of geological relic resources.

Karst development characteristic;evolution model;underground river of Mt.Liudong

1671-1556(2015)04-0010-06

2015-04-22

2015-06-24

余淑姣(1980—),女,硕士,工程师,主要从事水工环地质调查及计算机制图工作。E-mail:36509463@qq.com

X141

A

10.13578/j.cnki.issn.1671-1556.2015.04.002