软弱地基的强夯置换法施工

贵州建工集团第二建筑工程有限责任公司 贵阳 550007

1 工程概况

贵州师范大学花溪校区建设工程一期会议中心、礼堂工程应用了地基强夯施工,采用杂填土填筑。该场地具有高压缩性,场地均匀性差、力学性质差、强度低、后期不均匀沉降严重,属不良地基土。为了提高地基土的压缩模量,减少地基后期不均匀沉降,需对回填土区域进行地基强夯处理,强夯处理面积18 000 m2。会议中心及礼堂区为回填区,回填并经整平后,场坪高程为1 169 m、1 167 m、1 166 m、1 164 m、1 163 m、1 161 m。强夯处理地基范围每边超出建筑外缘的宽度不小于5 m。经钻探揭露,拟建物周边已全部回填,回填区域很大,场地周边填方高程在1 163~1 169 m之间,拟建物处于填方区域的中部,建筑边线以外不存在填方边坡,场内存在最大高度为6 m的填方边坡。根据本工程现场施工面积较大的特点,我公司根据场区内不同施工要求划分为若干个施工小区,进行分片、分组管理[1,2]。

2 强夯置换法工法特点

本工程地基处理要求为:采用强夯对杂填土(主要为不均匀碎石,厚2~20 m)进行强夯处理;强夯应按照《强夯地基处理技术规程》(CECS 279—2010)要求执行;地基设计等级为乙级;强夯布点间距建议采用6 m梅花形布置且满足规范。

根据以上工程要求,拟采用强夯置换法,该工法具有以下特点[3]:

1)适用范围广,可处理的地基土类型广泛;

2)加固地基效果显著,强夯加固后可立即投入使用;

3)投入设备少、施工简便、加固费用低,更适用于大规模地基加固;

4)可根据上部结构需要,在原地面上选择加固范围,具有直观性和灵活性;

5)对地基土及周围环境不产生任何化学污染。

3 工艺原理与工艺流程

强夯置换法是用几吨或几十吨的重锤从高处落下,反复多次夯击地面,对地基进行强力夯实,这种强大的夯击能在地基中产生强烈的冲击波(其中体积波起主导作用,包括纵波和横波)和动应力[4]。从夯击点发出的纵波和横波向地基纵深方向传播,使地基土经历孔隙压缩、局部液化、可变渗透(动力排水)和时效触变恢复等几个阶段,使原地基土压缩,形成夯孔(图1)。

施工工艺流程:施工准备(进场)→施工放线、定位→试夯→点夯→夯坑推平→测量标高→满夯→检测→退场。

4 操作要点

4.1 设计方案的初定及地质周边环境条件的调查

4.1.1 预定地基加固目标

根据拟建的建(构)筑物荷载的情况,预定地基加固的目标,如拟加固的土层、强夯置换体的深度、加固后强夯置换体和强夯置换复合地基土应达到的物理力学性质相关指标等。

4.1.2 地基条件、周边环境调查

1)夯前岩土工程勘察,对拟进行强夯置换区域的地质情况进行勘察,了解场地详细的地质情况,了解场地的土层是否适合强夯置换加固处理,了解拟加固土层的物理力学性质指标,以便确定强夯置换方案和对比夯前、夯后的加固效果。

2)对拟进行强夯置换区域周边环境进行调查。由于强夯置换施工过程会引起地表振动,并产生噪声。因此必须对周边环境条件进行调查,以了解该场地是否适宜采用强夯置换加固处理或者是否需要采取隔振、防振或其他措施。

3)核实强夯区域和周边是否有地下管道和军用电缆等。若有则要做相关的预防处理措施(一般做法是开挖减振沟,沟的尺寸根据现场实际情况定)。

4.2 强夯置换设计

根据预定地基加固目标和场地地基条件进行强夯置换设计,主要设计参数为:强夯置换碎(块)石墩体深度、夯击能、夯击次数、夯击循环数、间隔时间、夯击点布置和处理范围。这些参数都是根据规范和工程经验初步选定,通过试夯或试验性施工进行验证并经必要的修改调整,最后确定适合现场地基条件的设计参数。

工程技术要求:建议采用强夯能级3 000 kN·m,其中点夯能级3 000 kN·m,满夯能级为1 000 kN·m,施工遍数为一遍点夯一遍满夯,夯击数为点夯5~7击,满夯1~2击,布点形式为6.0 m×6.0 m布置,夯锤质量为20~25 t。

夯击遍数应根据地基土的性质确定,可采用点夯2~3遍,对于渗透性较差的细颗粒土,必要时可适当增加夯击遍数。最后再以低能量满夯2遍,满夯可采用轻锤或低落距锤多次夯击,锤印搭接。

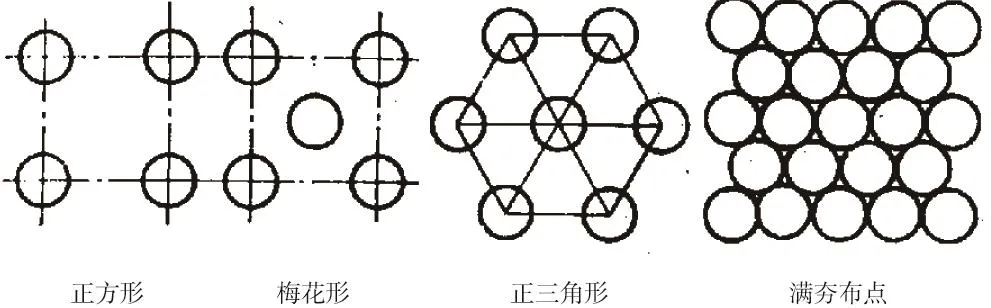

强夯置换布点形式应根据基础形状和宽度采用正方形、梅花形或等边三角形布置(图2)。置换墩间距应根据荷载大小和原土的承载力选定。

图2 布点形式

4.3 试夯

在大面积施工之前,首先应确定试夯方案,在现场进行夯击试验,以确定夯击次数、填料量等强夯参数和施工工艺,并对试夯结果进行检测。试夯面积应不小于1 000 m2,试夯场地的工程地质条件应具有代表性,可由设计单位现场指定。

4.4 地面标高测量及夯点测放

对整个强夯区域进行夯前标高测量控制,确保夯后标高达到设计标高位置。

1)根据施工图纸和现场布设的坐标控制网,采用经纬仪或全站仪测放夯点位置,用明显的标志标出或用石灰点标出夯位中心点。

2)在每一遍夯击前应对夯点放线进行复核,如施工中发现夯锤偏离夯坑中心,应立即调整对中;夯击后如发现坑底歪斜度较大,需及时用填料将坑底垫平后,方可继续夯击。夯完后检查夯坑位置,发现偏差或漏夯应及时纠正。

3)夯机就位即夯锤就位时,夯锤中心和测放的夯点要重合,必要时以夯点为中心画石灰圈,提高夯锤就位准确度。

4)在夯前及夯击过程中,用塔尺立于锤顶,由专门测量人员用水准仪测量锤顶标高,每夯一锤测量一次,前后两次的差值即为此次夯击的夯沉量,以最后两击夯沉量满足设计要求为停夯标准。

4.5 点夯施工过程控制

1)清理并平整施工场地;标出夯点,并测量场地高程;起重机就位,夯锤置于夯点位置;测量夯前锤顶高程。

2)将夯锤起吊到预定高度,开启脱钩装置,待夯锤自由下落后,放下吊钩,测量锤顶高程。若发现因坑底倾斜造成夯锤歪斜时,应及时将坑底填平。

3)第1次环夯3~5击或夯坑深度相等于锤高后,采用装载机或挖掘机进行填料。

4)第2次循环夯若干击至锤高,再回填石料。

5)重复夯击,重复回填,填后再夯,夯后再填,连续循环若干次,直至达到要求为止(图3)。

图3 点夯示意

6)中间检查主要有以下5项:

(l)施工过程中,每夯一击,采用水准仪测量每击夯沉量,记录填料次数及每次的填料量。并将数据填入《强夯置换施工记录表》中。

(2)检查有偏锤现象时,除调整吊臂外,还应将夯坑底整平。

(3)当夯坑出水时,应及时回填石料,并保持锤底离水位不小于1.0 m。

(4)当夯坑周边隆起过大时,应及时挖去隆起部分。

(5)检查回填石料,确保石料满足设计要求。

7)夯击结果以同时满足以下要求为收锤标准:

(1)第n次夯击循环最后两击平均夯沉量不大于1/10锤高。

(2)总夯沉量为1.5倍设计强夯置换体长度。

4.6 场地平整、标高测量及满夯施工

每遍施工完成后,应用推土机对其场地进行整平。表面平整度应以不影响强夯机械行走和正常施工且高差不大于200 mm为宜;场地平整后应对标高进行测量、记录,为下一步满夯的标高控制提供依据;采用低能量进行满夯,在满夯时应采用质量较小的夯锤,多次夯击,锤印搭接,一般满夯遍数不少于2遍(图4)。

图4 满夯示意

4.7 强夯检测及验收

为保证强夯置换工程质量,在强夯置换施工完成后应进行必要的抽样检测。请具有相关资质的地基基础承载力检查机构对地基基础进行检测。合格后组织建设单位、监理单位共同验收。常见的检测项目主要为强夯置换碎(块)石墩体形和深度、强夯置换碎(块)石墩承载力、强夯整体置换地基的加固深度以及强夯置换复合地基的承载力和变形模量等。

1)采用探井、钻孔取样,标准贯入试验时,单位工程不应少于3点;1 500~3 000 m2的工程,每500 m2至少有1个点;3 000 m2以上工程,超过3 000 m2部分每600 m2至少1个点。

2)采用换刀法、灌砂法、灌水法进行密实度、固体体积率检测时,单位工程不应少于3点;每100 m2不应少于1个点;1 000 m2以上工程,每200 m2至少1个点,纵向分层检测点的间距应小于2 m。

3)采用静力触探、重型动力触探检测时,单位工程至少3个点;1 000~3 000 m2的工程,每300 m2至少有1个点;3 000 m2以上工程,超过3 000 m2部分每500 m2至少1个点。

5 效益分析

强夯置换法使用设备简单、施工工艺简单、适用土质范围广,可取得较高的承载力,一般地基强度可提高2~5倍;变形沉降量小,压缩性降低,加固影响深度可达6~10 m;工效高、施工速度快,较换土回填和桩基施工缩短一半工期;节省加固原材料、节省投资,比换土回填节省60%费用,比预制桩节省50%~70%,比砂桩节省40%~50%[5,6]。

该施工工法满足了地基基础承载力要求,同时也满足了建设方对工期的要求,得到了建设方的一致好评,取得了一定的社会效益和经济效益。