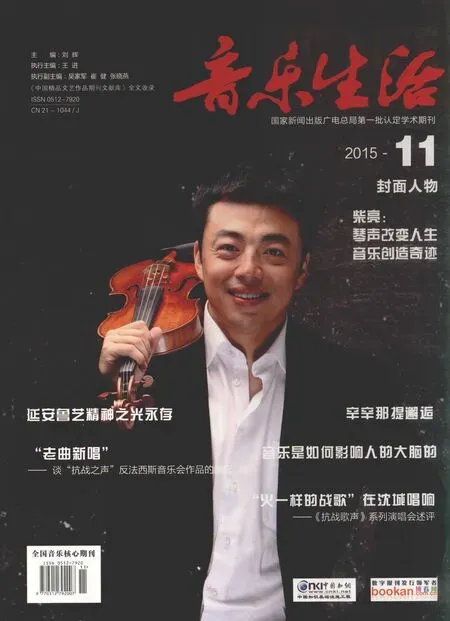

柴亮:琴声改变人生 音乐创造奇迹

文/代媛媛

柴亮:琴声改变人生 音乐创造奇迹

文/代媛媛

柴亮,活跃在美国和世界各地乐坛的青年小提琴演奏家,当代的艺术精英。 柴亮出生于音乐世家,父亲是作曲家,母亲是歌唱家,都是沈阳音乐学院的教授,他五岁时学习钢琴,九岁学小提琴,两年后(1980年),被沈阳音乐学院附中录取,师从于关庆武、王冠、靳延平、吴佩茹教授。1983年被派送到中央音乐学院高中代培,师从于王治隆教授。1986年破格免试升入中央音乐学院本科,师从于著名小提琴教育家林耀基教授,1990年毕业于中央音乐学院。1991年获南加州大学全额奖学金赴美留学,师从于阿丽丝·香福教授。一年后获美国杰出人物资金资助的全额奖学金进入世界著名的音乐学府—— 茱莉亚音乐学院,在世界小提琴教学权威桃瑞丝·迪蕾教授及助手康厚教授的指导下学习。1994年获茱莉亚音乐学院艺术家文凭,1997年获硕士学位。之后,除演出外,柴亮还作为迪蕾大师的助手受聘于茱莉亚音乐学院,受聘为布鲁伦大学小提琴研究生班导师,并经常在各地举办大师班进行讲学和指挥乐队等活动。

北京的傍晚总是弥漫着惬意而温暖的气息。在这样一个美丽的傍晚,国际著名小提琴演奏家柴亮先生在中央音乐学院古色古香的王府大院中接受了笔者的采访。棉质T恤,随性率真的笑容,爽朗自如的言谈,以及信手拈来的幽默,构成了柴亮带给笔者的第一印象。身处朴实无华但却厚重雅致的古老院落中,从少年时的音乐梦想,到今日不断成熟的音乐理念,再到为祖国的未来构建更加美好的音乐梦想,柴亮侃侃而谈,虽然身边并无小提琴相伴,但是,他那虽不洪亮但却足够真诚的话语,却已经足以为读者勾勒出一个精彩而神奇的音乐世界。

轨 迹

或许在旁人看来,优秀音乐家的成就都是一样的耀眼绚烂,但他们成长的轨迹却各有各的精彩,柴亮,便是这样一位优秀、幸运而又独具魅力的音乐家。谈到自己学习音乐的人生轨迹,柴亮具有自己独特的心得与体会。由于出生在沈阳的一个音乐世家,所以柴亮的童年深深晕染了音乐的色彩,也由于音乐的存在,他的童年充满了乐趣。在他的童年乃至青少年时期,国内的经济状况相比之下并不发达,那是一个物质非常贫乏的时代,但也是一个充满热情的年代。与物质生活的贫瘠相反,当时的人们有着饱满而充实的内心,对于精神生活的渴求也达到了一个前所未有的高度。让柴亮感到幸福的,便是能不断从音乐中汲取营养。在幼年柴亮的记忆里,似乎拉小提琴这件事情向来都是与快乐划等号的,在他幼小的心灵中始终认为,只要能够拉琴,心中便会有一种无可替代的满足感。“这种快乐恐怕是现在的学生难以理解的,当时也没有考级之类功利性的想法,我就是发自内心地想拉琴,除此以外别无他想。或许,我应该感谢那个年代,能够令我心无旁骛地拉琴。”柴亮笑道。

拉琴,成了他童年取之不尽用之不竭的快乐源泉。在当时,如果能有机会听上一张古典音乐的老式唱片或者一盘录音带,那就是一种莫大的幸福了。升上初中后,柴亮对于音乐那种如饥似渴的求知欲更加旺盛了,他与同学们交换最多的东西是录音带,而交流最多的内容,则是对音乐近乎狂热的追求与各种各样的音乐心得体会,“说实话那种劲头和今天孩子们对电子游戏的热情很相似,只不过我们没有游戏,我们只有音乐。”柴亮点点头,“我们那个时候,同学之间丝毫没有吃穿用的攀比,但是如果听说谁多听了一张大师演奏的唱片,那大家就争先恐后,一定也要听到才可以。这种生活和今天已经有很大的差别了,这是时代的变化使然, 不过如果要我说,我觉得我们那个时候很幸运。”

沈阳音乐学院的学习为柴亮的音乐之路打下了坚实的基础,而优异的成绩也使得柴亮顺利地进入中央音乐学院继续新的学习。当他踏入中央音乐学院的大门时,一个更广阔的音乐世界便已经在他面前呈现开来了。

身处中国著名的音乐学府,柴亮的第一感觉便是大开眼界。在这里,他不仅可以随心所欲地聆听、欣赏由国际大师演绎的优秀作品,获益匪浅,更重要的是拥有了更多能够直接接触国际音乐的机会,在中央音乐学院学习过程中,丰富多彩的大师班接踵而至,更加精彩的音乐会也令他目不暇接,名师的指点与谆谆教导使得他的专业水平更上一层楼,柴亮以惊人的速度成长着,他对音乐的认识更深刻了,而他的琴艺与艺术思路,也渐渐走向了成熟。

从沈阳到北京,两个美丽的城市,造就了少年柴亮最初的音乐梦想,如果说,沈阳音乐学院与中央音乐学院的国内音乐学习为柴亮打下了良好的基础、打开了他的艺术视野,那么其后留学美国的经历,则令柴亮领略到了一番崭新的天地。那是一种对艺术更为直观的触摸与理解。而美国规整而又严肃的艺术市场的整体运作、茱莉亚音乐学院严谨的教学体系与开放的学术风气,都令柴亮感触良多,不仅对音乐的本质,更对音乐作为一种人文艺术的存在有了更细致入微的关注。而在恩师——世界小提琴教学权威桃瑞丝·迪蕾教授身边,从学生到助教,柴亮以惊人的速度成长着。“其实我认为美国的学习,令我最难忘的是对于室内乐的演绎与诠释方面有了更深的认识。”柴亮的语气虽然轻描淡写,但却透露出一股子韧劲。因为毕竟室内乐对于当时的中国还稍显陌生。但是在柴亮心中,室内乐的演绎似乎是一个解不开的情结。

印 迹

音乐,像是一枚厚重的印章,它在柴亮的生活中早已打下了不可或缺、无可替代的烙印,音乐是他生命中最珍贵的所在,也是他最想要守护的东西。当被问及“最喜欢哪位作曲家”时,柴亮笑了,他的笑容明快直率又带了一点俏皮。“非要说吗?这个问题?”不过随后,他的语气又明显严肃起来:“如果非要说出个最喜欢来,那肯定是巴赫和贝多芬。”

诚然,最喜欢的作曲家是巴赫与贝多芬, 两位西方音乐历史上不可逾越的高峰,但是在柴亮的心中,也同样有这样的觉悟,他始终认为:作为一名音乐家,一名小提琴演奏家,有一个不能推脱的任务,那就是培养听众。“说白了,就是给听众一个台阶下。”他笑着解释道。

在柴亮的眼中,听众是一个尤其值得关照的群体。当今社会,流行音乐广受欢迎拥有大批粉丝的现状固然存在,但是作为一名小提琴演奏家,他渴望能令更多的人喜欢并理解古典音乐。“古典音乐与流行音乐,这就好像美食与快餐一样。我相信只要经过努力,是会有一大批听众爱上古典音乐的。”柴亮如是说,而他也的确为此付出了心血。在用小提琴来演绎改编后的《天路》时,柴亮用低回婉转、如泣如诉的演奏拨动着听众的心弦;在张弛有度、引人入胜的《美国往事》中,柴亮更是挥洒着小提琴那如魔如幻的戏剧性;而在《映山红》中,小提琴更是用那银铃般的音色热情地吟唱着。这样的琴声,早已超越了所谓古典与流行的束缚,在柴亮的演奏中,听众们首先爱上了小提琴华美的音色,而更进一步,则爱上了由小提琴承载的古典音乐。或许,在柴亮的眼中,手中的小提琴有时犹如一盏明灯,为通向古典之路的听众而等待;有时,又好似一把钥匙,为有缘结识古典音乐的听众时刻准备好,打开这扇神奇的大门。

谈到小提琴这种来自西洋的乐器,如何与中国民族音乐相结合时,柴亮也有自己独到的见解。由于中国民族音乐作品以五声音阶居多,所以在以西洋交响乐团的方式演奏中国民族音乐作品时就尤其要小心两者在各方面的搭配是否和谐。而反过来,西洋乐器小提琴,则经常会在柴亮的手中与中国传统音乐碰撞出精彩的火花。比如在《幻蝶》等专辑中,民乐团与小提琴那天衣无缝的合作也令柴亮过足了“中国风”的音乐瘾,不论是演奏《梁祝》时竹笛一声清脆的鸣唱,还是《菊花台》中古筝泠泠轻灵的娓娓道来,都与小提琴深情的咏叹交相辉映,听来令人忘情,细细回味,仍余韵绕梁。

除了演奏,柴亮同样活跃在教学工作的舞台。而对自己的学生,他有着自己“四位一体”的中心价值观。

“首先我要求学生必须努力工作,好好练琴。”柴亮笑道。作为一名小提琴专业的音乐学生,用心拉好琴无论如何都是学业的重中之重,在这方面,柴亮对学生的要求很严格,几乎是说一不二。虽然他极少发脾气,但学生们却对他敬畏有加,每当上专业课之前,都会拼命地加油练琴,看到学生们一脸严肃认真对待音乐的态度,柴亮的脸上写满了成就感:“我很少对学生发火,但他们都很努力,不会在专业上吊儿郎当,对此我很欣慰。”

“第二,我相信我的学生每个人都能成功。”说到这里,柴亮的语气中透着一股坚定的气质。他对于师生之间的信任非常看重。而在柴亮心中相信每一位学生的潜力,努力使他们发挥出自己的潜力与才能并最终获得成功,这是一名老师对自己学生最高的信任。或许正因如此,柴亮的学生们很信任、甚至很依赖这位严格中透着幽默,努力中饱含灵气的老师。不仅在专业上,更在人生道路的把握上,他们都愿意好好听听柴老师的意见。

“第三,我让学生知道,成功之路是艰难的,如果在成功之路上遇到问题,我会帮助他。”柴亮特意加重了“帮助”二字的语气,这种帮助,在柴亮看来或许更像一种启发与向导,当学生在技术方面遇到了难关,老师当然会用丰富的演奏与教学经验来解围,而当学生在音乐的理解、音乐前进道路上出现了问题,作为老师,则更多是想办法鼓起学生的勇气,启迪学生的灵感与信心,使得他们能够突破重围,最终获得成功。

除了在校学生之外,柴亮对自己已经毕业的学生也同样关心。毕业生们遇到的现实问题,也一样被柴亮所关注。“关于第四点,我有很多学生已经毕业了,踏入了社会,或者参加了工作,而毕业了的学生难免会遇到人生的低谷,当他们处于低谷时,我告诉他们,我会一直在这里。”很多学生在毕业后遭遇了各种各样的人生低谷,而他们的老师——柴亮,则总会坚定地支持他们。

奇 迹

音乐,到底是一种怎样的艺术?在柴亮心中,音乐或许早已超脱了“艺术”这个名词的界限,在他的世界里,音乐就是奇迹,是一种能焕发出神妙奇迹的存在。而“音乐之帆”,便是音乐赐予柴亮最为耀眼的奇迹。

“2009年2月份,我去国家大剧院看委内瑞拉西蒙·玻利瓦尔交响乐团的演出,”柴亮说,“这场演出对我的震动非常大,可以说,它是我人生中的文艺复兴。”当提到“文艺复兴”这个词时,柴亮意味深长地点了点头。

或许在冥冥之中,音乐早已为柴亮指明了一条道路。早在2008年,一个偶然的机会,柴亮前往国家大剧院欣赏了一场委内瑞拉西蒙·玻利瓦尔交响乐团的演出彩排,这场彩排对于柴亮震动极大,也为他的音乐人生展开了一幅奇迹般的画卷。“实在是太感动、太精彩了!”柴亮由衷地赞叹道。

感动柴亮的不仅是交响乐团精彩绝伦的演出,更感动于交响乐团所映射出的那种内在的光辉。委内瑞拉本是一个经济不发达的国家,但政府却非常注重社会的音乐教育,并很早便成立了一个名为“委内瑞拉青年与儿童管弦乐团国家基金会”(FESOJIV)的组织。正是这项音乐救助体系,使这个贫穷落后、看似与古典音乐无缘的国家在音乐生活中生机勃勃、不断活跃于世界各大音乐厅,演奏着美妙的古典音乐作品。

而基金会那明确而掷地有声的宗旨,对柴亮这位来自中国的小提琴演奏家来说则好似一句启迪:“这些活动的首要目的绝不是培养职业音乐家,而是为了拯救我们的孩子们。”原来,音乐可以帮助身处贫困的青少年改变生活状况!而且音乐甚至能够令这些青少年创造出令人惊叹的奇迹!从小浸染在音乐中的柴亮,听过的音乐会可谓多如牛毛,他本来认为自己是个听音乐会很少激动的人,然而这一次,他却实实在在地被感动了。

交响乐团演奏的状态引起了柴亮巨大的共鸣,他不仅深深叹服,同时也在思考:中国能不能拥有一个这样的音乐组织?中国也是一个发展中国家,也拥有许许多多的弱势儿童,那么,能不能用音乐来为这些弱势儿童创造奇迹呢?当这个念头在心中萌动,柴亮便纠集了自己的一群好友来到前门23号的法餐厅。“一开始我想先资助二十来个学生,把活动组织起来。”令他欣慰的是,好友们虽然来自各行各业,大多事业有成,但是听到柴亮的这个想法时都纷纷毫不犹豫地表示支持并慷慨解囊,就这样,柴亮的“音乐之帆”顺利起航了。置办乐器、寻找场地,召集优秀的教师对学生进行培训,种种工作柴亮都亲力亲为。“我在蒲公英中学来做这件事情,学生们超乎想象的努力,练习两个月之后我们就登上舞台,你相信吗?就是这短短的两个月,音乐令孩子们脱胎换骨,而出自他们手中的音乐也感人极了。”说到这里,柴亮的眼中闪闪发光。

从沈阳音乐学院到中央音乐学院再到美国的茱莉亚音乐学院,柴亮一直认为自己是个幸运的人,因为他遇到了最优秀的老师,接受了最顶级的音乐教育,而此时此刻,柴亮更希望这些弱势儿童能够和自己一样幸福,他们那略显暗淡的童年,能够因音乐而五彩缤纷。所以,当满脸质朴的孩子们怯生生地拿起弦弓,小心翼翼地拉响小提琴;当红脸蛋的男孩带着羞涩的微笑吹响长号;当还带着些乡野气息的少年带着朝圣般的神情捧起黑管,柴亮的梦想实现了,“音乐之帆”已然有了乘风破浪的气魄,音乐,早已为少年们鼓起了梦想的风帆,而柴亮自己,也好像又重新活了一次般地清新而自豪。

“音乐是什么?音乐是一种能够体现自身的东西,是沟通人的媒介。而音乐也是最公平、最纯洁的东西,当音符一出来,在音乐面前便人人平等了。”柴亮由衷地说。是的,在柴亮眼中,音乐有一种超越世俗的神奇力量,这种力量足以改变一个人,创造一个生命的奇迹。当柴亮看到自己的这些“中国穷孩子”在音乐上作出令人赞叹的成绩、当这些弱势儿童的脸上渐渐浮现出自信的笑容时,他的心中也充满了温暖的成就感与自豪感。

现在,这个温馨而伟大的事业仍在进行中,并且进行得有声有色。同时吸引了更多有同样梦想的人加入了进来。柴亮成功了,通过音乐,他不仅实现了自己的音乐梦想扬名世界,更是将这精神方面的强大力量传递给了他的“音乐之帆”,传递给了无数中国的孩子们。孩子是祖国的未来,更是民族的希望,将音乐的魅力带给孩子,这将是柴亮毕生的事业。身处舞台的柴亮,潇洒自如、神采飞扬;活跃于“音乐之帆”的柴亮,真诚率性、热情洋溢。用琴声改变人生,用音乐创造奇迹,柴亮已经做到了,而他定将鼓满风帆,令自己心中最为高贵而神圣的音乐遨游于祖国乃至世界更广阔的海洋之中。

(责任编辑 姜 楠)