犯罪标签理论的再探讨

摘 要:标签理论作为20世纪60年代兴起于西方犯罪学研究领域的综合运用社会学、心理学等理论和学科解释和研究犯罪现象的一种犯罪解释学的学说,它以其“叛经离道”的研究思路和视野曾在犯罪学主流理论经历了一百余年的时兴时衰的命运。然而,标签理论究竟如何了?这仍需对标签理论的概念、持论者及其精辟论断、一般性理论等略作梳理,并从正反两个方面加以检视与评析,才能达到全方位认识之目的,析出问题所在。犯罪标签理论应当顺承其后期理论研究进路,并运用实证分析法对贴标签和越轨行为的全程进行研究,这是其走出理论困境的唯一出路。

关键词:标签理论;效应;越轨行为;犯罪预防

一、犯罪标签理论的概念释明

《辞海》解释,标签是指:“贴在或系在物品上,标明品名、用途、价格等的纸片。”,再结合英文单词对标签的解释可概括为:标签(label),是指对事物所额外加上用于识别的资讯信息的纸卡或牌子。标签理论者们针对国家和社会对某些越轨行为或者不道德行为的创立和运用,并从法律的制定与实施加以确认和惩戒的现象,认为这实际上是如给产品贴标签的行为性质没有差别,它的目的就是要把这些“越轨者”与其他社会正常人加以标记区别开来,并将他们(outsider)排除于圈子之外,另类对待。同时,如果以社会契约论所论之深层次的社会和个人的关系来看,可以说,这些越轨者是违背基于自愿订立的社会契约义务而产生,他们理当为自己自由意志支配的行为承担责任、付出代价。由此可见,标签理论实质上是对社会契约论根本原理的背反,它在质疑与检讨我们绝对多数民主下的法治文明机制。

然而,于另一方面考察,标签只是一个文字或其他图形符号,它只能简单标注某件事物而根本无法说明该事物的详细情况,它给我们的最重要功能是于表面形象上的印象。但是,倘若我们根本不知晓所标注的事物是什么,就算看到标签也于是无益,或者对被标签事物一知半解就凭感觉随意贴了一个标签,这后果是很严重的,所以这也是其本身固有的局限所在。因此这再次警示我们,标签与否,怎么标签,涉及它所代表的事物的定性,应当是一个十分严肃的问题,对于犯罪的标签更是如此,绝不能恣意妄为。

据此,通过对标签的全面认识与考察,我们可以得出如下一组标签理论构成的一般性结论:犯罪标签(criminal labelling)是指那些由于违反主权者制定的法律、侵犯了国家所保护的法益并构成犯罪的社会越轨者被国家和社会贴上犯罪者的标签;国家和社会给犯罪者贴上犯罪标签并通过刑罚加以惩戒或单纯宣告有罪,以此来预测警示、教育引导人们不为一定行为或为一定行为,进而达到保护人们生命财产安全、保护和扩大自由以及维护人们正常的生产生活秩序的根本目的,这就是犯罪标签效应(crime labeling effect);犯罪标签主要针对于犯罪者以外的人而设定,因为标签本身对于犯罪者并不能起到实质性惩处作用,也不是发挥特殊预防作用的工具,而特殊预防的途径在于针对犯罪者及犯罪者犯罪行为的刑罚惩罚。因此犯罪标签之初衷是将偏差行为者或犯罪者与符合社会道德与法律的正常行为者区别开来,将他们视为“局外人”,从而凸显和发挥刑法针对于犯罪者之外的其他人的一般预防的作用。

二、犯罪标签理论之利弊简评

标签理论产生于特定的社会背景之下,为解决当时其他理论无法回答的问题提供了一种耳目为之一新的答案,单就这一点来说,它无疑是有可采性的。然而,任何真理都有其适合范围,一旦越出半步就是谬误,如果将它作为能解释犯罪的唯一的、封闭的理论阐释,它就误人不浅,所以许多学者对它提出了批评。从一种宏观视野解读,可以发现,标签理论是这样一种跛脚理论,其有以下瑕疵:

其一,研究视野与思路狭窄,偏信偏顾导致名实不符。这表现在:①对犯罪定义和差别执法现象以及贴标签负面作用的绝对化、夸大化,因为不是任何犯罪都是犯罪定义者随心所欲的结果,然与之截然相反,犯罪并非没有本质,犯罪的本质是绝对多数公意之下符合一般社会观念的具有法益侵犯性的特定行为;②立法、执法、司法的法律运行过程出现的差别对待只是个别现象,不能将其夸大化从而犯了以偏概全的错误。同样,复发性越轨之产生并不是由于贴标签一个原因引发,就目前实证研究发现,犯罪原因并不是单一因素或者几个因素简单堆砌加和的结果,它是各种错综复杂的因素综合作用的结果。

其二,思辨过甚与实证不够,主观分析造成理论贫弱。这具体体现在:①差别执法与贴标签有无固定或必然联系尚存疑问。②于客观而言,初级越轨行为与复发性越轨行为和再犯罪率必然有关联,因此,欲深入研究越轨行为与标签现象,则犯罪率不得不提,那么,这两者与犯罪率之间到底又有何程度的关联度,然至今仍无这方面的专门研究成果。

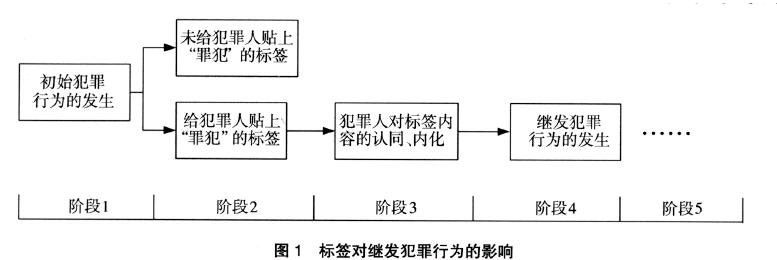

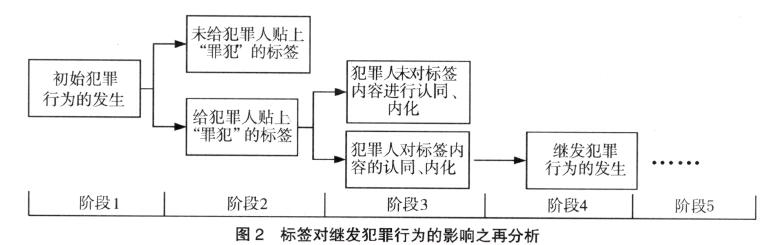

而后期标签理论的研究思路与方法虽然有一定程度的修正和改进,但这远远未能从根本上摆脱研究视域的狭隘性,有很多上面所说的问题仍未得到解决。有学者也注意到了这一点,并提出利用如下图所示的动态分析的研究方法(注:二图均引自原文),对贴标签与越轨行为进行各个分具体阶段的专项研究,并对已有各种标签理论观点进行区位定位或区间段定位的对应性评析。这种实证分析方法殊值提倡和运用,但这种分割式的方法也有局限性,不能只看只研究某区位或某区间段,这不适合越轨者的越轨行为的发展演进过程本身具有不可分割性的继续状态属性要求。

故此,本文主张应当如上图所示的以从初次越轨行为开始直至复发性越轨的发生以及之后的复发性循环的全程为研究对象,全程跟踪观察,前后相连地步步分析,然后据此得出相关实例与数据佐证。以马素达和布雷斯维特为代表的后继学者虽然在实证分析这方面有所贡献,但广度与深度显然不够,所以标签理论在实际上并没有获得更多足够的实证上的检验和支持,如果标签理论想要不被历史所摒弃,那么这种全程式全方位的实证分析法无疑是走出其自身理论困境的唯一出路。

参考文献:

[1]许章润.犯罪学(第三版)[M].法律出版社,2007年.

[2]吴宗宪.西方犯罪学(第二版)[M].北京:法律出版社,2006.

作者简介:

毛振东,西北政法大学刑事法学院刑法学研究生。