崔墨卿:北京诗坛不老松

刘晓川

我和老诗人崔墨卿相识于上世纪80年代下半叶,那时我刚加入北京作家协会不久,因我在《北京日报》文艺部供职,所以北京作协的几个专业创作委员会的会议,我都要去参加,以熟悉更多的作者。就在那些会上,我熟悉了老诗人崔墨卿。老崔是那种既热情又厚道的人。他很直率,快人快语,有啥说啥,不是那种弯弯绕。这样性格的人,和他交往不会有任何负担。我们很快相熟起来。他说北京有一个老工人诗歌创作协会,介绍我去跟大家伙认识一下,一下子就又和韩忆萍、何玉锁、王恩宇、顾绍康、耿春城、张宝申、陈满平、崔金生等十几个人熟悉了。我发现老崔是个十分顾念情感的人,对上述这些老诗人,平时谈起时,一个个如数家珍,都亲切得不得了。而当一些诗友挚友相继去世时,他掩饰不住无尽的悲痛,很快写就一篇篇饱含感情的悼念诗文,散发在多家报刊上。

慢慢地,我更熟悉了他的作品。老崔是以诗歌作品登上文坛的,他的诗歌非常大气,总有一气呵成之感,读起来荡气回肠。他早年是在位于清河的北京毛纺厂做挡车工和修理工,而他学诗起步于上世纪的1958年。应该承认他早年的诗作受《红旗歌谣》的影响很深。后来,他给当时的《北京晚报》投稿,晚报的一位负责诗歌的编辑叫姚爱伦,她给老崔写了一封回信,老崔至今还记得其中的几句话:除了独特的构思外,要有一两句让人读起来回味无穷的诗句,就完整了。年轻的老崔那时就努力朝着编辑对他的要求去做。1963年8月,老崔的诗作《厂矿诗抄·上班路上》在《北京日报》上发表了,虽然只有短短的30多行,但是带给他的喜悦至今都难以忘怀。

老崔从小就喜爱文学艺术,中国的古典小说,唐诗宋词,他特别喜爱。尤其是唐诗宋词,对他以后的诗歌创作生涯影响极深,在他的诗作中似乎都能看到古典诗词的痕迹。他还喜爱中国的京剧、评剧以及许多民间艺术。在50多年的诗歌创作过程中,俄罗斯诗人莱蒙托夫、伊萨科夫斯基,中国诗人郭小川、张志民的诗,尤以郭小川的《甘蔗林·青纱帐》,张志民的诗《西行剪影》及其晚年的自赏诗等,给了老崔在诗歌创作上多方面的启迪,在他的诗歌中也不难找到这些诗人的影子和影响。在老崔的成长道路上,他特别感激的是已故诗人张志民和作家浩然。张志民对老崔既有过书信往来,也有过当面指教。浩然曾为老崔的诗集《雨丝风片》写了序言,在序言中浩然谆谆告诫他说:“不管社会形势发生怎样的变化,不管对创作者怎样的不利,只要对文学的深爱之心不改变,只要对文学美好的追求目标不动摇,用自己的刻苦努力、埋头苦写,写出成绩,用过硬的功夫写出过硬的作品,就能够立于不败之地。”这两位老崔深爱的著名文学家和诗人对他的教诲,他铭刻在心,不敢有忘,并且在自己的创作实践中,身体力行。

上世纪70年代,老崔的诗逐渐在《北京文学》《诗刊》《北京日报》《北京晚报》《工人日报》等国内有影响的报刊上发表,成为崭露头角的工人诗人。他太热爱诗歌了,他认为诗是心声,因为有话要说,有情要诉,是感情喷发的结果,每一首成功的诗,都是诗人情感的凝聚物。但要写诗就要遵循诗歌的创作规律,人人嘴里都能讲出的话,何必要让诗人去说呢?诗歌创作的过程,就是思考和顿悟的过程,写一首诗顺利的话几个小时就可以写出来,但为了构思和寻找更好的诗句,往往需要花费几天的工夫。他说他一次骑自行车回家,由于边构思边骑车,竟然不知不觉和前边骑车的人撞在了一起。有时在夜里的睡梦中,突然有了好的构思和诗句,只好悄悄披衣坐起,为了不影响妻子休息摸黑记下脑中的神来之笔,天亮之后,再重新抄写清楚。50多年来,老崔在全国近30家报刊创作发表了近两千首诗,出版诗集《霜天六重奏》(合作)《燃烧的枫情》《雨丝风片》《长歌短调》《诗里乾坤》。还出版散文随笔集《名人与美食》《新风旧俗话北京》等。老崔于1982年加入北京作家协会,1997年加入中国作家协会,是中国作家协会第六、七、八次全国代表大会的代表,北京作家协会第三、四届理事会理事,是北京作协二至五届诗歌创作委员会副主任,北京作协第五届名誉理事。北京作家协会还为老崔出版的四部诗集隆重召开过4次高规格的作品研讨会。时至今日,已经75周岁的老崔,思维敏捷,仍然笔耕不辍,继续活跃在北京的诗坛上。

老崔是个热心肠的人,有些公益活动无论是否他的份内,他都事必躬亲。我俩曾参加过北京作协组织的去外地的采风活动,他都是忙前忙后,让大家伙在餐厅就坐,联系点菜,催促上菜,甚至有人误了时间没有及时上车,他都要急急如火地去催。我都觉得他太忙太累了,可他仍是精神抖擞地跑来跑去。有时我就想,得亏有老崔在,大家伙得省多少事啊,有他在,我们太踏实了。老崔的热心肠还表现在不管谁,只要求到他,他一般都应承下来倾心竭力地去做。比如,著名朗诵艺术家殷之光总是求老崔给他撰写朗诵诗,而且每次都要求他快速交稿。老崔总是默默地应承下来,不管自己多忙,也抓紧时间写好交给殷之光。因为他觉得受人之托即是相知,也证明殷之光认可老崔的诗歌风格,自己写的诗通过殷之光的朗诵,也是向社会的传播吧,老崔很知足。

老崔的脾气很好,不着急不上火,通常总是那种笑眯眯的,笑意老是堆在脸庞的两块颧骨上。正因为老崔的好脾气,老朋友们都爱和老崔开玩笑,因他说话一急就有些口吃,朋友们就打趣地让老崔背诗,或说他是作协下属“嗑协”的会长,作理事会报告,三句话却用了两个小时。老崔明白朋友们并无恶意,只是无奈地小声嗫嚅着什么,脸上仍是笑眯眯的。越是如此,朋友们越是敬重老崔,越爱和老崔交往,关系都很铁,用现在时髦的说法,就是老崔在文朋诗友中,有着极高的声望和极强的亲和力。

老崔有着惊人的记忆力,他能记起这件事发生在哪年哪月甚至是哪日,那天都有谁谁谁在场,说了什么话等等。他的这种超常的记忆力,使得很多朋友异常佩服。老崔说这得益于他年轻时对古典诗词的背诵,背得多了,记忆力也就得到了加强。我就曾请教过老崔,如海淀区的发展史,海淀区文学发展的简单情况等,老崔说得很仔细也很详细,使我获益匪浅。

老崔无疑是海淀文学的一面旗帜,是因为老崔对这片热土眷恋得最深,对这片热上的文学爱好者关怀得最切。老崔早在上世纪70年代就已是成名诗人了,现在还是海淀区作协的副主席。他曾任过海淀文化馆文学创作组的组长,从1978年起,老崔和孙雁行等一起创办了《枫叶报》,坚持了近10年,指导和培养了海淀区的一大批文学作者,其中许多人后来加入了北京作协和中国作协。老崔至今还记得他怎样一字字,一行行修改许多海淀作者的处女诗作,并亲自推荐到公开报刊发表。许多海淀作家和诗人的创作有了腾飞的起色时,又是老崔亲自介绍他们加入北京作家协会和中国作家协会。海淀的作家和诗人都非常尊崇老崔。就在最近,我还参加过海淀作协组织的诗歌创作研讨会,开会前,与会的海淀作家和诗人们围坐在老崔的身旁,聆听着老崔神采飞扬地说这说那。开会了,老崔在会上谆谆地向年轻诗友们诉说着自己诗歌创作的理念和体会。他不强求大家都接受自己的创作理念,但强调在这个多元化发展和个性张扬的时代,诗歌还是不要过多用典过多摆弄词汇,而是要情发于中、明白晓畅、朗朗上口就好。他还真诚地向大家呼吁,要多向年轻的现代派诗人学习,学习他们的构思、意境和语言,每写一首诗作都要有对自己新的挑战和新的突破。

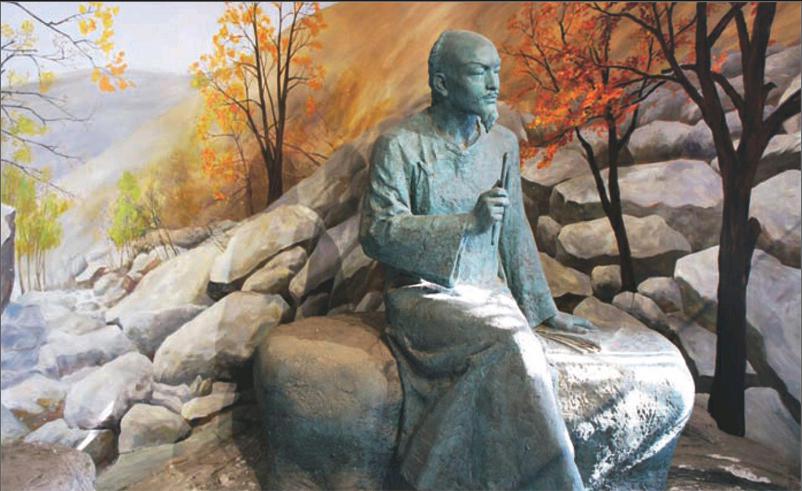

说老崔是海淀文学的一张名片也不为过,只要一提起海淀文学,老崔无疑是首当其冲的,这好像是文朋诗友们的共识了。因为老崔生于斯长于斯,对海淀的一山一水一草一木,他太熟悉了,随便找出一处地方,他就能够滔滔不绝地说出那个地方出现过哪些人物,那个地方的特点和风貌,因此他写了百余首有关海淀的诗作,对海淀的山川风物倾注了很多感情。他写曹雪芹、写大觉寺、写圆明园,更写诗人引以自豪的中关村……这样,我们才能欣赏到老崔用他的心血创作的诗篇《古寺兰香》《蓟门烟树》《圆明园卢沟桥》《曹雪芹》《情满西山》《颐和园三唱》《香山红叶》和《稻香湖之恋》……