中美PHEV能耗评价方法对比研究*

侯 聪,王贺武,欧阳明高

(1.清华大学,汽车安全与节能国家重点实验室,北京 100084;2.重庆长安汽车股份有限公司,重庆 400023)

前言

插电式混合动力汽车(plug-in hybrid electric vehicle,PHEV)因同时具有纯电动汽车(battery electric vehicle,BEV)和混合动力汽车(hybrid electric vehicle,HEV)的优点而受到广泛关注[1]。各主要汽车公司相继推出了PHEV产品:通用推出了沃蓝达[2];福特推出了 C-MAX[3];丰田则推出了普锐斯[4]。随着PHEV越来越受到关注,PHEV燃油经济性的评价也成为了争论的焦点[5]。在美国,很多PHEV制造商纷纷称自己生产的PHEV燃油经济性能够达到每加仑100英里甚至150英里。但其真实性需要一套科学的方法来评价。

PHEV对能源的消耗和传统汽车相比有两个特点:(1)PHEV可使用电能和燃油两种能源;(2)PHEV的运行分为电量消耗(charge depletion,CD)和电量维持(charge sustaining,CS)两个阶段。因为以上两个特点,PHEV的平均能耗随出行特征(包括行驶工况、出行里程等)的变化而变化[1]。

科学地评价PHEV能耗具有重要意义。对于国家而言,有助于准确地评估推广PHEV带来的节能减排效果;对于汽车企业而言,有助于协助企业制定新能源汽车技术路线;对于用户而言,有助于支持用户的购车决策。

本文中分别从评价体系、车辆测试、指标计算等方面对比研究中美两国对于PHEV能耗的评价方法,指出了我国现有PHEV能耗评价方法的不足。

1 能耗评价体系

1.1 美国PHEV能耗评价体系

美国现有的PHEV能耗评价体系是以环保署(EPA)和交通部(DOT)联合推出的燃油经济性与环保标签为窗口,联邦法规(code of federal regulations,CFR)为直接支撑,技术标准(SAE Standards)为间接支撑的综合体系,如图1所示。

新标签由EPA和DOT在2012年联合发布,在2013年正式实施[6]。新的标签一共有10种,适用于包括“下一代汽车”在内的10种不同动力系统汽车的能耗与环保评价。其中有两种标签分别针对串联式PHEV(在CD阶段只使用电能,发动机完全不参与)和混合式PHEV(在CD阶段发动机在必要的时候会辅助驱动)。

以混合式PHEV为例,燃油经济性与环保标签显示的内容可以分为4个主要区域:燃油经济性区域、续驶里程区域、能源费用区域(年均能源费用和5年节省费用)和排放评分区域,如图2所示。

燃油经济性区域位于标签的左上方,显示了PHEV对燃油和电能的消耗率。由于PHEV的运行分为CD和CS阶段,所以燃油经济性也分为两个框显示,左右框分别对应上述两个阶段的结果。在CD阶段,燃油经济性分别以等效燃油经济性、油耗和电耗的形式给出。在CS阶段,因为电能没有净消耗,所以该阶段的燃油经济性仅用油耗表示。由于PHEV具有外接充电功能,所以在燃油经济性区域的左上角还显示了利用240V电源充电的时间,图中所示为4h。

续驶里程区域位于燃油经济性区域的正下方,分别对应于CD阶段和CS阶段的燃油经济性显示框。续驶里程区域显示的是CD阶段的里程和PHEV的总续驶里程。

燃油费用区域包括两部分,分别位于标签的右上方和左下方。左下方的年均能源开支是按照每年行驶15 000英里,油价为每加仑3.7美元,电价为每度电0.12美元的情况计算的结果。右上方显示的是5年内使用该PHEV能够节省的能源开支(与该年度平均的新车相比)。因PHEV节省的开支是消费者决定购买PHEV的最关键因素之一,故在该标签上专门列出该数值以供消费者做出购车决策。

排放评分区域位于标签的右下方,是以10分制的方式评级给出,10分代表最好。两个评分分别对应于温室气体排放和有害气体、颗粒物的排放。标签上所标注的排放均只考虑能源在车辆上的使用排放,而不考虑能源上游生产和运输的排放。

串联式与混合式PHEV的区别主要体现在车辆的CD阶段:串联式PHEV在CD阶段只有电能消耗,所以其燃油经济性区域只显示电能的消耗和这部分电能消耗的等效燃油经济性。而在续驶里程区域,串联式PHEV标注的为纯电续驶里程(all electric range,AER),而不是混合式对应的CD里程。

通过该标签所展示的数据,基本能完成对一辆PHEV较为系统的评价。但是,该标签仅仅是一个窗口,在其背后有一个庞大的体系对其进行支撑。

对该标签进行直接支撑的是美国联邦法规40 CFR 600(车辆的燃油经济性与温室气体排放)。标签里的每一个数值的确定方法都由该法规规定。同时,该法规还大量地引用了40 CFR 86(高速公路车辆、发动机排放控制)的内容。

对该标签进行间接支撑的是美国汽车工程师学会SAE制定的技术标准SAE J1711和SAE J2841。前者是混合动力(包括PHEV)的能耗和排放测试标准,后者是描述美国乘用车出行特征的标准。

1.2 我国PHEV能耗评价体系

我国也发布了一系列与电动汽车、混合动力汽车相关的标准与文件,其中与PHEV能耗评价最相关的标准和文件分别是国家推荐标准GB/T 19753轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法[8]和十城千辆示范工程的补贴文件。但与美国相比,我国目前还没有建立起完整的PHEV能耗评价体系。

在GB/T 19753中,主要参考了欧洲ECE R101法规[9],对 PHEV的描述为可外接充电车辆(offboard chargeable vehicle,OCV),对其评价指标分别为在市区工况、市郊工况、综合工况下的100km燃油消耗量(L/100km)和电能消耗量(kW·h/100km)。这与美国的评价方法有两点不同:(1)美国在PHEV能耗标签中,没有给出分工况能耗,而是给出了CD阶段和CS阶段的能耗;(2)美国给出了综合油耗与电耗的等效油耗,而我国是将油耗电耗分别给出。

在十城千辆示范工程的补贴文件中,对于公共服务领域的PHEV和私人购买PHEV的补贴评价标准有所不同。针对公共服务领域的 PHEV,财建[2009]6号文规定依据PHEV的节油率和最大电功率比来进行补贴。针对私人购买的 PHEV,财建[2010]227号文规定依据PHEV所装配的电池容量来进行补贴,“对满足支持条件的新能源汽车,按3000元/(kW·h)给予补助。插电式混合动力乘用车最高补助5万元/辆”。

为配合补贴政策的落实,由中机车辆技术服务中心以中机函[2009]21号文件的形式,发布了《节能与新能源汽车节油率与最大电功率比检验大纲》(简称“大纲”)。大纲规定按照GB/T 19753测得的油耗与其同级别的传统车的油耗来计算PHEV的节油率。最大电功率比则根据不同的动力系统构型有不同的计算方法,但由于PHEV具有纯电驱动功能,因此其最大电功率比统一计为100%。

对比中美现有的评价指标和体系,不难发现,在我国现有的评价指标中,并没有针对PHEV的两个特点(多能源,多阶段)而进行专门的研究,现有的指标和体系大多是沿用之前对传统汽车或传统混合动力汽车的评价思路。

1.3 PHEV能耗评价方法框架

中美现有的PHEV能耗评价方法虽然存在很大的差别,但是评价方法的框架都很类似。对PHEV的评价首先是对车辆按照一定的标准进行测试,获得测试数据;然后,再根据测试数据计算能耗评价的指标;最后,通过这一系列的数据组成标签或报告来评价车辆的能耗。

在车辆测试阶段,中美的评价方法主要差别在于:测试工况的选定、PHEV两阶段的判定、续驶里程的测试标准、燃油消耗的测试标准和电能消耗的测试标准,如图3所示。

在指标计算阶段,须解决不同车辆行驶模式的权衡问题、两阶段能耗的权衡问题、多工况测试结果间的权衡问题和PHEV油耗与电耗的权衡问题。中美PHEV能耗评价方法在上述几个需要权衡的方面也存在着不同。本文中将按照评价方法的框架,分别从车辆测试和指标计算两方面详细对比中美PHEV的能耗评价方法。

2 车辆测试方法

2.1 测试工况

中美两国在PHEV测试时,选用的工况不同:美国使用的是由EPA发布的5个工况,分别为典型市区工况UDDS、典型高速工况HFEDS、激烈驾驶工况US06、高温运行工况 SC03和低温运行工况 Cold UDDS[10];我国使用的是由 GB 18352.2 规定的 I型试验运转循环[11](完全参考欧洲的NEDC循环,包括1部和2部,分别对应于市区工况和市郊工况),如图4所示。各工况的特征参数[12]见表1。

美国使用的是瞬态工况,城市工况的最高车速为91.29km/h,高速工况的最高车速为95.84km/h。美国城区工况的最大加速度和最大减速度分别为1.476m/s2和-1.476m/s2,高速工况的最大加速度和最大减速度分别为1.422m/s2和-1.476m/s2。状态变换次数是指车辆加减速状态切换的次数。美国城市工况与高速工况的平均变换次数(每10s)分别为1.58次与1.87次。此外,美国的测试循环中还考虑了常见的激烈驾驶工况US06。该工况的最高车速为128.5km/h,最大加、减速度为 3.733m/s2和-3.067m/s2,平均状态变换次数为3.29次。

我国使用的是稳态工况,城市工况的最高车速仅为50km/h,市郊工况的最高车速为120km/h。我国城区工况的最大加速度和最大减速度分别为1.056m/s2和-0.833m/s2,市郊工况的最大加速度和最大减速度分别为0.833m/s2和-1.389m/s2。我国城市工况与市郊工况的平均变换次数(每10s)分别为0.71次和0.45次。

由此可以看出,我国测试所选取的工况比美国所选工况要“柔和”很多,而且我国还未考虑激烈驾驶、高低环境温度等一些对能耗有较大影响的工况。

因此,由于测试循环上的差异,相同的车在美国的测评体系下测得的能耗值将会比在我国的测评体系下测得的能耗值略高一些。而这些原因使根据美国工况测得的值更加贴近车辆真实的燃油消耗。

2.2 两阶段判定

中美在测试PHEV时都分为了CD阶段和CS阶段的测试,但两国对于CD阶段测试的起始条件和CS阶段测试的有效性判定依据不同。

美国将测试分为满电测试(full charge test,FCT)和电量维持测试(charge sustaining test,CST),分别对应于PHEV的CD阶段和CS阶段。

对于满电测试:规定车辆充电指示灯显示满电则认为车辆已处于满电状态。从车辆满电状态开始进行测试,直至达到FCT结束条件。美国的SAE J1711规定,在FCT中,若在测试中某一循环的始末状态相比,电能储存装置的电能净消耗(net energy change,NEC)不高于燃油消耗能量的1%,则可结束FCT。对于使用电池作为储能装置的PHEV,也可以使用等效的测试结束条件,即测试中的某一循环的始末状态相比,电池的SOC变化在2%以内。在结束条件判定循环前的循环被作为是FCT循环,如图5所示。

对于电量维持测试:为确保PHEV的电量真正处于维持阶段,美国SAE J1711规定,任意测试循环的始末电能净改变量不能超过该循环所消耗燃油能量的1%。考虑到不同车辆的电量维持策略不同,该区域可以扩大至5%,但若大于1%,须对燃油消耗按照特定方法进行修正,如图6所示。

我国将PHEV能耗测试分为条件A和条件B,分别对应于PHEV的CD阶段和CS阶段。条件A定义为储能装置处于充电终止的最高荷电状态;条件B定义为储能装置处于运行放电结束的最低荷电状态。对于条件A测试,仅进行一个I型试验运转循环即可,不用运行整个CD阶段。对于条件B测试,GB/T 19753规定了车辆放电终止条件以确定条件B测试的开始状态。放电终止条件为或稳定在50km/h,直到发动机起动;或按照厂家的建议。车辆必须达到放电终止条件后,才可进行条件B测试。我国的标准允许PHEV在CS阶段仍有电能的消耗。

综上所述,从CD阶段的测试来看,由于我国的测试只测一个循环,而美国要测试整个CD阶段,所以如果在CD阶段PHEV的电能消耗非线性,那么按照我国的测试方法进行测量,将无法准确测得PHEV在CD阶段真实电能消耗。从CS阶段的测试来看,我国允许有电能的消耗,而美国不允许电能的消耗(为了具有可操作性,给了一定的SOC公差范围),所以利用我国的测试标准,无法确保车辆真正地处于电量维持阶段,也没能体现出PHEV电量维持的本质。

2.3 续驶里程测试

在中美PHEV能耗评价方法中,都有针对续驶里程的测试,美国对于续驶里程的定义包括电量消耗循环里程(range of charge depleting cycle,Rcdc)、电量消耗实际里程(range of charge depleting actual,Rcda)和纯电续驶里程AER。而我国对PHEV的续驶里程仅有纯电续驶里程AER一个指标。

在美国的评价方法中,电量消耗循环里程Rcdc指的就是在FCT结束条件判定循环(图5)之前的FCT循环里程。电量消耗实际里程Rcda是指,若在n个FCT循环中,电量一直单调下降,那么Rcda是(如图7(a)所示)第n-1个FCT循环的SOC斜线的延长线与FCT结束时SOC水平线的交点所对应的里程;若在FCT循环中,电量非单调下降,那么Rcda为FCT结束时SOC水平线与FCT过程中SOC曲线的交点所对应的里程,如图7(b)所示。纯电续驶里程AER是指在FCT测试中,发动机第1次起动时车辆所行驶过的里程。

在我国的评价方法中,只有纯电续驶里程AER一项测试指标。它是通过车辆由满充的状态开始,运行NEDC工况,直到车辆满足GB/T 19753规定的放电终止条件时车辆所行驶过的里程。

对比中美PHEV续驶里程的测试方法:最大的区别在于美国拥有电量消耗实际里程这一指标Rcda,而我国仅有纯电续驶里程AER这一指标。如果车辆在CD阶段都是采用纯电动的驱动方式,那么两者的结果将一致;但是如果车辆在CD阶段采用的是混合驱动方式,如图8所示,那么两者的结果将会完全不同。对于在CD阶段采用混合驱动方式的PHEV来说,AER这一指标没有实际意义,因此,仅使用AER作为PHEV续驶里程的评价指标显得不够客观、全面。

2.4 燃油消耗测试

中美在测试PHEV燃油消耗量时,均使用的是碳平衡法——根据排放的碳氢(HC),一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)计算对应区间燃油的消耗。

但是,两者在计算CS阶段的油耗时有所不同。我国的评价方法从原理上允许PHEV在CS阶段的电能净消耗,因此,在CS阶段的能耗由电耗与油耗两部分组成;但美国的评价方法认为:在CS阶段电能没有净消耗,电能的波动实际都是通过燃油的消耗来平衡的,因此在CS阶段的能耗中,只有油耗一项指标。

在美国的评价方法中,PHEV在CS阶段的燃油消耗量是由实际测得的燃油消耗量与电能变化量修正得到的。SAE J1711提供了两种修正PHEV在CS阶段油耗的方法:斜率修正法和回归修正法。

斜率修正法用于待测车辆在CS阶段的测量数据已经存在的情况。此时,若车辆经测试获得一个新的点,如图9中的三角形所示,那么此时可以利用已有的数据(圆点)拟合直线的斜率,直接将本次测试的数据点按照拟合得到的斜率移动至电能净消耗等于零所对应的燃油消耗点,如图中五角星所示。

回归修正法用于待测车辆在CS阶段的测试数据不存在的情况,此时,要求对CS阶段进行多个循环的测试,然后直接根据每个循环得到的能耗点(如图10中圆点所示),拟合成PHEV的能耗直线,该直线与电能净消耗等于零的交点,即为待测车辆在CS阶段的实际油耗。

对比中美燃油消耗的测试方法,我国的评价方法反映了PHEV的直接测量结果,但未揭示PHEV在CS阶段运行的实质。美国的方法虽然是经过修正之后的结果,但揭示了PHEV在CS阶段运行的实质——PHEV对外部电能没有净消耗。

2.5 电能消耗测试

中美在测量电能消耗时,共同点是两国都记录外接充电插口输出的交流电量为电能消耗;不同点有两个:一个是美国的SAE J1711标准会将CD阶段的交流电耗按照直流电耗的权重值,分配到每一个测试循环;另一个是我国的标准规定了CS阶段电能消耗的方法。

由于PHEV在CD阶段的电能消耗可能随着SOC的变化而不同,特别是对于混合式PHEV。美国对PHEV的测试包括CD阶段的每一个循环,因此最后将交流电耗平均分到了每一个测试循环,这样就能准确描述那些电能消耗非线性的PHEV的能耗状况。而我国的标准规定只测试一个NEDC循环,因此无法测得PHEV在CD阶段不同循环的电能消耗,也就不存在将交流电耗分配到不同循环的问题。在CS阶段,美国的标准认为PHEV不会有对外部电能的净消耗,所以其将电能的轻微波动都折算成了燃油的消耗。但我国的标准则是严格按照测试结果:如图11所示,经过CS阶段的测试(图11中(5)对应)后,立即对车辆进行充电,充电消耗电能为e2;充满电后,再对车辆进行放电,直至车辆放电终止条件为止(图11中(7)对应);然后再对车辆进行充电,充电消耗电能为e3,那么在CS阶段车辆所消耗的电能就等于e2-e3。若为负数,则表示车辆在CS阶段处于充电的状态。

在实际的CS阶段,车辆的控制策略肯定会允许电池的SOC在一定的范围内波动,但不能无限地被放大。如图12所示,车辆运行在CS阶段的SOC是一条在一定范围内波动的曲线,若使用我国对车辆在CS阶段的测试结果去预测车辆的电耗,结果将不会收敛;而美国由于考虑到了车辆在CS阶段运行的实质,所以根据美国测试结果进行的车辆电能消耗的预测,虽然无法完全贴合实际的SOC线,但会与该线保持一致。

对比中美PHEV电能消耗的测试方法:第一个不同点使得美国的测试方法能够兼容混合式PHEV;第二个不同点使得通过美国的测试标准得到的CS阶段的能耗能够直接用于车辆能耗的计算。

3 指标计算方法

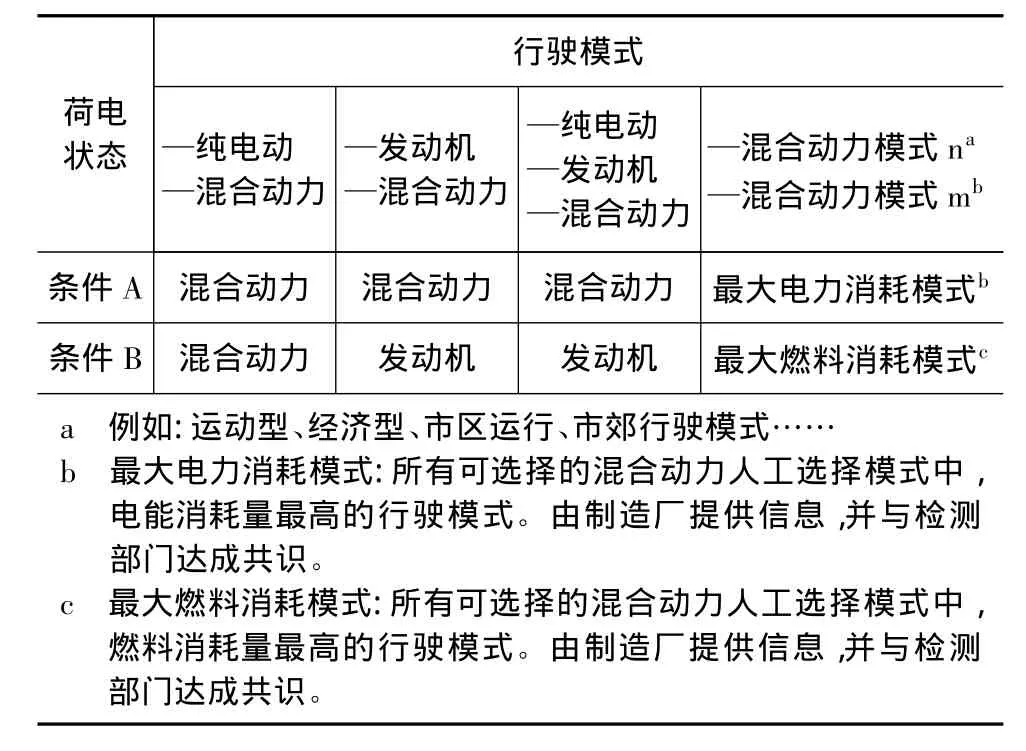

3.1 人工选择模式的权衡

PHEV中通常设置了可供驾驶员人工选择的运行模式,如经济模式、运动模式等,如表2所示。在评价PHEV的能耗时,须对不同人工选择模式的测试结果进行权衡。

表2 人工模式选择表

在美国的评价方法中,明确了由于目前缺乏对PHEV人工选择模式的研究,所以平均地对待每一种可选择的人工选择模式。即CD阶段和CS阶段的结果是由两阶段分别可选的人工选择模式对应的测试结果平均得到。

在我国的评价方法中,对模式选择的要求更为苛刻。对于不能人工选择运行模式的车辆,车辆使用默认的模式进行测试;对于可以进行人工选择运行模式的车辆,我国的GB/T 19753规定在测量CD阶段的能耗时,选择最大电力消耗的模式进行测量,并以此为CD阶段能耗的结果;在测量CS阶段的能耗时,选择最大燃料消耗模式,并以此为CS阶段能耗的结果。

对比中美对人工选择模式的权衡方法:我国的选择方法更为苛刻,而美国的选择方法得到的结果更为平均。两者各有特点,但真正合理的权衡方法应该是基于对人们使用PHEV时的模式选择行为研究所提出的权衡方法。

3.2 两阶段的权衡

运行分为CD阶段和CS阶段是PHEV最大的特点之一。PHEV在这两阶段的能耗值截然不同,因此如何权衡两阶段的能耗在平均能耗中所占的比例是PHEV能耗评价方法的一个核心内容。

美国对于两阶段的权衡是利用基于美国居民出行特征的利用系数(utility factor,UF)来实现的[13]。美国SAE J2841规定了不同里程对应的利用系数的计算方法[14]。利用系数UF是根据美国居民日均出行里程的统计得来的,但利用系数曲线并不等于出行里程的分布曲线。例如,x km对应的利用系数为y%,则说明在美国居民的出行里程中,有y%的里程是在x km以内的。因此,在其平均油耗(Ffuel)中,CD阶段的油耗(FCD)所占的权重系数,就等于CD循环里程(RCDC)所对应的利用系数(Uf),而剩余的部分则对应于CS阶段的油耗(FCS)。

我国对于两阶段的权衡是通过直接假设两次充电之间的平均行驶里程Dav等于25km而计算得到的。CD阶段的油耗(C1)与电耗(E1)对应的权重系数为纯电续驶里程De占总行驶里程的比例,而CS阶段的权重系数为储能装置两次充电之间的平均行驶里程Dav占总行驶里程的比例,总行驶里程为纯电续驶里程De与储能装置两次充电之间的平均行驶里程Dav之和。

对比中美对两阶段的权衡办法,美国的权衡方法是基于对实际日均出行里程的研究,因此,结果更能体现PHEV在实际运用中的能耗;我国的权衡方法比较缺乏理论依据,通过该方法得到的PHEV能耗与在实际运用中的能耗也许会相差甚远。

3.3 不同工况的权衡

中美对于不同工况的权衡方法完全不同:美国的综合能耗是按照一定的权重系数,对不同工况进行加权平均的结果;而我国则是直接利用综合工况的测试结果作为综合能耗。

美国对能耗的计算分为两步:(1)通过五工况法或推导五工况法将其测试结果分别合成城市工况与高速工况的能耗结果[15];(2)再将城市工况与高速工况按照55%和45%的比例进行加权。

五工况法是指将按照EPA规定的5个特征工况的测试结果按照一定的公式加权得到市区或高速的平均能耗。如市区工况的能耗是根据UDDS(FE75)、Cold UDDS(FE20)、US06和 SC03的测试结果加权得到的。

我国是以市区与市郊来区分工况的,而不以道路类型。在我国测试所使用的NEDC循环中,前面4个速度较低的循环被称为1部,即市区循环;最后一个速度较高的循环被称为2部,即市郊循环。因此,1部的测试结果直接对应于市区工况能耗;2部的测试结果对应于市郊工况能耗,整个循环的测试结果对应于综合工况下的平均能耗。

对比中美两国对于不同工况的权衡方法,美国的方法更为细致——首先将工况进行了细分,然后通过研究得到各情况的权重系数,再将不同工况的测试结果进行加权综合;我国的方法更为便捷,直接测试综合工况,将不同工况的权衡问题转移到了工况的制定环节。

3.4 油耗和电耗的权衡

中美两国对于油耗与电耗间的权衡有不同的处理方法,在美国的燃油经济性与环保标签中,有等效油耗的指标,即将电耗折算成了油耗;而在我国的现行标准中,PHEV的油耗与电耗是分别公布的,没有综合的指标。

美国对于油耗和电耗的等价关系是利用能量相等来等价的。33.705kW·h的电能与1加仑汽油的低热值等价,因此,折算成国内常用的单位就是8.95kW·h等价于1L汽油。

除了能量等价之外,学术界根据研究的目的,还有其他的一些等价关系:如研究电动汽车成本的研究者会使用价格等效;研究碳排放的研究者会利用全生命周期碳排放等效等。

4 结论

(1)美国的PHEV能耗评价方法相对完善。其特点主要表现在:使用与真实情况相符的工况;PHEV的两个运行阶段划分明确;能耗指标充分考虑了出行特征。

(2)我国的PHEV能耗评价方法尚须完善。评价方法存在的主要问题是:无明确的PHEV能耗标签;对PHEV的两阶段无严格的界定标准;没有针对混合式PHEV续驶里程的测试方法;没有考虑出行特征对PHEV能耗的影响;没有使用能够代表实际使用情景的工况。

[1] Wirasingha S G,Emadi A.Classification and Review of Control Strategies for Plug-in Hybrid Electric Vehicles[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology,2011,60(1):111 -122.

[2] 通用 Volt参数[EB/OL].[2012-11 -28].http://www.chevrolet.com/volt-electric-car.html.

[3] 福特 C-max Energi参数[EB/OL].[2012 -11 -28].http://www.ford.com/cars/cmax/trim/energy.

[4] 丰田 Prius Plug-in参数[EB/OL].[2012-11-28].http://www.toyota.com/prius-plug-in/.

[5] Carlson R W,Duoba M J,Bohn T P,et al.Testing and Analysis of Three Plug-in Hybrid Electric Vehicles[C].SAE Paper 2007 -01-0283.

[6] U.S.Environmental Protection Agency.New Fuel Economy and Environment Labels for a New Generation of Vehicles,EPA-420-F-11 -017[R].Office of Transportation and Air Quality,2011.

[7] U.S.Department of Energy.Fuel Economy and Environment Label[EB/OL].[2012 -09 -23].http://www.fueleconomy.gov/.

[8] 中国国家标准化管理委员会.GB/T 19753—2005轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法[S].北京:中国标准出版社,2005.

[9] ECE.Uniform Provisions Concerning the Approval of Passenger Cars Powered by an Internal Combustion Engine Only,or Powered by a Hybrid Electric Power Train with Regard to the Measurement of the Emission of Carbon Dioxide and Fuel Consumption and Electric Range,and of Categories M1 and N1 Vehicles Powered by an Electric Power Train Only with Regard to the Measurement of Electric Energy Consumption and Electric Range.Regulation 101[S].ECE,2005 -04.

[10] SAE International.Recommended Practice for Measuring the Exhaust Emissions and Fuel Economy of Hybrid-electric Vehicles,Including Plug-in Hybrid Vehicles[S].SAE J1711,2010 -06.

[11] 国家环境保护总局.GB 18352.2—2001轻型汽车污染物排放限值(II)[S].北京:中国标准出版社,2001.

[12] Tong H Y,Hung W T,Cheung C S.Development of a Driving Cycle for Hong Kong[J].Atmospheric Environment,1999,33(15):2323-2335.

[13] U.S.Government,Code of Federal Regulations.Title 40,Part 600,Fuel Economy and Greenhouse Gas Exhaust Emissions of Motor Vehicles[EB/OL].[2012 - 11 - 27].http://www.ecfr.gov/.

[14] SAE International.Utility Factor Definitions for Plug-in Hybrid E-lectric Behicles Using 2001 U.S.DOT National Household Travel Survey Data[S].SAE J2841 2009 -03.

[15] U.S.Government,Code of Federal Regulations.Title 40,Part 86,Control of Emissions from New AND In-use Highway Vehicles and Engines[EB/OL].[2012 -11 -27].http://www.ecfr.gov/.