耕作方式对小麦生长及产量的影响

李洪杰等

摘要:

研究了常规耕地、旋耕、免耕3 种耕地方式和有/无秸秆还田2种秸秆处理对小麦生长和产量的影响。结果表明:小麦生育前期常规耕地的叶面积指数较高,而后期免耕处理的叶面积指数较高;旋耕、免耕都降低小麦的株高;旋耕的小麦干物质积累量较常规耕地低7.2%,免耕的比常规耕地低17.7%;旋耕与常规耕地的小麦产量相当,而免耕减产10.8%。秸秆还田能提高小麦产量,尤其是旋耕处理,秸秆还田的增产达9.8%。

关键词:秸秆还田;少、免耕;叶面积指数;产量

中图分类号:S512文献标识号:A文章编号:1001-4942(2015)05-0034-03

Effects of Different Tillage Methods on Growth and Yield of Wheat

Li Hongjie, Li Zishuang, Zhou Xiaolin, Ma Qiang, Wang Wei, Sun Jinghai,Zhao Tongkai

(Dezhou Academy of Agricultural Sciences, Dezhou 253015,China)

AbstractThe effects of 3 tillage methods including conventional tillage, rotary tillage and no-tillage,and straw returning on wheat growth and yield were studied. The results showed that the leaf area index was higher at early growth stage of wheat under conventional tillage and at late growth stage of wheat under no-tillage. The plant height of wheat was reduced by rotary tillage and no-tillage. The dry matter accumulation of wheat under rotary tillage and no-tillage decreased by 7.2% and 17.7% respectively compared to conventional tillage. The yield of wheat under rotary tillage and conventional tillage were not different obviously, and it was reduced by 10.8% under no-tillage. Straw returning could increase yield of wheat,especially under rotary tillage treatment,which was increased by 9.8%.

Key wordsStraw returning; Minimum or no-tillage; Leaf area index; Yield

由于生态环境的日益恶化和沙尘雾霾天气的频发,国内外学者从不同角度出发,对干旱、半干旱地区的农田土壤风蚀危害及其防治问题进行了大量研究。研究还发现,对农田特别是沙质农田实施以免耕、少耕为代表的保护性耕作可明显减少表层土壤风蚀、降低土壤水分蒸发、减少径流、增加土壤蓄水量,进而提高作物产量、改善土壤肥力和结构,成为减少大气沙尘来源和农田风蚀的有效途径 。对此,笔者以济麦22为试材,研究少、免耕与秸秆还田对小麦生长、产量及其构成因素的影响,以期找出适宜北方灌区的小麦高效轻简栽培方式。

1材料与方法

1.1试验地概况

试验于2013~2014年在德州市农业科学研究院科技示范园进行。壤土,地势平坦,灌排方便。肥力为有机质含量9.69 g/kg,碱解氮含量88.73 mg/kg,速效磷含量24.92 mg/kg,速效钾含量145.2 mg/kg。

1.2试材与田间管理

试验地基施纯氮160 kg/hm2、P2O5 150 kg/hm2、K2O 105 kg/hm2,于小麦拔节期配合浇水追施纯氮80 kg/hm2。供试品种为济麦22,前茬作物为夏玉米。

1.3试验设计

裂区设计,主区为耕地处理:常规耕地、旋耕和免耕;裂区为秸秆处理:秸秆全量还田和无秸秆还田,共计6个处理,分别是常规耕地、有/无秸秆还田(简称常还、常无),旋耕、有/无秸秆还田(简称旋还、旋无),免耕、有/无秸秆还田(简称免还、免无)。其中,秸秆还田处理于施底肥前进行灭茬,无秸秆还田处理于施底肥前将秸秆清除。

本试验设计3种耕地方式与流程:

常规耕地:施底肥→铧式犁翻耕→旋耕机旋耕→筑埂打畦→机播下种。

旋耕:施底肥→旋耕机旋耕→筑埂打畦→机播下种。

免耕:施底肥→筑埂打畦→机播下种。

1.4调查测定项目

1.4.1叶面积指数于拔节期、挑旗期、开花期、花后6天、花后12天、花后18天调查20株具代表性的小麦植株的叶面积,通过总株数折算出叶面积指数。

1.4.2株高在拔节期、挑旗期、开花期和收获期调查20株具代表性的小麦株高,求平均值。

1.4.3干物质积累于拔节期、挑旗期、开花期、花后6天、花后12天、花后18天调查20株具代表性的小麦植株地上部干重,求单株干重。

1.4.4产量在小麦收获时进行小麦测产和考种工作。endprint

1.5统计分析

用Microsoft Excel 2003对数据进行整理,用DPS 7.0统计软件对数据进行统计分析。

2结果与分析

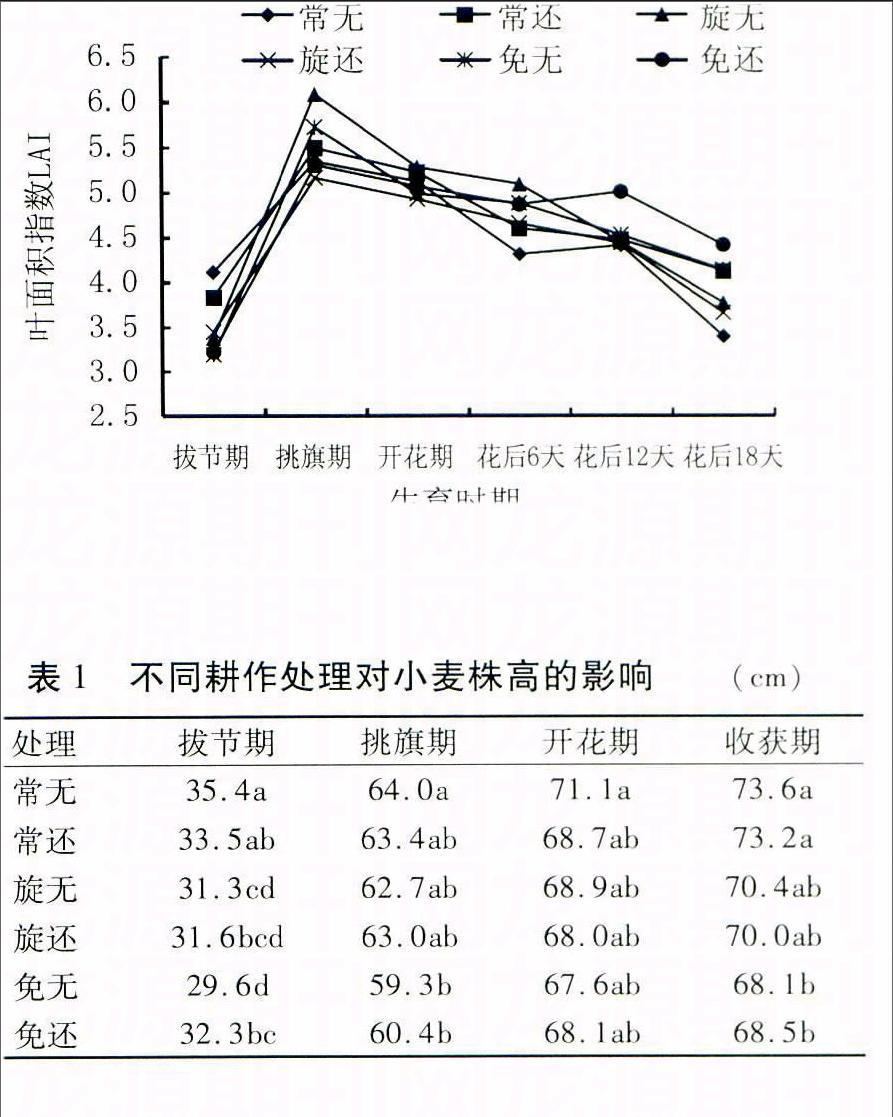

2.1不同耕作处理对小麦叶面积指数的影响

由图1可以看出,小麦叶面积指数呈先上升后下降趋势,挑旗期达最大值,之后缓慢下降,到花后12天开始快速下降。其中,秸秆还田对小麦叶面积指数的影响不明显,耕地处理影响较显著;免耕处理的叶面积指数在小麦生育前期较低,生育后期处于较高水平。

在拔节期,小麦叶面积指数具体表现为常无>常还>旋还>旋无>免还>免无,常规耕地处理的叶面积指数较高,在3.8~4.1之间;到挑旗期,旋无处理的叶面积指数最高,达到了6.1,其次为免无;到开花期,各处理的叶面积指数之间的差异不显著,而到花后12天后,免还的叶面积指数最高,这可能是因为免还处理在小麦生育后期,由于秸秆的覆盖,地表的土壤水分较其它处理高的原因。

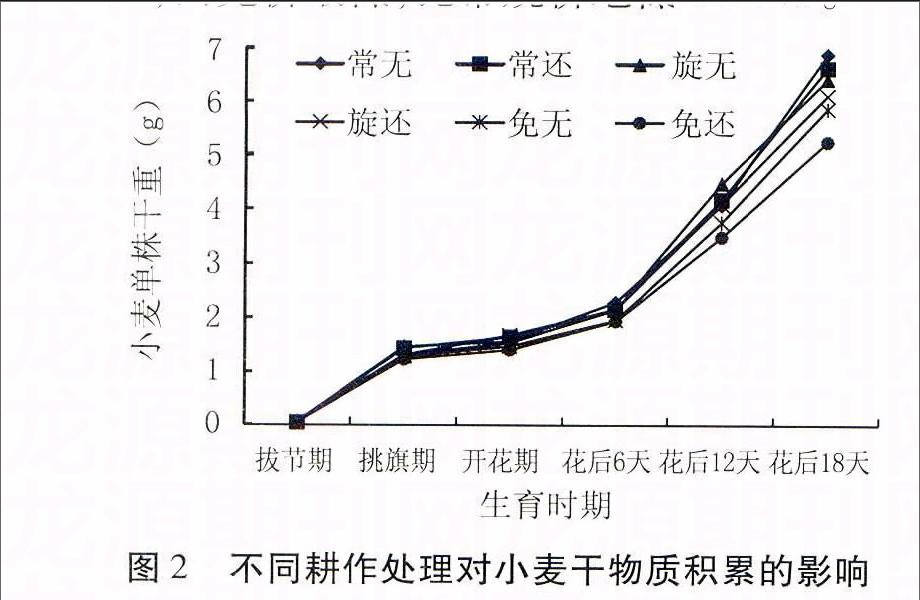

2.2不同耕作处理对小麦株高的影响

由表1可以看出,从拔节到收获,耕地方式对小麦株高的影响比较明显,具体表现为:常规耕地>旋耕>免耕,即旋耕和免耕降低小麦植株的高度,而秸秆还田对小麦株高的影响不明显。

其中,在拔节期,各处理之间的小麦株高差异较显著,常无处理株高最高,常还处理次之,最低的为免无处理,比常无处理低16.38%;到挑旗期,各处理之间的小麦株高差异逐渐缩小,株高最高的常无与株高最低的免无相差7.3%,而到开花期各处理之间的差异不显著,其中,常无处理的株高71.1 cm,其它处理的株高均在68.0 cm左右;到收获期,各处理小麦株高的大体表现为:常无、常还>旋无、旋还>免无、免还,旋耕处理与常规耕地处理之间的差异不显著,而免耕处理比常规耕地处理低6.95%。

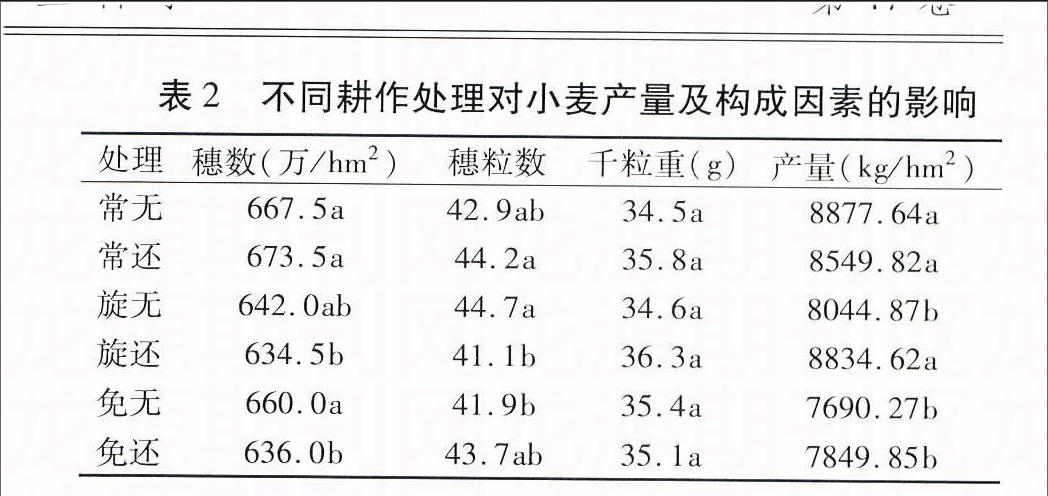

2.3不同耕作处理对小麦干物质积累的影响

由图2可以看出,小麦干物质积累变化趋势为从拔节期到挑旗期较快,而从挑旗期到花后6天变缓,再从花后6天又加快,主要是因为前期是小麦植株快速生长阶段、花后6天开始进入籽粒灌浆期,干物质积累加速。

其中,从拔节到花后6天,各处理之间的小麦干物质积累量差异不大;花后6天始,各处理间的单株小麦干物质积累量差异较显著,在花后12天,旋无和常还处理较高,单株干重分别为4.17、4.47 g,其次为常无和旋还,为4.07 g左右,而免无和免还最低,分别为3.48、3.75 g;花后18天时,各处理间的小麦干物质积累差异显著,常规耕地两处理均值最高,其次为旋耕,比常规耕地低7.2%,而免耕最低,比常规耕地低17.7%。

2.4不同耕作处理对小麦产量及构成因素的影响

由表2可以看出,三种耕地方式对小麦产量的影响具体表现为:常规耕地最高,其次为旋耕,但与常规耕地之间的差异不显著,免耕最低,比常规耕地减产10.8%,即免耕降低小麦产量。秸秆还田对小麦产量的影响具体表现为:秸秆还田>秸秆不还田,其中旋耕处理的效果更明显,秸秆还田增产9.8%,而在常规耕地和免耕处理上的效果略差,分别增产3.8%和2.1%。

除免还、旋还外,各处理之间的公顷穗数差异不显著,即耕地方式和秸秆还田对小麦公顷穗数的影响不显著,而免还处理可能受地表覆盖秸秆的影响小麦出苗较差,最终导致公顷穗数略低;各处理之间的穗粒数具体表现为常无、常还、旋无、免还>旋还、免无;耕地方式和秸秆还田对小麦千粒重的影响不显著。

3结论

秸秆还田对小麦叶面积指数的影响不明显,而耕地方式对小麦叶面积指数的影响较显著,免耕处理在生育前期较低,生育后期处于较高水平。旋耕、免耕与常规耕地相比,降低小麦的株高。耕地方式对小麦前期的干物质积累影响不大,对后期的影响较显著,其中常规耕地处理最高,其次为旋耕,免耕最低。

旋耕与常规耕地之间的小麦产量差异不显著,而免耕比常规耕地减产10.8%。秸秆还田能提高小麦产量,尤其是旋耕处理更明显,能增产9.8%。就减少机械工序和改善土壤环境方面,旋耕+秸秆还田处理值得推广。

参考文献:

[1]

陈浩,李洪文,高焕,等. 多年固定道保护性耕作对土壤结构的影响[J]. 农业工程学报,2008,24(11):122-125.

[2]张晓艳,王立,黄高宝,等. 道地药材保护性耕作对坡耕地土壤侵蚀的影响[J]. 水土保持学报,2008,22(2):58-61.

[3]刘巽浩. 中国耕作制度[M]. 北京:农业出版社,1993.

[4]朱朝云,丁国栋,杨明远. 风沙物理学[M]. 北京:中国林业出版社,1992.

[5]张锋,李鹏,张凤云,等. 玉米秸秆还田对不同类型小麦产量和品质的影响[J]. 山东农业科学,2011(3):30-32.

[6]史忠强,江晓东,王芸,等. 少免耕对夏玉米灌浆过程和产量的影响[J]. 山东农业科学, 2007(1):50-52.

[7]左忠,王峰,蒋齐,等. 免耕与传统耕作对旱作农田土壤风蚀的影响研究[J]. 西北农业学报, 2005,14(6):55-59.

[8]胡喜巧,杨文平,陈翠玲. 玉米秸秆还田对土壤养分及小麦产量的影响[J]. 河南科技学院学报:自然科学版,2013,41(1):6-8.

[9]韩宾,李增嘉,王云,等. 土壤耕作及秸秆还田对冬小麦生长状况及产量的影响[J]. 农业工程学报,2007,23(2):48-52.

[10]刘世平,张洪程,戴其根,等. 免耕套种与秸秆还田对农田生态环境及小麦生长的影响[J]. 应用生态学报,2005,16(2):393-396.

[11]丁徐泰平,朱波,汪涛,等. 秸秆还田对紫色土坡耕地养分流失的影响[J].水土保持学报,2006,20(1):30-32.endprint