吡蚜酮防治茶树假眼小绿叶蝉的效果评价及其残留分析

张田田等

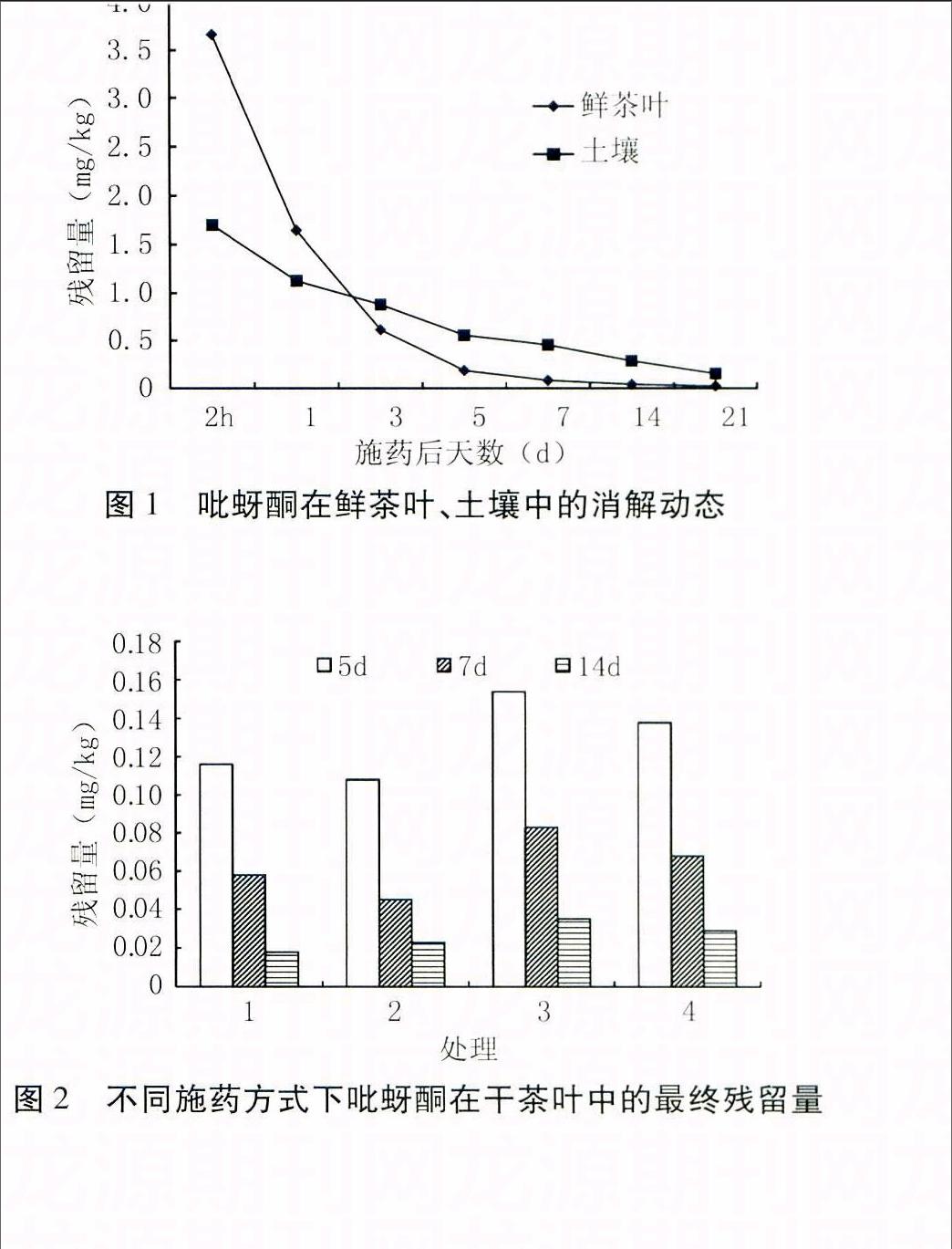

摘要:为明确吡蚜酮防治茶树假眼小绿叶蝉的效果及其在茶叶、土壤中的降解半衰期与最终残留量,解决茶树害虫危害及茶叶质量安全问题,进行了吡蚜酮田间药效试验、消解动态及最终残留试验。结果表明,25%吡蚜酮悬浮剂能有效防治茶树假眼小绿叶蝉危害,具有较好的速效性与持效性,防治效果在75%以上;吡蚜酮在鲜茶、土壤中的降解半衰期分别为3.0 d和6.5 d;25%吡蚜酮悬浮剂200 mg a.i./L 2次施药处理干茶7 d残留量为0.058 mg/kg,1次施药处理干茶7 d残留量为0.045 mg/kg。

关键词:茶树;吡蚜酮;假眼小绿叶蝉;防治效果;残留

中图分类号:S482.3+6文献标识号:A文章编号:1001-4942(2015)05-0089-04

Effect Evaluation of Pymetrozine on Controuing Empoasca

vitis and Its Pesticide Residues Analysis

Zhang Tiantian1, Xu Jiali2, Lu Xingtao1, Ma Chong1, Wu Cuixia1

(1. Taian Academy of Agricultural Sciences, Taian 271000, China; 2.Taian Agriculture Bureau, Taian 271000, China)

AbstractIn order to determine the field control effect, degradation half-life and final residues of pymetrozine, solve the problems of pest damage to tea plants and tea quality safety, the field experiments were carried out. The results showed that 25% pymetrozine SC controlled the Empoasca vitis damage effectively with good availability and persistence, and the control effect was above 75%. The degradation half-life of pymetrozine as 3.0 days and 6.5 days respectively in fresh tea and soil. The residue of 25% pymetrozine SC 200 mg a.i./L in dry tea was 0.058 mg/kg after 7 days of spraying twice, while that it was 0.045 mg/kg after 7 days of spraying once.

Key wordsTea plant; Pymetrozine; Empoasca vitis; Control effect; Residue

假眼小绿叶蝉(Empoasca viitis),隶属同翅目(Homoptera)叶蝉科(Cicadellidae),是茶树上的主要害虫。该虫虫体小,危害隐蔽,发生世代多,繁殖快,世代重叠严重,防治难度大,主要以成、若虫通过刺吸茶树芽叶、嫩梢皮层汁液,致使茶树叶芽、叶缘黄化,叶尖卷曲,叶脉呈暗红色,严重时可导致叶尖、叶缘呈红褐色枯焦状,芽梢生长缓慢甚至停滞,影响茶叶的品质和产量。

茶叶作为一种日常饮品和健康食品,其品质优劣与色、香、味密切相关,首先要求农药品种对茶叶品质无不良影响;由于茶叶全年多次连续采收,要求农药在茶叶中的残留期不能过长;另外,茶叶的主要采摘部位(茶芽)是直接喷药的部位,采下的鲜叶一般不经洗涤就直接加工制成成茶,人们饮茶时又用沸水进行多次浸泡,这就要求农药在茶叶中残留量低于相关标准,这也是关系茶叶安全的一个重要方面。

目前茶区防治假眼小绿叶蝉仍以化学农药为主,研究筛选高效、低毒、低残留农药一直是茶叶植保工作者的重要工作之一。有关化学农药对茶树叶蝉的室内活性测定和田间药效评价很多,已筛选出防效较好的农药品种有噻虫嗪、吡虫啉、啶虫脒、联苯菊酯、高效氯氰菊酯、杀螟丹、吡蚜酮等,并且均有登记产品。作为高效、低毒、低残留、对环境友好的三嗪酮类新型吡啶杂环类杀虫剂,吡蚜酮在防治茶树叶蝉的登记产品中所占比例较低。为使吡蚜酮在茶树上得到更广泛的应用,笔者对其防治茶树假眼小绿叶蝉的效果、在茶叶和土壤中的残留消解动态及最终残留量进行了研究,以期为茶叶无害化生产的大面积推广提供科学依据。

1材料与方法

1.1试验材料

HP1100液相色谱仪(配UV检测器),IKA-T25均质器,PHILIPS食品加工机,FZ102粉碎机,R-1001N旋转蒸发仪,KQ3200B型超声波清洗器,振荡器,玻璃层析柱(长15 cm,内径1.0 cm)。甲醇,色谱纯;超纯水;3%氨水-甲醇溶液;盐酸水溶液(5 mmol/L)。

供试药剂:99.1%吡蚜酮标准品,上海佳和生物科技有限公司产品,用甲醇配制0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 mg/L的吡蚜酮标准溶液;25%吡蚜酮悬浮剂,江苏克胜集团股份有限公司产品;25 g/L联苯菊酯乳油,山东中诺药业有限公司产品;240 g/L虫螨腈悬浮剂,广东德利生物科技有限公司产品;25%噻虫嗪水分散粒剂,瑞士先正达作物保护有限公司产品;10%吡虫啉可湿性粉剂,上海农乐生物制品股份有限公司产品。

供试茶树品种:黄山群体种。endprint

试验地点:泰安小津口茶园。

1.2田间试验设计

1.2.1田间药效试验试验设25%吡蚜酮悬浮剂有效量112.50、168.75、225.00 g/hm2,25 g/L联苯菊酯乳油有效量33.75 g/hm2,240 g/L虫螨腈悬浮剂有效量72.00 g/hm2,25%噻虫嗪水分散粒剂有效量18.75 g/hm2,10%吡虫啉可湿性粉剂有效量27.00 g/hm2和清水对照共8个处理。小区面积21.5 m2,随机区组排列,重复4次。每公顷用水量675 L。调查方法按GB/T 17980.56-2004农药田间药效试验准则:杀虫剂防治茶树叶蝉的规定进行。利用DPS统计分析软件进行差异显著性分析。

1.2.2消解动态试验参照文献[8]的方法,进行25%吡蚜酮悬浮剂在茶树和土壤中的残留消解动态试验。茶树消解动态试验:小区面积333 m2,25%吡蚜酮悬浮剂300 mg a.i./L喷雾处理。施药后间隔2 h及1、3、5、7、10、14、21 d,按随机法采集新鲜的茶叶样品,测定吡蚜酮在茶树鲜叶上的残留消解半衰期。土壤消解动态试验:在茶园地另辟一块空地(30 m2),按300 mg a.i./L喷雾处理,施药后间隔2 h及1、3、5、7、10、14、21 d,按随机法选择6~12个点,采集0~10 cm土壤样品,测定吡蚜酮在土壤中的残留消解半衰期。

1.2.3最终残留试验在茶园设置试验区333 m2,分为5个小区,并设空白对照区。试验设25%吡蚜酮悬浮剂200 mg a.i./L 1次施药(处理1)、200 mg a.i./L 2次施药(处理2)、300 mg a.i./L 1次施药(处理3)、300 mg a.i./L 2次施药(处理4)4个处理。2次施药处理区施药间隔7 d,第2次施药时,1次施药处理区开始施药。各处理区于末次施药后5、7、14 d,按随机法采集新鲜的茶叶和土壤(0~10 cm土层)样品。茶叶样品采回后及时制成成品茶叶样品。测定干茶、土壤中吡蚜酮的残留量。

1.3分析、测定方法

提取:称取鲜茶叶、干茶叶及干土壤各20.0 g,鲜茶叶加入100 mL盐酸水溶液,干茶叶加入100 mL甲醇,分别于IKA-T18均质器中均质2 min;干土壤加入100 mL甲醇于振荡器上振荡1 h。将3份样品放于KQ-250DB型数控超声波清洗器中超声1 h,浸泡过夜,次日抽滤。鲜茶叶用20 mL盐酸水溶液、干茶叶及干土壤用20 mL甲醇数次清洗残渣,转移至250 mL圆底烧瓶中,于45℃水浴中旋转蒸发浓缩至近干,用30 mL盐酸水溶液溶解,待净化。

净化:采用SCX固相萃取小柱(500 mg/6 mL)净化,样品先用10 mL甲醇,再10 mL水预淋小柱进行柱条件化,将提取液上柱,3 mL/min流速过柱,再先用10 mL水, 后10 mL甲醇淋脱小柱,并弃掉滤液,用3%氨水-甲醇溶液10 mL洗脱小柱,收集,于45℃水浴中旋转蒸发浓缩至近干,用甲醇定容至2 mL,待高效液相色谱测定。

检测条件:Agilent TC-C18柱(4.6 mm×250 mm,5 μm) ;检测波长:299 nm ;柱温:35℃;进样量10 μL;流动相:甲醇∶水=3∶7,流速:0.8 mL/min。

2结果与分析

2.1吡蚜酮防治茶树假眼小绿叶蝉的效果

由表1可以看出,25%吡蚜酮悬浮剂防治茶树假眼小绿叶蝉具有较好的速效性与持效性,施药后1 d防效超过75%,且随药后天数增加,其低、中、高剂量处理的防效均逐渐增加,至药后7 d,达最高(84%以上),而后逐渐降低。经方差分析,25%吡蚜酮悬浮剂低、中、高剂量处理间防效差异不显著;药后1、3 d,25%吡蚜酮悬浮剂中、高剂量处理防效低于240 g/L虫螨腈悬浮剂72.00 g a.i./hm2和25 g/L联苯菊酯乳油处理,高于25%噻虫嗪水分散粒剂处理和10%吡虫啉可湿性粉剂处理,但差异不显著。药后7 d,25%吡蚜酮悬浮剂各剂量防效显著优于对照药剂10%吡虫啉可湿性粉剂处理,与其他3个对照药剂防效无显著差异。药后14 d,25%吡蚜酮悬浮剂168.75、225.00 g a.i./hm2处理与对照药剂10%吡虫啉可湿性粉剂27.00 g a.i./hm2处理差异显著,与其他3个对照药剂无显著差异。田间观察表明,25%吡蚜酮悬浮剂对茶树生长未产生不良影响。

2.2吡蚜酮在鲜茶叶、土壤中的残留消解动态

由图1可以看出,25%吡蚜酮悬浮剂在茶树上用300 mg a.i./L喷施,在鲜茶叶、土壤上的消解动态方程分别为y=1.2857e-0.226x、y=1.245e-0.105x,消解半衰期分别为3.0 d和6.5 d。吡蚜酮在茶叶和土壤中消解动态符合一级动力学方程。

2.3吡蚜酮在干茶叶、土壤中的最终残留量

由图2看出, 25%吡蚜酮悬浮剂200 mg a.i./L 2次施药(处理1)在干茶中的残留量药后5、7、14 d分别为0.116、0.058、0.018 mg/kg。25%吡蚜酮悬浮剂200 mg a.i./L 1次施药(处理2)在干茶中的残留量药后5、7、14 d分别为0.108、0.045、0.023 mg/kg。25%吡蚜酮悬浮剂在茶园中300 mg a.i./L 2次施药(处理3)在干茶中的残留量药后5、7、14 d分别为0.154、0.083、0.035 mg/kg。25%吡蚜酮悬浮剂300 mg a.i./L 1次施药处理(处理4)在干茶中的残留量药后5、7、14 d分别为0.138、0.068、0.029 mg/kg。

试验测定结果表明,上述4个试验处理吡蚜酮在土壤中的最终残留量均<0.010 mg/kg。endprint

3结论与讨论

吡蚜酮作为刺吸式口器害虫的高效新型杀虫剂,对蔬菜、花卉、棉花以及果树上的刺吸式口器害虫均表现出良好的防治效果。本研究中,吡蚜酮防治茶树假眼小绿叶蝉见效快、防效好,与较早登记防治茶树叶蝉的杀虫剂联苯菊酯、虫螨腈、噻虫嗪等,防治效果相近,适于推广应用。前人研究还发现吡蚜酮的作用方式独特,对刺吸式口器害虫无“击倒”活性,但具有“停食效应”,并且这一过程是不可逆的,这种作用方式被称为“口针穿透阻塞”,吡蚜酮的这种快速效应,可以有效降低刺吸口器害虫对植物病毒病的传播机会,这也是吡蚜酮引起国内外广泛关注的原因之一。

近年来,随着人们生活质量要求的提高和茶叶对外贸易的扩大,涉及茶叶农药残留的质量安全问题也有所增加。吡蚜酮消解动态试验研究表明,25%吡蚜酮悬浮剂在鲜茶叶、土壤中消解半衰期分别为3.0、6.5 d,消解较快,属于易降解农药。在2014年我国卫生部和农业部联合发布的食品安全国家标准——食品中农药最大残留限量(GB2763-2014)中,与茶叶有关的农药检测项目28项,尚无规定吡蚜酮在茶叶中的最大残留限量(MRLs)。在欧盟与英国,茶叶中吡蚜酮的MRLs值为0.10 mg/kg,日本规定大米、苹果中吡蚜酮MRLs 值均为0.10 mg/kg。从本研究结果来看,25%吡蚜酮悬浮剂在茶叶中常规剂量200 mg a.i./kg喷施,1次施药处理与2次施药处理7 d后取样,茶叶中最大残留量分别为0.045、0.058 mg/kg,低于欧盟规定的最大残留限量(MRLs)0.10 mg/kg,安全间隔期7 d,喷药次数不得超过2次。当然,茶叶作为一种健康食品,大量使用化学农药会给茶叶安全生产带来影响,因此在防治茶树假眼小绿叶蝉时,应结合农业防治、生物防治、物理防治,合理使用高效低毒低残留的化学农药,保障茶叶质量安全,提高茶叶品质,促进茶产业的可持续发展。

参考文献:

[1]张海芳. 防治假眼小绿叶蝉无公害药剂筛选[D]. 长沙:湖南农业大学, 2010.

[2]魏琪, 高聪芬. 我国茶树假眼小绿叶蝉的发生与防治研究进展[J]. 茶叶科学技术,2014(1): 7-11.

[3]王庆森, 王定锋, 吴光远. 我国茶树假眼小绿叶蝉研究进展[J]. 福建农业学报,2013, 28(6): 615-623.

[4]韩宝瑜, 周成松, 崔林. 25%阿克泰WG对假眼小绿叶蝉的田间药效试验[J]. 农药, 2003, 42(10): 31-32.

[5]雷喜红, 杨伟, 唐茜, 等. 几种农药防治茶小绿叶蝉药效试验[J]. 安徽农业科学, 2008, 36(3): 1111-1116.

[6]陈应坤, 侯柏华, 肖润林, 等. 无公害茶叶生产中应用阿克泰防治假眼小绿叶蝉药效研究初报[J]. 湖南农业科学, 2005(3): 54-55.

[7]曲明传, 胡珊珊, 孔晓君, 等. 茶小绿叶蝉田间防治效果试验[J]. 农药科学与管理, 2013, 34(1): 46-48.

[8]NY/T788-2004, 农药残留试验准则[S]. 北京: 中国农业出版社, 2004.

[9]Lawson D S, Dunbar S M, White S M, et al. Proceedings of the beltwide cotton conference[C]. Proceeding of the National Cotton Conference, Nashville, 1999.

[10]Foster S P, Denholm I, Thmpson R. Bioassay and filed -simulator studies of the efficacy of the pymetrozine against peach-potato aphids, Myzus persicae (Hemiptera Aphididae), possessing different mechanisms of insecticide resistance[J]. Pest Management Science, 2002, 58: 805-810.

[11]Margaritopoulos J T, Tsamandani K, Kanavaki O M, et a.l Efficacy of pymetrozine against Myzus persicae and in reducing potato virus Y transmission on tobacco plants[J]. J. Appl. Entom., 2010, 134(4): 323-332.

[12]GB2763-2014, 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量[S]. 北京:中国标准出版社, 2014.

[13]吴彦知, 候松德, 杨月策, 等. 水溶性农药替代品防治茶假眼小绿叶蝉效果研究[J]. 现代农业科技, 2014(12): 110-110.endprint