“环境贫困陷阱”发生机理与中国环境拐点

祁毓 卢洪友

摘要

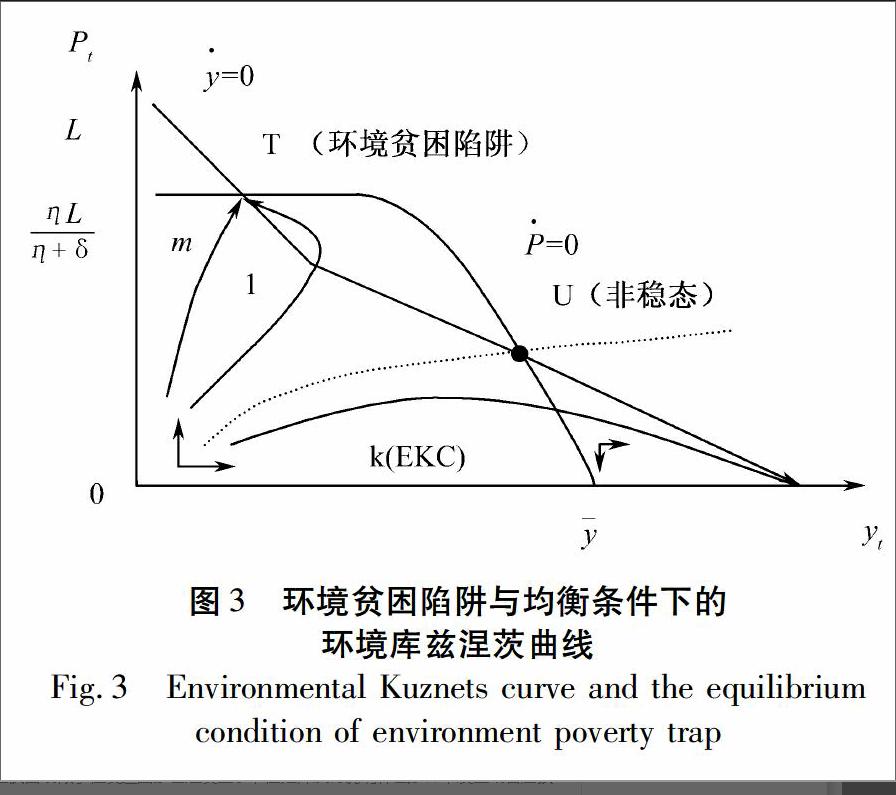

与经济发展相关的环境问题常常与不平等、贫困等问题交织在一起。环境贫困绝非环境质量或者环境公共服务的不足,而是环境质量的恶化或者环境基本公共服务的不足会通过影响健康、教育等人力资本积累和其他要素资源配置而影响甚至拖累发展,加剧贫困和社会经济不平等,本文进一步拓展为“环境贫困陷阱”,结合中国生态环境和经济发展的实际将环境库兹涅茨曲线进行分解,并提出四类典型事实。将考虑财富异质性的OLG模型与预期寿命和环境相互决定的OLG模型有机结合,综述性分析和考察了环境质量与经济增长互为因果条件下,个体或经济体是如何陷入“环境贫困陷阱”之中以及如何影响环境库兹涅茨基曲线的轨迹,进而从理论上验证上述典型事实的经验判断。在政策干预上,通过环境政策来降低陷入贫困环境陷阱中经济体的排放并非易事,这是因为需要容忍短期内的低收入,在长期内也不确定是否会提高收入。一旦经济体陷入贫困环境陷阱,在环境政策上达成共识将非常困难,因为这样的政策会暂时性的恶化收入和福利。此外,当政策干预有效性不足时,长期贫困也会加剧。但是,充分有力的环境政策会产生非常不同含义,一旦,有力的环境政策在一段时期内持续并保持到经济增长与环境改善关系的拐点出现时,“环境贫困陷阱”会永久性的得到解决。

关键词环境贫困陷阱;世代交叠型;政策干预;环境库茨涅兹曲线;综述性分析

中图分类号F062.2

文献标识码A

文章编号1002-2104(2015)10-0071-08

doi:10.3969/j.issn.1002-2104.2015.10.010

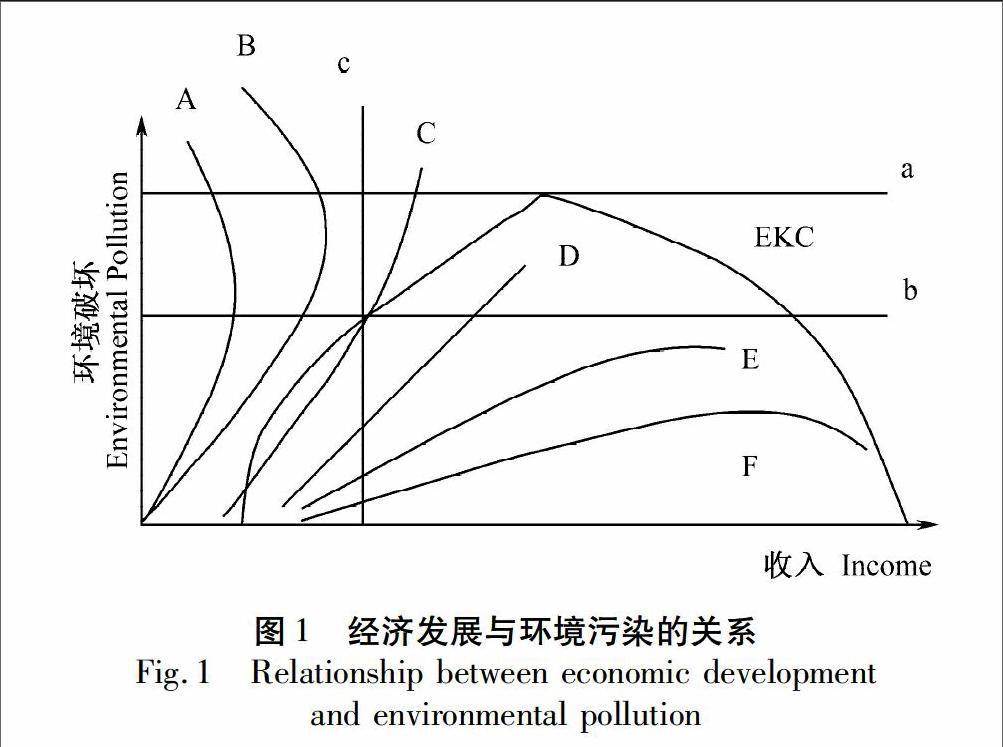

与经济发展相关的环境问题往往与不平等、贫困等问题交织在一起。但是经济增长并非是减贫充分条件,如果增长是以巨大的环境治理、收入不平等和社会公平正义以及其他不可持续性为代价,减贫也会大打折扣。环境恶化会持续缓慢地影响到穷人,并且由于其滞后性会随着时间和空间而淡出人们的视线,从公平的视角看,经济发展过程中产生的污染负担往往还会不成比例地落到弱势群体身上,中国的癌症村现象就是这一问题的集中体现[1]。经典的环境库兹涅茨曲线似乎在发达国家已经发生了,但是并没有说明什么条件下发生或者应该在什么地方发生。极少数环境库兹涅茨曲线方面的文献描绘了其历史变化轨迹。但是,发展中国家倾向于曲解性地将EKC作为一个必然规律并出现了滥用,即认为先增长(污染),后治理的路径,他们也常常乐于将EKC运用到所有的污染物甚至是所有生态环境中,但是这种观点至今存在巨大争议。本文进一步揭开了环境污染如何影响经济增长的黑箱,并进一步纳入公平因素,解释环境贫困陷阱的发生机理及其对环境库兹涅茨曲线拐点的影响。

1问题提出与文献回顾

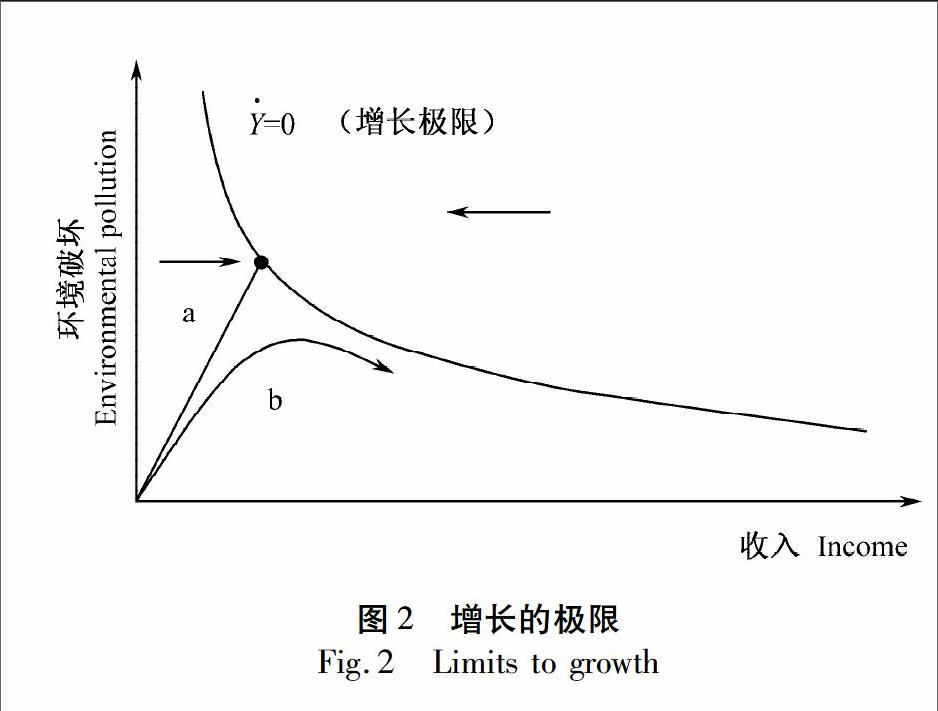

经济增长意味着潜在产出的扩张,尤其是如果要求更多的自然资源投入,那么很显然这一过程不可能在长期中持续,即增长极限理论,在这一理论之后,有大量文献关注和检验了资源稀缺条件下的经济增长[2];在中国,一些研究检验了资源依赖对地区经济增长和经济发展效率的影响,发现有条件资源诅咒假说在中国也成立[3-4]。从上世纪八十年代以来,中国政府曾经不断地强调中国应该停止“增长优先,治理其次”的发展路径。但是从实际的发展轨迹来看,依然是无论多大的代价都要实现快速的经济增长,即使未来的治理成本高于当前的收益,这是因为欠发达地区似乎缺乏实现经济发展的其他路径[5]。在经济发展的早期,一旦经济发展起步,将会同时产生环境污染,当经济达到一个足够高的收入水平,并开始关心环境,经济会继续增长而环境质量会得到改善。但是,一些文献则质疑发展中国家是否也存在着这种倒U型模式。例如,在发展的早期阶段,环境恶化会对健康产生不利影响,经济发展所带来的收益可能会被伴随的环境恶化所带来的健康损害抵消,经济体可能不会达到有效的收入水平来实现转轨[6]。

大量的EKC研究并不支持污染和单位资本收入可预测的关系,这是因为存在多种因素干预,而识别这些效应是首先需要解决的[7] 。即使EKC适用于整个环境和确实支持“先发展、后治理”的路径,但是它仍涉及到不同的发展路径和结果,其中有一些发展对于穷人而言是毁灭性的。

近年来,部分理论研究开始关注经济发展和环境之间的相互关系。早期,在一个有限期代理人的OLG模型中关注了增长与环境质量的关系[8],在内生增长模型中引入了生产资本和减排资本,其会伴随着生产和减排行为的知识溢出而增加,作者认为,面临环境问题的国家则会陷入低增长和高污染的均衡当中,而这主要源于污染减排知识的非充分性,在Solow模型的框架下,同时将排放物作为生产的投入和环境系统的非线性反馈,稳态会锁定在低资本-低污染和高资本-高污染两种稳定均衡中,这主要取决于污染程度和减排程度。还有一些研究者在一个世代交叠模型中研究了贫困与环境恶化之间的关系。环境质量会影响到劳动生产率和财富变化,而财富的分配决定着代理人依赖技术的程度,而技术在一定程度上影响着环境的承载力,进而决定着环境质量[9]。另外一些研究从理论上提出了预期寿命和环境质量共同决定的OLG模型,探讨了环境质量、健康和发展之间的关系,在实证研究上,研究了贫困与环境之间的相互关系[10]。

在国内,早在上世纪90年代初,中国学者就探讨了贫困地区经济与环境的协调发展,首次提出了“低收入-生态破坏-低收入”循环,作者认为摆脱这一循环关键形成内部积累机制,尤其关注资源的有效利用[5]。在某种程度上,“环境贫困陷阱”也是受到厉以宁先生的“低收入-生态破坏-低收入”循环思路启发。但是,随后的研究者并没有沿着这条路径关注经济发展与环境保护协同推进、相互影响的内在机制,而更多的关注环境污染和资源消耗是如何随着经济发展的演进而出现,即关注经济发展→环境污染的单向路径[11-12],因而大多得到的结论是中国的经济发展程度不够充分,即环境污染或者环境质量出现转轨缺乏相应的经济基础,即“收入决定论”占据主导地位;或者认为中国环境拐点未到来是因为缺乏相应的其他条件,如公共政策(尤其是环境政策)、对外开放、公民环境诉求。当然也有一些研究者对此提出了质疑,由于统计上存在“同质性”假设、指标选取、技术“双向性”影响、EKC转折点出现的时间、污染转移与EKC的形成等方面的影响,使得有关环境库兹涅茨曲线存在性的讨论持续不断[13]。当然这些质疑更多的是从数据、技术方法等外生偏误角度而进行的。如果是外生偏误所导致,可以从变量选取、数据处理和研究方法改进等方面来解决这一问题。事实上,对环境库兹涅茨曲线的质疑远非如此,至少从理论感觉和现象观察的角度来看,部分地区长期徘徊在低收入-高污染-低收入-高污染的恶性循环轨迹中(下文将详细描述和论证),已经说明了环境库兹涅茨曲线的存在性在很大程度上决定于一些内生因素及其关系的影响,即环境质量与经济发展之间的相互影响,即经济发展的早期阶段,环境污染会快速上升或者环境质量会恶化,如果在外部条件不成熟的条件下,环境污染会迅速通过对健康、教育等人力资本要素形成的影响以及资源分配扭曲而形成对经济发展的拖累,经济发展的放缓会反过来进一步形成了更大生产的激励,会进一步加剧污染,如果政策干预的时机和力度选择不当,会使得经济体逐步的陷入“发展-污染-发展-污染”的恶性循环中,即所说的“环境贫困陷阱”,“环境贫困陷阱”存在会使得经济体的环境库兹涅茨曲线拐点变得遥遥无期。在现有研究的基础上,基于中国经济发展和生态环境的事实,描述性的归纳和总结“环境贫困陷阱”现象的基本事实,在以往经典研究基础上[9],发展了一个OLG模型分析环境污染与经济增长之间的相互关系,尽管有些研究[12]构建了考虑污染损害、环境管理等要素的五部门内生增长模型,分析了环境消耗、再生资源管理、物质资本、研发、人力资本等因素在可持续发展中的作用,而本文则是进一步揭开了环境污染如何影响经济增长的黑箱,并进一步纳入公平因素,解释环境贫困陷阱的发生机理及其对环境库兹涅茨曲线拐点的影响。