味蕾之外品一杯沧桑

撰文>>>王志琴

味蕾之外品一杯沧桑

撰文>>>王志琴

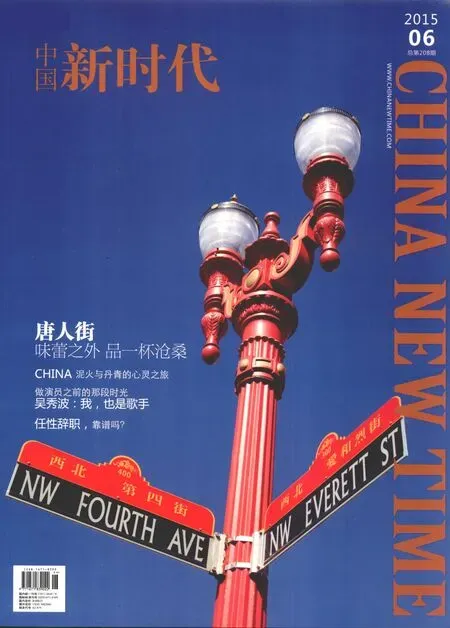

说起唐人街,无论是去过还是没去过的人,第一时间想到的一定是飞檐翘角的凉亭、古色古香的牌坊和属于中国味道的中国菜。

唐人街,也被称为华埠或中国城(Chinatown),是华人在其他国家城市地区聚居的地区。

说起唐人街,无论是去过还是没去过的人,第一时间想到的一定是飞檐翘角的凉亭、古色古香的牌坊和属于中国味道的中国菜。

在外国游客眼中,唐人街是一道带有古老东方气息和代表东方文化的风景。在新一代海外移民及学子眼中,唐人街是一个可以暖胃又暖心的心灵归处。而在老一辈海外华人华侨眼中,唐人街是一个曾经上演过生活悲喜的舞台,那里有着话不尽的沧桑。

不只是一碗拉面

在一衣带水的邻国日本,每逢节日,横滨中华街总会挤满熙熙攘攘的游人,不论是本国人还是外国人,他们到这里的目的大多是奔着这里的中餐馆。

走在这个亚洲最大的唐人街上,你可以看到街道两旁的各类商店、餐馆鳞次栉比,一家紧挨一家。“北京饭店”、“重庆饭店”、“状元楼”、“扬州饭店”、“海南饭店”、“庆福楼”、“崎阳轩”、“彩香”、“华阳园”等中文招牌随处可见。连路名也是中国式的,东西走向的有广东道、中华街、关帝庙路,南北走向的有长安道、中山路、香港路、上海路等。

当然,最受游客和食客们关注的是那一家家各具特色的饭馆,在那些馆子里,粤菜、川菜、东北菜和江浙菜等中国菜系应有尽有。

那些在日本流行的中国菜,最初是19世纪中期和西方商人一起来到横滨、神户等开放港口的广东人传播开的。直到今天,日本人讲到叉烧、烧卖、馄饨,还一定要用广东话来讲。

这一切,与早期的广东移民有着极深的渊源。

1872年(明治五年),日本和当时的清政府签订了《日清友好条约》,在这样的大背景下,大批华侨迁徙定居到日本的三大港口——横滨、神户和长崎。

在中国人聚居的地方,逐渐形成了“中华街”。在这里,中国人祖传的制面技术和煮汤方法也被带来了。并在近代形成了一股吃拉面的风潮。

日本拉面特别注意汤底,主要还是归功于当时到日本的广东人对汤底的重视。广东人习惯在吃面时用盐调味,并配以猪骨鸡骨或鱼骨熬成的汤底。猪骨汤的风味浓郁、鸡汤的滋味丰富、鱼汤的鲜美浓厚,给了日本拉面启发,后来,经过无数日本人和中国厨师的改良加工,最后逐渐形成了现在大家常吃的日式拉面。

不仅如此,如果再往前追溯历史,你会发现中国饮食文化早在千年之前就与日本的本土文化有过碰撞与融合。

公元8世纪中叶,唐代高僧鉴真东渡日本,就带去了大量的中国食品,如干薄饼、干蒸饼、胡饼等糕点,还有制造这些糕点的工具和技术。

鉴真东渡还把中国的饮食文化带到了日本,日本人吃饭时使用筷子就是受中国的影响。唐代时,在中国的日本留学生还把中国的岁时食俗带回了本国,如元旦饮屠苏酒,正月初七吃七种菜,三月上巳摆曲水宴,五月初五饮菖蒲酒,九月初九饮菊花酒等。

其中,端午节的粽子在引入日本后,日本人又根据自己的饮食习惯作了一些改进,并发展出若干品种,如道喜粽、饴粽、葛粽、朝比奈粽等。

在唐人街喝下午茶

喝下午茶,对英国人来说并不陌生。但是,你能想象黄皮肤黑眼睛的华人喝下午茶会是什么样的情景,也会喝着红茶吃着奶油烘焙的各种甜点吗?如果想知道答案,不妨到伦敦的唐人街走一走看一看。

在当下,英国是拥有华人最多的欧洲国家,而华人最集中的伦敦则是欧洲的最大唐人街所在处。

漫步在伦敦西区的市中心,沿着唐宁街向前走,穿过伦敦著名的鸽子广场,走过国家美术馆,就来到了伦敦著名的唐人街。

不同于那些遍地林立的洛克式和歌特式建筑风景,以及文艺复兴时的绘画和雕塑作品,这里是标准中式牌楼和汉风唐韵式商店。长约800米的主街两边各伫立着一个牌楼,上书:“国泰民安”和“伦敦华埠”。街道两边商铺林立,餐馆、商场、药店……门前门上都挂着显眼的汉字。

在这个15分钟就能走完的街区,汇聚了超过80家中餐馆,以及食品超市、书店、理发店、华文媒体、华人咨询机构、中医诊所、旅行社等。

唐人街给不少华人提供了聚会的场所。生活在伦敦,多日不见的中国人常常会在电话里相邀:“去唐人街喝下午茶去。”一边喝着茶,吃着虾饺、肠粉、小笼包之类的小吃,一边聊着各自的近况和记忆中祖国的模样。显然,喝茶只是一种方式,排解内心那浓得化不开的乡愁才是主旨。

19世纪初期,一些来自中国华南地区的劳工和水手就流落伦敦,在船厂区落户。二战之后,随着中国餐饮逐渐受欢迎以及香港移民的大批涌入,爵禄街一带开始出现众多中国餐馆,一些从船厂区搬来的业主不断向当地其他族裔顶让商铺,后来华人势力逐渐占据了爵禄街一带。

这些店铺从20世纪50年代开始逐渐迁移到位于市中心的苏豪区(Soho)。1985年,伦敦政府正式承认“伦敦华埠”为唐人街社区。

由于近代史上香港和英国的关系,早期来英国的大多是经由香港过来的广东人和香港人。这些最早的移民从事着餐馆和洗衣店等传统行业。那时候,因为语言的历史的关系,唐人街成了一个独立于英国社会的文化孤岛。

如今,伦敦唐人街已经是一派“海纳百川”的繁华景象,范围也扩大到周围的几个街区。随着新的移民源源不断,带进来更多地道中国美食。他们将国内非常火爆的水煮鱼,羊蝎子,鸭脖子,麻小以及香辣蟹略加调整后搬到了唐人街。

美食不仅吸引着在英国的华人,也吸引着世界各地的游客前来参观游览。

虽然伦敦的唐人街早已变成伦敦的一道风景,但它最初承载的意义却并没有因此改变。这里依然是华人的商业和服务业中心,是华人之立足之地、生财之地。

也是在这个地方,因为有了唐人街作为沟通东西文化的桥梁,众多英国人领略到中餐的独特滋味以及背后博大精深的中国饮食文化。

在与客户谈生意时,凯迪拉克成了程晓信誉和实力的象征,尽管他并不是十分能说会道的人,但凯迪拉克却给他做了活广告,使他信心大增,业绩直线上升。

在英国,除了中餐馆,“另一道风景”就是中餐外卖店。在伦敦的大街小巷里零星分布着大大小小的中餐外卖店,它们通常是在居民区附近,成为附近居民主要的中餐来源。

中餐不仅吸引了普通的英国老百姓,同样也在以自身的味道吸引着名人政要。英国前首相布朗就经常出入伦敦一家粤菜馆,常点的一道菜是菠萝鸡,夫人莎拉则爱吃香脆牛肉,两人也常点梅汁烧鸭。

没有中餐怎么办?

从《尖峰时刻》到《功夫熊猫》系列,美国电影中中国菜的身影屡见不鲜。而如果你是一个美剧爱好者,你对剧中人物经常吃中餐的镜头一定不陌生。热门剧《生活大爆炸》更是夸张,剧中的主角几乎每周都要在中餐馆大快朵颐。

对于美式中餐在美国的流行程度,如果有兴趣,你还可以发现更多轶事:美国宇航局把恒温的糖醋猪肉列入给宇航员准备的航天菜单,就这样,中国菜被宇航员们带上太空。约翰·威尔克斯·布斯刺杀林肯总统的那座房子也被改成了一间装饰颇有中国风的中式餐馆Wok & Roll。

在美国外来菜系中,中国菜、意大利菜、墨西哥菜三大外来菜系曾被戏称为“三民主义”。在美国,除了意大利的比萨饼店,能遍地开花的就是中餐了。无论在繁华的曼哈顿还是在偏远小镇,人们都会看到大大小小的中餐馆和黑头发黄皮肤的中国人。

美国有多少家中餐馆?据美国商业刊物《中餐通讯》资料显示,北美地区有46756家中餐馆,更有不少媒体报道美国的中餐馆已经超过5万家。这个数量有多大?早在2005年,《纽约时报》报道称美国中餐馆数量已达3.6万家,超过麦当劳、汉堡王、温蒂快餐这类美式餐饮连锁店的总和。

目前中餐已成为美国大众的家常便饭。因此有人戏称如果有一天美国的中餐馆全都关门了,美国人该怎么办,是不是就要饿肚子了?想必如果非要较真,得到的答案绝对是否定的。但是,有一点却毋庸置疑,如果没有中国菜,美国人的餐桌一定会缺少一些特别的滋味。

在美国,中餐馆最集中的当属唐人街,因此,美国人说“逛唐人街”的主要意思就是去唐人街吃中国菜。

因为唐人街上有数目众多的中餐馆,深受外国人喜爱的宫保鸡丁、糖醋里脊、春卷、炒饭、麻婆豆腐、饺子、馄饨等中国菜在那里应有尽有。

中国菜在美国的流行,恐怕是早年间来到美国的华人们无论如何也想不到的。

一如其他国度的唐人街,美国大大小小的唐人街在最初也并非为了满足饕餮食客的口腹之欲,而是为了实现在美华人的基本生活保障。

1850年前后,开发美国西海岸的华工来到美国,他们人生地疏,言语不通,没有办法适应异国他乡的陌生环境,因此他们选择集中住在一起,团结互助,休戚与共。起初,极个别具有经商头脑的华人为了方便其他华人,开设了小茶馆和小饭铺。后来,他们的生意逐渐扩大至豆腐坊、洗衣店等,并在这个基础上逐渐形成了华工生活区。

在日复一日的生存发展中,越来越多的当地人,也经常光顾这里,并爱上了这里的中国饭菜,为了更方便地区分,他们将这里称为“中国镇”。

在随后100多年的发展中,随着新老移民的增加,在美国的纽约、旧金山、洛杉矶、华盛顿、波士顿、芝加哥、波特兰等华人集中的城市都形成了规模大小不一的唐人街。

仅仅是纽约唐人街,就已扩展为45条街道,面积超过4平方公里。它已完全吞并了周边的犹太区和波多黎各区,蚕食意大利区。到2007年,纽约的华人已达80万之众,已形成4座中国城和1 0个华人社区。

在这些地方,看着富有东方特色的建筑,品尝着具有中国风味的菜肴,再听着人们用不同方言的中国话聊天,你会有一种穿越的感觉,以为从太平洋一端的美国来到了彼岸的中国。

融入一座城,从胃开始

影响了几代英国人的《帕丁顿熊》的故事于2014年被搬上了大荧幕,这个童话故事讲述了小熊帕丁顿飘洋过海,从秘鲁移民到陌生的英国,在排除种种困难之后,最终融入了伦敦的生活。

剧中的一句台词给人留下深刻的印象,In London, everyone is different, but that means anyone can fit in.(在伦敦每一个人都是不同的,但这也意味着任何人都可以融入这个城市。)

只要努力,只要自强不息,即便飘零在异国他乡,在经历一番艰难的蜕变后,最终总能融入到所在的陌生城市,找到属于自己的位置。电影中的台词,放在早期闯荡世界各地的华人身上同样适合。

19世纪的中期,中国大地正在经受着战争的洗礼。而就在同时期,西方工业革命发展迅猛。那时候,成千上万的中国人带着淘金梦漂洋过海,用“三把刀”——菜刀、剪刀、剃头刀在异国他乡开辟新天地。

然而,异国他乡,举目无亲,语言隔阂,前途迷茫,最早的华人们只能彼此依靠,在熟悉的乡音中寻找家的温暖,通过互帮互助克服最初的不适应。

其中,中国菜又有着别样的意义。华人们在陌生的城市制作各种有家乡特色的食物,通过分享带着家乡味道的食物来排解乡思和乡愁。

在异国他乡的唐人街,做中餐吃中餐有了超越味蕾之外的情感意义——它以最朴实的方式传递着人们深藏心底的感激、信任、激励、关心、欣赏等种种用语言无法表达的情愫。

虽然,在不同国度、不同地区,唐人街或多或少会有各自的特色,但是从最深处而言,这里都是这些远离家乡的异乡人最温暖的家。

沧海桑田,造化无常。

最初,唐人街的出现带着华人们的些许无奈。但也正是唐人街,见证着一代又一代华人的光荣与梦想。

世易时移。艰辛不再。唯有那百年沧桑,让人唏嘘。