基于SPI的太原市旱涝特征研究

李 扬

(山西省水利水电科学研究院 山西太原 030002)

0 引言

“十年九旱、旱涝交错”是山西省的主要气候特点。太原市是山西省省会,位于山西省中部盆地,面积6 988km2,属温带半干旱大陆性季风气候。全市1951~2010年平均降水量为441.37mm,6~9月降水量占全年的70%以上,其中7、8月降水量占全年的40%,年内及年际分布极不均匀,旱涝灾害时有发生。

标准化降水指数(Standardized Precipitation Index,SPI)是基于当地雨量的长期气候状况,表征某时段某一降水量出现概率的指标之一,由McKee最早提出,可用实测降水序列直接计算。SPI值为正表示降水量偏多,SPI值为负表示降水量偏少,因此可根据SPI值的大小来划分旱涝等级并评估旱涝程度。由于SPI具有计算简便、输入参数单一(仅降水量)、适用于不同时间尺度等优点,在全球70多个国家的研究和工程实践中得到了广泛的应用。

1 标准化降水指数SPI

我国通常采用分布Γ来描述降水量的变化。标准化降水指标(SPI)是指计算出某一时段内降水量的分布概率后,对其进行标准正态化处理,最终用标准化降水累计频率分布来划分旱涝等级。其计算步骤如下:

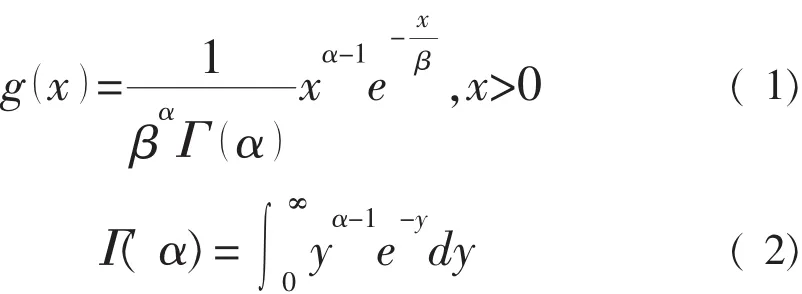

假设某一时段降水量为随机变量x,其Γ分布的概率密度函数为:

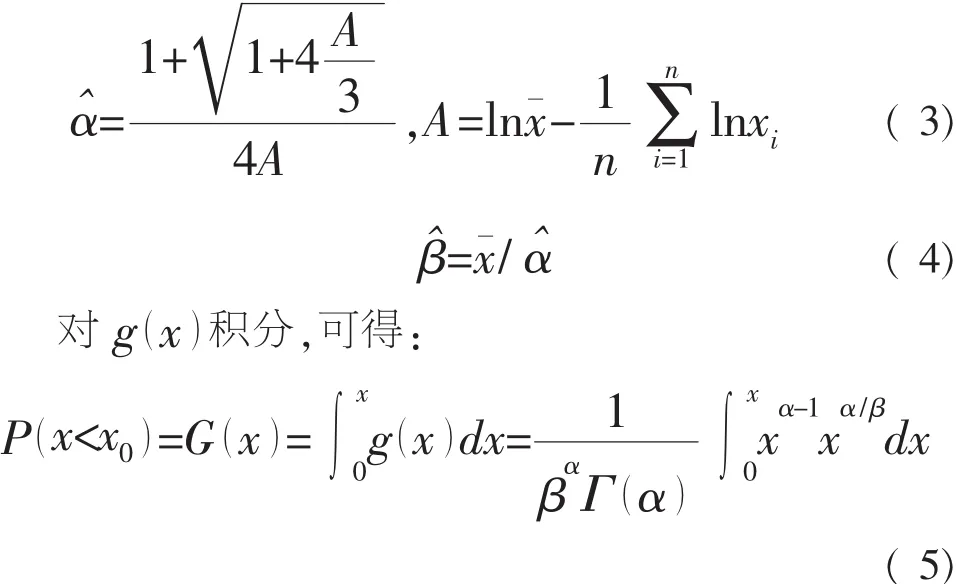

式中,α>0为形状参数,β>0为尺度参数,Γ()α为gamma函数。参数可用极大似然法估计,其估计值表达式为:

由于Γ分布未定义x=0的情形,而实测降水量可能为0,降水量为0时的概率用下式估计:

式中,n为降水量序列的长度,m为实测降水量x=0的样本数。

对Γ分布进行标准正态化处理,即将式(5)或式(6)代入标准化正态分布函数,得:

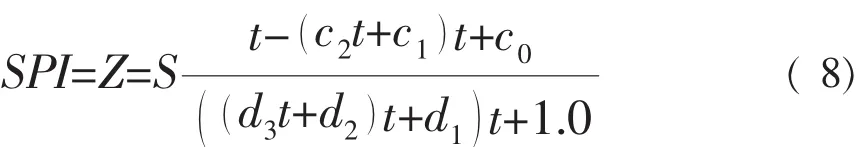

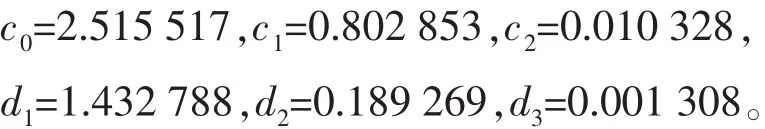

式中的Z即为SPI。求解式(7),可得SPI值的计算公式:

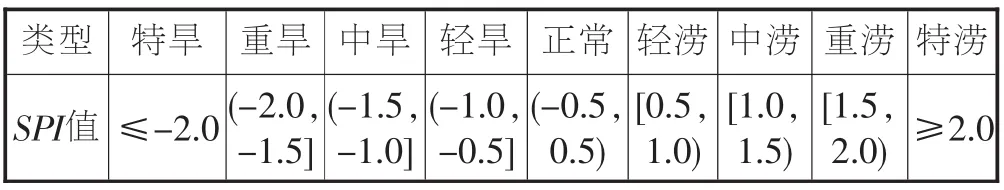

依据国家气象干旱等级标准(GB/T20481-2006)及Lloyd-Hughes和 Saunders的文献[1],确定以 SPI值划分的旱涝等级共9级,如表1所示。

表1 SPI旱涝等级划分

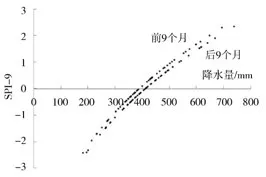

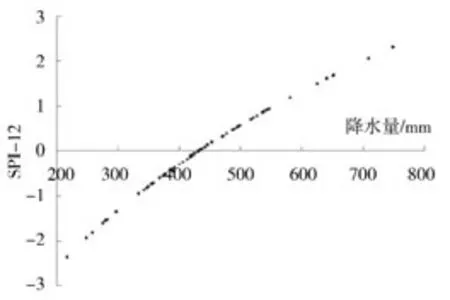

2 SPI与降水量关系

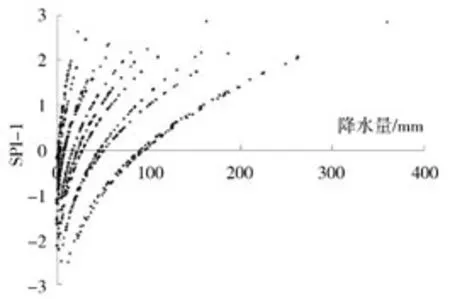

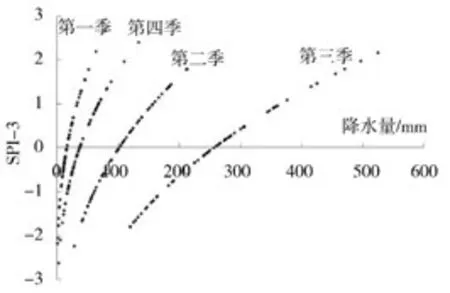

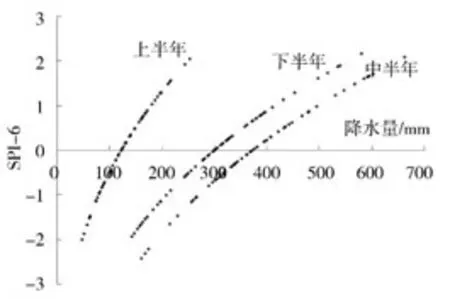

选择1、3、6、9、12和24个月共 6 个时间尺度,分别绘制各时间尺度的SPI值(分别记作SPI-1,…,SPI-24)与相应时段降水量的散点图,如图1所示。可以看出,各时间尺度的SPI均随降水量的增加而呈增大趋势。当时间尺度小于1年(12个月)时,SPI与降水量的关系曲线不是单值的,而是一族单调递增曲线,曲线的条数与年内时段数一致。如:时间尺度为1个月时,年内时段数为12,则相应的SPI-降水量曲线为一族12条单调递增曲线;时间尺度为3个月时,年内时段数为4,则相应的SPI-降水量曲线为一族4条单调递增曲线。每一时段内,SPI和降水量的关系为单调递增,SPI-降水量关系按时段的不同分成几部分,各部分曲线位置存在明显差异,说明在时间尺度小于1年时,SPI能够较好地反映年内不同时段的旱涝状况,而不受相邻其他时段旱涝情况的影响。

图1 不同时间尺度SPI与降水量的关系

3 基于SPI的太原市旱涝情况分析

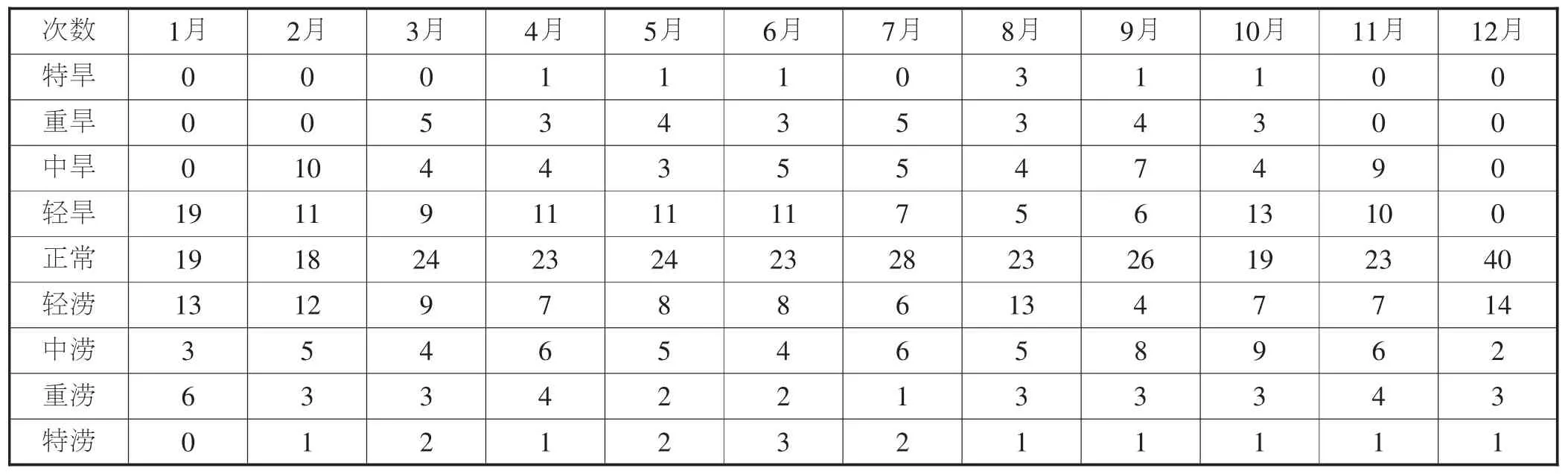

3.1 基于SPI的各月旱涝情况

计算太原站1951~2010年各月的SPI,参照表1标准分类,得到太原站各月旱涝次数如表2所示。

由表2可知,太原属于旱涝灾害频发地区,在月尺度下,60年间太原地区共发生旱灾206次(其中特旱8次,重旱30次,轻中旱168次);涝灾224次(其中特涝16次,重涝37次,轻中涝171次);从旱涝发生的次数来看,太原的旱涝发生次数相差不大,且略偏涝。经进一步分析发现:在降水量相对较小的非汛期,太原发生涝灾的次数相当可观,甚至超过了汛期;而旱灾的发生则多集中于降水量相对较大的汛期,尤其重旱和特旱的发生次数集中于4~10月,该时段正值作物生长期,旱灾对农业生产危害较大。

因此,SPI能考虑到降水在时间分配上的差异,较为准确地反映了较小时间尺度下时段的实际旱涝情况,这也是太原地区在月尺度下涝略多于旱的原因,如在降水量偏少的冬春季,较小的降水也可能引发洪涝,而在降水量偏多的夏秋季,即使降水量较大也可能发生干旱。

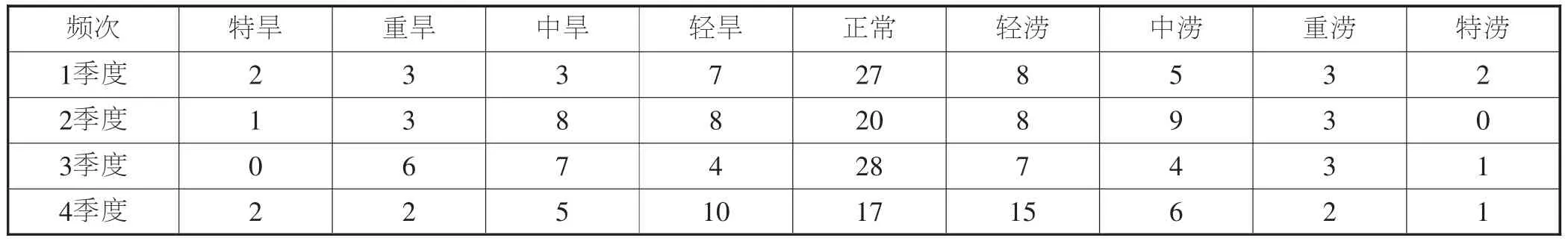

3.2 基于SPI的各季度旱涝情况

计算太原站时间尺度为3个月的SPI如表3所示,用以分析太原地区年内各季度旱涝发生情况。表3显示,太原地区一年四季都有旱涝发生,各季度旱涝的总次数相差不大,但程度有所不同。第1季度旱涝多为交替出现,20世纪90年代以来中度以上旱涝次数呈增加趋势;第2季度连年旱涝现象频繁,20世纪80年代以前中度以上旱涝相对较多,此后涝的程度略有减轻,但中旱及重旱仍相对严重;第3季度是中旱及重旱多发期,此时太原地区高温少雨,是造成干旱的主要原因;第4季度总体偏旱,但轻涝频发,周晋红等[2]对近年来太原市降水趋势的研究结果表明,太原市春季、夏季、秋季降水呈减少趋势,冬季降水呈增加趋势,是导致第4季度轻涝多发的原因。

表2 太原站多年各月旱涝情况表

表3 太原站多年各季度旱涝情况表

3.3 基于SPI的各时间尺度旱涝情况

为反映太原地区不同时段的旱涝情况及其特征,通过分析1、3、6、9、12、24个月共 6 种不同时间尺度SPI值的变化趋势来考察太原站1951~2010年共60年来的总体旱涝特征。

分析发现,时间尺度为6个月以下时,SPI的波动趋势与相应时间尺度降水量的波动趋势不完全一致,受季节、气候及降水特征的影响,存在着“降水量较大时涝灾不一定严重”、“涝灾严重时的降水量相对不大”等现象;当时间尺度为6个月及以上时,SPI的变化趋势与相应时间尺度降水量的变化基本一致。

其中,时间尺度为12个月即1年时,SPI的变化趋势表明:20世纪50年代中期、60年代、70年代初和90年代中期为太原地区旱涝灾害频发时期,1956年、1964年、1966年、1969年和1973年都出现了SPI值接近甚至大于2的重涝和特涝,1957年、1965年、1972年、1986年、1997年和2005年都出现了SPI值小于-1.5的重旱和特旱,其余年份旱涝交替出现且变幅不大。这一结果与王涛等[3]采用Z指数分析太原站多年旱涝情况所得结论相同,说明当时间尺度为1年时,SPI与Z指数对于旱涝情况的描述具有较好的一致性。史料显示,1972年我国华北遭遇几十年不遇的严重干旱,其中太原属于特旱区,这一记载也与图中所示1972年SPI值为-2.36的特旱等级吻合,亦可说明SPI对旱涝情况的描述较为准确可靠。

此外,较大的旱涝灾害往往在相邻年份交替出现,如1956年和1957年先重涝后重旱,1964、1965和1966年则为特涝→重旱→重涝,1972年和1973年先特旱后重涝,因此,在实际中发生较大的旱灾时,需防范次年发生大型洪涝灾害的可能,而发生较大洪涝的年份需防范次年发生大旱的可能。

4 结论

本文采用太原站1951-2010年月降水序列,计算了多时间尺度下的SPI,并对SPI与降水量之间的关系及太原市旱涝规律进行分析,得出以下结论:

1)年内时段数决定了SPI-降水量散点图的分布及趋势。

2)SPI可以较为准确地描述时段降水特征,反映降水在时间分配上的差异,从而在一定程度上避免由于降水时程分配不均对旱涝等级划分结果产生的影响,对不同时间尺度的降水特征及旱涝分布描述更为客观。

3)SPI能够较好地反映太原市实际旱涝特征,是旱涝监测的有效手段。

[1]Lloyd-Hughes B and SaundersmA.A drought climatology for Europe[J].International Journal of Climatology,2002,22:1571-1592.

[2]周晋红,赵彩萍,常呈祥.太原市降水趋势的初步研究[J].山西气象,2003(2):18-19.

[3]王 涛,朱敏嘉,崔爱萍,王计川.山西近45年降水变化对旱涝的影响分析[J].山西农业科学,2010,38(12):61-63.