航天智能制造的思考与展望

孙 京,刘金山,赵长喜

(北京卫星制造厂,北京 100094)

航天智能制造的思考与展望

孙 京,刘金山,赵长喜

(北京卫星制造厂,北京 100094)

从宇航制造面临的形势出发,分析了工业 4.0中提出的智能制造理念和方法,提出了航天制造技术的发展方向,进而对航天智能制造总体规划进行了阐述,提出了CAST制造的概念,阐述了航天产业云制造、基于数据分析的自动化、基于智能化的制造服务和基于制造模式的转型发展的具体内容和实践,进而提出了利用天地一体化网络实现在轨加工与装配、空间增材制造的空间智能制造设想。

数字化制造;智能制造;制造模式

0 引言

“中国制造2025”、“德国工业4.0”、“美国先进制造合作伙伴计划”均将智能制造技术作为带动产业发展,实现制造业整体变革的核心发展方向。作为国家安全保障和国家经济发展的支柱性产业之一和中国制造业发展最高水平的典型代表,中国航天制造企业在新的时期发展智能制造技术具有2个方面的重要意义。一方面,面对航天产品研制单件小批量、快速定制的特点,传统制造模式因存在质量稳定性不高,生产效率偏低,过程数据不完整、不系统,问题处理及时性较差,人员加班加点多等问题,使得型号研制的风险与成本显著增加,亟需通过智能制造技术解决生产中面临的效率与质量问题。另一方面,航天企业具有较好的工业技术基础,在中国制造业发展中位于前列,作为“中国制造2025”的重点领域,发展航空航天的智能制造,对于构建先进制造体系具有重要的引领作用。

中国航天面临型号产品数量不断增加,对新产品与新技术的需求日益迫切,对质量、服务和成本控制的要求不断提高,行业内外竞争不断加剧等形势,有必要抓住当前制造业整体变革发展的方向,以智能制造推动中国航天新一轮产业革命。

1 航天制造发展思考

1.1制造技术的发展过程

制造技术是将原材料转变成为产品的一系列活动的总称。在此过程中,包含了在加工过程中原材料转变成为半成品、成品的物理变化过程,也包括了设计师、工艺师、操作人员思想的转变。制造技术的发展,一方面是产品加工物理手段的变化——从蒸汽机时代到电气化时代的转变;另一方面从产品信息传递手段的角度实现了从纸质图纸、互联网到物联网方式的转变,最终形成了我们当前提出的工业4.0的概念。从工业1.0到工业4.0的发展集中体现在工厂自身内涵的变化,即从“人+工具”、“人+机器”、“系统+网络”到“数据+资源”的发展过程(见图1)[1-4]。航天产品制造技术的发展,同样经历了这样的发展过程来解决航天自身的发展要求。

图1 制造技术的发展Fig.1 Development of manufacturing technologies

1.2航天制造面临形势

当前,卫星等航天器作为现代高端装备的典型代表,其制造环境与运行环境差异较大,具有探索性、先进性、复杂性、不可维护性、高风险性的突出特点,这决定了航天器的生产制造模式——单件、小批量生产。随着任务量的增加,以及航天器性能指标、质量与可靠性要求的不断提高,航天器制造模式呈现出研制与生产并存、多型号交叉并行、单件与组批混合的变化,生产任务量大且不均衡,对航天制造体系(包括产品制造的管理水平)提出了更高的能力要求:

1)面向用户的柔性定制能力

在新的形势下,航天制造的柔性体现在对产品的柔性、对批量的柔性和对成本的柔性。航天制造体系必须能够适应包含各类卫星、飞船和探测器的不同类型、不同质量标准、不同批量、不同成本控制的要求,并能够以最短的时间满足客户的要求。

2)面向设计的开放性响应能力

设计是产品核心功能实现的关键环节,建立面向设计的开放响应能力(包括设计技术指标的形成、更改和变化),有助于推动航天器制造整体能力的提升,保证效益的最大化。

3)国产化自主能力

中国航天制造受到国外的装备与技术封锁,自主发展能力既是中国航天发展的优良传统,也是突破发展禁锢和实现跨越式发展的重要基石。国产化自主能力也是由航天大国向航天强国转变的核心能力,只有制造强,才能航天强。

4)绿色节能环保能力

绿色环保是先进的理念,更是可持续发展的前提。航天制造技术应该自觉主动地引领先进的发展方向,积极开发绿色制造技术,形成具有可持续性的产业能力。

5)先进技术和制造体系发展能力

航天作为高新技术,对技术先进性的追求永无止境,同样不断追求航天制造技术的先进性。未来航天的发展,依赖于先进制造技术的应用,更依赖于制造技术、管理方法融合一体的制造体系的发展能力。不断创新制造技术和体系是实现航天创新的基石。

6)相关产业的协同/协调能力

制造产业链是航天制造体系得以发展的前提。在新时期,构建新的制造体系,实现从相对固定的产业链向动态的、广泛协同的产业链发展,需要航天企业具有更强的协同和协调能力。

2 航天智能制造

智能制造作为新的制造模式和技术,可为高品质复杂零件制造提供新的解决方案,更适应单件小批量产品生产的需要。所谓新的制造模式,智能制造是通过网络高度连接、知识驱动,优化企业全部业务和作业流程,可实现生产力持续增长、能源持续利用、高经济效益目标。所谓新的技术,智能制造利用传感技术、智能技术实现制造过程的无人化,可改变航天器不可维修的现状。

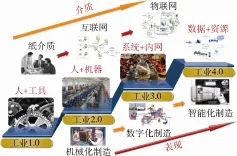

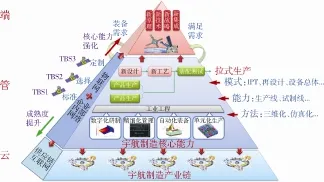

中国航天智能制造技术体系(China Aerospace Smart-manufacturing Technology, CAST)(见图2),采用了数字化、网络化、智能化等手段,通过单元化、定制分离、数字化与自动化融合,支撑了载人航天、北斗导航、高分遥感等航天产品的研制,正是“中国制造 2025”在航天领域的典型实践。CAST的成功实践为航天器制造的转型发展打下了坚实的基础。

CAST诠释了本文研究的智能制造先进理念,对4个字母可解读为:C既可代表China,也可代表Cloud;A代表Automation(自动化),也代表Analytics(大数据分析);S包含Smart(智能)与Service(服务);T代表Transformation(转型)或Transition(变革)。

图2 CAST制造的构成Fig.2 The definition of CAST manufacturing

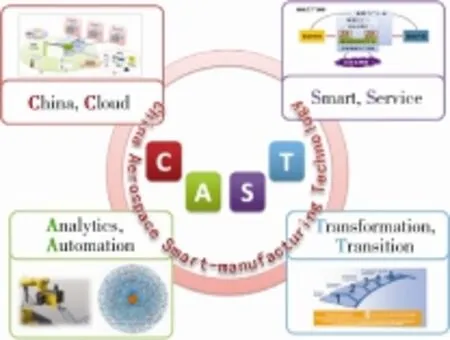

2.1航天产业云制造

云制造是近年来提出的一种基于知识和服务的高效网络化智能制造模式。在CAST体系中,航天产业云制造(图3)利用云计算、云制造技术,通过对现有网络化制造与服务技术进行延伸和变革,将各类制造资源和制造能力虚拟化、服务化,并进行统一、集中的智能化管理和经营,跨界构建动态技术网、动态制造网、动态营销网,实现智能化、多方共赢、普适化和高效的共享和协同,推动航天制造由相对固定的产业链向相对动态的产业网转变,从而推动实现面向用户的、性价比优良的、高品质、高效率的产品与服务。

图3 航天产业云制造Fig.3 Cloud manufacturing for the aerospace industry

通过CAST平台,加强与外部厂商、科研院所等合作,促进军民技术的转换与融合,引进民营资本和社会资本,盘活资产,不断孵化、培育制造资源云、技术云、资本云,从而促进航天产业的发展,满足军品、民品及国际市场的需求,实现航天产业的军民深度融合发展。

2.2基于数据分析的自动化

数据是智能制造的灵魂。对从设备、人、机器、流程、生态链上采集的海量数据进行分析并转化为有效的服务提供给客户,是制造系统智能化的重要体现。在CAST体系中,通过自动化与数字化的融合,以数据为核心实现生产过程中设计、工艺、加工、检测、试验全链路的打通和闭环。中国航天器研制经过近50年的数据积累,近5年来初步实现了产品特性、单元数据、流程数据、工艺数据、设备数据等的分析和挖掘。同时,通过数据的历史积累和对用户需求的分析,初步实现了工艺、生产布局、运行计划等的量化输出,完成了数据驱动管理流程、生产装备、数据采集和决策分析等的自动化,推动了生产方式的自动化变革。现有的自动化条件如下。

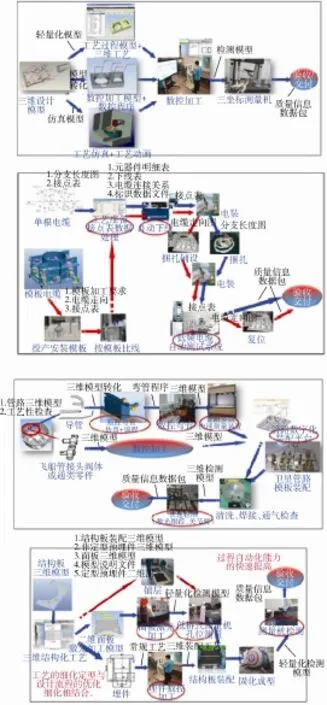

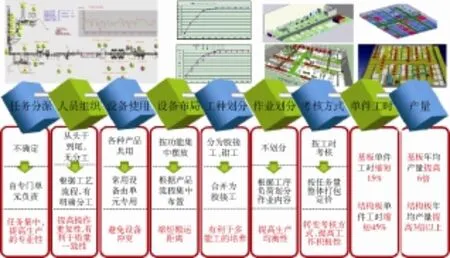

1)研制流程的分析(见图4):针对航天器中的管路、电缆网、直属件、结构板等典型产品,在现有设计制造协同、以TC为基础平台的三维工艺设计与研制模式下,通过对产品研制过程中关键流程和重点环节的分析,实现型号产品的设计、工艺、制造、检测、装配(装联)、交付的数字一体化闭环管理,从而达到优化产品性能和提升效率的目的。

图4 典型产品研制流程分析Fig.4 Analysis of typical product manufacturing process

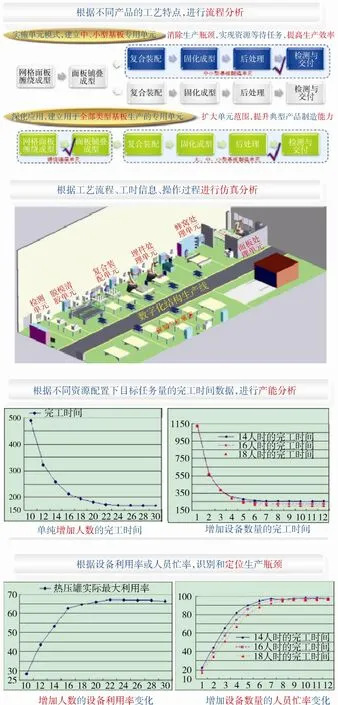

2)单元的数据分析(见图5):根据不同产品的工艺特点,建立了专业化生产单元,实施单元生产模式。通过对生产单元内数据的分析,实现资源、任务的合理调配与安排,消除生产瓶颈,提高生产效率。

图5 加工单元数据分析Fig.5 Processing unit data analysis

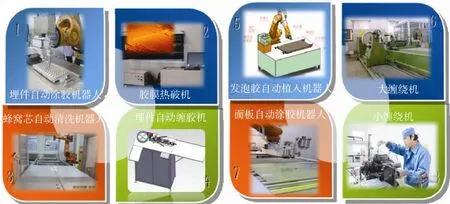

3)装备自动化(见图6):装备自动化可以提高生产效率,保证产品质量,推动生产能力的持续提升。例如:埋件自动涂胶机器人通过视觉定位等技术,实现自动涂胶,单个埋件涂胶时间0.75 s,每分钟可涂胶70个,效率提升120%;胶层厚度偏差±2%,上胶量偏差±5%。自动胶膜热破机,胶膜热破率达到99.9%,生产效率提升300%,设备应用明显降低了劳动强度,减少了岗位人员。蜂窝芯自动清洗机器人实现了无人化操作,生产效率提高50%。埋件自动缠胶机可连续作业,每分钟可完成180个,效率提升200%,单个埋件重量偏差±1%。发泡胶自动植入机器人连续作业,胶量可控,质量稳定,每分钟可完成100芯格,效率提升200%。面板自动涂胶机器人实现自动化涂胶,生产效率提高 150%,胶层厚度偏差±3%,上胶量偏差±5%。大、小缠绕机兼容用于环氧树脂基体复合材料和氰酸脂基体复合材料缠绕成型,实现多丝束缠绕,张力在线监测、闭环控制,温度传感器直接接触胶液,胶液温度控制精度±3 ℃。

图6 装备自动化Fig.6 Equipment automation

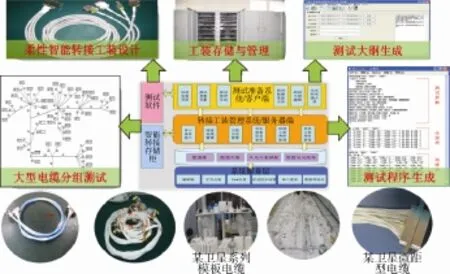

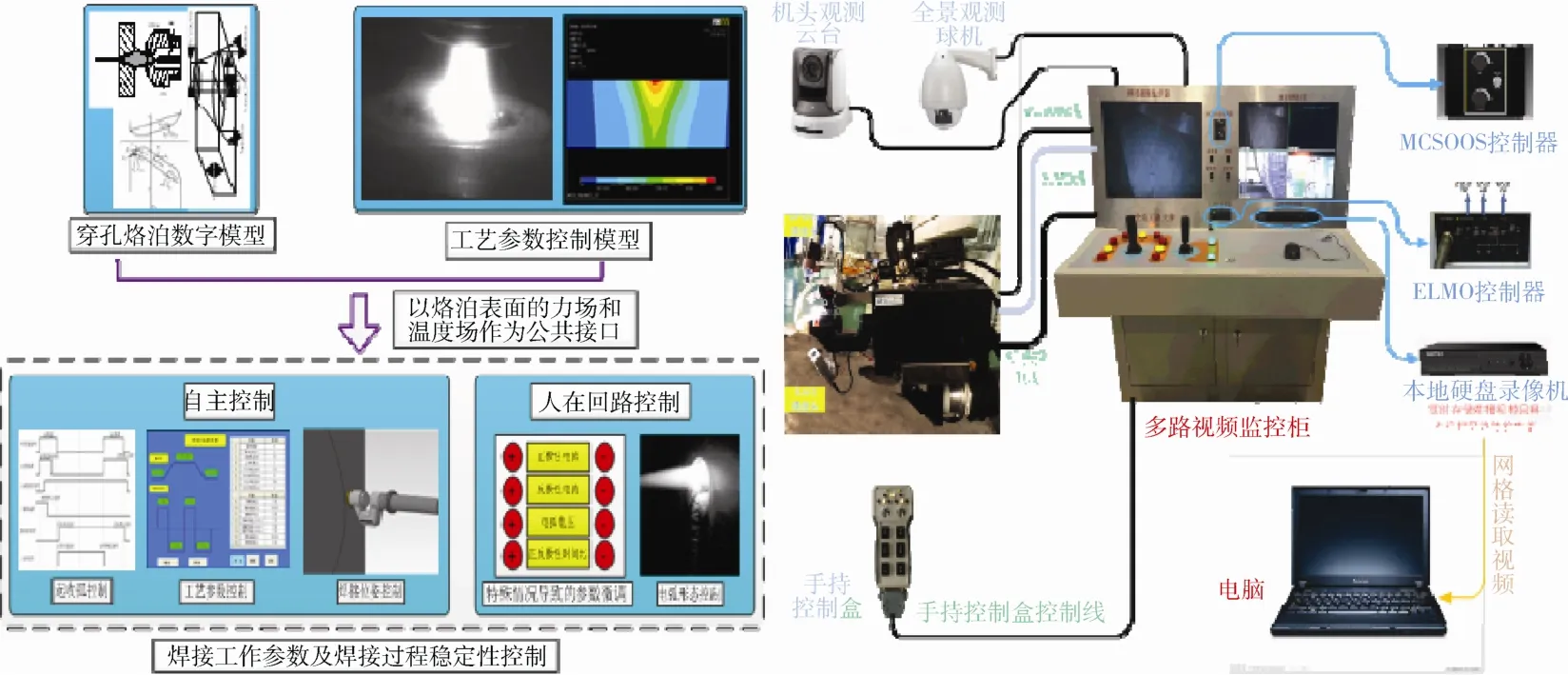

4)信息采集自动化:在自动化装备应用的基础上,打通了软、硬件之间的数据通道,实现了航天器研制过程中各类信息的自动采集。例如电缆网研制过程实现了设计、工装、加工、测试过程各类数据的自动采集(见图7)。同样在数据分析的基础上,焊接工艺在实施前可完成数字模型模拟,实现了焊接等自动化设备加工过程可视化,特殊过程参数实时监控、记录、分析、预警,为后续的再优化提供依据。焊接过程自动化及数据采集见图8。

图7 电缆网研制过程信息采集Fig.7 Collection of cable laying and its process information

图8 焊接过程自动化及信息采集Fig.8 Collection of welding automation and its process information

2.3基于智能化的制造服务

CAST制造平台主要体现在技术层面的智能化和产品层面的服务化。智能化主要包括设备智能化、单元智能化、工厂智能化、供应智能化4个层次,通过柔性制造单元和软件系统(智能化的信息管理平台、物流物联系统、设计单元、自动化采集)打通软、硬件的数据链路,采用大数据分析等技术手段实现各个级别、各个层次数据的采集、控制、执行和分析,保证制造过程的闭环控制和高效运行。产品的服务化主要包括面向市场的商品、制造、智能制造等相关的体验服务和技术技能培训等。

CAST制造在单元化制造方面取得了显著成效。例如,通过单元化生产,基板的单件工时缩短15%,年均产量提高6倍;结构板的单件工时缩短45%,年均产量提高3倍以上。结构板的单元化生产见图9。

图9 结构板的单元化生产Fig.9 Unit production of structural plate

在单元化生产模式的基础上,通过整合自动化装备可实现单元化与数字化的结合,目前已经建成结构板、精密机加、电装、管路等一批生产线。各生产线是以三维设计模型为核心的信息链路,实现产品研制过程的统一数据源、信息闭环。在此基础上,构建了智能管控与决策平台,具有如下功能:以产品(商品)的齐套流转为目标,通过基于产品实现流程的计划分发与控制实现即时准备的物流配送;第一时间、第一现场发现问题与解决问题;合理有效的设备人力资源配置;高效、完整、即时的数据包生成与判读;准确、快捷的成本核算,从而实现产品在线上的连续流转,拉动配套零部件与资源的逐级补充。

2.4基于制造模式的转型发展

CAST基于制造模式的转型发展主要包括技术驱动的转型和模式驱动的转型。技术驱动的转型体现在从减材制造向增材制造转型、从信息互联向物物互联转变、从机器固定向机料互动转变。模式驱动的转型主要体现在推动式生产模式向拉动式生产模式转变、单一封闭模式向开放服务模式转变,从数字化制造模式向智能制造模式转变。

借助CAST制造平台,积极推动航天器制造模式的转变,如为适应航天器追求轻量化、功能化的需求,开展了3D打印技术的探索和3D打印试验室建设。在数控加工车间构建上,通过车间自动化物流和物联系统建设,建立了时间-空间逻辑链接,实现了车间物料转运、加工、环境等实际状态的监控。在生产单元构建上,重点实现研制和生产分离,建立了基于自主研发的专业机器人和智能平台车的可移动制造单元。在生产环节的梳理上,尊重产业链发展的规律,加快航天系统内部单位之间的模块化分工,并促进其向高级阶段发展。

3 未来展望

基于智能制造的CAST总体框架(见图10)是借鉴互联网、云计算等技术,构建航天器智能制造的云、管、端:云主要是通过加强企业内部网络和物联网的建设,完善基于互联网的供应链;管主要是面向航天器研制过程,不断引进新设计、新工艺,采用工业工程专业方法和工具,优化、完善研制流程,提升产品制造的数字化、精细化、自动化、单元化 4项核心能力,推进研制模式向拉动式生产、精益化生产转变,向下支撑航天制造产业链的完善与发展,向上满足新原理、新技术、新战略、新集成的需求;端是指用户的需求端,航天器智能制造就是面向用户,解决产品不断采用新原理、新技术、新战略、新集成的需求。

图10 CAST制造的总体框架Fig.10 Overall framework of CAST manufacturing

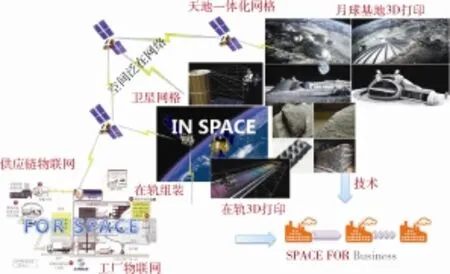

在迈向智能制造的征程中,应注重整体制造模式和技术手段的相互促进和协调发展。在当前的技术条件下发展智能制造模式,应不断深化制造模式研究,优化产品生产流程,夯实数字化制造技术,持续推进产品数字化设计思想和制造技术的融合与推广应用,加快增材制造等新兴制造方法、装备、工艺及应用方法的研究,实现生产装备的自动化、数字化,利用车间制造执行层、控制层的信息系统,构建产品数字化单元体系。而后,持续发展物联网、大数据、云计算等技术,逐步实现以感知、分析、执行一体化为代表的智能制造水平,开展在轨组装、在轨加工、在轨增材制造、空间机器人等技术的研究[5-6],提升天地一体化网络通信能力,逐步实现天地一体化协同的航天器智能制造模式(见图11)。

图11 天地一体化协同的航天器智能制造模式Fig.11 Intelligent manufacturing model of spacecraft based on the integrated space-ground system

但是,我们还必须认识到,在智能制造推进的整个过程中还存在诸多的技术难点,例如当前航天企业数字化制造水平参差不齐,信息物理融合系统、大数据分析技术、天地一体网络技术等很多关键技术有待突破,无线通信带来的信息安全问题还缺少完善的解决方案,智能制造自身所需要的高层次人才缺乏等,这些问题均需要在后续的推进中持续予以解决。

(

)

[1]Radziwona A, Bilberga A, Bogers M, et al.The smart factory: exploring adaptive and flexible manufacturing solutions[C]//24thDAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2013:1184-1190

[2]张曙.工业 4.0和智能制造[J].机械设计与制造工程,2014, 43(8): 1-5 Zhang Shu.The industry 4.0 and intelligent manufacturing[J].Machine Design and Manufacturing Engineering, 2014, 43(8): 1-5

[3]中国科学院先进制造领域研究组.Advanced manufacturing technology in China: a roadmap to 2050[M].北京: 科学出版社, 2010: 27-52

[4]森德勒 U.工业 4.0[M].邓敏, 李现民, 译.北京: 机械工业出版社, 2014: 51-73

[5]Hoyt R P, Cushing J I, Slostad J T, et al.SpiderFab: an architecture for self-fabricating space systems[R].American Institute of Aeronautics and Astronautics: 1-17

[6]崔乃刚, 王平, 郭继锋, 等.空间在轨服务技术综述[J].宇航学报, 2007, 28(4): 805-811 Cui Naigang, Wang Ping, Guo Jifeng, et al.Review of on-orbit servicing[J].Journal of Astronautics, 2007,28(4): 805-811

(编辑:肖福根)

A retrospective and prospective review of aerospace smart-manufacturing

Sun Jing, Liu Jinshan, Zhao Changxi

(Beijing Spacecrafts, Beijing 100094, China)

Based on the development trend of the manufacturing in general and the aerospace manufacturing in particular,the paper reviews the development direction of the aerospace manufacturing, the content and practice of the cloud manufacturing for the aerospace industry, the automation based on the data analytics, the services based on the smart manufacturing and the transformation based on the manufacturing model, and then puts forward the idea of the smart manufacturing in space for the process and the assembly by using the integrated network.

digital manufacturing; smart manufacturing; manufacturing mode

V260.2; V260.5

A

1673-1379(2015)06-0577-06

10.3969/j.issn.1673-1379.2015.06.002

孙 京(1972—),男,博士学位,研究员,博士生导师,研究方向为飞行器设计;E-mail: 13488809932@163.com。刘金山(1979—),男,博士学位,高级工程师,研究方向为航空宇航制造工程;E-mail: secularbird_feng@163.com。

2015-09-26;

2015-12-08