基于FAHP的半散养及圈养麋鹿栖息环境评价指标体系构建

陈 星,张林源,刘艳菊,白加德,张树苗,程志斌,杨 峥

(北京麋鹿生态实验中心,北京 100076)

麋鹿是我国特有的大型鹿科动物,国家一级保护动物,又称“四不像”,曾在中国的东部平原广泛分布.由于战争、自然灾害以及自然环境发生变化等因素,适合麋鹿野生的生态条件逐渐丧失,以致麋鹿种群最终于1900年在北京南海子地区消亡.1865年,传教士阿芒·大卫对麋鹿的科学发现使得欧洲各国争相从中国获取麋鹿个体运送回国,客观上促使该物种在欧洲得以保存,特别是在英国乌邦寺庄园得到发展.1985年重新引进国内,由北京麋鹿生态实验中心以半散养的形式圈养在麋鹿的最后灭绝地——南海子[1].此后北京麋鹿生态实验中心向河北、天津、河南、安徽、湖北、湖南、海南等地输出并成功建立了45个麋鹿种群,数量超过3 700只.

目前,除了在湖北石首部分区域由于1997年的洪水等原因造成麋鹿自然逃逸、形成自然环境条件下的野生种群外[3],大部分种群仍然生活在有明显界限的自然保护区、野生动物园、动物园、繁殖基地、林场等圈养或半散养的人工环境中.野生环境下,麋鹿种群的生存繁衍不需要人工补饲;圈养环境下,麋鹿的生存繁衍则几乎完全依赖人工;半散养(半圈养)环境下的麋鹿则处于二者之间.总的来看,中国麋鹿生活地域纬度跨度大,饲养模式、圈养面积、景观配置等人工条件不同,其生活环境及栖息地与野生环境相比存在较大差异,导致麋鹿在形态、生物节律以及行为等生物学特性上发生变化,特别是许多圈养麋鹿种群繁育困难.因此需要对麋鹿不同栖息环境的关键影响因子进行研究,全面分析麋鹿对不同栖息环境的适应情况.

模糊层次分析法(Fuzzy Analytic Hierarchy Process,简称FAHP)是将Saaty教授提出的层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP)扩展到模糊环境下的一种改进的系统分析方法.FAHP与AHP的计算方法基本相同,区别在于FAHP所构造的是模糊判断矩阵,并由此计算出比较因素的排序权值[4].FAHP在构建自然保护区评价体系、环境风险评估、生态环境评价、优先保护区域分析及生态资源评估[5-8]等方面得到了广泛的应用,并取得良好的评价效果.

本项研究通过应用模糊层次分析法构建半散养及圈养麋鹿种群的栖息环境评价指标体系,对今后麋鹿等濒危动物的保护、管理和人工养殖具有重要意义,可以为指导麋鹿的迁地保护与野外放归,为制定麋鹿保护计划提供理论依据.

1 半散养及圈养麋鹿栖息地环境评价指标体系的建立

1.1 指标筛选及其权重的确定

通过查阅文献,参考前人研究鹿科动物及其他野生动物生境评价时所选用指标的实践经验[9-11],结合实地考察及相关性统计分析,本研究确定了半散养及圈养麋鹿栖息地环境评价指标体系的主要指标,并建立了半散养及圈养麋鹿栖息地环境评价指标框架.据此运用模糊层次法(FAHP)确定此评价体系中各个层次的各个指标的权重.矩阵构建及计算方法参考文献[4,6,12].

1.2 生境评价体系模型的建立

(1)在体系框架表的基础上建立优先关系矩阵,第1层与第2层之间的矩阵F-S,第2层与第3层之间的矩阵S1-T、S2-T、S3-T,共计4个矩阵;并按模糊层次法算法步骤把各优先关系矩阵改造成模糊一致矩阵.

(2)算出各模糊一致矩阵中的各个因素的权重值.

(3)通过指标筛选、评价指标框架的建立以及指标权重的确定,最终得到散养及圈养麋鹿栖息地环境评价体系模型.

半散养与圈养麋鹿栖息地环境评价体系的模型如表1所示.

表1 半散养与圈养麋鹿栖息环境评价体系及各指标权重Tab.1 System on habitat suitability evaluation of Père David′s deer in captivity or sem i-free-range and the weight of indicators

从表1可知,准则层中生物环境因素评价的权重值最高,为0.416 7,高于非生物环境因素及干扰因素评价.生物环境因素评价中,地表植被丰富度和麋鹿自然取食物种多样性的权重值同为最高(0.275 0),乔木层郁闭度高于灌木层郁闭度.非生物环境因素评价中,单位个体活动面积占有量(0.245 0)及水域面积占有量(0.230 0)分居前两位,高于隐蔽度、冬季日均气温及夏季日均气温.干扰因素评价中,人为干扰及周边环境影响的因素高于其他动物活动.

2 半散养及圈养麋鹿栖息地环境评价指标体系评分标准

借鉴国内外学者对野生动物生境评价和相关各领域的研究理论与实践经验,可采用5个等级,按百分制计算并进行分析.5个等级对应的分数分别为:>90分为优秀,且每个评价要素必须达到百分制的60分以上;70~90 分为良好;60~70 分为一般;50~60 分为合格;<50分为不合格.良好以下等级对单项评价要素不做具体要求[5,12-13].

各评价指标的评分标准如表2所示.

表2 各评价指标评分标准Tab.2 Valueevaluation standardsof indicators

3 半散养及圈养麋鹿栖息地环境评价体系评分

3.1 研究对象

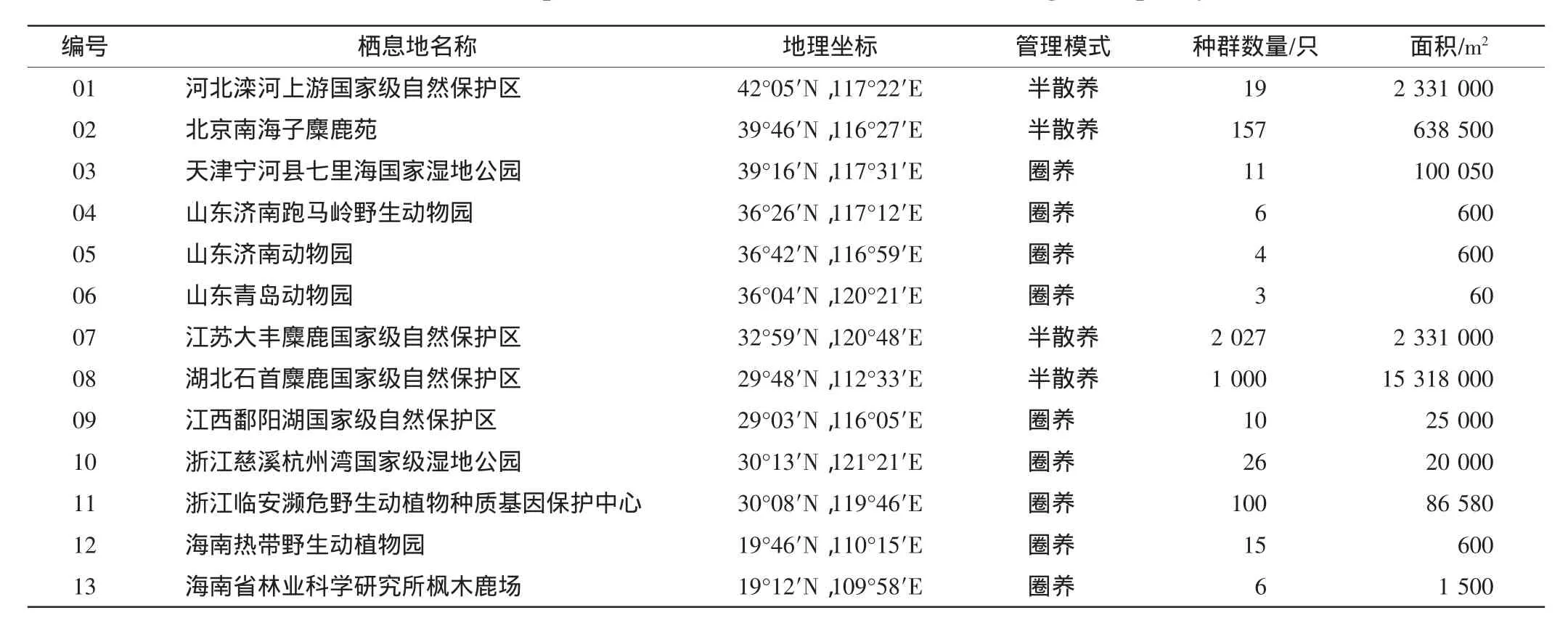

选择分布于国内9个省级行政区域的13处具有代表性的麋鹿重新引进项目的所在地,以半散养及圈养麋鹿种群的栖息地为对象,开展本项研究中评价体系的分析工作.所涉及的取样位点涵盖寒温带至热带地区,纬度跨度约 22°53′,经度跨度约 11°23′,具体如表 3 所示.

表3 半散养及圈养麋鹿栖息地列表Tab.3 List of placesof Père David′s deer in sem i-free-range or captivity

3.2 评分结果

以选中的13个麋鹿种群分布地的栖息环境为对象,按照评分标准对各项指标进行百分制评分,各项指标得分通过对应的指标权重值进行加权处理,最后将每项指标的加权得分值相加,得到各个栖息环境评价的总得分,如表4所示.

表4 各麋鹿栖息环境评价体系的评分结果Tab.4 Resultsof habitat suitability evaluation on places of Père David′s deer

由表4可以看出,得分分值在90分以上,达到优秀等级的种群分布地有2处,为湖北石首麋鹿国家级自然保护区和江苏大丰麋鹿国家级自然保护区,占本次调查研究对象的15.38%;分值为60~70,达到一般等级的种群分布地有3处,为河北滦河上游国家级自然保护区、北京南海子麋鹿苑和海南省林业科学研究所枫木鹿场,占本次调查研究对象的23.08%;其余各种群分布地得分分值均在50分以下.

在所调查的麋鹿栖息地中,半散养式管理的栖息地分值较高,均在60分以上,属一般以上等级,其中湖北石首和江苏大丰2处麋鹿国家级自然保护区的分值均在90分以上,为优秀;河北滦河上游国家级自然保护区受冬季气候因素、活动水域面积及其他动物活动干扰等因素影响,较前2处分值低;北京南海子麋鹿苑受麋鹿数量多、单位个体栖息地面积小、地表植被丰富度低、自然取食物种多样性较低等因素的限制,分值在4个同类中相对较低.

圈养式管理的栖息地中,海南省林业科学研究所枫木鹿场地处热带地区,物种丰富度较高,地表植被丰富度、自然取食物种多样性2项因素评分较高,总的分值在60分以上,达到一般等级;而山东济南动物园、济南跑马岭野生动物园及青岛动物园等处圈养式管理的麋鹿栖息地,因在建设管理中未充分考虑麋鹿喜水的生活习性特点,水域面积不足,缺乏圈舍丰容建设,因而分值最低.

4 结论

4.1 半散养及圈养麋鹿栖息环境评价体系构建结果

(1)将定量因子和定性因子结合,引入模糊层次分析法,建立了半散养及圈养麋鹿栖息环境评价指标体系.

(2)通过模糊一致矩阵计算出各指标权重值,准则层中生物环境因素评价、非生物环境因素评价和干扰因素评价权重值分别为0.416 7、0.350 0和0.233 3,说明生物环境因素对于半散养及圈养麋鹿栖息环境影响最大.生物环境因素评价中,地表植被丰富度及麋鹿自然取食物种多样性的权重值同为最高(0.275 0),说明这2个指标对于麋鹿栖息环境有重要意义.非生物环境因素评价中,单位个体活动面积占有量(0.2450)及水域面积占有量(0.230 0)分居前2位,说明半散养及圈养麋鹿栖息环境建设中,应首要考虑圈舍面积和水域面积是否能够满足麋鹿的生存需要.干扰因素评价中,人为干扰及周边环境影响的因素高于其他动物活动,说明接近自然状态、无人为干扰的环境才能够为麋鹿提供更好的生存条件[14].

(3)对13处半散养及圈养麋鹿种群的栖息环境进行评价,2处麋鹿国家级自然保护区得分最高,达到优秀级,其余2处半散养管理的麋鹿种群栖息环境评价得分均高于圈养管理的麋鹿种群栖息环境;而在圈养管理的麋鹿种群栖息环境评价中,海南枫木鹿场位于热带地区,圈舍地表物种丰富度较高,并充分满足麋鹿喜水的生活需求,得分远高于其他圈养环境的麋鹿种群栖息地.本评价体系对于半散养及圈养麋鹿种群栖息环境的评价具有实际意义.

4.2 关于半散养及圈养麋鹿栖息环境建设的建议

目前我国的麋鹿种群是其在野生环境中灭绝几百年后再恢复形成的,如何保持现有麋鹿种群的长期自我维持和繁殖是麋鹿保护的关键问题.根据本研究结果建议:在营造麋鹿栖息环境时应考虑对圈舍加以适当改造,以散放地、半散放地为主,创造良好的生境和完善的生态系统,形成类型多样的栖息环境;营造丰富的水生环境,为麋鹿泥浴、公鹿角饰等发情行为创造有利条件;根据野生、半散养麋鹿的取食习性,增加饲草的多样性,提高麋鹿的健康水平;在麋鹿发情期注意控制人为干扰因素,适当减少参观者的数量.致谢:本研究受北京市科学技术研究院海外、人才专项资助项目(OTP-2013-003)和北京市科学技术研究院市级财政项目(PXM2013_178218_000003)资助.

[1]JIANG Z,YU C,FENG Z,et al.Reintroduction and recovery of Père David′s deer in China[J].Wildlife Society Bulletin,2000,28(3):681-687.

[2]蒋志刚,张林源,杨戎生,等.中国麋鹿种群密度制约现象与发展策略[J].动物学报,2001,47(1):53-58.

[3]杨道德,蒋志刚,马建章,等.洞庭湖流域麋鹿等哺乳动物濒危灭绝原因的分析及其对麋鹿重引入的启示[J].生物多样性,2005,13(5):451-461.

[4]张吉军.模糊层次分析法(FAHP)[J].模糊系统与数学,2000,14(2):80-88.

[5]邓立斌,陈端吕,邓丽群.基于层次分析法的自然保护区模糊综合评价研究——以海南霸王岭国家级自然保护区为例[J].中国农学通报,2013,29(29):118-125.

[6]YINGX,ZENGGM,CHEN GQ,et al.Combining AHPwith GIS in synthetic evaluation of eco-environment quality:a case study of Hunan Province,China[J].Ecological Modelling,2007,209(2):97-109.

[7]王前,蒲凌奎,姚爱静,等.北京八达岭国家森林公园森林健康评价[J].福建林业科技,2014,41(4):83-88.

[8]邓立斌,邓丽群,陈端吕.基于FAHP模型的自然保护区生态旅游资源定量评价——以西藏雅鲁藏布大峡谷国家级自然保护区为例[J].中国农学通报,2014,30(22):16-21.

[9]JIANGZG,ZHANG LY,YANGRS,et al.Density dependent growth and population management strategy for Père David’s deer in China[J].Acta Zoologica Sinica,2001,47(1):53-58.

[10]李军锋,李天文,金学林.基于层次分析法的秦岭地区大熊猫栖息地质量评价[J].山地学报,2005,23(6):694-701.

[11]李果,吴晓莆,罗遵兰,等.构建我国生物多样性评价的指标体系[J].生物多样性,2011,19(5):497-504.

[12]张明海,张宇.模糊层次法为基础的东北马鹿冬季生境的评价体系——以长白山国家级自然保护区为例[J].经济动物学报,2010,14(1):1-4.

[13]李丹,戴巍,闫志刚,等.基于模糊层次分析法的落叶松人工林生境评价系统[J].北京林业大学学报,2014,36(4):75-81.

[14]陈星,张林源,钟震宇,等.湖北麋鹿保护区麋鹿产仔期植被分布及种群概况[J].四川动物,2011,30(5):820-824.