知者行之始,行者知之成

中国传统思想精粹解读系列之八

中国优秀传统文化中蕴藏着解决当代人类面临的难题的重要启示,比如,关于道法自然、天人合一的思想,关于天下为公、大同世界的思想,关于自强不息、厚德载物的思想,关于以民为本、安民富民乐民的思想,关于为政以德、政者正也的思想,关于苟日新日日新又日新、革故鼎新、与时俱进的思想,关于知者行之始,行者知之成的思想,关于经世致用、知行合一、躬行实践的思想,关于集思广益、博施众利、群策群力的思想,关于仁者爱人、以德立人的思想,关于以诚待人、讲信修睦的思想,关于清廉从政、勤勉奉公的思想,关于俭约自守、力戒奢华的思想,关于中和、泰和、求同存异、和而不同、和谐相处的思想,关于安不忘危、存不忘亡、治不忘乱、居安思危的思想,等等。

—— 习近平

近来,“知行合一”和“经世致用”成为了社会上的热词。在《现代汉语词典》中,这两个词的解释虽然不尽相同,但它们的内涵却无太大差别,都是指将学到的东西用在生活和工作中,也就是今天所强调的“躬行实践”。那么,这种实践思想究竟发端于何时,是怎样发展和演变的,其现实意义又是什么呢?

实践思想的历史源流

据《宋史·理宗纪》记载,宋理宗曾下诏说:“朕惟孔子之道,自孟轲后不得其传,至我朝周敦颐、张载、程颢、程颐,真见实践,深探圣域,千载绝学,始有指归。”其大意是说:孔子所秉承的“道”,从孟子之后就没有传人了,北宋大儒周敦颐、张载、程颢、程颐等人,既有真知灼见,又能实际践行,他们深入探索孔子的学说,为断绝已久的儒学正宗重立宗旨。宋理宗的观点是否正确姑且不论,但他称赞周、张、二程“真见实践”,确是“实践”一词在现存文献中的最早出处。

然而,需要指出的是,“实践”一词虽然晚在宋代才出现,但中国人重视实践的思想和传统却在先秦时期就已经发端了。儒家创始人孔子就曾经说过:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”意思是:一个人,虽然熟读《诗经》三百篇,但主持政务不能治理好国家,负责外交不能赋诗以表意,那他即使读了再多的诗篇,又有什么用呢?春秋时期,政治家和学者们经常引用《诗经》的句子,或作为政策依据,或作为外交辞令。孔子以《诗经》授学,不止是为了培育学生的文化修养与道德情操,也是希望他们能够学以致用,在遇到以《诗经》对答的正式场合时,不至陷入“无以言”的窘境。这是孔子时代的“实践思想”。

孔子之后,学者聚徒讲学的风气日渐兴盛,形成了儒家、道家、墨家、名家、法家、阴阳家等诸多学派。各派学者虽然主张不同,但都希望将自己的学说用于治世安民、富国强兵,西汉史家司马迁说他们“各著书言治乱之事,以干世主”,是当时情况的真实反映。战国时期,这些奔走于列国之间,游说诸侯与权臣的学者,都是关注世道治乱,愿以其所学改造国家与社会的入世者,由于他们力求将自己的学说应用于现实,所以非常重视实践精神。像墨子就主张“口言之,身必行之”,要求做到言行一致。《礼记·中庸》有云:“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之。”将学习与实践放在了同等重要的位置。荀子更是提出“不闻不若闻之,闻之不若见之,见之不若知之,知之不若行之”,进一步强调了实践的意义。

先秦诸子之后的人们同样也非常重视实践精神。汉代重视经学,汉儒就“以《春秋》决狱,以《禹贡》治河,以三百篇(指《诗经》)当谏书”,将其应用于现实生活中。在今天看来,我们当然会觉得汉代的学者们迂腐甚至可笑,但就当时的实际情况而言,经学应该是那个时代我国最先进的知识体系了。汉代的儒者能将学术思想用于政治生活,以之指导自己的实践活动,确实是学以致用的体现。

自宋代开始,儒学登上了一个新的高度,宋代学者在精研孔孟之学的同时,也普遍能将自己理解的儒家宗旨施展于治民理政、教书育人之中。宋儒中的佼佼者,如周敦颐、张载、程颢、朱熹、陆九渊等,在担任官职时都表现出了很强的治民理政能力,为同时代的人所称赞。对他们来说,“知”当然是很重要的,但“知”后的“行”尤为

要紧。

到了明代,继承陆九渊思想体系的学者阳明先生—— 王守仁,更是极其强调“知”和“行”的统一,他说:“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。只说一个知,已自有行在;只说一个行,已自有知在。”在他看来,“知”和“行”是一体两面的,没有先后高下之分,与“行”分离的“知”,不是真知。这就是著名的“知行合一”学说。这种理论针对的是当时能知不能行、不知而妄为的坏风气,推动了知识分子将自身的理念、知识付诸实践。

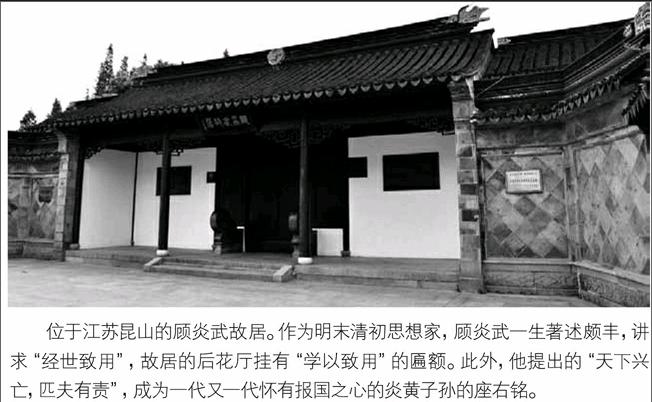

明朝晚期,很多学者和从政者又陷入空谈理论的误区,面对现实中的弊病,他们往往手足无措。明亡清兴后,有一批学者总结教训,认为明朝之亡与欠缺实践能力有很大关系。为矫正其弊,他们提出了“经世致用”的口号,顾炎武、黄宗羲、王夫之等人就是这些学者中的代表人物。顾炎武曾痛斥那些只会空谈的学者:“书生徒讲义理,不揣时势,未有不误人国家者。”有鉴于此,顾氏自己的著作如《天下郡国利病书》《肇域志》《日知录》等,都力戒空谈,力图为当时社会提供鉴戒与帮助,有很强的现实意义。这种“经世致用”的精神,与先秦以来学者主张学以致用、重视实践的优良传统是一脉相承的。

由此可见,注重实践、知行合一、经世致用是我国自古以来的珍贵思想财富。具备这种思想的人具有“坐而言,起而行”的作风,他们既有“达则兼济天下”的志向,又能将自己学到的知识投诸济世安民的践行活动之中,为国家与社会付出自己的一份力量。无论在什么样的历史时期,这种思想的拥有者都是值得尊重的。

实践思想的内涵与价值

如前所述,我国古代实践思想包含了“强调践行、知行合一、经世致用”等多方面的内容,这几个方面在内涵上有互相重合之处,也有各自的特性,如果就每一项单独解释,前后难免会有重复。为求理解的透彻与简明,我们可以从下述两个方面来探讨实践思想的内涵:

首先,实践思想的意义在于“经世致用”。总的来说,我国古代的学者所掌握的知识,无论修身养性,还是富国强兵,其最终目的都在于借助知识“致君行道”,力求解决现实社会中的各种矛盾,构建一个完美的理想世界,这就是孟子所说的“达则兼善天下”,也即清初学者提出的“经世致用”主张。儒家之所以能够在与其他各家的竞争中最终取得决定性优势,也是因为儒家在广泛吸收各家之长以后,形成了一个在当时涵盖范围最广、可行性最强的思想体系与知识体系,依从其理念,利用其知识,能够有效推动国家与社会的发展进步。即使是看似虚之又虚的宋明理学,其目的也在于指导学者淬炼心性,使其人能够体会孔孟之道,最终以实现“内圣外王”的完美人格为期许,归根结底仍是以知识指导实践的学术,其他学派更不例外。用今天的话说,就是“让知识服务于社会”。做到这一点,我们就能知道来自推论、冥思与典籍的知识是否正确,是否具有现实价值,知识体系也就不会变成空中楼阁。

其次,实践思想的关键在于“知行合一”。我国古代的思想体系和知识体系虽然整体上是倾向务实的,但毋庸讳言,其中“形而上”的部分也很容易引导学者陷入空谈。这就导致了很多学者虽然知识丰富,说起历代典章制度沿革头头是道,谈论心性天理口若悬河,但却严重欠缺实践经验,更不知道自己所掌握的知识是否适用于当前社会。清初思想家颜元也批评明末儒者,说他们“无事袖手谈心性,临危一死报君王”,这些明儒正是能“知”不能“行”的典型。只有把“知”和“行”联系起来看待,而非视为孤立的存在,才能正确地发挥知识的力量,也才能做到以实践检验知识的真理性,并反过来改造自己已具有的

知识。

言至于此,我们可以对实践思想的内涵给出一个比较完整的总结了。这种思想的要点,其实在“躬行”二字,也即人们通过实践获取、检验、改造自己对外界的认识,亦即知识,再以这些知识为指导,推动实践活动的进步。所谓经世致用、知行合一,其意义皆在于此。毛泽东在《实践论》中说:“理论的基础是实践,又转过来为实践服务。”我国古代的实践思想,其实也是一种朴素的实践论。

既然我们已经认识到实践思想的内涵所在,其价值自然就显而易见了。简而言之,实践思想能够有效推动人们将知识与行动结合起来,在实践中总结出一定的知识,并借助知识指引新的实践,由此推动认识世界、适应世界、改造世界的进程。在我国历史上,一代代知识分子投身于政治、经济、科技、文化等各方面的实践,尤其是在济世安民、富国强兵的问题上呕心沥血,而不崇尚许由洗耳、接舆狂歌式的避世情怀,是与实践思想的影响是分不开的。

实践思想的现实意义

作为中华民族的宝贵财富,实践思想不仅对古代社会的发展有着重要影响,于当代仍有其正面意义。

首先,实践是检验知识和真理的唯一标准和最好方式。在工作中,我们时常会遇到新的知识、概念和理论,许多看起来很有道理,也有实用性,但是否真的有助于我们的工作和生活呢?对其进行检验的最好方法,就是把“知”和“行”联系起来。通过实践,我们就可以清楚地明白哪些知识、概念和理论是真理,具有现实意义,可以推广和普及,使其成为社会发展的助力;而那些没有取得预期成果,甚至造成一些不良后果的,则证明“知”并不适合“行”的要求。南宋诗人陆游曾说:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”就是这个道理。

其次,实践精神有助于反腐倡廉、诚信施政的实行。孔子说“为政在人,取人以身,修身以德,修道以仁”。意谓政治的要义在于以人为本,衡量人的标准在于自身的道德修养,道德修养的根本原则在于实践仁道。《周礼·天官·冢宰》提出从廉善、廉能、廉敬、廉正、廉法、廉辨六个方面考核官吏的廉德,称为六计。《管子·牧民》又提出了“礼义廉耻,国之四维”的核心价值体系的论述。然而,当今有些从政者知行分裂,说一套,做一套,一面高喊廉政建设,一面大搞贪污腐化,败坏了党风政风,也失信于民,为人民所厌恶唾弃。在这种情况下,尤其有必要提倡“知行合一”的实践精神,以提升干部队伍的道德人文素质。这对启迪官员的道德良知,遏制贪腐之风,推行廉洁政治是有正面作用的。也只有遏制了贪腐之风,真正做到执政为民,才能取信于民,实现长治久安。

第三,空谈误国,实干兴邦。遥想魏晋时期,风流名士以清谈为风尚,被王羲之斥为“虚谈废务,浮文妨要,恐非当今所宜”,后人更是批评两晋亡于清谈,遂有顾炎武“清谈误国”之说。因此,我们要以史为鉴,不仅要反对从政人员陷入清谈文化之中,防止他们只会“空谈大义”,更须强调从政人员应务实、实干,用所学知识和实际行动解决具体问题,践行为人民服务的宗旨。

2013年3月1日,中共中央党校举行建校80周年庆祝大会暨2013年春季学期开学典礼,习近平同志出席并发表了重要讲话。他在讲话中强调,好学才能上进。中国共产党人依靠学习走到今天,也必然要依靠学习走向未来。我们的干部要上进,我们的党要上进,我们的国家要上进,我们的民族要上进,就必须大兴学习之风,坚持学习、学习、再学习,坚持实践、实践、再实践。全党同志特别是各级领导干部都要有加强学习的紧迫感,都要一刻不停地增强本领。这是明确要求全党同志尤其是各级领导干部在实践上下功夫,就是要求我们在躬行实践方面继续深入,避免“懒政怠政,为官不为”的毛病,为国家、民族的强盛作出自己的贡献。在中华民族复兴的进程中,躬行实践的思想必将继续放射出自己的光辉。