用递进式问题链驱动化学课堂的互动

胡惠芳+包朝龙

摘要:以高三复习课“电解原理”为例,从电解原理的再现、电解原理的拓展、电解原理的应用等3个方面,尝试采用递进式问题链驱动化学课堂的互动教学,以增强课堂中师生间的互动,提升学生的思维能力。

关键词:递进式问题链;高三复习;电解原理

文章编号:1005–6629(2015)9–0031–05 中图分类号:G633.8 文献标识码:B

如何在高三复习中,既能达到巩固基础、培养能力、加强应用、提升素养之目的,又能激发兴趣,增强课堂互动,提高课堂教学的有效性?笔者在近日举行的宁波市高三化学复习研讨会上,以高三复习课“电解原理”为例,尝试采用了递进式问题链驱动化学课堂的互动,收到了良好的教学效果,深受听课教师的好评和学生的喜爱。

学习总是从问题开始,问题总是与学习伴行,所有问题解决必定以对问题存在的认识为开始[1]。在问题的设计中,特别是高三复习课中,教师必须考虑的一个重要因素是学生的学习动机。笔者依据美国南佛罗里达大学心理学教授凯勒(Keller,J. K.,1987)开发的“ARCS”的动机设计模型来实现问题的设计和布局,包括注意、适切性、信心和满意四个方面的内容[2]。本课设计以问题链来驱动课堂的互动,为了使所设计的问题吸引并维持注意,教师运用新奇的或意料之外的事情来激发学生的探究行为或更深层次的兴趣,即认知好奇心。其次,所设计的问题必须是适合学生的认知基础和生活经验的,这就是适切性。再次,学生面临教师所设计的问题时应有一定的信心去解决。最后,如果行为的结果与学生的期望一致,而这一结果又是积极的,那么学生的动机就会被激发,这就是满意。只有设计维持注意,适切学生实际,学生有信心解决,且结果比较满意的问题才能保证学生的参与度,增强互动性,这也是笔者设计问题链驱动课堂互动的初衷。

课堂教学中的问题链,不仅方式多样,功能也因“问”而异。递进式问题链,是根据事物之间的必然联系,利用正向或逆向的思维方式提出一连串的由浅入深的问题组。对于有一定深度的问题,教师应该采用分层次由浅入深的提问方式,通过一环扣一环、一层进一层的提问,即问题链,引导学生的思维向知识的深度和广度发展,避免学生思维“卡壳”[3]。

电化学在高考中占有重要的地位,电解原理是电化学的核心内容之一,在高三复习中,要以教材内容为起点,结合近几年高考的相关要求,建构递进式问题,增强师生间在课堂中的互动,提升学生思维能力是本节课的出发点和着力点。

1 环节1 对电解原理的再现——经典案例的变换

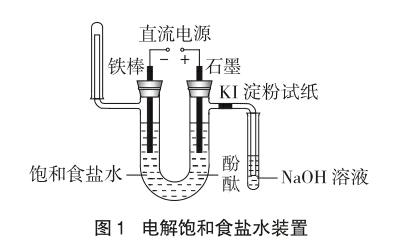

问题1 观察电解饱和食盐水(图1)的装置思考,根据什么现象可以推断电解饱和食盐水的产物是什么?分别写出电极反应式和总反应式。

设计意图:此问是学生在学习化学1后必须具备的认知基础,从现象推知产物是学生在高中阶段最基本的电解问题。而书写电极反应和电池总反应式,则是学生在学习化学2时的要求,《浙江省普通高中学科教学指导意见》明确要求“通过对电解CuCl2溶液的实验探究,认识电能转化为化学能的装置”[4]。后半问明显是考查学生对电解原理的迁移能力。教学实践证明,学生能熟练地根据三个现象判断出其产物,并顺利写出其电极反应式和电池总反应式。

问题2 如果电解一段时间后,切断电源,溶液中存在哪些离子?

设计意图:此问是在问题1基础上的延伸,由易到难,激发学生积极思考。学生能否想到生成物之间的化学反应是本问题的关键,这也是教师有意考查学生思维全面性的好点子,在与学生的互动交流中发现有不少学生忽略溶液中含有ClO-。

问题3 若要增加溶液中的ClO-浓度,在其他条件(电解原料、电源和电极)不变的情况下,只改变装置即可达到目的,你能否设计一个装置,并画出装置图,说明其原理。

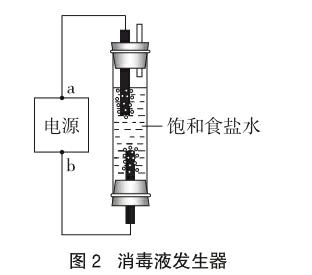

设计意图:要增加ClO-浓度,首先必须要充分接触,显然图1装置中,阳极产生的Cl2,不可能与溶液中生成的OH-有充分的接触,那么如何通过改变装置来增大其接触呢?这就是本问设计的关键点,源于生活中消毒液发生器的联想,一些聪明的学生还是不难想到可以用图2的形式呈现,并能根据图2装置,指出阴阳极,说明产生较多ClO-的理由。

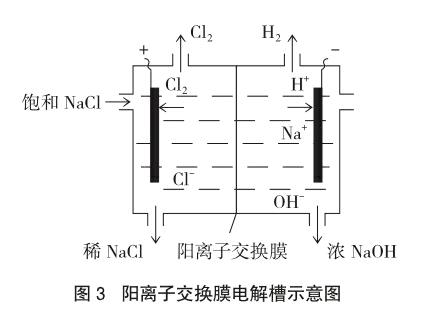

问题4 若要杜绝ClO-的产生,有什么办法?

设计意图:此问题的设计,虽然学生容易想到不让Cl2与OH-接触,但不少学生不明白有什么方法使之分开,此时教师可引导学生重新回到教材中,通过对图3的再认,明确阳离子交换膜的功能,为后续“海水淡化”提供知识背景,进一步了解电解反应可通过条件的改变朝着我们所需要的方向进行,渗透学以致用的目的。

这一环节设计的基本目的是使学生的基础知识和基本技能得到巩固和加强,特别是成绩中等及偏下的学生,给他们再次领悟的机会,使他们掌握最基础的知识,学会最基本的分析问题的方法,使他们也能学会、学通,同时也不让中上等的学生认为这只是在“炒冷饭”,因此教师在设计问题的时候必须考虑原有知识的延伸和拓展,这里从最基础的电解饱和食盐水延伸到消毒液的制备,再到离子交换膜的应用,对所有的学生而言都会有耳目一新的感觉。

复习课的目的不是单纯地储备知识,而是在于提高学生分析、解决问题的能力,复习就是培养学生化学思维能力的过程。因此设计习题时,还要从整体把握,看习题的设计是否有利于学生思维能力的形成,我们据此设计了本课的第二环节。

2 环节2 对电解原理的拓展——混合系统的分析

回归教材,对单一溶质溶液的电解分析,重在基础知识的应用是环节1的基本定位,那么环节2主要是考查多种溶质混合溶液的电解情况,并且涉及到有关定量分析,对学生提出问题、分析问题能力有了较高的要求。

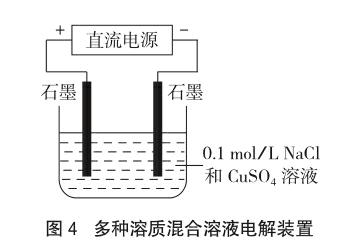

问题1 将1L物质的量浓度均为0.1 mol·L-1的CuSO4和NaCl的混合溶液用如图4装置进行电解,写出阴阳两极的电极反应式和电池总反应式。

设计意图:在环节1中,主要介绍了经典的电解饱和食盐水的案例,学生能不加思考地写出其电极反应式和电池总反应式。在多种溶质的混合系统中,要正确书写出其电极反应式和总反应并非易事,因为这关系到一个离子放电顺序的知识基础,这也是《浙江省普通高中学科教学指导意见》里对学生提出的发展要求。本问题除了考查学生在多种离子共存的情况下离子放电先后顺序知识外,还要求学生能从定量的角度分析,离子放电在不同的阶段会有不同的结果。

问题2 若将图4装置中的左边石墨电极更换为铁,写出两极反应式,并描述电解池中可能发生的现象,写出有关的化学反应式。

设计意图:此问显然是在问题1基础上的延伸,问题1的认知要求是知道常见离子在电极上的放电顺序,但如遇到活性电极时,情况又如何?这给学生提出了新的思维挑战。而且在活性电极参与反应的情况下,还要求学生能敏锐地观察到溶液中相关微粒的后续反应,并考查学生是否能根据反应情况用化学用语正确描述实验现象。

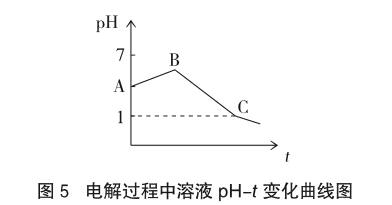

问题3 以问题1为背景的实验装置画出电解过程中溶液pH随时间t变化的大致曲线图(不考虑电极产物的溶解)。电解一段时间后在两极收集到的气体在相同条件下体积相同,计算电路中共转移多少mol电子。

设计意图:问题1、2是围绕离子(或活性电极)放电顺序为核心的知识和能力考查,并在此基础上,从另一维度(溶液的酸碱度的变化)和学科的重要思想——守恒思想,分别设计了两个有意义的问题。这不但考查学生在分析混合液电解情况的基础上,能用图示法表示溶液酸碱度的变化(如图5),对学生的计算能力提出了一些要求,更是对学生思维能力的一种考验。

本环节的设计旨在使学生在电解原理复习的基础上对原理有进一步的认识和提升,由简单(单一组成)到复杂(混合组成),从定性(离子放电顺序)到定量(守恒原理的应用)。实践证明,3个问题能够激发学生很快进入到积极的思考状态中,并通过对这些问题的讨论,能有效提升学生对电解原理的深度理解。

3 环节3 对电解原理的应用——综合能力的提升

通过环节2,学生对常见物质的混合物电解情况有了进一步的了解,面对陌生的情境,学生能否应对?教师设计如下问题让学生进入电解原理的应用环节:

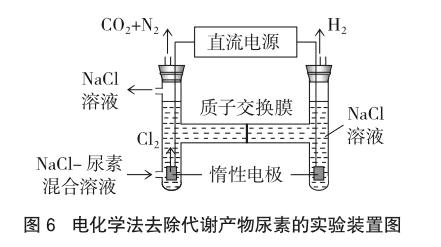

问题1 人工肾脏可用间接电化学方法除去代谢产物中的尿素,原理如图6,写出阳极室和阴极室中的电极反应式和总反应式。

设计意图:环节2中的混合系统(CuSO4和NaCl溶液),学生非常熟悉,但此问考查学生的“NaCl-尿素的混合组成”却是一个陌生情境,面对这样的情境,学生能否顺利应对?学生只要知道尿素是非电解质,在溶液中不电离,问题就非常简单,说是“混合”实则“单一”,学生只要具备前面的电极产物能否发生后续反应的认知基础,并能仔细阅读图中的提示,问题可以轻松解答。“陌生中考熟悉,熟悉中考创新”是当前高考命题的走向。

问题2 图6中质子交换膜的功能是什么?电解结束后,阴极室溶液的pH与电解前相比(填“增大”、“减小”或“不变”)。

设计意图:本问题的设计源于环节1的问题4中的“离子交换膜”的功能迁移,学生如果知道“离子交换膜”的功能就能推出“质子交换膜”的功能,并了解两种膜的区别,问题就迎刃而解,这是近年来高考经常出现的问题,复习时希望能引起学生关注。

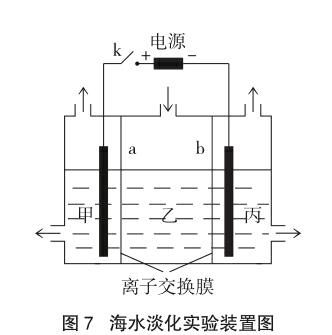

问题3 利用本节课复习,请设计一个海水淡化装置。如果有人设计了图7装置来进行海水淡化,你认为其原理是什么?

设计意图:本问题设计是基于前面各环节的综合考虑,也是本节课的亮点问题。通过此问的设计,主要考查学生掌握知识、运用知识、创造知识的能力。课堂教学实践证明在课堂中很难有学生能创造出如图7的实验装置。

本环节是考查学生综合运用知识的能力,主要是使学生对概念的内涵和外延有透彻的理解,形成有序的思维认识,将概念中蕴涵的思想、方法内化才能自如运用知识。

好的问题,犹如风乍起,吹皱一池春水;好的问题,好比水中投石,激起千层浪花,能打破学生脑海里的平静,使之涟漪阵阵,甚至波澜迭起。因此教学过程中建立一个恰当的、合理的问题系统相当重要。本节课从经典的案例开始,让学生从电解原理的再认、电解原理的拓展和电解原理的应用等角度,从简单到复杂,从低级到高级,从具体到抽象,由单一到综合,全面梳理知识。并根据教材内容和学生的不同特点,采取不同的教学方法,充分调动学生的积极性,让学生的思维始终保持在一种活跃的状态。教师在设计问题链时,要注意各问题之间的衔接和过渡,既要避免梯度太大,也要避免将问题设计得太细、太具体而导致系统的内容分解得支离破碎,否则既不利于学生形成相对完整的知识结构,也不利于培养学生思维的深刻性和独立性[5];既要给学生指出思维的方向,引导学生深入思考,又不能将学生的思维限制得过死,要鼓励学生充分发表自己的看法。

参考文献:

[1] John B. Best.黄希庭等译.认知心理学[M].北京:中国轻工业出版社,2000:366.

[2]皮连生等.学与教的心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2009:282.

[3]王后雄.“问题链”的类型及教学功能——以化学教学为例[J].教育科学研究,2010,(5):50~54.

[4]浙江省基础教育课程改革专业指导委员会制订.浙江省普通高中学科教学指导意见[M].杭州:浙江教育出版社, 2012.

[5]陈勇.具有思考价值的化学问题特征[J].山东教育,2005,(5):21~22.