政府审计结果公告存在的问题

□文/杨朝辉

(唐山三友集团有限公司 河北·唐山)

2003年12月,审计署颁布的第一号文件《关于防治非典专项资金和社会捐赠款物审计结果》,标志着政府审计结果公告制度在我国的正式开始。2006年新修订的《中华人民共和国审计法》第三十六条规定:审计机关可以向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果。审计法的上述规定为我国政府审计结果公告制度提供了法律依据。

一、我国政府审计公告制度现状

自1996年财政预算审计第一次在相关媒体进行部分披露,到2001年8月,审计署颁布的《审计机关公布审计结果准则》规定了对外审计公告的形式;2003年7月发布的《2003年到2007年审计工作发展规划》对审计公告公布时间及内容做出了规范化要求,再到2013年12月30日审计署发布第32号公告“全国政府性债务审计结果”,我国政府审计结果公告经历了近20年的发展,取得了巨大的成就。

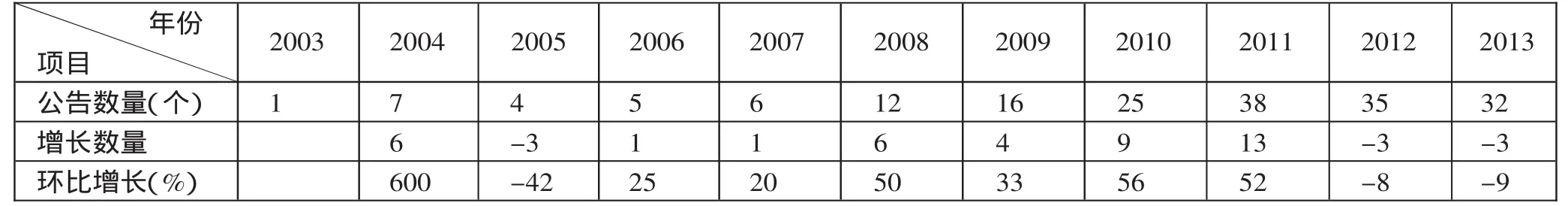

(一)审计结果公告数量逐年增长。自从2003年国家施行审计公告制度以来,审计公告制度逐步得到社会公众的认可。通过数据整合分析以后可以发现,从2003~2013年,我国审计署公布的审计公告结果在数量上呈浮动上升态势,但是在环比指数的增长上已经趋于稳定。说明政府越来越重视审计结果公告这一制度,我国的政府审计结果公告的力度正在逐步加强,具体情况见表1。(表1)

(二)涉及内容更加广泛。除了上述每年公布的审计结果数量增长,从2003年我国发表的专项审计公告《关于防治非典型肺炎专项资金和社会捐赠款物审计结果》到2013年12月30日发布的第32号审计结果公告《全国政府性债务审计结果》分析,审计结果公告的篇幅增多、内容丰富、附件内容更加详细且有针对性。审计结果公告涵盖了政府审计组织开展的主要类型的审计,公告揭示的问题具体、详细、清晰,审计处理建议具有针对性,对审计发现问题整改的描述有利于督促被审计单位认真执行审计结论,进而树立审计机构的权威。这些数据既体现了政府审计结果公告对建立高效、廉洁、透明政府及国有组织的重要性,也体现了将政府审计工作置于社会公众的监督之下,自觉接受社会公众的监督。

二、政府审计公告制度存在的问题

尽管我国政府审计公告制度取得了长足进展,发挥了较好的监督调控作用,逐步引起社会的关注。但我国政府审计公告制度的实施仍然存在着许多可以改善的方面。通过分析审计署2003年12月15日至2013年12月30日已经发布的181个审计结果公告的相关信息,可以发现我国政府审计结果公告存在以下问题:

表1 国家审计结果公告数量增长统计

(一)公告范围不全面

1、审计结果公告涉及面过小。依据2006年修订的《中华人民共和国审计法》,我国政府审计组织的审计职责主要包括:财政收支审计职责、财务审计职责、经济责任审计职责和其他审计职责,政府审计组织主要开展财政审计、金融审计、国有企业审计、行政事业单位审计、固定资产投资审计、外资审计、政府绩效审计和经济责任审计等工作。审计范围非常广泛、审计内容非常丰富。然而,审计结果公告的范围则相当有限,就审计署近几年的审计结果公告而言,主要集中于:中央财政预算执行情况审计、中央部门(含直属单位)预算执行与决算审计、中央银行的财务收支和中央金融机关的资产、负债和损益状况的审计、节能减排项目审计。而对社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金等专项资金的审计较少,对省级预算执行情况和决算审计、经济责任审计、绩效审计等基本没有涉及。某些公告还存在审计情况反映不全面、审计责任不明确、审计意见不清晰可理解性差等现象。

2、地方公告的数量过少。从2003年国家审计署网站上公布的第一份审计报告至2013年末,国家审计署网站公布的审计结果报告数量为181份。而我国省级审计机关审计结果公告的数量和范围,相对于省级审计机关的审计职责范围和审计项目质量来说,远远不能满足社会公众对地方政府及国有企事业单位、国有控股公司的了解和监督,不能满足社会公众对政府执政能力和廉洁程度的知情权。如河北省审计厅网上公布的审计结果,自2008~2013年,涉及河北省的审计结果公告只有12篇,内容仅限于国外贷援款项目和国内对口援建项目。尚没有涉及社会公众比较关注的预算审计、绩效审计、经济责任审计等审计类型。

(二)反映审计整改情况的内容不够。发布审计结果公告的目的除了提高政府及国有企事业单位的财政财务收支的透明度,加强社会公众的监督外,还应该包含督促被审计单位对审计过程中存在的问题及时整改。2003~2013年的诸多审计结果公告的分析看,在公开审计结果公告之后,国家审计署极少公布其事后结果跟踪情况,发布审计结果跟踪报告的数量仅占所有审计公告数量的7.83%。国家审计署对于审计结果事后跟踪的处理尚且如此,各地市政府对此问题给予的处理更是微乎其微。

(三)相关法制不够完善。我国《审计法》第36条规定:“审计机关可以向政府有关部门通报或向社会公布审计结果。”同时又规定“审计机关通报或者公布审计结果,应当依法保守国家秘密和被审计单位的商业秘密,遵守国务院的有关规定。”依据上述规定,我国《国家审计准则》规定了在公布审计和审计调查结果时,下列信息不得公布:涉及国家秘密、商业秘密的信息;正在调查、处理过程中的事项;依照法律法规的规定不予公开的其他信息。由上述规定可以看出:向社会通报审计结果是政府审计组织的权利而不是法定义务,这样审计结果的披露具有很强的随意性,是否公布、公布多少、公布什么,均由政府审计组织,实质是由政府首长说了算。这将导致政府的审计监督限于内部监督的情形,增加了国家审计的舞弊风险,弱化了审计结果公告的法律强制性。

三、我国政府审计结果公告制度改进措施

(一)适当扩大审计结果公告范围。根据2011年1月1日起实施的《审计法》规定,对比现在审计结果公告的内容,审计署及各地方审计机关应该扩大审计结果的公告范围。将审计结果的公告范围扩大至省级预算执行情况和决算审计、经济责任审计、绩效审计等,增加社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金等专项资金审计结果公告的数量。地方审计局应该以国家审计署为榜样,加大审计公告的项目和范围。如当地政府预算,当地政府企事业单位的年终审计报表等。对于具体的项目而言,必须按照政府审计准则的要求规范审计结果公告的内容,减少公告的随意性。公布的内容包括:被审计(调查)单位基本情况、审计(调查)评价意见、审计(调查)发现的主要问题、处理处罚决定及审计(调查)建议、被审计(调查)单位的整改情况。

(二)建立事后反馈机制,加强责任追究制度。政府审计结果公告中没有全面反映审计整改检查情况或反映整改检查结果的审计结果公告数量少,将不利于被审计单位认真对待审计报告,落实审计整改意见,进而使政府审计流于形式,影响审计的权威性。因此,审计机关应该在发布审计结果公告之后,做好审计整改检查,敦促被审计单位认真执行审计处理决定。将审计整改情况体现在审计结果公告中,及时通告给社会公众。

(三)健全相关法律法规。《审计法》第三十六条规定“审计机关可以向政府有关部门通报或者向社会公布审计结果”,涵盖了应有的审计结果使用人的范围,存在的问题是政府及政府审计组织拥有审计结果公告的自由裁量权,影响了政府审计作用的充分发挥。为此,提出建议如下:将《审计法》第三十六条规定中的“可以”改为“应当”,将政府审计组织拥有的公布审计结果公告的法律权利改变为法律权限,制度的法制约束力。规定地方审计组织也“应当”披露审计结果。在审计结果公告的数量、内容的决定方面,需加强上级审计机关的领导,由上级审计机关、本级审计组织和本级政府共同商议决定。对主要审计类型中明确必须公开的内容、不宜公开的内容、不予公开的内容,需告知上级审计机关并经上级审计机关认可。总之,要确保审计结果公告的健康发展,发挥审计结果公告制度的作用,需要继续修改完善《审计法》和《政府审计准则》的相关内容,使其真正的合法化、制度化。

[1]审计署审计机关公布审计结果准则[Z].2010.9.14.

[2]宋常,周长信,黄蕾.我国地方审计机关审计结果公告研究——以我国省级审计机关2003-2009年审计结果公告信息为样本[J].当代财经,2009.9.

[3]胡志勇.审计公告制度与国家审计风险[J].审计与理财,2011.6.

[4]何春娇.审计结果公告制度下审计风险研究[J].现代审计与经济,2010.4.

[5]宋丽静.国家审计公告制度下审计风险分析[J].审计视角,2011.11.