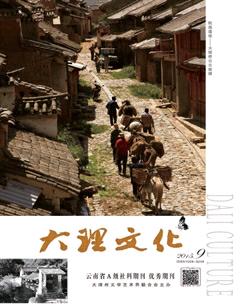

风情大理

高原蓝

立春一过,微风乍起,却不烦人。轻柔从身边悄声移动,几片黄叶在脚下打旋,又径直一路向前,迎面撞上街边耸立的照壁,无奈地停住脚步,委屈地龟缩在石板墙根。猛抬头,季节就跳过了寒风凛冽寒气逼人的日子,天空呈现一片冷艳的美。初春的轻风像一个脚勤手快的白族姑娘,顺手把棉花般的云朵采摘干净,不留一丝痕迹,于是就见眼前一片纯净逼人令人窒息的蓝铺天盖地迎面而来。眩晕中仰望苍山,伟岸苍劲的山瘠变成配角,留下一片单薄的剪影粘贴在宏大的蓝色幕布上。洱海更因了蓝天的辉映,蓝得如痴如醉,把那魂牵梦萦的念想捻细拉长,慢慢隐入湛蓝深邃的梦幻中。

很难用语言表达高原人对蓝天的向往和依恋,在纯净无暇的画图中去追寻的是理想的氛围,是文明的乳汁源远流长,是丰收后的狂欢,是摇篮里那一声清脆的啼哭,是老年人夕阳下的牵手和青春年少的热恋。“人都说高原高,人都说高原蓝,高原上有一片纯净的蓝天。”古城的街道上,穿着水蓝色绣花领褂的白族阿妹在精心摆放着蓝白相间的扎染用品:银店铺前沿街敲打的鹤庆姑娘深蓝色的头巾引来游客扎堆乱窜:更有小伙子白对襟衬衣上那件蓝茵茵的马甲,曾经伴着赶马汉子穿越茶马古道,奔波在蓝天白云下的崇山峻岭之中,也伴着木雕石雕工艺匠人走雄关过大漠,甚至远涉重洋,足迹四海。火把中秋、春节除夕,村头的大青树下,那一水的白族女人手里绣着绣花鞋垫,眼睛却瞄着前方的路口,一见那一团蓝由远而近,绣花针多半会扎破指尖,顺手在鞋垫上一抹,那一朵山茶就有了生命,转头羞涩一笑,拍拍身子拢拢头发,就看见那一片高原蓝,蓝到心根根。

盛夏的乡村节日

重新审视我身边的山水田园,那一个个大青树掩映下的村落在五月的烟雨中更显得美丽神奇。越走近它,越滋生出对家园故土的依恋,自然而然之中,对身边的街巷古宅山川河流从心底里生出一份感恩、一份敬畏。

烟雨濛濛的日子,大理坝子一片迷茫,朦胧的雨丝中古城一如往日的庄重肃穆。夏天的酷暑被清凉驱散,凉风习习,宛如回到早春。空气中还残留着粽叶的清香和雄黄酒浓烈的气息,大门旁挂着的艾叶把端午节的味道变得悠远绵长。

山坡上的包谷已长得一人多高,墨绿色的叶面油亮发光:水田里秧苗正在拔节,一片绿色从苍山脚下染遍洱海西岸。闲暇的乡民们心开始躁动,耳畔似乎听到八角鼓霸王鞭的呼唤,让心愿通过音乐舞蹈的语汇传递,祈福许愿,共享平安,期盼着那个一年一度的乡村节日尽快到来。

老家村子的本主节紧跟在端午节的后面,这个节的时间各村不一样。

“本主”的意思是“我们的主人”,也是本乡本土本地方的保护神。白族村寨里,每个村都有一个本主庙,供奉着他们认为最应该尊敬景仰、能保佑村民平安幸福的偶像。这个偶像可以是历史上的英雄:也可以是传说中的人物:甚至是虚无缥渺的自然崇拜的神灵。无关种族,不论地域,不分男女老幼。巫师道士僧人,树木岩石山泉,都有可能成为某一个村寨的“本主”。在大理地区,每一个土生土长的白族人,一生大都要与本主发生联系。生老病死、婚丧嫁娶、衣食住行、读书求学;疑惑的求解、愿望的诉求,如神灵般高高在上享受烟火供奉的“本主老爷”,除了给予村民虚无缥缈的因果报应前世今生的宿命安抚之外,还接受着乡民们最繁杂世俗琐碎鸡毛蒜皮的一些小事的倾诉,这也算是白族地区人神共处的一道独特风景吧。

与其它的庙宇远居深山丛林僻静幽雅之地不同,本主总是更多地接近村民,本主庙大都建在村寨一侧,有的就在村子中央。于是,村民事无巨细,比如一条耕牛走失,小儿一夜啼哭,娶来的媳妇多年不怀孕,儿子高考喜中理想大学,都可以走进本主庙祈求畅叙,如同面对一位慈祥和蔼的长辈亲人。本主是连接神与世俗社会的特殊的神,它生活在村民中间,与村民同欢喜共娱乐,每年的本主节就是村子中盛大的节日。

老家村子的本主有名有姓,姓段名沛恩,是南诏大将段宗榜的亲戚,南诏时期在古城南一带做官。在一次为民求雨的法事中被大雨淋湿,身患重病,于阴历六月十四在村中不幸离世,死后被村民拥戴为本主。按照村中习俗,亲人离世到出殡要用时三天,以后村里的本主节都要过三天,三天里,本主庙里连唱三天大戏。亲朋好友受邀前来,提上四色礼品,穿上节日盛装,扶老携幼参加盛会。本主庙里则摆开宴席,宴请附近村寨的头面人物权威人士,共同来感受本村本主带来的平安与祥和。

我不信神灵,但我喜欢这个故事,喜欢本主这个人神合一的民间偶像。并不是说它是无所不能包打天下的救世主,只是觉得这个介乎于人与神之间的本主,带给我们更多的是快乐和愉悦:体会到的是一种对待生活的积极态度:感受到的是百姓心中的那杆秤,每一个曾经任职一方的官员都在心中过一下秤,把真心为民的官员奉为神明,那将是一种至高无上的荣誉。

老家的本主节,这个盛夏的乡村节日,让人回味无穷。

古城的味道

初冬的阳光温柔地抚摸着苍洱大地,山川河流在冬日的暖阳下生动鲜活。古城的大街小巷,腊梅在青砖白墙描龙绘彩的院墙内绽开,馨香在冬日清晨的寒风中流动:冬樱花展开细碎的花蕊,在绿柳映衬下蓬勃展现:山茶正养精蓄锐,把硕大的花蕾严实包裹,等待着到那寒风凛冽雪花飘飞的时刻,迎着严寒骤然怒放。一方水土养一方人,老北京习惯了在高楼大厦的缝隙中寻找京腔京韵麻花豆汁令人心醉的感觉:上海女人迷恋石库门里一年四季挥之不去的那片湿润的空气:嘉陵江畔那撕扯不开的浓雾里掺杂着麻辣火锅的浓香和川江号子粗犷的迥响。天南地北,有多少城市就有多少味道,只有长期迷恋在其中的人,身心被岁月的风雨日复一日地洗刷,才会对自己家乡的味道如痴如醉,一往情深。

云彩梦一般滑过古城的那一方天空,时而飘逸奔放,时而短暂停留,宛如一位见证历史的时光老人,恣意地笑看古城的一街一巷,一草一木,喜怒哀乐,悲欢离合。也只有自然界的风霜雨雪蓝天白云能够见证,任何古老的建筑,包括山川河流都无法担当这一载体。在自然灾害和现代社会突飞猛进的发展进程中,它们的命运瞬间就会改变。朝代更替,战乱摧残,励精图治,凤凰涅槃。古城在灾难中损毁,在盛世中重生。不变的是古城的味道,它构成了这个城镇的生命,在岁月的河流中积淀、丰富、传承。这些摸不着看不见的味道深入小城的每一个细节,在人类的发展进化中不断萌生修正,这个城市才有了根基,才有脉流,才会在越走越远的岁月中魅力永存。

门前的溪流让古城增添了活力,洁净的水流带着苍山峡谷青松翠柏的气息,欢快地穿行在大街小巷。土生土长的居民们走在街上像行走在自家的院子,情不自禁地放轻脚步。路遇的行人大都是街坊邻里,对视的目光如溪流般洁净清纯。相互的招呼寒暄没有多少实际意义,亲切的乡音却让内心如暖流缓缓涌入。大街的拐角,走进小巷深处,是让人魂牵梦萦的风味小吃,慢慢地咀嚼,味道已引领思绪回到远古。街边的每一条小巷都是一本打开的线装书,苔藓在斑驳的土坯墙上生根,一抹碧绿在牵牛花和藤萝的空隙中时隐时现,像一首留给现代人的古诗;瓦屋檐下洞开的花窗里,少女在午后的阳光下专心阅读,把一幅素净淡雅的水墨画真情再现。城市在温馨中无言沉寂,等待着阳光一寸一寸走向黄昏。

古城的味道不总是轻柔悠闲,一年里总有那么几个日子让情怀得到释放,百唱不厌的调子会在不经意间响起。那是从悠远的传说中流淌过来的音符,拨动着古城人们心中躁动的激情。那些一代又一代传递过来的节日被不断地演绎、深化,并被注入新的内容。在手持柳树枝干的领头人引吭高歌的狂欢队伍中感受自己民族清晰的历史脉络:在熊熊燃烧的火把烈焰中倾注对未来美好日子的祈福;在远离城市的苍山脚下、蝴蝶泉边,人流从四面八方蜂拥而至,扯起喉咙,舞动手脚,身心融入一个个欢快的群体,去寻找自己快乐的理由。

古城的味道熏陶了占城的人,古城的人增添了古城的味道。这种味道让天常蓝,水常清,让客居外乡的游子魂牵梦萦,期盼着依偎在故乡的怀抱,在石雕牌坊下的石板路边闲坐:在绿树掩映的古城街道上穿行:在洱海边上脱去鞋袜,赤足与海水亲密接触,像婴儿回到母亲的怀抱。而无数远道而来的游人也痴迷地享受着古城独特的味道,感受着滇西高原小城别样的情怀。这种味道时间越久远,越显得弥足珍贵。它融人了先民们的智慧和创造,积淀了令人惊叹的瑰丽和永恒。这种味道从南诏碑到崇圣寺,从羊苴咩城到小城街巷,古城在漫漫历程中因人而生,与人共生,千年传承,底蕴依然,弥漫着古城的悠悠岁月,散发着独特的味道。

编辑手记:

随着“个人”价值的重新发现和定义,近年来散文创作呈现出两条比较明显的写作路径,一是保持了传统写作特质的文化视角写作,另一个则是平民视角写作,以普通人的心态和视角来看社会、看人生,写感悟、写情绪。就这点来谈,江静龙的《众生太平》是一篇大胆融合了两种写作途径的文章,他一方面回顾历史,用惨烈的文字还原历史真相,用炽热的情感寄托敬仰之情,具有文化散文的气度和底蕴:另一方面,他以个人体验来写景记事,丝丝入微,精细用心。更难能可贵的是这些都以地理区域为情感触发点,由远及近,由历史到现实,文章结构显得稳重清晰,呈现出一种太平无虞,充满希望的态势。《进城的石头》和《蛙声里的乡愁(外一篇)》都是以一种既是局内人又是局外人的心态来看待一个当下非常普遍的现象——城市的热闹非凡和农村的日趋萧条,而对城市生活的不适应和对乡村生活的怀念折磨着像作者一样的大部分群体,在这样的矛盾中,身体和心灵都缥缈没有归宿,只有一块石头、一声蛙呜以寄托心中的迷茫和念想。杨汝骅的《风情大理》从不同的角度写大理,除了大理的美景和民俗,更突出了大理的气质。作者身居其中,以雅致平和的心态和笔触来体验和表达大理的味道,让人不由地心生宁静、闭目畅想。