紫竹院的树

柳 枢

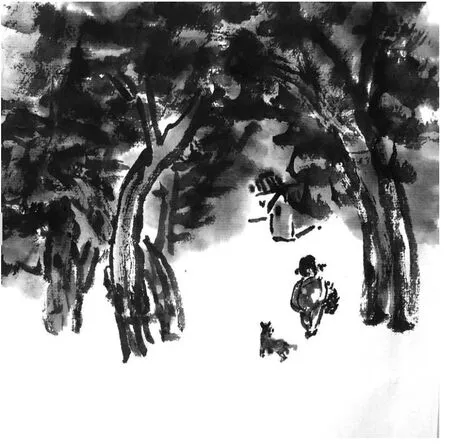

每年单位要组织两次到紫竹院公园健身行走,每次去,最想看的就是园内品种各异、千姿百态的树。那些树或依河而植,或种在绿色的草坪上,或作为行道树耸立在甬道、曲径和回廊的两侧,它们有的高大魁梧,有的娉娉婷婷,高低错落,层层叠叠,一片片、一簇簇,让你目不暇接、美不胜收。

作为北京市树的品种最多的公园,紫竹院的树有300多个品种。在这里,你既能看到北方的白桦与南方的翠竹一起共生,也能看到美国杨、加拿大杨与中国的毛白杨一块比肩同长,还能看到水杉、银杏等珍稀植物的倩影。

紫竹院因竹得名,因此,到紫竹院首先便是看竹。从学科上讲,竹是禾草类植物,但我喜欢竹子树的形态,喜欢她刚直坚韧、俊秀柔美的品性,自然也一厢情愿地把它归为树的一类。据了解,自1953年建园时,紫竹院便一直致力于竹子的培育和开发应用,栽种了大量的紫竹、旱园竹、翠竹、斑竹、石竹、金银玉寿竹等品种竹。经过半个多世纪的建设、发展,目前紫竹院已有竹子100万余株80多个品种,并以竹造景,建成了双紫竹溪、枣园竹居等景区,是北方拥有竹子最多的公园之一。“独坐幽篁里,弹琴复长啸。深林人不知,明月来相照。”每每置身于紫竹院的竹林中,默诵唐代诗人王维的《竹里馆》诗,便会有一种万籁俱寂、如梦似幻的感觉。

除了竹子,紫竹院里最多的就是柳树了。柳树是一种常见的绿化树,我国人民有沿河湖岸边栽种柳树的习俗。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”柳成了春天的象征。柳树虽有50多个品种,但在紫竹院里比较多见的只有两种,一种是依水而生的垂柳,另一种是亭亭玉立的立柳。垂柳姿态优美、线条流畅,那细长的、随着风儿轻轻摆动的柳丝,像少女长长的头发,青春靓丽、妩媚动人。立柳,也叫直柳,它的特点与垂柳恰恰相反,枝干一概都往上竖,枝条短促、生机勃勃、青翠欲滴。有趣的是,这两种柳树沿紫竹院的河道或湖边间接栽种,一个垂首弄姿,一个昂扬向上,把柳树的风韵和品格表现得淋漓尽致。

自古杨柳不分家,说到柳自然离不开杨,何况紫竹院的杨树是那么的与众不同。记得刚看到紫竹院那一排排高大的杨树时,感叹这种树的高耸挺拔、姿态优美,也在心里画了个问号,怎么从来没见过这种杨树?后来才知道,这就是大名鼎鼎的钻天杨,因来自北美洲,又叫美杨或美国白杨。这种树的皮呈暗灰褐色,并有沟裂,枝叶整齐地成束状朝上伸长,瘦长而又结实,芽长卵形,淡红色。除了观赏,这种杨树的皮有凉血解毒、祛风除湿的功效,可以治感冒、肝炎、痢疾、风湿疼痛等疾病。关于钻天杨什么时间引种到北京的,著名作家刘心武在他的散文《钻天杨》里有详细的介绍。少年时,刘心武在动物园里第一次见到这种奇怪的杨树后,便去问父亲。父亲告诉他:“动物园那片地方原来叫作‘三贝子花园’,晚清时此地又辟为‘农事实验场’,引进了一些外国植物,钻天杨就是那时候从美国引种的。”紫竹院与动物园相距咫尺之遥,从树的粗细和大小来看,紫竹院的钻天杨应该与动物园的是一个年代的产物。除了美国杨,紫竹院里还有加拿大杨和中国的毛白杨,它们都高大挺拔、雄性十足。

银杏树是紫竹院的又一种风景。春天时,银杏树并没有显示什么特别的,但到了每年的11月份,秋风拂过,银杏叶翩翩飘落,银杏树便迎来了它最美丽的时刻。此时,走进紫竹院,就像走进一个梦幻一般的金色王国里,但见树叶金黄、大地金黄,甚至连河道、湖面都铺上了一层令人心醉的金黄。那金色的黄,美得让人销魂、美得让人心动、美得让人目不暇接……为了让更多的北京市民和游人能够欣赏到这一秋天的丽景,这几年紫竹院的管理人员都会有意不对落下来的树叶进行清扫,这样,那些金色的银杏树叶便可以多保留数日。

说到银杏树,不能不提位于紫竹院北门的一棵已有近800年历史的古银杏树。这棵树高27米,树干周长9.8米,遮阴面积300多平方米,茂密的树冠像一把巨大的绿伞,透着旺盛的生命活力。关于这棵树虽然有很多传说和故事,但最让我感兴趣的却是它曾和已仙逝的著名科学家、地质学家李四光有过一段不解之缘。紫竹院的北门与李四光曾工作过的中国地质科学院地质力学研究所隔路相望,李四光的家也安顿在附近。当年,工作之余,李四光常在这棵银杏树下散步、思考问题。有时累了,他还会在树下坐下来休息一会,与这棵古银杏默默地对话。其实,这是李四光在以另一种方式考虑工作上的事。或许,当年许多重大的地质勘探计划和油田开发建设方案,李四光就是在这棵大树下思考形成的。如今,古银杏树犹在,但斯人已逝,抚今追昔,让人感慨万分。

紫竹院的树无疑是北京一道靓丽的城市绿化风景线。除了上述那些树们,像国槐、白桦、槭树、水杉等众多的树,它们都在默默地为北京奉献着绿和美。

我爱紫竹院的树,因为它们是这座城市市民的健康树、幸福树。