山西上马墓地人口自然结构分析及初步研究

◎鲁开国 鲁大立

(中国墨子学会,山东 滕州277599;西南民族大学,成都610041)

上马墓地位于山西省侯马市上马村东浍河南岸第二阶台地上。1963年~1987年,山西省考古研究所先后对上马墓地进行了13次发掘,发掘墓葬1373座,人骨保存情况较好,鉴定资料翔实仔细,为分析两周时期侯马地区人口性别结构及社会习俗等问题提供了全面系统的资料。本文拟在相关墓葬资料的基础上,对上马墓地的人口自然结构以及埋葬方式、葬具结构和随葬品所体现出的性别差异等问题进行初步研究。

一、上马墓地墓葬分期与分类

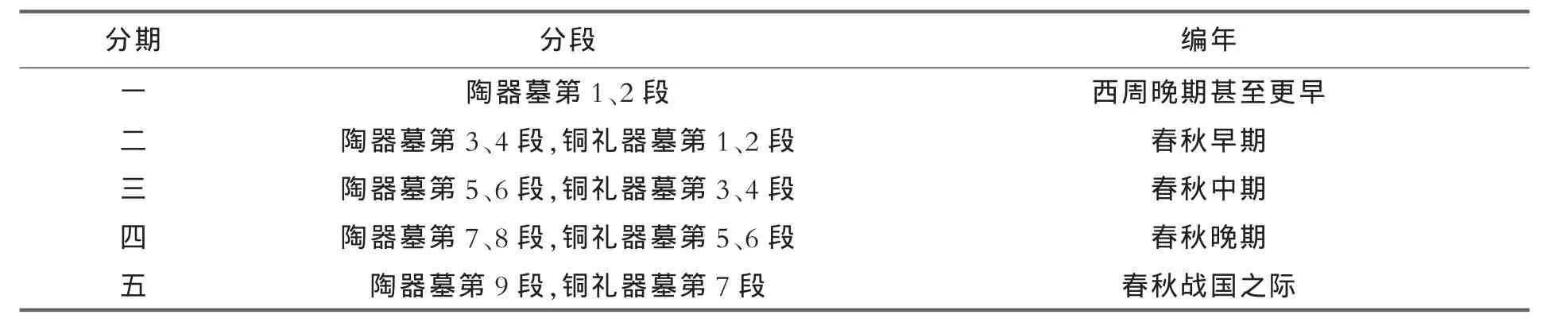

该墓地所处年代,上至西周晚期或更早,下到春秋战国之际,时间跨度较大,发展演变连贯。在对墓葬随葬器物进行类型学分析的基础上,“比较各阶段随葬器物的特点、变化、交替、组合以及墓葬形制、规模等方面的差异,将其划分为五期九段。”[1](见表1)。根据随葬品种类及数量的差异,并结合墓圹规模大小,将上马墓地已发掘的1373座墓葬划分为陶礼器墓、日用陶器墓、铜礼器墓、小件器物墓和无随葬器物墓五类。其中,陶礼器墓(含仿铜陶礼器墓和日用陶器墓)900余座,铜礼器墓19座,小件器物墓220座,无随葬器物墓224座。

表1 上马墓地期别与编年统计

二、上马墓地人口自然结构分析

“人口自然结构主要包括人口的性别和年龄结构。性别结构是人口最基本的结构,它对婚姻和家庭有直接影响,也直接关系到人口的再生产。同时,人口发展的速度以及扶养比都取决于人口的年龄结构。”[2]研究上马墓地的人口自然结构,有助于了解该地区两周时期人口的性别结构和年龄构成情况,对研究两周时期、尤其是春秋时期的人口规模、社会发展进程以及晋国考古学文化内涵有着重要的学术参考价值。

(1)性别结构研究

上马墓地中能够明确判定性别的个体共计1017例。其中,男性个体548例,女性个体469例。本文采用国际通用方法来计算性别比例,利用公式:性别比=男性人口/女性人口×100%[3],得出上马墓地的总性别比为116.84。

在对上马墓地各期、段的性别结构研究上,为确保墓地不同时期人口性别比的准确性,本文只统计分析了具有明确性别及期别的墓葬。另外,墓地第五期墓葬较少,仅鉴定男性个体3例,不足以分析当时的人口、性别构成情况,在此也不做讨论。本节在墓葬登记表的基础上进行了数据统计,得出:上马墓地一期,男性个体15例,女性个体16例;二期,男性个体114例,女性个体105例;三期,男性个体175例,女性个体170例;四期,男性个体55例,女性个体39例。继而得知,西周晚期性别比为93.75,春秋早期性别比为108.57,春秋中期性别比为102.94,春秋晚期性别比为141.03。

性别比最高值出现在上马墓地第四期,即春秋晚期;性别比最低值出现在上马墓地第一期,即西周晚期。墓地前三期,即西周晚期至春秋中期期间,男女性别比例较为平衡,尤其是到了春秋中期,其性别比接近1∶1的理想状态,非常有利于人口的繁衍发展。但至第四期,也就是春秋晚期,出现了男女性别严重失调的现象,且人口规模较春秋早、中期来看有所减少。人口规模减小,性别比例失调,势必影响到当时该地区人口的生育繁衍。

进一步细化研究上马墓地第一至四期的人口性别问题。首先,分别筛选、统计出具有明确性别及年龄的男女个体数量,对于年龄不明确的情况不予讨论。其次,统计出各时期不同年龄段人口的性别比。由图1看出,西周晚期中年人口性别比值达到最高峰,性别比在250以上,说明该阶段中年男性大量死亡,性别结构严重失衡;春秋早期,性别比最高值出现在中年阶段,性别比最低值出现在青年阶段,而儿童阶段性别比达到100,达到性别平衡;春秋中期,性别比最高值依旧出现在中年阶段,性别比最低值亦是出现在青年阶段,而老年阶段性别比则达到100,性别比达到1∶1的理想状态;春秋晚期,壮年、中年和老年阶段性别比均在100以上,中年阶段性别比更是达到200,大量男性死于中年阶段。

综合来看,上马墓地四个分期的性别比浮动于100上下,看似趋于性别比例较为平衡,但细化到具体年龄段的研究后,发现年龄构成的差异致使性别结构的失调,而人口年龄结构又决定了人口发展的速度以及扶养比。尤其是到了春秋早、中期,出现了青、壮年女性大量死亡的现象,从而导致以后年龄组性别比的增高,而人口性别比例的失调可直接影响到该地区人口的婚姻状况以及人种繁衍,更会导致人口规模逐渐减少,使社会发展进程受阻。因此,不难看出,春秋早期和中期人口的规模较大,至春秋晚期,人口规模减少。

图1 上马墓地各时期不同年龄段性别比构成

(2)年龄结构研究

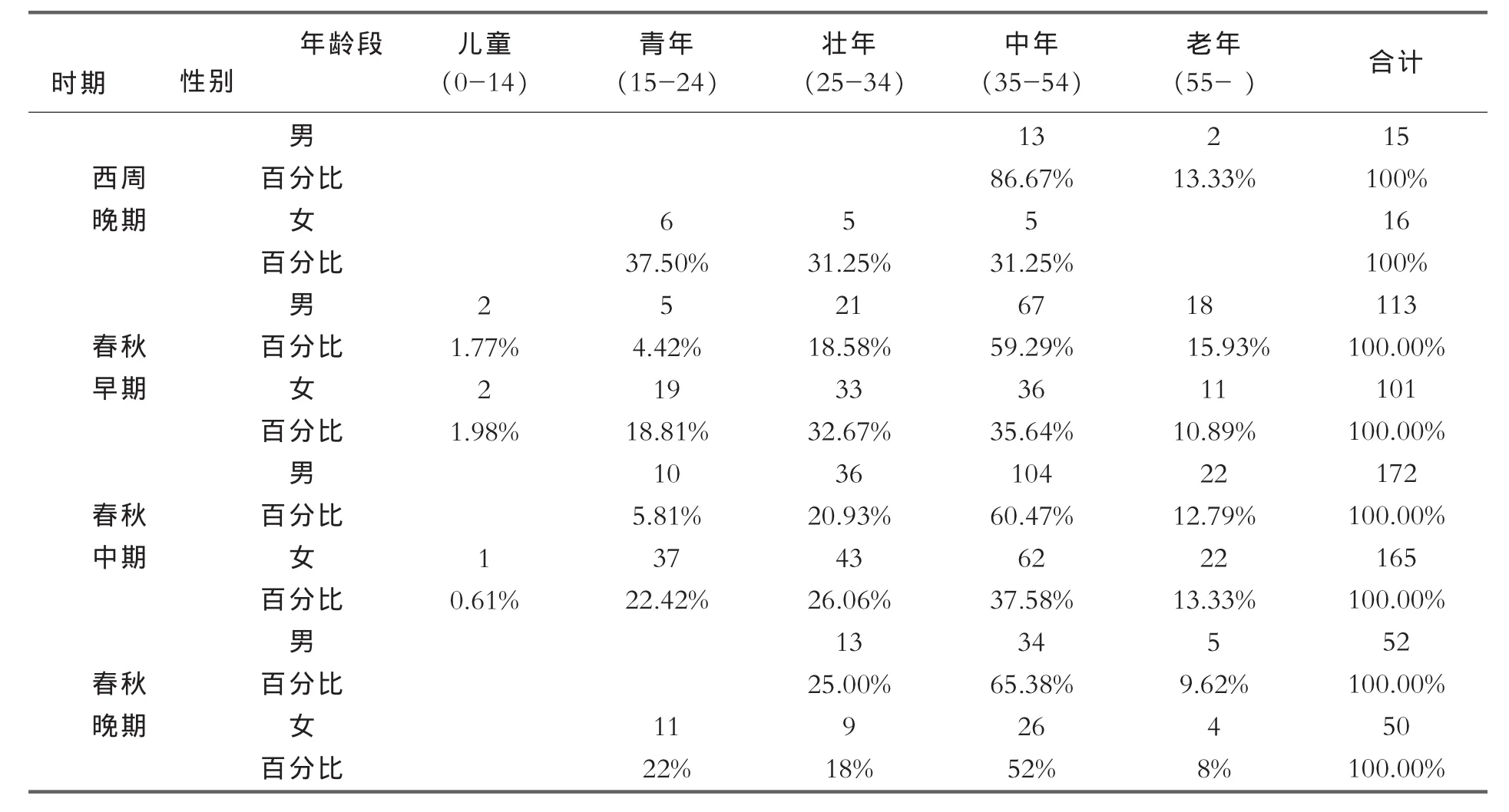

上马墓地中经过年龄鉴定的墓葬有1059座,计有个体1059例,其中儿童24例、青年151例、壮年216例、中年525例、老年125例、成年18例(表2)。

表2 上马墓地不同年龄组人口构成统计

从表2看出,该墓地中年阶段人口的死亡率较高,占人口总数的49.58%;其次是壮年阶段,占人口总数的20.40%。在青、壮年这两个年龄段,女性的死亡人数明显高于男性;而在中年阶段,男性的死亡人数则明显高于女性,说明男性的平均寿命要高于女性,此现象在已知的古代组群中比较少见,或与青、壮年阶段女性较高的死亡率有关。

进一步研究上马墓地不同时期的人口年龄构成。为确保分析结果的准确性,本文针对有明确年龄段、明确期别的墓葬资料进行统计研究,对年龄段不明确(如年龄不明或鉴定结果为成年的)的情况不予分析讨论。本文将年龄段分为儿童(0岁~14岁)、青年(15岁~24岁)、壮年(25岁~34岁)、中年(35岁~54岁)、老年(55岁以上)五个阶段,再按照上马墓地不同时期各性别人数所占比例来进行统计,制成表3。

为研究上马墓地不同时期人口年龄变化发展的过程,现根据表3中的数据制成图2。据图所示,西周晚期,男性人口以中年为主,老年较少,无儿童及青、壮年;女性人口则以青年居多,壮年和中年其次,无儿童及老年。春秋早期,男性人口以中年为主,壮年和老年也较多,但儿童和青年较少;女性人口则以中年、壮年为主,青年和老年其次,儿童最少。至春秋中期,男性人口以中年为主,其次是壮年和老年,青年最少,无儿童;女性人口则以中年、壮年及青年为主,其次是老年,而儿童最少。到了春秋晚期,男性人口以中年为主,其次是壮年,老年最少,无儿童和青年;而女性人口则亦以中年为主,其次是青年和壮年,老年最少,无儿童。

表3 上马墓地不同时期人口年龄构成

综合来看,从西周晚期到春秋晚期期间,上马墓地男性人口年龄构成主要集中在中年时期,女性人口年龄构成则集中在中、壮年及青年时期,女性人口年龄总体水平明显低于男性,即男性人口寿命高于女性人口寿命。儿童死亡率由低及高,最后又降低,从总体趋势上看,说明上马墓地人口寿命也相应延长。

图2 上马墓地不同时期人口年龄构成

另外,本文在具有明确年龄、性别及期别的人骨数据基础上,分别计算了上马墓地总的人口平均年龄以及不同时期各性别人口的平均年龄,得出:西周晚期人口平均年龄为36.91岁,其中,男性平均年龄是44.17岁,女性平均年龄是31.1岁;春秋早期人口平均年龄为39岁,其中,男性平均年龄是42.06岁,女性平均年龄为35.64岁;春秋中期人口平均年龄为38.61岁,其中,男性平均年龄是41.28岁,女性平均年龄是35.89岁;春秋晚期人口平均年龄为39.26岁,其中,男性平均年龄是42岁,女性平均年龄是35.99岁;上马墓地总的人口平均年龄为38.76岁。继而得知,自西周晚期到春秋晚期,上马墓地总人口的平均年龄有所提升,至春秋晚期达到39.26岁;自西周晚期到春秋中期,男性平均年龄有所下降,到春秋后期,男性平均年龄有所增加,但涨幅不大;再看女性的平均年龄,自春秋晚期开始,逐步呈上升趋势;另外,男性平均年龄明显高于女性平均年龄。

三、其他相关问题

(1)人口与葬式

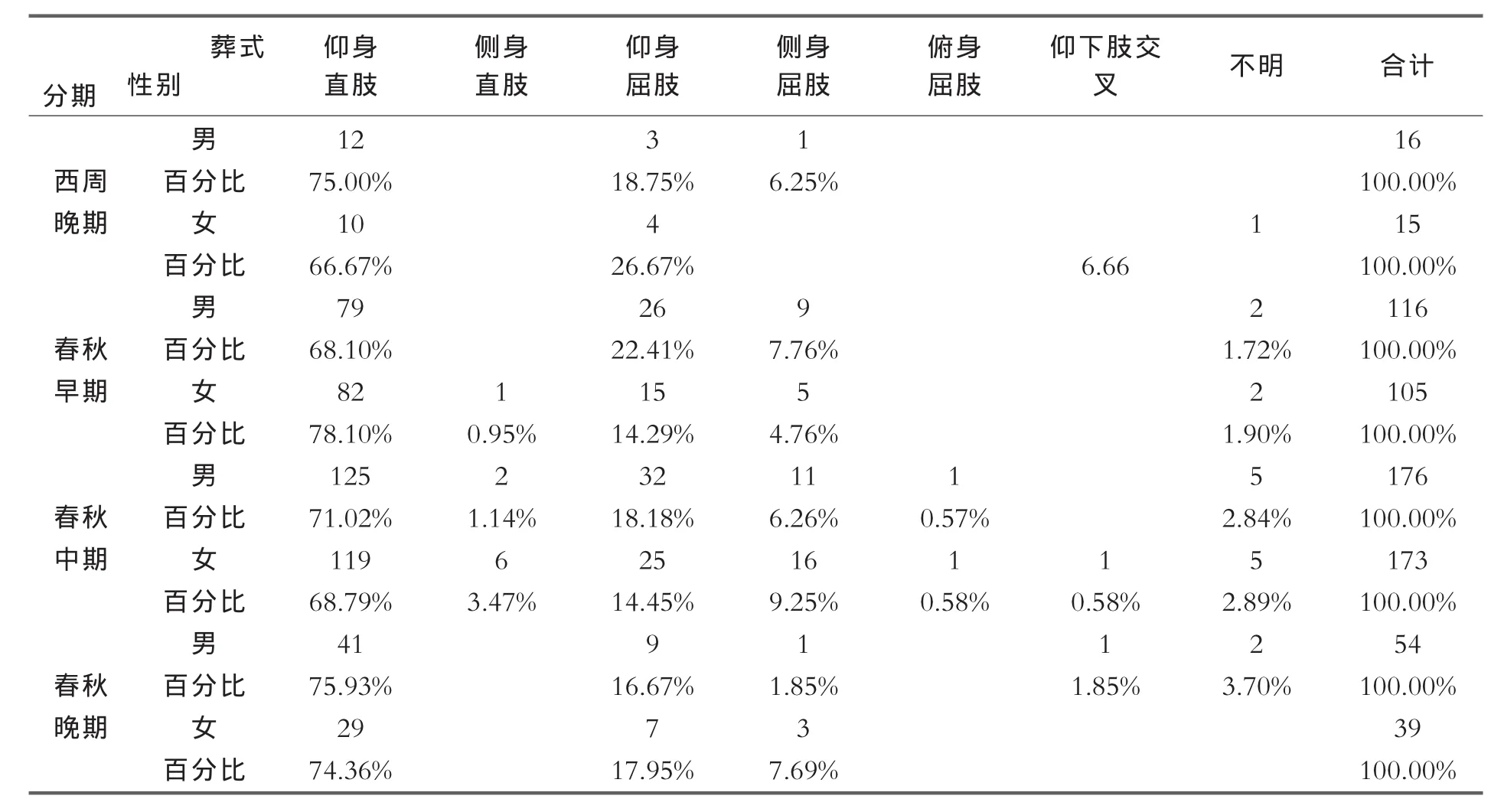

上马墓地中有1326座墓葬可辨识出人骨葬式。其中,仰身葬1230座(含仰身直肢葬999座、仰身曲肢葬231座),侧身葬92座(含侧身直肢葬21座、侧身屈肢葬71座),俯身葬4座。

而在以上墓葬中,具有明确性别、年龄鉴定及期别划分的墓葬共计694座。在已知的有明确性别、年龄鉴定及期别划分的墓葬中,又分为仰身直肢、侧身直肢、仰身曲肢、侧身屈肢、俯身曲肢、仰下肢交叉、不明(墓葬人骨不全,无法判断明确藏式)等七种葬式。根据上马墓地墓葬登记表数据制成表4,可知自西周晚期到春秋晚期,上马墓地中男、女两性的埋葬方式均以仰身直肢为主,其次是仰身曲肢,再者是侧身屈肢,其余葬式如侧身直肢、俯身曲肢及仰下肢交叉等仅占有少量比例。男、女两性的葬式亦未发现有明显差异。

表4 上马墓地不同时期各性别墓葬葬式构成

(2)人口与葬具结构

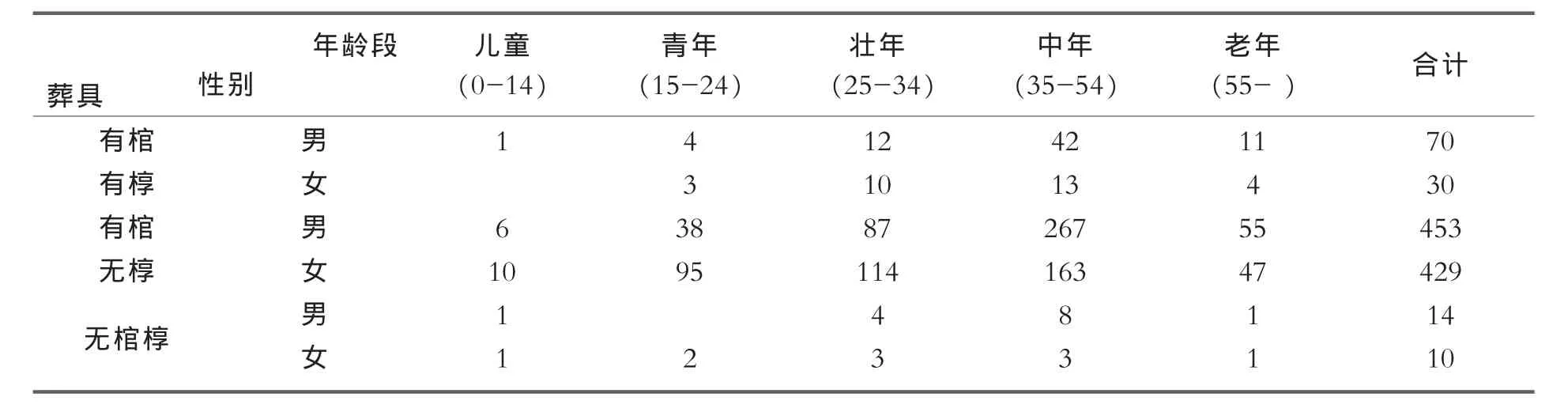

上马墓地中,葬具均已腐朽。能从遗留痕迹辨别出使用葬具的墓葬有1328座,其中,有明确性别及年龄鉴定的墓葬约1006座。根据墓葬登记表数据,制成表5。由表中数据看出,在上马墓地中,有棺无椁的墓葬占主要部分,约占87.67%;其次是有棺有椁,约占9.94%;另有少量墓葬无葬具。

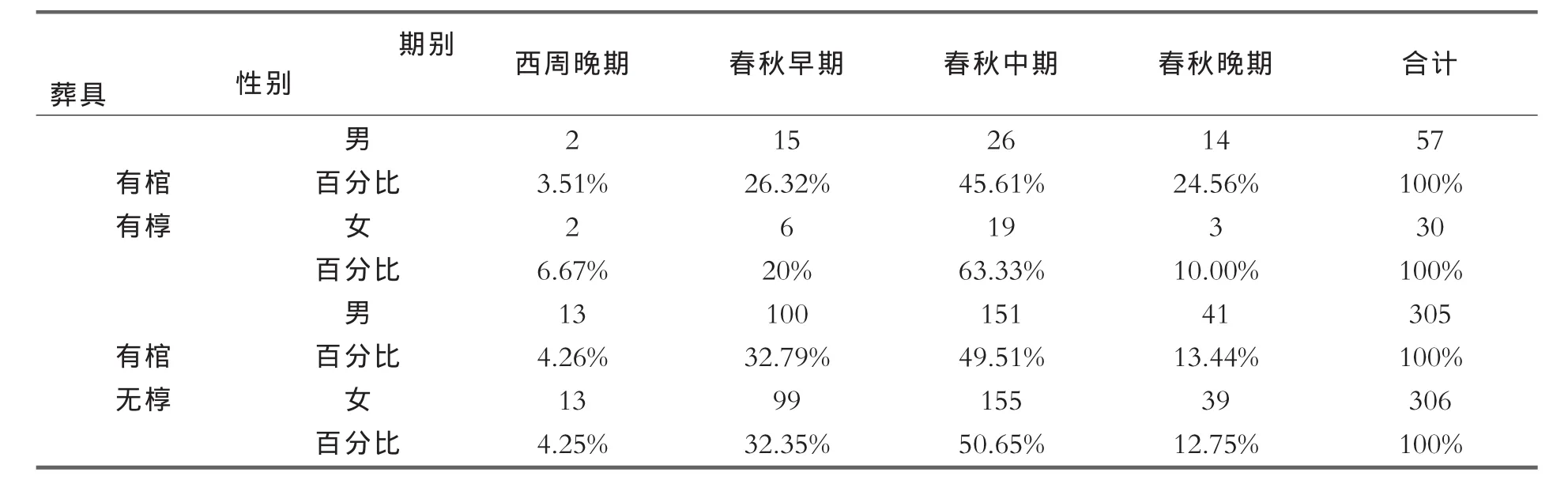

进一步分析不同时期、不同性别的墓葬葬具构成情况,统计已有明确期别划分的墓葬,制成表6。由表6可以看出,上马墓地具有明确性别鉴定及期别划分的墓葬共有698座,且墓葬均有葬具;在葬具构成上,上马墓地698座墓葬中以有棺无椁为主,有棺有椁的墓葬数量远远少于有棺无椁的墓葬;自西周晚期至春秋中期,无论是有棺有椁、还是有棺无椁,其所占比例都呈现出上升趋势,再至春秋晚期,所占比例有所下降;另外,从整体发展趋势上看葬具的使用情况,男性墓葬与女性墓葬情况相似。

表5 上马墓地不同性别及年龄段葬具构成

表6 上马墓地不同时期不同性别葬具构成

四、结语

笔者通过对上马墓地人口自然结构、葬式与葬具的研究,得出以下结论:

第一,不同时期不同年龄段的性别结构存在一定差异,差异越小,越有利于人口规模的发展。上马墓地的人口性别结构在西周晚期以及春秋晚期时不太合理,但在春秋早、中期较为平衡,故而该地区春秋早、中期人口规模较大,西周晚期及春秋晚期人口规模较小。

第二,从整体发展趋势来看,上马墓地人口寿命逐渐延长。然而,男性的平均寿命高于女性,这或与青、壮年阶段女性较高的死亡率有关。

第三,自西周晚期到春秋晚期,上马墓地中男、女两性的埋葬方式均以仰身直肢为主,仰身葬成为当时社会主要流行的埋葬方式。并且,绝大多数墓葬都有葬具,而在葬具的构成上,男、女两性墓葬均以有棺无椁居多,有棺有椁的墓葬仅占少量比例,说明该处墓地以平民墓葬为主,贵族墓葬较少。

以上分析,为了解两周时期山西侯马盆地的人口自然结构、社会发展进程以及葬俗葬制等问题提供丰富的研究资料,同时也为研究两周时期考古学文化、尤其是晋国考古学文化提供了新的视角。

[1]山西省考古研究所.上马墓地[M].北京:文物出版社,1994:172.

[2]辛怡华.元君庙墓地所反映的人口自然结构之分析[J].考古,1991(5):436.

[3]王建华.黄河中下游地区史前人口研究[M].北京:科学出版社,2011:180.