搬出大山天地宽

姜晓武

山西省贫困人口绝大多数分布在东部太行山干石山区、西部吕梁山黄土残垣沟壑区和晋北高寒区。这些地区多为边远深山不具备人类生存发展基本条件的山庄窝铺,自然、生态环境极为恶劣,基础设施落后。想要彻底消除贫困发生的根源,帮助农民脱贫致富,扶贫搬迁是唯一方法。

山西省从1996年开始试点,坚持把实施易地扶贫搬迁作为扶贫开发重大举措,连续多年加大力度持续推进。到去年底,全省共搬迁山庄窝铺1万多个,有27.2万户、95.8万贫困人口受益。其中“十二五”期间,共扶持44.5万贫困人口实施移民搬迁。

党委政府主抓,城乡统筹发展

本世纪初,山西省委、省政府在认真总结“八七”扶贫攻坚的做法和经验基础上,制定了《山西省农村扶贫开发十年规划》,将易地扶贫搬迁列为新阶段扶贫开发四大增收工程之一,筹集专项资金,出台优惠政策,在贫困地区范围内全面推开。经过20年的努力,全省近60万贫困人口依靠易地扶贫搬迁,走上稳定解决温饱、脱贫致富的道路。

近年来,山西各地加大城镇化安置力度,易地扶贫搬迁工程成为全省推进城镇化建设的重要载体。忻州市委、市政府连续4年召开市、县、乡、村四级干部参加易地扶贫搬迁攻坚大会,先后出台一系列政策性文件,把易地扶贫搬迁工作作为全市经济社会转型跨越发展和扶贫攻坚的主战场,确定2011~2015年全部搬迁200人以下贫困村的17万人口,大胆推进城镇化搬迁安置模式,建设速度快、标准质量高、建设用地少。这不仅解决了贫困山区群众的生产、生活问题,而且帮助贫困群众转变了思想观念、生活方式和就业途径。

吕梁市石楼县是国家扶贫开发工作重点县,根据县境“三纵两横一循环”的交通网络,按照“进城(镇)、下山、出沟、沿路”的总体布局原则,该县提出了建设“1城5镇81个中心村”的易地扶贫搬迁思路。目前,全县19个扶贫搬迁点,已有5个成为省级新农村示范。

坚持四个结合,让群众富起来

2012年,山西省政府办公厅出台《关于加快推进全省易地扶贫搬迁工作的意见》,提出“易地扶贫搬迁要与产业开发相结合、与城镇化建设相结合、与旧村开发利用相结合、与社会保障相结合”的工作原则,为新时期做好山西省易地扶贫搬迁工作明确了目标。

围绕易地扶贫搬迁与产业开发相结合,2013~2015年,山西省为移民新村专门安排了250个整村推进项目,投入资金1.25亿元;2014年又为每个搬迁人口配套投入后续产业发展资金2800元,仅此一项省级每年增加投入2.8亿元。大同市阳高县以发展设施蔬菜业为依托,整合片区扶贫攻坚试点项目和农业综合治理项目,捆绑易地扶贫搬迁、农村危房改造、抗震加固试点等项目资金,在县城新区集中建设“设施农业—安置新房”一体化移民新村,实现了移民搬迁和产业开发同步推进。

围绕易地扶贫搬迁与城镇化建设相结合,各地统筹城乡发展推进移民搬迁。忻州市依托易地扶贫搬迁推进城镇化建设,县城安置比例由2007年的4个百分点,提高到2014年的32个百分点,加上城郊和中心乡镇安置人数,城镇化安置比例已经突破80%。在易地扶贫搬迁工作的推动下,晋中市左权县县城人口也由2000年的2万人增加到现在的5.7万人,县城和中心村人口已经达10.8万人,全县城镇化率由2000年的28.7%提升到目前的人数过半。

围绕易地扶贫搬迁与旧村开发利用相结合,全省大力发展旅游扶贫、生态扶贫。晋中市左权县充分利用移民搬迁旧村的房屋、水电和宜林荒山荒坡荒滩,发展以林业、养殖为主的“庄园经济”。2006年至今,全县开发庄园经济累计达到118处,经营面积22.6万亩,累计完成投资7757万元。其中有5处经营规模超过1万亩,为当地群众带来实实在在的经济和社会效益。

围绕易地扶贫搬迁与社会保障相结合,山西省把鳏寡孤独、伤残户、五保户和低保户作为工作重点。2011~2013年,连续三年实施遗留特困群众搬迁工程,先后安排专项资金1亿元,帮助 1.29万特困人口移民搬迁。各地积极而为,主动与民政部门协作共建养老院、敬老院。长治市壶关县黄山乡牛盆村,在移民新村统一建设14套每户2间42㎡的集体流转房,用于安置14户五保户、残疾人和孤寡老人等特困家庭。

落实五个公示,让百姓满意

易地扶贫搬迁工作关系到千家万户的根本利益,承载着贫困地区群众几代人的梦想。为真正体现党和政府的政策温暖,多年来,山西省扶贫办坚持把搬迁群众满意作为检验工作成绩的标尺,认真落实五个公示。

申报和确定移民搬迁户公开公示。省级专项资金管理办法要求,易地扶贫搬迁项目按人口申报,补助资金按人口发放,确定搬迁对象,发放补助资金要在全村公开、公示,接受集体的监督,保证了扶贫资金、优惠政策真正落实到最需要的贫困群众身上。

选择搬迁地址、安置方式公开公示。充分考虑本地实际,既要超前计划,为以后发展预留空间,也不盲目贪大求上,搞形象工程,在广泛征求移民户意愿的基础上因地制宜确定搬迁安置地址和建设方式,杜绝强制搬迁。

各户宅基地或楼房位置、大小公开公示。杜绝有人借易地扶贫搬迁之机,套取政策、资金或多占宅基地。

移民新村(区)建设重大事项要公开公示。移民新村建设主管部门要吸收搬迁农户代表参与对工程质量、进度和造价的监督,民生工程百年大计,实行阳光管理,确保质量合格,经得起历史的检验。

发放专项补助资金公开公示。山西省扶贫办要求各地在易地扶贫搬迁建设中,积极配合纪检、监察和审计部门的监督、检查,有效杜绝冒领、克扣等问题的发生,真正把易地扶贫搬迁工程做成密切干群关系,群众拥护的德政工程。

据统计,全省移民户搬迁前人均收入仅为783.01元,2014年末人均收入接近5000元,有50余万移民人口解决了温饱,更有近10万移民群众实现小康。移民搬迁户进入县城后,眼界放宽了,观念更新了,打工、经商蔚然成风,养殖、加工、劳务等产业从无到有不断壮大,移民户人均收入突破5000元。

创新六种模式,让农户安居

移民新村位置、搬迁安置形式是搬迁群众最关心的问题,也是易地扶贫搬迁的核心工作。多年来,山西省坚持群众自愿原则,因地制宜采取县城安置、城郊和中心乡镇安置、小村并入中心村安置和分散搬迁安置“四位一体”多种形式推进易地扶贫搬迁,总结推广易地搬迁安置六种模式。

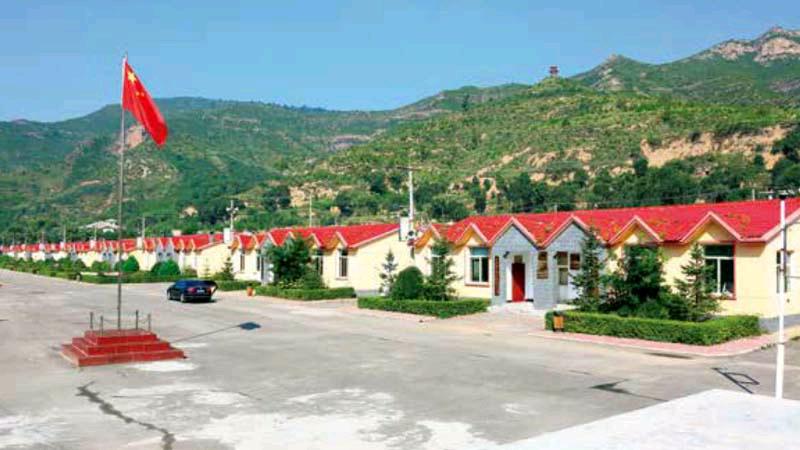

城镇安置模式。参照城镇保障房政策,在县城和重点镇高起点规划建设管网配套、功能齐全的移民小区,帮助有条件的贫困户进城入镇,直接由“山里人”变为“城里人”。长治市2013~2014两年间,全市共在5个县城、20个重点镇安置3771户12896人,占到移民总人数的39.8%。

产业结合模式。依托现代农业园区和产业化龙头企业,实施定向移民,实现有业安置。沁源县官滩乡和景凤乡,围绕沁新煤焦集团优质草莓种植园区,建设3个移民小区,安置101户320人,移民户既可依靠园区种植草莓,也可到园区打工挣钱,形成稳定的增收来源。

政策整合模式。山西省打破部门分割、各自为战的体制机制障碍,按照“渠道不乱、用途不变、统筹安排、各计其功”的原则,将易地扶贫搬迁政策与发改部门实施的以工代赈搬迁、城建部门实施的农村危房改造、国土部门实施的地质灾害治理等相关政策性项目资金进行整合,最大限度地减少移民户的建房资金压力。拥有84户317口人的壶关县集店乡岭东村,在整村移民中,共统筹整合易地扶贫搬迁、以工代赈搬迁、农村危房改造三项政策性资金481.2万元,户均5.7万元,人均1.5万元。这个补贴标准,使得13户建平房的户基本不用自己掏钱,71户建二层楼房的搬迁户自筹一半的钱就可入住新房。

资产利用模式。充分利用企业闲置厂区、厂房,集体和个人空闲地、破旧房,采取新建、改建的方式建设移民新区和移民新村,从而达到节约土地资源、盘活闲置资产、降低移民成本的目的。平顺县龙溪镇新城村将长治钢铁厂九十年代留在村里的旧厂房、旧礼堂拆除,新建移民住房74套,同时将3栋过去的职工公寓翻新改造为移民房82套,打造了一个可安置周边5个自然村156户573人的移民新区。

特困保障模式。针对特困户,政策倾斜,集体兜底,实施“零负担”搬迁,既解决了特困户随村整体搬迁问题,也充分体现了“不让一个困难家庭和贫困人口掉队”的人文关怀。平顺县西沟乡西沟村建设1栋3层老年公寓楼,统一安置3个自然村的167位孤寡老人免费居住,使他们真正过上了老有所居、老有所养、老有所乐的幸福生活。

市场运作模式。借助投资者、经营者、企业等市场主体的力量,对贫困山庄进行开发式移民。武乡县砖壁村是八路军总部所在地,具有丰富的红色旅游资源,山西潞宝焦化集团采取一次性评估购买经营权的办法,按照“新居还旧、旧房改建、古建复古”的原则,将41户居住的31个院落改造成古建式农家乐,而这41户住户则拿着旧房评估和易地扶贫搬迁补贴两块资金,在原村落附近建起移民新村。企业不仅确保农户院落所有权不变,而且确保每户至少有一人在农家乐就业,使得移民户走上了一条独特的“在自己家为别人打工”的致富之路。

整合多方资源,减轻移民负担

易地扶贫搬迁工程涉及面广、投入资金量大,是一项艰巨复杂、关系广大贫困地区群众切身利益和福祉的社会性系统工程。做好这项工作,既要解决用地,还要规划建设,更要资金保障,在具体实施过程中,仅靠扶贫部门单打独斗是无法完成任务的。

多年来,山西省的易地扶贫搬迁工作在各级党委、政府的高度重视和支持下,按照“渠道不乱、用途不变、各尽其力、各记其功”的原则,集中财力办大事,部门合力促进搬迁。据统计,截至2014年,全省易地扶贫搬迁工作中除去扶贫部门下拨的建房和基础设施补助款外,市县配套投入的专项资金达到4.5亿元;企业投资、社会帮助等其他资金投入达到11.68亿元。

2012年,山西省政府办公厅《关于加快推进全省易地扶贫搬迁工作的意见》特别提出,各级政府要积极整合各类建设资金,统筹做好易地扶贫搬迁项目与农村危房改造、生态移民和地质灾害避让搬迁等各类移民搬迁项目的捆绑结合;要整合各部门项目和资金,为搬迁工程配套建设好水、电、路、校、医等基础设施和公用事业工程项目。按照这一要求,大同市、朔州市整合抗震加固、危房改造、以工代赈生态移民等资金,人均补助最高的村达到2.9万元,自筹部分不足30%。同时,两地依托当地特色种养基地,为移民新村超前谋划、同步安排产业扶贫和农业开发项目,推行“一户一圈”“一户一店(农家旅店)”“一户一棚”等移民搬迁新模式,有效调动了基层干部、群众的搬迁积极性,提升了易地扶贫搬迁工作水平。