从“春晚作品”到“小品基地”

——访“上海小品王”俞志清

文/本刊记者 陈 雷

从“春晚作品”到“小品基地”

——访“上海小品王”俞志清

文/本刊记者 陈 雷

岁末将至,央视春晚话题照例升温。近年来,“上海独脚戏能否登上春晚舞台”的悬念不时惊现,几度胜利在望,又几度折戟沉沙。长此以往,上海滑稽进军春晚,仿佛中国电影冲击奥斯卡,信心满满,却步履艰难。然而,很多人恐怕并不知道,每年春晚最受欢迎的小品,虽然是地地道道的“北货”,上海原创作品却已占据一席之地——2010年央视春节联欢晚会上由郭冬临、牛莉主演的小品《一句话的事儿》,以及2013年元宵晚会上由上海笑星王汝刚领衔,孙宁芳、石磊主演的小品《回家过年》,都出自同一位上海编剧之手,他便是虹口区文化馆书记、国家一级编剧、中国剧协和上海剧协小戏小品创作基地负责人俞志清。

今年,俞志清的两个小品《清白》和《失联》又被宣传部选中,代表上海送审春晚。前者讲做好事被误解,后者讲手机依赖症,紧扣社会热点,颇有“春晚相”。俞志清似乎对《失联》更有信心,该剧去年已经在全国各省市的二十多个优秀小品中脱颖而出,荣获第一届长江流域小戏小品展演一等奖。小品展现了“低头族”的各种常态(亦是异态):充耳不闻,旁若无人,甚至癫狂失控,让观众在笑声中反思网络、手机以及各种平板终端的发展给人际关系造成的“咫尺天涯”的窘境。中国剧协的专家评价这部小品举重若轻,用一种极致夸张而又轻松愉悦的喜剧手段,触碰了一个复杂而又沉重的社会问题。

春晚小品:三十秒不笑就拿下

俞志清无疑是感恩春晚的,虽然作品登上春晚舞台之前,他已经是个在国内小品领域声名大噪的得奖专业户,而且无论是注重艺术性的中国戏剧奖,还是倚重“笑果”的央视小品大赛,不同标准、各种赛制下,俞志清仿佛都能如鱼得水,获得褒奖。但是,专业领域的奖项,只能代表专家的意见,而“上春晚”不仅为俞志清打开了在收视率最高点亮相全国电视观众的崭新局面,同时也意味着代表观众趣味的春晚节目组的肯定。

然而,任何成功都属于有思考的头脑。俞志清之所以能在小品的领域里左右逢源,与他对小品这门文艺形式的“细分”研究息息相关。

在旁人眼里,他一定是个春晚舞台的成功者,但当记者请他谈论春晚经历时,他谈的尽是些“痛苦的记忆”。

继《一句话的事儿》之后,2011年央视春晚再次看中了俞志清的剧本《调解明星》。关在节目组连续半个月天天改本子的经历,让俞志清今天想来都有些后怕。《调解明星》的责任编辑是春晚语言类节目统筹王宝社,俞志清第一次被他“约谈”时,总导演马东也在场。那天晚上,马、王二人先是客气地将俞志清的剧本夸奖一番,然后严肃地提出必须按照“春晚要求”修改剧本。因为已有去年的《一句话的事儿》垫底,俞志清本以为可以驾轻就熟,第二天一早就把本子改好了。没想到王宝社当晚看了本子,又提了一堆意见。第三天、第四天、第五天……日复一日,就这样不断改,不断提意见,继续改,继续提意见……如此折腾了半个月,改了十几稿。直到除夕临近,剧本终于定稿,由上海话剧中心排演。节目顺利进入“五审”,市委宣传部、文广局的领导也兴奋地赶去北京助阵,都想亲耳听到好消息,无奈最终还是因为种种原因被拉下来了。

虽然这是一次未能修成正果的痛苦之旅,但它仍为俞志清在进军央视小品的道路上迈出了坚实有力的一步,他的作品《回家过年》在两年后再次成功登上央视元宵晚会的舞台。

俞志清说,春晚小品有其自身规律,导演组在审小品时有专人统计笑点,三十秒之内没笑声,节目就一定被拿下。俞志清拿剧场效果比做“烧开水”,“温水煮青蛙”是决计行不通的,春晚小品一定是开场就达到90℃,上来就“炸开”,然后不断“往上冒”,直至冲到沸点。因而,很多北方小品往往开场就会有一段乃至几段类似贯口的顺口溜、打油诗,目的就是一开场就设置笑点。这在俞志清看来,便是春晚小品的创作规律之一。

2013年春晚节目组再次选中俞志清的《回家过年》,从头开始大家都觉得很好,俞志清也并未重蹈两年前反复改稿的噩梦,节目组只是提出“要请一个上海笑星来参演”的要求。节目最终通过了所有审查,但由于这一年大腕多、节目多,导演组就把《回家过年》“平衡”去了元宵晚会。

节目播出后,社会反响异常热烈。令俞志清非常感动的是,有一位福建打工妹,在看完元宵晚会后,连夜在网上写了观后感。她已七年没回老家过年,看了《回家过年》后觉得小品讲出了她的心里话,每年春节她都会为一个问题所困扰:为什么女人就没有过年与父母团聚的权利?《回家过年》既提出了这个经典困惑,又给出了解决方案。

捕捉热点:一要深入,二要敏锐

“大力倡导文艺工作者深入生活、扎根人民,虚心向人民学习、向实践学习,不断进行生活的积累和艺术的提炼。”——前不久中共中央提出关于繁荣发展社会主义文艺的意见,而俞志清之所以能在小品创作这片园地里茁壮成长、硕果累累,与他早就领悟并长年实践“深入生活、扎根人民”的创作理念是分不开的。

早在十多年前,俞志清在社区走访中听到一个“前夫去前妻开的公司应聘”的故事。他本能地感到,这里面有故事可写。为了准确把握人物,他采访当事人。结果与他想象中的故事大相径庭,原以为前夫为了破镜重圆才接近前妻,没想到前夫是得知前妻身患重病动了恻隐之心。这一情节的颠覆,让俞志清深深体会到,文艺创作仅凭创作者的生活经验和想象是远远不够的,只有真正深入生活,才能领略和展现生活的多彩和多变。后来,俞志清写成了小品《一束康乃馨》,真实、准确地反映了下岗大潮下男女主人公的心态和情感。在2007年全国总工会小戏小品大赛中,获得第一名。

小品《回家过年》剧照

小品《拉链夫妻》剧照

俞志清有一副喜欢道听途说的耳朵、一双善于东张西望的眼睛和一根可以随时敏感的神经。像雷达一样扫描和洞悉周遭生活,并及时从创作角度联想、比对、勾连,或许是好编剧应有的职业素养。

两次直行:接通梦想之路

这些年,俞志清走出了一条小品创作的康庄大道。回顾心路历程,他意味深长地说,人不要好高骛远,选择一条踏实的路,把好人生的方向盘。

成为剧作家是俞志清儿时的一个梦想。从小喜欢文学的他,曾经是个钟情顾城、舒婷的文青,也从事了多年“抽屉文学”。从部队复员时,他报考了解放军艺术学院表演系,但没考上,只能暂时做名业余演员。后来,一次偶然的演出,让他成了宝山区文化馆的表演辅导老师。

俞志清虽然干着辅导表演的工作,但内心成为剧作家的星星之火从未泯灭,机会终于阴差阳错地出现了——文化馆经常因为剧本奇缺而无戏可排,俞志清早年的文学功底这下有了用武之地,他动笔写了生平第一个小品《离合器》。虽然,处女作不免显露学院派式的稚嫩,戏剧学院的老师评价他:小小年纪,作品里哪来那么多悲剧色彩和宿命论!但就是这么一部青涩的习作,成了俞志清创作和人生道路的重大转折点——他的岗位从表演辅导部调到了创作部,从台前转至幕后,一发不可收拾地踏上了他的编剧生涯。

有一年上海文化系统招聘编剧,上戏教授宋光祖曾经在戏剧学院教过俞志清,对他的创作水准非常了解。宋光祖对俞志清说,你如果想来,考都不用考,关键是你真的想来吗?

俞志清着实认真地权衡了好几天,还专门打电话给一些专业院团里的朋友了解情况,最终决定放弃这个难得的从业余编剧晋身专业编剧的机会。当时让俞志清决心留守群文园地的原因有不少,他毫不避讳,专业院团收入偏低是个问题,但更为关键的是,当时俞志清自己已经有了一个比较稳定的创作团队,如果他这个领头羊走了,队伍可能就此散了。

其实在那时,俞志清身上就已经具备了一种领军者的气度和情怀——不仅对钟爱的事业一往情深,而且对亲密的战友不离不弃。他的这种气质,反过来吸引了更多同样有理想有抱负的年轻人围拢在他身边,将满腔热情和浑身能量投注凝聚到他的作品里。

回首往事,俞志清相信,要是当年考上了“解艺”,现在可能就是一个平庸的专业演员;要是当年应聘进了专业院团,或许也能写出几部戏来,但施展拳脚的空间一定没有现在大,取得的成绩一定没有现在多,存在感和幸福感一定没有现在强烈。

在俞志清看来,编剧本来就可以是跨界的,编剧只有水平高下之别,但没有专业业余之分。虽然说起来俞志清和他的小伙伴们搞的是“业余创作”,但像话剧中心这样高大上的专业院团也频频找他合作,像央视春晚这样全国顶级的播出平台也对他青睐有加,上海市各界人士春节团拜会也几乎年年选用他们的小品。

虹口群文:根基深,人气旺

作为上海小品创作的领军人物,俞志清视野开阔,多年来他走南闯北,深感上海小品创作的整体态势与生长动力相对而言不容乐观。个中缘由,文化环境是个问题。上海有那么多专业文艺院团,文艺演出琳琅满目,文艺现象层出不穷,但在外省市,中小城市且不说,大点的城市,像是深圳,根本没有几家专业戏剧院团,文艺样式相对单一,于是小品的生存空间就相对大很多。在有的地方,小品甚至可以作为一种主打的文艺样式。

上海市文艺创作会议,俞志清年年参加,但代表区县群文系统创作力量参会的也只他一人。人单势薄似乎从一个侧面可以印证,在文艺繁荣的大上海的戏剧大家庭里,小品地位卑微甚至排不上号。

2007年中国剧协上海市(虹口)小戏小品创作基地揭牌

当记者把“为什么是虹口”的问题拿来问俞志清时,他回答说,小品艺术的生根发芽需要相应的群文土壤,只有我俞志清一颗种子,再怎么折腾,也不可能枝繁叶茂。虹口区历史文化名人荟萃,群文根底也扎实深厚,只消看看鲁迅公园里,每天川流不息热火朝天的群文活动,便知虹口群文根基之深、人气之旺是有多么得天独厚,殊难复制。

俞志清在虹口那么多年,“心情愉快”是他最喜欢挂在嘴边的工作感受和人生感悟。他对记者打趣道,不是我拍马屁,虹口宣传文化系统的领导,对我们小品创作素来非常尊重和大力支持,我个人在工作上遇到什么问题,找领导解决毫无心理负担。

俞志清还特别提到,虹口区小品创作有一个品牌活动,叫“德律风杯”公民道德建设小品大赛,一搞就是13年,积累了大量好作品和优秀人才。就这一个活动,便令虹口小品创作质量水涨船高。中国剧协和上海剧协的小戏小品基地自然也就非此地莫属。

在小品编创园地里耕耘数十载,俞志清之所以痴情不改、矢志不渝,除了他对小品创作、对编剧这个行当情有独钟外,各级领导对他的关心、重视和高度认可也起着莫大的作用。谈到职称问题,俞志清不无自豪地说,我是上海区县文化馆里唯一一个获得正高职称的编剧。俞志清深谙这个正高职称的来之不易,当时人保局曾对俞志清评正高职称的申请打了斩钉截铁的回票:区一级基层文化单位不设正高。

据俞志清回忆,虹口区原区委书记孙建平曾经拜托当时的市文广局局长胡劲军,请他帮助解决好俞志清的职称问题,后来此事还惊动了市委宣传部副部长陈东。总之,最终在各级领导的大力关心和协调下,俞志清终于评上了正高职称。这件事后来还在宣传部和文广局的内部简报中大张旗鼓地作了报道,反响很大。正式获批那天,胡劲军分别给已调任静安区区委书记的孙建平、前后两任虹口区委宣传部部长宋妍和刘可三个人发了短信,他们三人又都把短信转发给了俞志清。

俞志清正在辅导小品排演

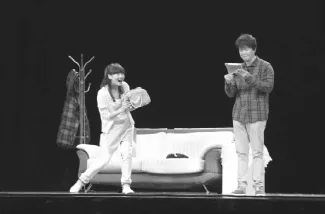

小品《失联》剧照

一个基层创作人员的职称问题,牵动着从区到市各级宣传部、文广局和文联的相关领导的心,俞志清在莫大的喜悦和荣幸中,感受到了来自这座城市宣传文化管理者的珍视和肯定,也看到了自己坚守多年的这份事业的价值。

记者截稿前获悉,11月下旬,由中国戏剧家协会、市文广局、文联、虹口区政府等单位指导,市戏剧家协会、虹口区文化局、文联等单位主办的“深入生活,扎根人民”俞志清原创获奖海派小品展示活动将在上海举行,该活动由“以小见大,为民抒怀”俞志清海派小品创作研讨会、俞志清获奖海派小品专场演出、俞志清优秀原创作品图片展等主体内容组成,届时还将举行俞志清海派小品工作室、上海市群众文艺(戏剧)创作基地挂牌仪式。

采访快结束时,俞志清告诉记者,他目前正在写一出大戏,涉及对人的生存意义、生命意义的终极追问。这个戏的灵感来自王安忆的小说《本次列车终点》,这是一个短篇,曾经给上世纪五六十年代出生的读者带来过很大的冲击。俞志清很喜欢这个题目,也喜欢小说营造的意境。他认为这部戏里反映的东西,今天的观众完全可以体会,甚至可以引发三代人的思考:我们从哪里来,到哪里去?

这个终极追问也同样是一个哲学命题,相信俞志清会带着这个追问和命题,将他的戏剧之路越走越宽。