金融商业方法专利保护探析*

金融商业方法专利保护探析*

韩静雅,张运书

(安徽财经大学,安徽蚌埠233030)

摘要:近年来互联网信息技术在金融业特别是银行业中被广为利用,金融业商业方法随之受到各方的重视及保护。本文对金融商业方法专利保护进行基本论述,阐明金融商业方法专利保护的必要性和可行性。通过整合当前国际方面的前沿经验,并结合中国国内金融商业方法专利保护的现状,提出相应的政策建议。

关键词:金融业;商业方法;专利保护

张运书(1973-),男,安徽灵璧人,法学博士,副教授,硕导,研究方向:金融法。

目前我国金融业处于飞速发展的阶段,金融行业的深度和广度都在不断拓展。一方面,随着网络信息技术革命快速推进,网络金融成为如今金融业发展的重要组成部分。随之而来的,互联网上常见的抄袭、剽窃案例也存在于网络金融中,给金融业发展带来了一定的弊端。因此,基于网络的金融业务创新、金融产品研发,都需要一定的专利保护。另一方面我国加入WTO的过渡期已然结束,这意味着中国金融业逐步实现了对外开放。但是,整个金融系统还有很多制度有待改善,例如金融机构在国际竞争中所必要的专利保护,就是金融业全面对外发展不可或缺的一项任务。

本文以金融机构内部运营和对外竞争中常见的金融商业方法专利保护为主题,论述并归纳了当前在我国金融业发展过程中加强商业方法专利保护的可行性和必要性,并结合国内外关于商业方法专利的实施办法提出适当的建议。

一、金融商业方法及其可专利性

关于商业方法,2000年美国的《商业方法专利改进法》(Business Method Patent Improvement Act)草案中给出了较为完整的定义: (1) (A)用以管理、经营或以其他方式经营企业或组织,包括开展和指导商业业务的技术方法;或者(B)处理财务数据; (2)在竞技、教学或个人技能领域所使用的任何技术; (3)任何由计算机辅助实现的(1)中所指的方法或(2)中所指的技术。”[1]

金融商业方法,则是指金融业中,主要是银行业业务经营所运用到的商业方法,它是金融业商业活动方法与计算机软硬件产品、网络信息技术和系统集成等计算机技术高度结合的产物。处于新时代的新型金融商业方法需要得到专利性的认证:一方面,网络金融中的商业方法由于可以与计算机、通讯和网络有机结合,正逐步被金融行业认可;另一方面,商业方法是产生于商业活动过程中的结晶,同时又为商业活动提供方法,在这种意义上,金融商业方法的专利性逐步被各个国家认可。[2]

中国保护知识产权网在其编写的《商业方法专利申请的审查原则》中提出:商业方法专利,也被称作商业模式专利,因其通常与计算机软件相结合提供商业活动方法,故常被称为商业方法软件专利。[3]并不是所有的金融商业方法都可以申请专利保护。《专利审查指南(2010)》中提到:专利的内容(除主题名称)若只涉及智力活动的规则和方法而无技术特征时,则不予专利权。但若二者都含有,则: (i)发明对现有技术的贡献仅属于智力活动的规则及方法,则不予其专利权; (ii)发明对现有技术的贡献不在于或不仅仅属于智力活动的规则和方法,则不应拒绝授予其专利权。”[4]

二、金融商业方法专利保护的必要性

1.商业方法专利以无形资产的形式存在,与有形资产一起构成金融机构的有利资产

目前拥有自主专利权的商业方法,尤其是与电子信息及网络技术有机结合的金融产品和服务,已成为投资银行、商业银行和保险公司等金融机构提高其核心竞争力进而开拓市场的关键。与发达国家和一些新兴的市场经济国家相比,中国金融机构申请的商业方法专利数量不多,缺乏创新性和技术性,由此造成了行业整体竞争力的不足。因此,为了提高金融机构自身的金融创新能力,增强其运行过程中的实力,商业方法专利保护不可小觑。且随着科技发展和信息优势在金融业中占据的部分不断加大,商业方法专利在金融发展中将日益举足轻重。[5]

2.开发商业方法专利有利于为客户提供更优质的服务,带动银行业乃至金融业的标新立异

针对2011年4月25日公布的《2010年度上海法院知识产权司法保护白皮书》,上海高院知识产权庭庭长朱丹提出,“随着金融机构逐渐革新其经营模式和金融产品,维护创新的思想成果成为其现在面临的难点。”如何实现金融创新,为客户提供更为优质的服务,是金融机构一直以来需要面对的问题。而在网络金融快速发展的行业环境下,商业方法专利申请成为金融机构寻求金融创新方法的有效途径。兴业银行的“不间断服务方法和系统”,交通银行的手机银行及其手机无卡取款等专利均已获国内授权,在客户需求方面开创了国内的一大创新。由此可见,商业方法通常是金融业的重要资产,金融商业方法的专利化为金融创新创造了良好的外部环境。

3.商业方法专利为金融机构筑起竞争壁垒,成为其发展进程中的制高点

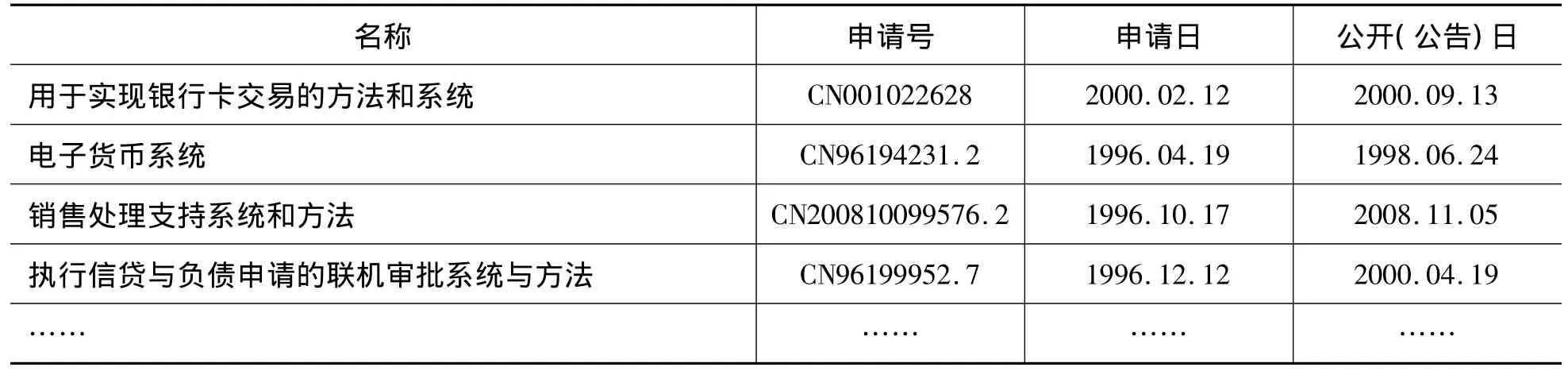

根据专利的“先申请先授权”原则,部分外资的金融机构已经在很多有利的金融专利上争相“卡位”。花旗银行在中国提出的一系列专利申请,掀起了业内不小的风波。通过登陆“CNIPR专利信息服务平台”可以查询到,美国花旗银行已经在我国申请了26项发明专利(如表1所示)。

表1 花旗银行中国专利

由此花旗银行一方面优化了自身的客户服务,获得了在业界的强大竞争力;另一方面还可以在后来通过转让知识产权获利,乃至抢先占领金融市场。[6]近年来,随着金融业和互联网的交互发展,网络金融专利在技术水平较为接近的情况下,很难避免被竞争对手模仿甚至抄袭的现象,国内金融领域有关商业方法专利的法律或经济纠纷一定会逐渐增多。金融机构通过对商业方法专利实行申请和公开而增加了透明度,也为良性竞争的行业秩序提供了可能,以应对同行和对手“搭便车”的行为。

4.信息安全风险日益增大,商业方法专利申请有利于金融机构的风险防控及安全管理

从上世纪90年代开始,商业方法专利就已经成为了金融机构相互竞争的有力手段。如果行业内部加强商业方法保护,就可以有效避免金融领域有关商业方法专利的各种纠纷。国际上较为典型的金融商业方法纠纷案例,如1998年7月23日的道富银行信托公司(State Street Bank&Trust Co.)诉签记金融集团公司(Signature Financial Group,Inc.)一案,美国联邦巡回法院(CAFC)最终判决道富银行的电子商务经营模式专利是合法、有效的。我国目前缺少正规的金融商业方法专利许可和规制,因而少见纠纷,但因涉及已有专利而产生的专利费用却随处可见。在我国,有关商业方法一旦涉及其他竞争者已申请的专利,法律及经济代价巨大,甚至当其涉及诉讼那么法院最后的裁决可能会迫使其金融产品和服务从市场中退出。而金融专利在国际上也存在着激烈的竞争,国内专利技术与国外尚存差距,在一定程度上甚至会受制于国际金融企业。这将不利于金融机构的公平竞争和正常经营,甚至会严重破坏我国金融业稳定发展和良性竞争的健康环境。

三、金融商业方法专利保护的可行性

1.美国的金融商业方法专利保护

美国对于商业方法专利保护的审查标准相对宽松,更多偏重于其实用性,即某项商业方法是否能够使得国家各方利益达到优化以及其带给所有社会公众的福利效应。虽然美国开创了世界各国商业方法专利保护的先河,为其它国家提供了宝贵的经验,但是它在这个领域仍旧存在一些漏洞,比如说审查标准摇摆不定。前面提到的道富银行信托公司诉签记金融集团公司一案虽然有力地支持着美国的金融商业方法专利,但1997年的比尔斯基一案却在2007年被联邦巡回上诉法院再度拒绝,这说明美国也在试图不断从宽松的审查标准向紧缩的审批范围过渡。此外,曾任德国马普知识产权所长的Joseph Straus教授指出:2007年发生的金融危机,主要缘于商业方法的泛滥,即ABS交易不断增多直至某一临界量,从而导致了金融市场的核心崩溃。[7]因此对于金融商业方法专利的申请及审查必须遵从一定的规则,且这个规则很难客观地不随时间而转移。

2.欧洲的金融商业方法专利保护

美国专利法不局限于评判技术发明,但欧洲专利局(European Patent Office)技术申诉庭却在其实际判决中多次意指,当某一商业活动具备技术特征时,应视其为具有专利能力的发明。而欧洲专利局上诉委员会指出技术特征是:若一项商业方法专利申请可以解决有关技术方法的问题,采取了技术手段或在解决涉及技术方面的相关问题时取得了技术性效果,则可以认为该商业方法符合技术特征方面的要求,具有可专利性。而所得技术性效果,主要是指通过利用计算机软件在控制流程集成或处理实体物理数据等方面能够取得比一般商业方法效果更好的技术效果。[8]另外,《欧洲专利公约》第53条a项提出,那些在实际应用时有违道德风俗和公共秩序的发明不应被授予专利。就此,Joseph Straus教授提出,肯定某项商业方法的专利性的同时,是否可以由各国专利机构承担起对商业方法专利的评级职责,按其实用性及风险性给出好坏之分。如此是否就可以避免商业方法的专利遗漏,又可以避免其与公共秩序及行业行政的冲突?这是一个值得思考并有待实证的问题。

3.国内金融商业方法专利保护现状

金融商业方法的专利化是一项艰巨的任务,从国内目前的商业方法专利申请现状来看,还有很长的一段路要走。那么如何有效地加强金融领域的商业方法专利保护工作呢?国家知识产权局和中国银行业监督管理委员会共同成立的金融信息化与知识产权保护联合研究小组,就旨在解决这一问题。研究小组的主要职责是,跟踪分析国内外知识产权保护方面的法律法规,为商业方法专利的申请和授予提供系统性建议等。

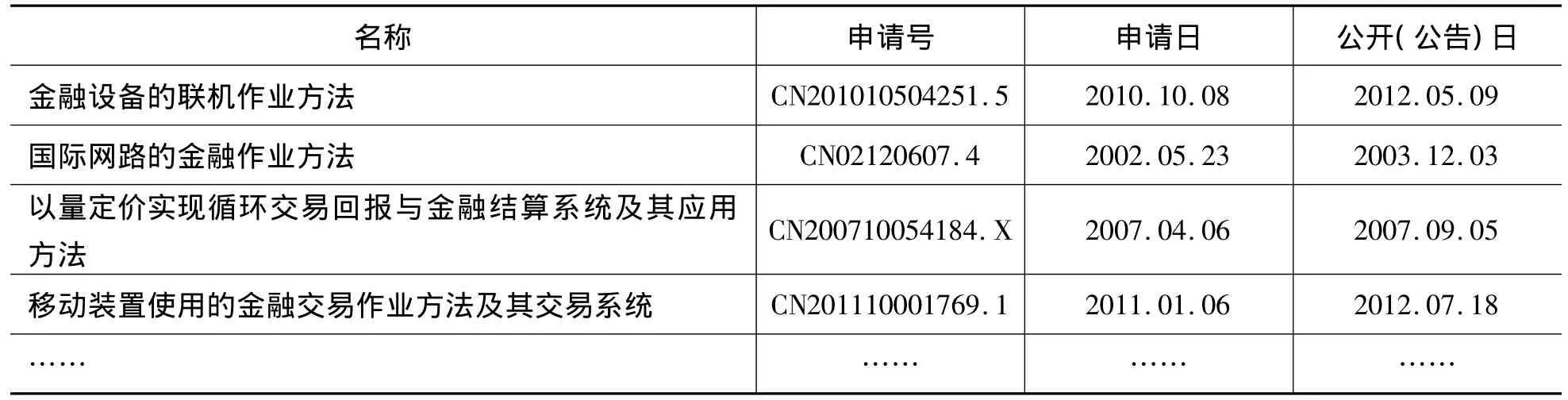

凭借良好的行业大环境和自身金融创新,中国银行业的金融知识产权保护正在稳步发展。通过登陆“CNIPR专利信息服务平台”可以查询到,截止到4月12日,我国金融商业方法专利共5975件,其中5696件发明专利,240件实用新型专利,39件外观设计专利。

表2 中国金融业商业方法专利

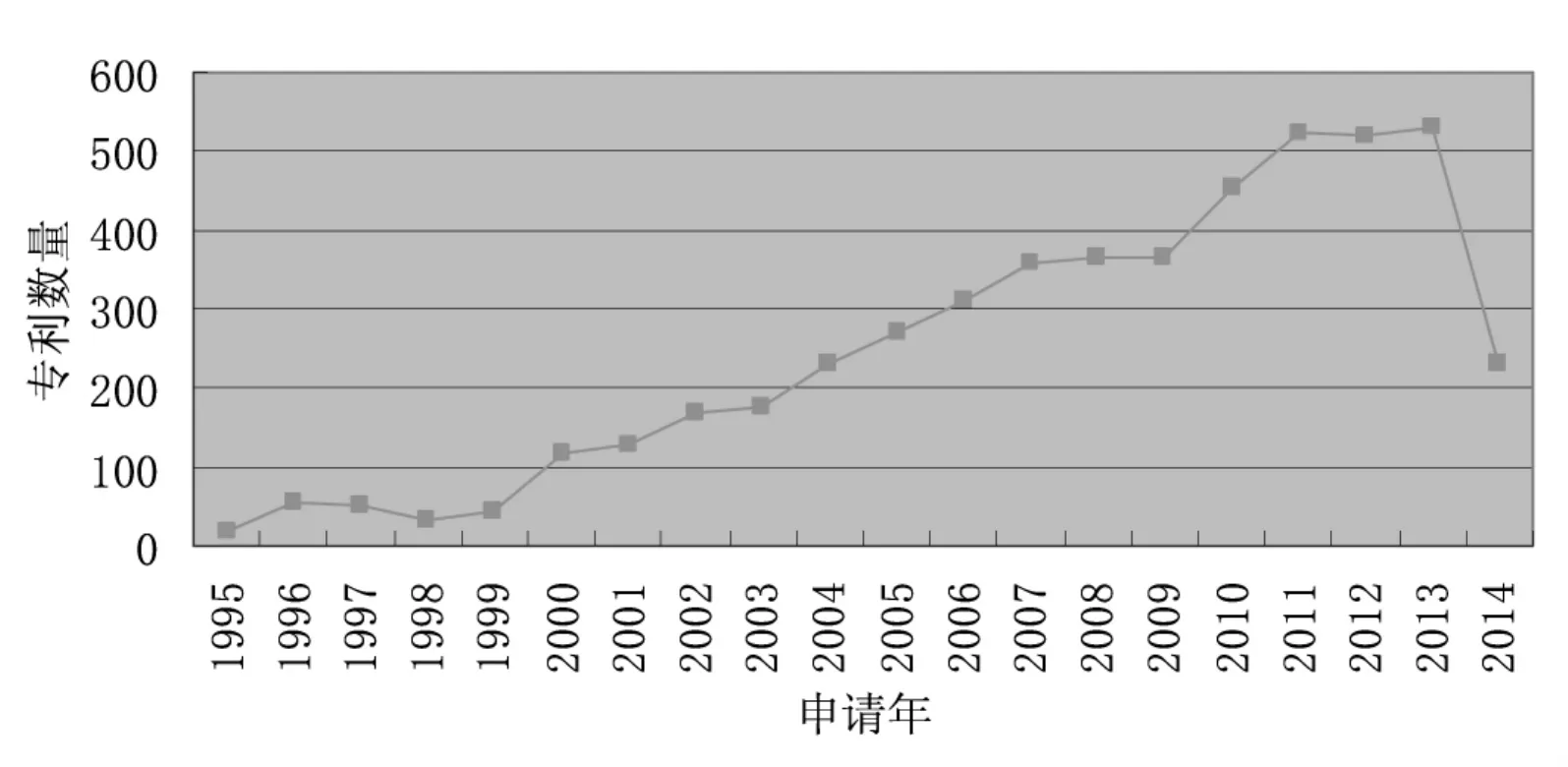

图1为我国金融业商业方法专利近20年来按申请年排序的总体态势分析:

图1 中国金融业商业方法专利趋势分析,资料来源:同表1。

由以上图表可以得知,中国金融业商业方法专利的规模和数量在逐年地扩大和增加。在金融业竞争不断加剧的今天,商业方法专利作为金融机构的储备力量,更应该注重其对客户、市场的影响。我国理应加大对金融商业方法专利的授予力度,同时严格规范专利审查标准,做到有质又有量。

四、政策建议

针对以上的必要性及可行性分析,下面将对我国金融商业方法专利保护提出适当的政策建议。

1.规范金融商业方法专利申请标准,实现专利“质、量”双保证

结合国内学者们对于国际上商业方法专利审查标准的各种研究,可以得出其大致不外乎“三性”:实用性、创造性、新颖性。但是,在后比尔斯基案以及涉及金融商业方法专利的一系列案件中,美国法院的态度象征着其专利审查标准的提高,这将影响到包括中国在内的各国在商业方法专利审查方面的判断。结合前面提到的Joseph Straus对于2007年金融危机的相关观点可知,商业方法范畴的边缘微妙,这也成了包括中国在内的世界各国在商业方法专利保护方面的阻碍。对于商业方法专利市场才刚刚起步的中国来说,专利保护门槛的设置尤为重要。中国国家知识产权局的态度一直严谨审慎,其坚持商业方法专利必须具备技术性的“三要素”才能申请授予,即技术问题、技术手段和技术效果,三要素缺一不可。总之,商业方法专利授权的有效控制,需要遵从严格的审查标准和操作,一些不符合三性要求的专利申请应当被排除在保护范围之外。

2.吸纳更多相关人才,加强金融业市场行政秩序

商业方法专利的创新管理和实证保护都需要相应的行政人才和行政秩序。由于金融业的发展已经离不开网络信息技术和计算机软硬件设备,行业内部人员必须赶上潮流,努力学习与计算机有关的信息技术。金融商业方法专利的申请与审查同样需要金融业与计算机网络的交叉知识,相关人员需要具备相当的基础才能完善自己的工作,为行业的发展做出贡献。银行应当针对知识产权设立专门的部门或岗位,制定相关方面的人才培养计划和行政制度结构,加速高素质人才的培养,将银行业务知识和商业方法专利融会贯通,完善行业内部金融商业方法专利所处的行政结构。

3.以产业发展和国家利益为导向,完善金融商业方法专利申请的相关法律制度

中国目前的商业方法专利市场尚不完善,也缺少健全的法律法规制度。由于国内金融机构对于商业方法专利的认识还不够明晰与准确,可能会出现一些我们无法预见的情况。例如,“专利钓饵”的战略模式和恶性的“专利丛林”现象正在金融银行业悄然盛行,这种新的故意“被侵权”战略方法可能会造成对金融业技术创新的严重阻碍。[9]因此相关部门理应对金融商业方法专利的申请与授予进行必要的规制,避免一系列恶性专利申请行为的出现。一项制度设立的初期可能会使社会大众不适应,可能只能规范某一小部分的事物或行为,甚至可能造成良莠不齐的混乱场面,但是如果就此选择放弃不再加以规范和管制,那么未来可能会出现更多混乱、可怕的事物需要我们去面对。而商业方法的专利保护就是这样,如果现今仍不选择加强和完善,那么未来由于商业方法专利而引起的行业内纠纷和整个经济社会的动荡都不容乐观。

4.宏观方面支持鼓励专利的申请和授予,微观方面加强技术和产品的创新

前面我们已经提到了金融商业方法专利保护的必要性及可行性,对于全面提升金融商业方法专利的质量,我国的行业外部环境有待加强。合理构建商业方法专利制度,加大对金融技术创新工作的扶持力度。宏观方面加强协调,营造优良的商业方法专利研发氛围,制定与实际相符的专利保护战略。定好框架的同时,必须丰富框架中的内容。不仅宏观方面要支持和鼓励金融商业方法专利的申请及授予,微观方面金融机构也要加大自身的金融创新力度,不断开发新的金融产品及服务,扩大其在行业及市场中的竞争份额。金融机构内部可改革组织结构和人员分配,成立专门的研发部门,逐步将专利研发及申请提升到战略层面。此外,这里需要提到的是:金融机构不能完全将其发展依赖于商业方法专利,率先占领市场、创新产品服务、加强营销宣传都是可供依赖的因素。因此,金融商业方法研发的过程中也需要权衡其相关利弊及效率。

参考文献:

[1]HOWARD BERMAN,RIEK BOOEHER.Business Method Patent Improvement Act of 2000[EB/OL].[2014-04 -12]http://www.thomas.gov.

[2]朱兴勤.人民币国际化的现实障碍与推进策略分析[J].菏泽学院学报,2011(3) :60-62.

[3]中国保护知识产权网.商业方法专利申请的审查原则[EB/OL].[2014-04-12]http://www.ipr.gov.cn.

[4]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[EB/OL].[2014-04-12]http://www.sipo.gov.cn.

[5]何勇平.我国银行业金融商业方法专利问题研究[D].重庆:重庆大学,2009.

[6]姜瑜.金融知识产权保护抢占制高点[N].上海金融报,2011-05-10(A08).

[7]JOSEPH STRAUS,SIMON KLOPSCHINSKI,黄洪佳,王增岩.当前金融危机下的商业方法保护和其他专利法问题[A].专利法研究,2010:114-133.

[8]张玉蓉,余翔.欧盟金融商业方法专利分析及管理研究[J].情报杂志,2011(2) :72-77.

[9]张玉蓉.金融商业方法专利策略研究[D].武汉:华中科技大学,2008.

(责任编辑:王佩)

Patent Protection of Financial Business Method

HAN Jing-ya,ZHANG Yun-shu

(Anhui University of Finance and Economics,Bengbu Anhui 233030,China)

Abstract:Recently,the internet information technology has been widely used in the financial industries,especially in the banking sectors.Financial business method has gradually got attention and protection from all parties.In this paper,the patent protection in financial business method was basically discussed to clarify its necessity and feasibility.According to the status of China's domestic patent protection,the article proposes some corresponding policy recommendations by means of integrating the current international cutting-edge practices.

Key words:financial industry; business method; patent protection

作者简介:韩静雅(1992-),女,安徽肥西人,硕士研究生,主要研究方向:金融法。

基金项目:2014年安徽大学经济法制研究中心招标重点项目“比较法视野下的金融商业方法专利保护研究”(sk2014A011)

*收稿日期:2014-11-20

文章编号:1673-2103(2015) 01-0057-05

中图分类号:DF523

文献标识码:A