心灵释放与教师发展

郭文平

(平凉医学高等专科学校 甘肃 平凉 744000)

21世纪是人类对教育充满期望的世纪,期望有新型的学校,高质量的教育和培养出适应和推进社会发展的新人。而要实现这些愿望,就必须有新型的教师,这已经成为世界各国的通识。人们不仅研究新型教师的“新”在何处,也在研究“新”教师从何而来以及现在的教师如何向新型教师转化的途径。这个问题不解决,教育改革将会是一句空话,新型教师的培养问题关涉教师培养发展的理论,也直接关涉教育改革的成败。

一、教师发展中几个值得关注的问题

(一)教师成长的社会化过程,使教师自我的生命发展受到遏制

在现代社会的发展进程中,社会对教师的要求越来越高,社会发展出现的问题,也越来越多地归结到教育问题上来,这对教师造成了极大的社会压力。从韩愈“师者,传道、授业、解惑”的“本真”揭示到郑观应“教育为立国之本,国运之盛衰系之、国步之消长视之”[1](P78)的高论,再到严复视教育为“教民主、开民智、新民德”[1](P122)的手段。人们对教师的认识建立在了“师者,学子之根核也”[1](P122)和“教育者,乃引导人群进化者”[1](P141)的定义上。社会对教师职业的价值主要定位于其对于社会的工具价值,不论是“传道、授业、解惑”还是传播科学、文化和知识,培养官僚和臣民,都无不是强调教师对社会的义务和责任。但却很少注意到教师内在价值和劳动本质问题。新中国成立以后,“人们教师”的光荣称号,使教师获得了与其他的劳动者同样的主人翁地位,也获得了全社会的尊重,但同时“红烛”、“园丁”、“春蚕”也成了教师象征,人们只强调教师为他人、为社会做出无私奉献的高尚精神,但对于教师本人生命现实质量的状况却很少关注,这对于在市场经济条件下的教师职业是不公平的。现阶段,人们社会价值的实现只能定位于社会奉献与获取的对等,人们的歌颂只能在教师奉献与获取的对等条件下才有意义。否则,教师的发展只能使教师永远处于社会对奉献的无限索取和教师收获的相对停滞的尴尬之中,永远处于感受工作本身对自我智慧和人格的挑战和对自己生命发展和生命力展现的价值的不对称的矛盾之中。教师职业的尊严和欢乐,是老师积极从事这一职业的外在和内在动力。社会价值的充分实现预示着教师职业的尊严;教师对工作本身所感受的欢乐,是教师性灵释放和生命力彻底展示的源泉和动力所在。

当教师职业的工具价值深深地烙在了我国教师的职业意识和职业形象之中时,“教书匠”也很长时间成了教师的通俗形象的称谓。一名教书匠,一旦失去了教育的尊严和欢乐,失去了教育生命的生长和延续,他所从事的工作只能是一种无奈的苦捱,一个“知识点搬运工”和一份换取薪水的工作而已。他把知识从一座仓库搬到另一座仓库,照本宣科、填鸭灌输、机械训练、题海战术是最简单不过的事情。按部就班的运作、循环不已的重复是他工作的全部。他在为别人工作,工作的目的只是为换取那点“工资”,因此,他的课堂是单调而漫长的,工作是繁重而苦闷的,在激烈的竞争和教学压力面前,他的感受只能是“烦”,在无边的烦恼和苦闷中,教师的教学生涯也就走到了尽头。最终,他可能毁了自己的人生,同时也毁了孩子。

(二)教与学的长期分离,使教师失去了创造的活力

20世纪90年代以来,我国提出并大力推行“素质教育”,明确提出以培养学生的创新精神和实践能力为重点。教师培养学生的创造性以及相应的教师劳动的创造性方面的要求被大力提倡。教育呼唤创造性成为了时代的强音,教育绝不能只停留在知识传承和技能掌握上,教师与学生的创造性素质成为教育改革的方向。

但长期的知识传输的教育模式,知识的客观性要求,使得教学成为了硬邦邦、僵化的过程,教师成为了知识的传声筒。很长时间,教师的主导性占据了课堂,学生成了知识的被动的接受者,这成了应试教育遭受诟病的原因之一。但知识的客观性就是要求教师不能夹杂自我的解读和情感的因素,必须客观直白地对知识进行严密的解读,自我成为知识解读的工具。这样,教师就站在了知识的对面,把自己与知识的源头——客观世界分离,甚至与知识本身分离,其结果是知识与生活无关,老师与知识无关,学生与老师无关。同时,学生被认为是“无知者”,是需要灌输或改造的对象,学生所做的一切就是努力理解老师和课本所传输的知识体系,努力将这一知识体系纳入到自己的知识体系之中,而忘却了自已也是知识的发现者、实践者和创造者。老师站在了学生的对面,以“先知者”的身份使受教育者——学生诚惶诚恐地打开“知识的口袋”,时刻准备装入老师、课程所授予的知识。这样,在长期的教学过程中,教与学严重分离,教师、课程、学生成为了各自独立的单位,教师与学生通过课程,各自成为了知识的传授者和接受者,创造这个概念与他们无缘。

在长期的分离状态中,我们的教育变得无味、空虚,并渐渐走向荒芜。创新教育的提出与教育共同体的推进,为我们打破这种对立提供了理论依据,看到了教育改革成功的曙光。

(三)教育共同体的缺失,使教师的自身认同与自身完整逐步丧失

帕克·帕默尔讲,真正好的教学不能降低到技术层面,真正好的教学来自于教师的自身认同和自身完整。即对自我真正本质身份的认同与自我生命的完整性追求[2](P10)。来自于心灵的教学是教学的魅力所在,它将教师自己、课程和学生和谐地编织在一起,用心灵碰撞心灵,用激情点燃激情,在与自我、课程和学生的不断对话中,发生共鸣,从而在净化,提升自我中将课堂推进到更完美的境界之中。对自我的认知和肯定及对于自我完美的追求是实现完美课堂的基础,但出于许多的原因,老师的自身认同和自身完整常常处于分裂之中。

1.出于对权威的担心和恐惧,我们的教学常常是“做”出来的(尤其是公开教学),其目的是为了符合客观评课的标准。这样的课,常常看不到教师的心灵展示,看不到教师上课的真实情景;教师出于安全的考虑,出于对文本个性化解读的恐惧,使自己游离于文本和学生之外,常常拒绝学生的提问,于是,照本宣科会成为常态。在这样的课堂里,教师不会发现自我,不会用心去贴近文本和学生,只是简单地接受现成的结论,而无探索结论的过程。课堂失去了探索真理的过程,便失去了课堂的生命。

2.出于自身安全的需要和对于管理体制的恐惧,教师们常常违背自己的“自身认同”,以破坏其“自身完整”为代价,去适应学校的管理体制,顺应学校的需要而放弃自我。教师的发展,太多地受到外界因素的影响,而教育管理体制的直接介入,迫使教师按学校的要求发展。教学评价、职称评审、荣誉待遇等等外在因素的影响,常常使教师放弃独立思考,放弃对教学与生活的个性化解读,这其实就是放弃了自身生命生长的机缘,创造性不会由此产生。但是,自我生命的发展又不会由于外在的需要而扭曲改变,生命有其自身的生长轨迹。长期的自我扭曲,常常会使得“自我”变得愤怒,于是,这种愤怒常常又会没缘由的泼洒在学生的身上,加剧了教师与学生的分离。由于长期与学生、课程和自我分离,从事着使自身认同扭曲的职业,放弃职业便成为这些教师最终的唯一选择。

二、心灵释放是教师发展的前提条件

在社会化过程中保持教师的自我,保持心灵的清澈与独立,从而坚持独立地思考问题,是创造的前提;在面对日新月异、井喷式出现的概念时,慎重地审视已有的观念,绝不被已有观念所束缚,也不被虚假的理论所蒙骗,是心灵释放的条件;拒绝恐惧和隔阂,无论外境与内镜,要把自己从其中解放出来,以爱的勇气在教学中充分自由地展示自己,实现与自我、课程、学生的融合,实现教师的自身认同和自身完整,是教师发展的保证。

(一)教师的发展是建立在终身追求真理的基础之上的

追求真理应该是教育永恒的主题,但这些年我们几乎不提这一论断,我们知道获得真理是一个渐进式的,甚至有时候是无法达到的,于是课堂就放弃了对真理探究的描述。但不论我们谈与不谈,真理的终极性指导将永远是教育发展的方向。

真理是永无止境的接近,是有限对无限的接近,对真理的“聆听与交谈”是发现真理的途径。教师的理想与信仰必须建立在对终极真理的探索与追求之上。惟其如此,课堂才有了引领,才有了师生共同奋斗的方向,课堂的教学目标才得以清晰,才不会被教材、权威、偏见、固有的理论和任何形式的教条所困扰和战胜。

帕克·帕默尔所说的“伟大事物”,是求知者永远聚集之所,是实践的主体所在,也是我们常说的客观世界。“伟大事物”不是研究他的学科,不是关于他的教材和理论,而是“伟大事物”本身。教师决不可作教材的奴隶,而要成为“伟大事物”的仆人。教师唯有积极地参与社会实践、生产实践和科学实验,才能真正地了解真理,真正地理解课本,真正地了解自身的生命意义。教育者所关注的应该是客观世界本身,而不能仅仅是关于他的教课书。面对“伟大事物”,失去纷繁芜杂的客观实践对象的教师应该谦卑,是因为教师所面对的教科书,仅仅是“伟大事物”的“片段投影”;教师应该诚实,是因为教师对真理的解读常常来自于教条,而教条常常扭曲“伟大事物”的真理;教师应该有创造性,是因为教师必须有勇气去亲自与“伟大事物”交谈,去认识和了解他的真理;教师必须有容纳性,是由于教师自身的局限,而无法了解“伟大事物”的浩瀚。

与实践的主体——“伟大事物”的接近,对真理的永无止境的追求,是教师摆脱外在束缚、摆脱迷信、权威,释放心灵的标志,也是在社会化过程中,保持心灵自由、自我独立的关键,是教师走向成熟,持续发展的内在动力。

(二)教师的发展是建立在教师、课程与学生的共同体发展基础之上的

在传统教学中,知识来自于权威和专家。学习的形式是努力地理解记忆现成的结论或权威、专家那里获取的知识,并整合进自己的知识结构,形成能力,以完成一次学习过程。在这一过程中,因为知识只来源于现成的教条或权威、专家的探索结果,教师不是与学生共同探索、发现,而是记忆、灌输。教师的知识不可能与学生共同发现,也不可能直接来自于实践。教师的工作仅仅是起到了知识“传声筒”的作用,这样的教育形式是不可能促进教师的发展的。

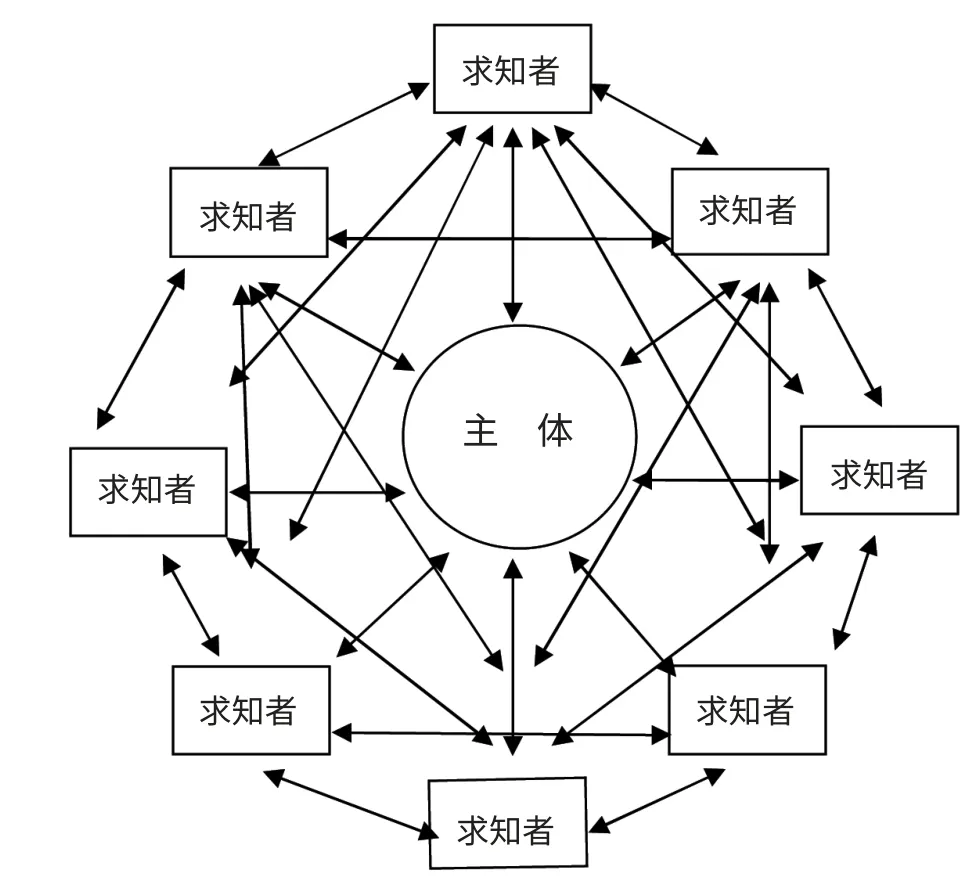

共同体教学是我们建立在对实践主体(伟大事物)的研究和认识基础之上而提出来的。教师必须关注实践的主体,所谓的“以教师为主导、以学生为主体、和以课程为载体”的教学,必须以实践主体为依托,以“伟大事物”为中心,方能统领、建立起来。共同体教学应该是未来我们实现“培养学生的创新精神和实践能力”的一场教学革命。

共同体教学的关键,使我们不再以教师为课堂的权威,放弃老师是知识的唯一来源这个概念,将老师、学生和课程统一在“伟大事物”的引领之下,老师、学生和课程平等地参与对“伟大事物”奥秘的研究,在观察、研究、讨论和取舍之中,逐步完善对实践主体的认识了解。

对实践主体的认知,是渐进的、发现真理的过程,是真正的教学过程。对这个主体的研究所得到的知识,是需要被不断地验证、修改、完善的。课堂就是教师带领学生深入到主体内部,不断与其对话从而发现其奥秘的过程。而这个主体在自己说话,任何用心观察她的学生都可以获得他的知识,真理并不只存在于教师对他的描述之中,学生都可以运用他们的知识挑战教师的结论。在这个过程中,教师、学生、主体结成为一个共同体,在不断的对话和争论中实现对真理的认知。这个过程才是真正的教学过程。

在这一过程中,老师成为了帮助学生获取知识的“促进者”和“帮助者”。教师把主体推到了学生的面前,让主体直接说话,而不是老师代替他说话,学生们被引进了一个比他们自己的世界更大、更广阔的世界,主体所揭示的真理极大地激发学生们的所思所想,学生与教师拥有了对知识的同样的权利,师生互动、自主学习、合作学习、研究性学习才能够得以实现。

(三)教师的发展是建立在自身认同和追求自身完整的基础之上的

共同体教学实现的途径[2](P102)

自身认同,乃是对本我的认同,是对本我的“真、善、美”的认同。认识自我乃是挖掘出蕴藏在自我生命中的真善美的特征,从而认定自我生命的价值和意义,进而获得生命的尊严。教师只有在挖掘出蕴藏在自我生命中的真善美的特征之后,才能真正认识自我,进而才能认识到学生生命的价值,挖掘出学生生命的尊严。

自身认同的过程是我们在生活中对自己该接受什么和该放弃什么的认同,是心灵接受与反对的交汇之地,是外部需求与内心愉悦的谈判圣地,是心灵“应然性”的展现。

帕克·帕默尔将其称为“心灵的导师”,他引导我们认识我们自己,分辨出我们与他人的不同之处,他告诉我们“这适合你”,“这不适合你”,他把有损我们自身完整的东西拒之门外,而把益于我门自身完整的一切拥入怀抱。他守护者我们的个性,提醒我们真我的存在。

追求自身完整的过程,乃是以有限向无限迈进的过程,它以求真、求善、求美为其终身的目标,在自我追求的过程中,实现着无尽的创造。这种创造是鲜活的生命与“伟大事物”不断地对话中,对真善美的不断发现。

教师发展的基础不是来自于外部的压力、不是来自于社会的需求,而是来自于教师自身认同和追求自身完整的需要。在这个过程中,教师倾听内心的呼唤,才会自觉地将外部的各种需求自然地整合进自我之中,并进而将其作为自身完整的一部分,从而实现真正意义上的教师发展。

在这个意义上说,教师的发展实际上是教师自我“开悟”的过程。教师对自我的认识,不论是“顿悟”还是“渐悟”,都是对其生命意义的发现和领悟。教师一旦领悟了自我生命的意义,领悟了生命中所蕴含的真善美,自然会将生命的旅程引向对真善美的终身追求,从而为教师的自觉发展提供内在动力。

(四)教师的发展是建立在自觉融入信息时代学习大潮的新常态的基础之上的

互联网的出现,使一种崭新的学习方式日益凸显出来,那就是基于个人兴趣和问题解决需要的、以网络和信息技术为支撑的碎片式学习。碎片化的网络提供给我们大量的、迅捷的新知识,但如何利用这些零散、不完整、不系统的,甚至有很多重复、交叉、矛盾、对立、错漏的知识,给学习者加工和整理带来很大的挑战。当教师和学生人手一部笔记本电脑在课堂上时,该如何上课?当课本知识与互联网所提供的新的知识发生矛盾时,该如何辨析?

在信息时代,教师的发展必须建立在自觉利用互联网自主学习的基础之上,重视革命性技术所带来的教育教学的根本性变化,积极改变思维方式,在选择与整合、发现与创新的思维引领之下,开展丰富多彩的个性化的自主学习,为自己的发展创造广阔的前景。

改变思维方式,就意味着改变自己已有的“论辩式思维”、“平行式思维”、“交叉式思维”、“包含式思维”等辩证思维方式,而学会采用“包容性思维”①(王竹立),对所获得的信息与知识碎片进行整合,并且融入个人原有知识体系,开展创造性学习。在不同的知识点之间寻找其可以共存之处,将零散的知识点归纳成系统的知识体系,并在此过程中去发现新的观点、理论、知识,去发现新领域、新方法,去带领学生更快地走向“伟大事物”、更快地接近真理,去与学生一起在知识的海洋里搏击风浪,迎接挑战。

这样,我们说“人类灵魂的工程师”,并不能简单地理解为“塑造灵魂的工程师”,因为这个工程师首先是能够发现自己灵魂的工程师,并能够勇敢地把它奉献给学生,熠熠生辉地去照亮学生的灵魂,去唤醒一个个沉睡的自我,使他们从此迈向追求自我,完善心灵的旅程。

教育的本质是从心中引出智慧的内核来。教育采取的方式不是外部灌输,而是靠理智的反思和“开悟”。伟大的教师就是在终身追求自身完整,直至超越自我的过程中实现了人生的价值,完成了教育的使命。

教师的发展并非只是教师职业的发展,而首先是教师生命的发展。没有教师生命的发展,而只谈职业的发展,就会将教师引入“工具人”的发展歧途,教育从此失去生命,成为痛苦和失望的代名词,失去了教师的发展,教育改革只能以失败告终。

注释:

①包容性思维则是在总结矛盾性思维和平行性思维方法优缺点基础上提出来的一种全新的思维方法,主张从正面思考各种不同的观点,为不同观点加上合适的定语和修饰词,以便将它们整合在一起。这种方法可用于对信息与知识碎片进行整理,具体做法是先对“碎片”进行一定的加工修饰,例如在不同概念、理论、方法前添加一定的定语、修饰词或限定条件,让它们结合成一个立体的知识结构,不同观点可以在一个统一的体系中同时并存、和平共处(王竹立.包容性思维:网络时代学习的一种新思维方法[J].开放教育研究,2014.12)。

[1]孙培青,李国均主编.中国教育思想史(第三卷)[M].华东师范大学出版社,1995.

[2]Parker JPalmer.吴国桢,余巍等译.The Courage To Teach教学勇气[M].上海:华东师范大学出版社,2005.

[3]Parker J Palmer.A Hidden Wholeness[M].the United States of America:Jossey-Bass,2004.

[4]叶澜,白益民.教师角色与教师发展新探[M].北京:教育科学出版社,2001.

[5]吴康宁.创新人才培养究竟需要什么样的大学[J].高等教育研究,2013(1):11-15.

[6]丰捷.高教改革需要大手笔.光明日报[N].2009.

[7]伍叶琴,李森,戴宏才.教师发展的客体性异化与主体性回归[J].教育研究,2013(1):119-125.

[8]宋广文,魏淑华.论教师专业发展[J].教育研究,2005(7)71-74.

[9]宋庆清.走在改革的征途上:关于日本“学习共同体”的研究及启示[J].外国中小学教育,2014(9):1-6.