规则假设形成过程中的信息获得及其影响因素

孙 健

(陕西学前师范学院心理健康教育中心, 陕西西安 710100)

规则假设形成过程中的信息获得及其影响因素

孙健

(陕西学前师范学院心理健康教育中心, 陕西西安710100)

摘要:作为假设形成的两个环节,假设产生和假设检验中均包含了信息的获取。在假设产生中,大量研究采用规则发现任务发现信息量较高的规则具有更高的可得性,但在背景知识或启发式效应的影响下却表现出与信息获取不一致的结果。在假设检验中,证据的信息诊断力及发生概率共同决定其信息量大小,而信息量较高的证据在检验中得到优先选取。

关键词:假设产生;假设检验;信息量;双加工理论;启发式效应

假设形成(hypothesis development)在创造性思维和科学发现中居于核心地位[1],在高级思维活动中,人们理解客观世界离不开各式各样的规则。客观世界由事物组成,事物的作用形式和分类标准均可被视为规则,而科学研究的本质就是对自然规则或社会规则的发现或构建。

假设产生(hypothesis generation)及假设检验(hypothesis test)是假设形成过程中的两个主要环节[2]。一般而言,假设产生过程发生在结构不良问题空间(ill-defined problem space),结构不良问题空间是指已知条件、答案和问题解决路径都不确定的问题集合,因此其思维过程是发散的、创造性的;而假设检验是基于某种原则从已经产生的若干假设中选取最佳假设的过程,它常常发生在结构良好问题空间(well-defined problem space),结构良好问题空间是指已知条件、答案和问题解决路径均比较清晰的问题集合,故其思维过程是聚合的、逻辑性的[3]。问题的创造和评估是同一个心理操作过程的两个方面[4],他们相互依存,共同参与完成创造性思维[5][6]。但因有研究发现假设产生和假设检验的神经中枢相互分离[7][8],这两种认知过程可能是相互独立的。

1假设产生中的信息获取及其它影响因素

假设产生是假设形成过程的第一步,出于理解和解释客观世界的需要,人们必须主动产生假设规则。假设产生通常是借由背景知识与当前问题的相似性,通过隐喻(metaphor)或结构映射(structural mapping)[9]完成的。隐喻是指用一个事物的词来指代另一个事物的演变方式,结构映射是指通过寻找不同问题在结构上的相似点,进而借助源问题来解决靶问题的高级认知过程[10]。由于假设产生免不了背景知识的参与,所以假设产生常常涉及程序性记忆和陈述性记忆信息的提取[11]。然而,假设产生又并非对记忆信息的简单提取,它还包括对知识经验的重新组合或加工,因此具有独创性。

1.1规则发现任务

规则发现任务(Rule Discovery Task)是假设产生领域最常用到的研究范式。其基本流程为:在集合U中,主试首先依据某规则TR产生目标集合T,然后请被试从集合U中选取成员询问主试该成员是否属于目标集合T,如果该集合成员属于目标集合T,则主试回答“是”,否则回答“否”。被试根据主试的回答产生并调整假设规则HR,经过反复询问主试,最终发现目标规则TR。例如,假设符合某客观规则TR的个体更易得偏头痛。为了探明TR,医生需首先产生假设规则HR才能寻找证据E对其进行检验。根据所得证据E对假设HR进行调整,直到最终发现规则TR为止。规则发现任务中虽然也包含了假设检验的过程,但该研究范式还是主要着眼于假设产生的心理机制,对于假设检验的过程,则只是关心它对下一步假设产生的影响。华生2-4-6任务[12]是一个著名的规则发现任务。该任务首先给被试呈现一个三字数组(通常为2,4,6)并告知被试该数组遵循一个规则(目标规则T),被试的任务是通过向主试询问任意数组是否符合该规则,并根据主试的反馈最终发现这一规则。例如,若目标规则是“单调增加”,则被试向主试提问“3,4,6”就会得到“是”的回答,而提问“3,2,1”就会得到“否”的回答,于是一切与“3,4,6”一致的规则均可得到保留,一切与“3,2,1”相一致的规则均可被排除。除2-4-6任务外,Wason还运用单个数字特征规则进行研究,例如对规则“完全平方数”而言,数字“7”,“9”和“16”得到的回答分别为“否”、“是”和“是”。被试根据主试的回答最终发现目标规则。规则发现任务是对科学探索的实验室模拟,但它与科学探索的区别在于实验室任务中被试可就某假设是否符合目标规则得到主试的反馈,而真实的科研任务中,“造物主”不可能对科学理论假设的真伪给出直接回答。

1.2假设产生中的信息获取

在假设产生任务中,最理想的状态是一次同时产生所有可能的假设。但受工作记忆容量所限,现实中个体往往难以穷尽所有假设[13-14]。研究人员采取华生2-4-6任务发现信息量(informativeness)是决定假设产生的重要因素。一个规则的信息量由规则发生的频率所决定,一个规则发生的概率越低,则一旦发生其信息含量就越高,个体首先想到的假设规则往往正是那些含有更高信息量的规则[15-16]。例如在数组“2,4,6”中,规则“单调递增的偶数”比“一组正数”更先产生。Cherubini,Castelvecchio和Cherubini[16]对规则信息量进行了简单量化,他们认为假设规则的信息量取决于满足该规则的数组个数与所有数组个数的比值,比值越大,信息量越小。例如,在n个数字中,满足规则“三个数”的三字数组共有n3个,但是满足规则“三个单调增2的数”的三字数组只有n-4个,所有可能的三字数组共有n3个,求取比值比较大小后易得前者比后者的信息量更小。如果集合U中大多数成员都属于某规则的规则集合T,则该规则就被称为宽规则,如果该规则集合T只包含集合U中的少量成员则该规则被称为窄规则[17]。按照信息获取观点,信息量较大的窄规则更易于提取。

1.3影响假设产生的其它因素

依据文章上述的内容可以得知,游戏化的教学方式对于小学数学教学发展的影响极为深远,对此,我国需要大力推广游戏化教学理念。通过游戏化教学模式的应用,满足小学生对于数学知识的好奇心理,提升学生的耐性以及学习数学知识的信心,激发学生学习数学知识的兴趣,在数学教学课堂开始之前,做好数学游戏的相关准备工作,利用好游戏活动,挖掘学生的内在潜力,提升学生的数学综合素质,让学生都能得到更加全面的发展。

以上研究发现,在规则发现任务中,个体会遵守信息量获取原则产生假设。然而不同研究发现信息量绝非影响假设产生的唯一因素。除此之外还有:

第一,假设在背景知识中曾被提取的频次和时间均会影响其可得性。例如以下两条规则均为数组2,4,5所满足:1.第一个数字是2。2.第一个数是2,第二个是4,第三个数字是5。

在以上两条规则中虽然后者的信息量最大,但并不易得。其原因可能在于规则2因过分严苛而很少出现,因而较少存在于个体的经验知识之中。事实上,的确有研究发现那些经常得到提取的规则和最近得到提取的规则具有更高的易得性[18]。

第二,研究中一旦采用了具有文化属性的实验材料,研究者就能轻易察觉到社会文化因素对规则产生的影响。就连抽象的逻辑规则也并非纯粹的客观实在,而是具有一定社会属性和美学价值[9]。因此,除背景知识外,规则的对称性、组织性和美学属性也可能影响其产生。然而,除信息量外,影响规则产生的诸多因素均未得到研究,其原因之一可能在于这些因素难以得到清晰明确的量化。

第三,在具体社会情境下,社会成本和动机等非认知因素可以导致个体对假设信息获取的忽略。例如企业招聘员工的目标规则T为“所有入选者皆合格且所有淘汰者皆不合格”,则为保证每名受聘员工均合格,其假设规则H比目标规则T更窄时风险较小。但在流行病学检测中,目标规则T为罹患某病的全部条件,则为了最大可能地降低误诊率,个体产生的假设规则H往往比目标规则T更宽。可见,在特定的社会诱因下,获取利益最大化成为了比获取信息量更为重要的原则。

2假设检验中的信息获取及其影响因素

假设检验是指检验已有假设的真实性。个体通过选择性地搜寻证据来判断已有假设的真实性,搜寻过程会受到各种主客观因素的影响。心理学有关规则假设检验的研究多采取以下方式开展:主试首先产生一个集合分类规则,被试任务是选取一个集合成员并询问主试该成员是否满足分类规则,然后根据主试的诚实反馈获得证据,最后得出接受或拒绝原假设规则的结论。例如主试产生的假设规则是“某人人格外向”,则满足该规则的行为属性就构成规则集合,从而,所有的行为属性就被划分为“外向型”和“内向型”两类。被试询问此人是否经常表现出某种外向型或内向型的行为特征,再根据主试反馈判断原假设规则是否为真,若为真则接受“某人人格外向”的假设,否则拒绝原假设,得出“某人人格内向”的结论。

2.1信息诊断力

信息诊断力(diagnosticity)是指证据对假设条件与非假设条件作出有效区分的能力。在假设检验中,信息诊断力是评价证据对假设检验能力的一个重要指标,证据的的信息诊断力越强,其假设检验能力就越高。例如在对假设“某人人格外向”进行检验时,若检验者检验的是此人是否“热衷集体活动”,由于对集体活动的热衷和外向人格有较大相关,所以若得到肯定回答则可大大支持原假设,否则大大拒绝原假设。可见,“热衷集体活动”是一个具有较高信息诊断力的证据。但若检验者对此人是否“热爱音乐”进行检验,则无论得到肯定或否定回答均不能提供任何信息量,因为是否热爱音乐与人格是否外向并无相关,可见证据“热爱音乐”不具有信息诊断力。在华生2-4-6任务中,一则证据(数组)要么属于规则集合,要么不属于规则集合,这种规则叫做绝对规则。但在很多情况下证据只能在一定概率上属于规则集合,这样的规则叫做模糊规则。如在上述的性格判断任务中,任何行为表现都只在一定概率上属于外向型人格所规定的规则集合。令总集U中,符合假设H的个例组成子集U1,不符合假设的个例组成子集U2。则在对该假设进行检验时,若得到一条证据,在U1中满足该证据的个案所占的比例与在U2中的该比例差距越大,则说明该证据的信息诊断力就越强。用条件概率表示即为:

在华生2-4-6任务中,若某证据(数组)属于规则集合,则D→∞;若不属于则D=0。

上述公式表明,信息诊断力等于E条件下H为真的概率和E条件下H为假的概率的比值。可见,如果证据E与假设H相互独立,则D=1,此时证据E不具备信息诊断力。如果D>1,则证据支持假设,如果D<1,则证据反对假设。D值距1越远,信息诊断力越大。研究表明,在实际假设检验过程中人们倾向于搜寻和检验那些信息诊断力较高的证据。例如若要求被试根据表1提供的特征对某个体的类属进行判断[19],则可以发现个体求证的特征主要集中于第1、4、7和8条。这些特征在所有9条特征中具有最高的信息诊断力。相应地,在特征2和特征6条件下两个类属的概率基本相等,所以信息诊断力几乎为零,因而也是得到最少验证的特征。能够快速选出合适的证据进行检验对于提高认知效率十分重要,作为影响其易得性的重要因素之一,证据所包含的信息量得到了理论和实证研究的探讨。而借助信息诊断力,证据的信息量可以得到量化[20]。

表1 特征对类别的所属概率

2.2单一假设检验中证据的信息量

采用以下公式可以对证据的信息量进行量化:

或者[20]:

如果证据与假设独立,则该证据的信息量为0,因此无论得到肯定或否定均不能影响假设规则的可信度。如果证据与假设不独立,则与假设相符的证据得到肯定或与假设相悖的证据遭到否定时假设的可信度得到加强,反之如果与假设相悖的证据得到肯定或与假设相符的证据遭到否定则假设的可信度遭到削弱。如果假设是一个具有明确内涵及外延的封闭规则或概念,则一旦假设相悖的证据得到肯定或与假设相符的证据遭到否定即立即拒绝假设。在一次假设检验中,如果一个证据得到支持(或拒绝)后对假设的支持力等于该证据遭到拒绝(或支持)后对假设的削弱力,则称该证据是信息对称的。若一条证据得到肯定后能够大大增强(或削弱)原假设,但遭到否定后只能小幅度地削弱(或增强)原假设,则该证据具有不对称性(asymmetry)。例如在对假设“某地气候干旱”进行检验时,证据“此地年内从未下雨”和“此地年内天天下雨”得到肯定的概率都很小,但是一旦得到肯定,则可极大程度地支持(或拒绝)原假设。在此例中,前者是不对称证实性检验(asymmetrically confirming test),也称高风险检验策略(high risk test strategy),意思是试图通过一条极难得到肯定的证据来证实原假设,但成功证实原假设的可能性非常低[21];后者是不对称证伪性检验(asymmetrically disconfirming test),也被称为低风险检验策略(low risk test strategy)[21],意思是试图通过一条极难得到肯定的证据来推翻原假设,但成功推翻原假设的可能性非常低。

2.3多重假设检验中的证据信息量

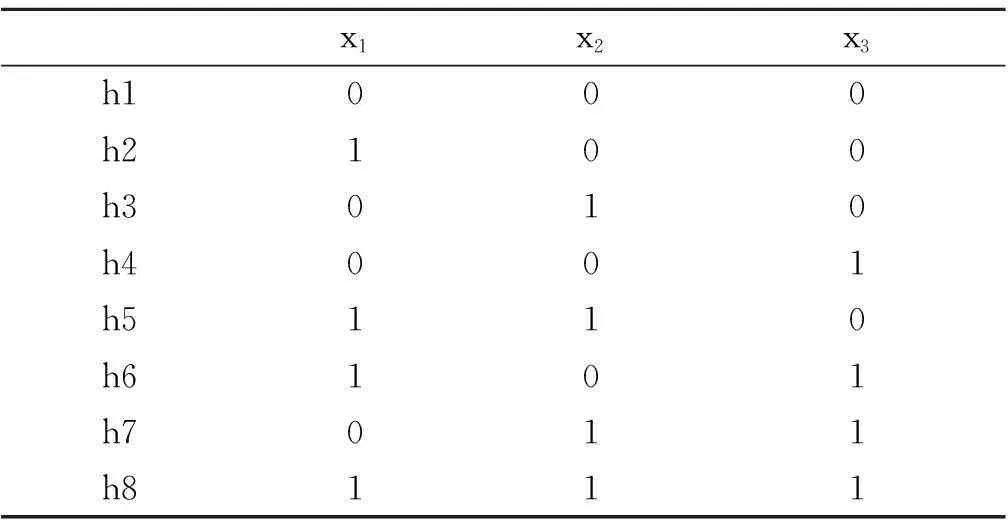

上文提到的假设检验为序列加工过程(sequential process),即一次只检验一个规则。但有研究发现被试可将多个与任务相关的假设同时呈现在工作记忆中[22-23]。可见,在工作记忆容量范围内个体完全有能力同时检验多个假设规则。但迄今为止暂未发现任何针对多重假设检验的实证研究。近期有研究者提出理想状态下假设产生过程的信息获取模型[23],可以帮助理解多重假设检验中的信息量。理想状态排除了工作记忆容量的限制,因而可以同时就所有可能的假设规则进行检验。为便于理解,以一个含3元素的集合U为例对该模型进行具体解释。在集合U中随机抽取若干元素,共有8(=23)种取法,每种取法作为一种假设规则,共同组成一个含有8条假设的假设空间。在假设空间内,集合U中的每个元素均有可能入选某个假设规则集合,若某元素满足规则h记1,否则记0,则有表2:

表2 简单元素集合内全体假设空间

由表2可知含有n个元素的集合的假设空间大小为2n,如果所有假设规则的权重彼此相等,则如果作为检验证据的某元素(或某些元素的组合)得到肯定,则所有与之符合的假设规则均被保留,同时所有与之相斥的假设规则均被排除。于是,在一则证据面前,某假设规则恰为目标规则的概率为:

其中,nr为所有尚未遭到排除的规则数量。在上例中,如果证据{x1}得到肯定,则假设p、p、h6和h8均得到保留,此时p(h)=1/4,如果证据{x1,x2}得到肯定,则只有p和h8得到保留,p(h)=1/2。可见,证据越严苛,被证实后得到保留的假设规则越少,从而该假设规则恰为目标规则的概率也越大。一次提问得到肯定或否定所能提供的平均信息量(熵,entropy)可用如下公式表示:

公式中的ny和nn分别表示在对某证据进行检验之后尚未遭到否定的假设规则数量和已经被否定的假设规则的数量。由于ny∈[0,N],所以随着ny增加,Er的取值先增大后减小,当ny=nn时Er取最大值。结合公式可知,若被试就一个只能满足极少数(或绝大多数)假设规则的证据进行检验,则虽然在得到肯定(或否定)回答后即可成功排除假设空间里的大多数假设规则,从而得以快速发现目标规则,但若该证据遭遇否定(或肯定),则只能排除极少量假设规则,对发现目标规则帮助不大。因此相比之下,如果所选证据恰与假设空间中的一半规则相一致,则无论该证据获得肯定或否定均能保证一半规则被排除,因而这样的求证方式效率最高[24]。在猜人游戏中,被试首先求证的往往为性别变量,这与上述原理是一致的[25]。

然而,现实世界并非理想状态。首先,个体因工作记忆容量所限只能选择性提取一部分假设[26],再者,大多假设规则并非绝对规则,它们只能在一定程度上与证据保持一致。而借助矩阵概念并引入概率参数可以更好解释实际情境下的多重假设检验推理。以表2为例,所有假设乘以所有证据可以得到一个假设-证据矩阵。在假设-证据矩阵中,若第i个证据为真时第j个假设为真,则将该元素的值记为1,否则记为0。若设θ为所有矩阵元素值等于1的平均概率(对于绝对规则而言,θ为设值为1的元素个数占所有矩阵元素个数的比例),则有ny满足二项分布:ny~B(θ,N)由表2可知理想状态下的θ的值恒等于1/2,于是恒有ny=nn。但非理想状态下,由于个体所得的假设只能构成假设空间H的一个子集HE,因此θ值不一定等于1/2。若Q<1/2,即在假设-证据矩阵中的大多数元素值均为0,此时,多数假设规则均不能得到肯定,若一条证据得到肯定,就能迅速排除大量错误规则从而尽快发现目标规则。但由于个体倾向于选择似真假设构建假设空间[26],于是在假设-证据空间中的多数元素值为1,此时若一条证据得到肯定只能排除少量错误错误,因而是低效的。

2.4在假设检验中影响信息获取的因素

与假设产生类似,在假设检验中也存在多种因素影响假设检验中的信息获取。首先,证据的属性对其选取具有深刻影响。例如,那些最为常见的证据在假设检验过程中最容易得到提取。例如当需要证明“某人是黑色人种”时,个体最先关注的是此人的皮肤。然而事实上,决定人种的核心要素是基因,但由于肤色更易于用作检验证据,所以得到更多的选用。此外,证据的选取也表现出近因效应,即那些刚刚得到提取的证据在以后的检验任务中更容易被提取[27]。

其次,虽然在假设检验中,最大程度地获取信息遵守逻辑规则,但人类思维推理很难做到完全理性,它会受到人格或动机等因素的制约。例如,个体的人格特征是乐观冒进还是谨小慎微会影响它是选择前文提到过的高风险策略或是低风险策略。有研究发现,拥有强迫倾向的个体由于具有更高的完美主义倾向和对失误表现出过度敏感,所以在假设检验过程中表现得更加谨慎而悲观[28]。而具体社会情境下,不同的动机或动机水平也会干扰假设检验中的信息获取。例如,如果一名医生主观希望病人没有罹患某病,它就有可能倾向于忽略那些支持此人患病的证据。这一趋势虽然有违逻辑,但在生活中却极难避免。

3存在的问题及总结展望

本文集中阐述了假设形成过程中的信息获取。在已有研究中,有些发现被试主要基于启发式策略进行假设检验[29],有些却发现信息量是证据获取的决定性因素[30]。在信息获取领域所表现出的不一致,笔者认为可以借鉴双加工理论(dual-process theory)[31][32]进行解释。双加工理论(dual-process theory)认为人类具有两个相互独立的认知系统,系统1是自动化的快速加工过程,系统2是需要自主控制的序列加工过程[33-34]。在规则发现任务中,被试需要主动产生假设规则,因而是系统2参与下的有意识的精细加工过程。然而,在系统1参与下的假设产生过程并不直接受到信息量大小的影响。信息获取理论[35]可能只适用于系统2,因而如果有系统1参与,则可能表现出对信息获取原则的悖离。

综合考虑已有研究,可以发现在假设形成领域尚有几点有待改进之处:首先,在已有研究中,未见有针对假设自身性质对假设形成的影响的研究。不同的假设规则显然具有不同的性质。例如在2-4-6任务中个体可以根据数字间的共同特征产生客体规则(object rule),也可以根据数字间的关系规律产生关系规则(relational rule)[36]。客体规则比关系规则更简单[36],且二者具有不同的性质,因而宜对二者分别展开讨论。此外,对绝对规则和模糊规则的区分也具有现实意义。绝对规则可将集合成员严格清晰地分为两个子集,如一个人只能在100%或0%的概率上属于“男人”;而模糊规则对集合成员的划分具有概率属性,例如一个人的人格特征可以在任何概率上属于“男性化”。可见二者具有本质不同。其次,关于证据对假设规则之间的条件关系(充分、必要或充要条件关系),相关研究至今仍是一片空白。例如在美国,人们普遍认为犹太人族群具有独特的种族肤色,同时表现得吝啬而懒惰[37]。但是,人们可以根据一个人的肤色来判断他是否属于犹太人,却无法根据他是否吝啬或懒惰来做出同样推断。可见,证据与假设规则之间的条件关系会影响假设检验中证据的选取,但迄今尚未发现任何与此问题相关的研究。最后,有关假设产生的目的性尚缺乏明确界定。本文讨论的假设产生多以发现目标假设规则为目的,但在另外一些情况下,假设产生是发散的,其过程并不以发现目标假设为目的,如有研究要求被试在对20只鹌鹑蛋进行观察之后对问题“为什么鹌鹑蛋的表面形状和颜色会有不同”给出尽可能多的假设性解释[38]。与以发现目标规则为目的而对一批数组产生假设规则相比,如果要求被试仅就这批数组产生任意的假设规则,则后者在认知加工过程和神经活动等方面均可能存在本质差异。然而,本文和已有研究中均未就其区别讨论。

[参 考 文 献]

[1]Lawson, A.E. Science teaching and the development of thinking.Belmont[M]. CA: Wadsworth Publishing Company, 1995: 6 - 19, 43-52.

[2]McPherson, G. R. Teaching & learning the scientific method[J]. The American Biology Teacher, 2001 ,63:242-245.

[3]Jaarsveld, S., Lachmann, T., & Leeuwen, C. . Creative reasoning across developmental levels: Convergence and divergence in problem creation[J]. Intelligence. 2012,40:172-188.

[4]Necka, E. Creative interaction: a conceptual schema for the process of producing ideas and judging the outcomes[M]. In Mark A. Runco (Ed.), Critical creative processes. 2003: 115-128. Cresskill: NJ: Hampton Press.

[5]Szobiova, E. Relation of creativity and intelligence: Coincidence, similarities, and differences[J].Ceskoslovenska Psychologie, 2001,45: 232-337.

[6]Ward, T. B. Creative cognition as a window on creativity[J]. Methods, 2007,42:28-37.

[7]Reverberi, C., Agostini, S. D., Skrap, & M., Shallice, T. Generation and recognition of abstract rules in different frontal lobe subgroups[J]. Neuropsychologia, 2005,43: 1924-1937.

[8]Reverberi, C., Agostini, S. D., Skrap, & M., Shallice, T . Specific inpairments of rule induction in different frontal lobe subgroups[J]. Neuropsychologia, 2005,43(3): 460-472.

[9]Guhe, M., Pease, A., Smaill, A., Martinez, M., Schmidt, M., Gust, H., & Krumnack, U. . A computational account of conceptual blending in basic mathematics[J]. Cognitive Systems Research, 2011,12: 249-265.

[10]邓铸, 姜子云. . 问题图式获得理论及其在教学中的应用[J]. 南京师范大学学报:社会科学版, 2006(4):111-115.

[11]Jin, S. H., Kwon, Y. J., Jeong, J. S., Kwon, S. W., & Shin, D. H. . Differences in brain information transmission between gifted and normal children during scientific hypothesis generation[J]. Brain and Cognition, 2006,62:191-197.

[12]Wason, P. C. . On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task[J]. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 1960,12: 129-140.

[13]Dougherty, M. R. P., & Hunter J. E. . Hypothesis generation, probability judgment, and individual differences in working memory capacity[J]. Acta Psychologica. 2003,113: 263-282.

[14]Fisher, S. D., Gettys, C. F., Manning, C., Mehle, T., & Baca, S. Consistency checking inhypothesis generation[J]. Organizational Behavior and Human Performance, 1983,31: 233-254.

[15]Cherubini, P., Rusconi, P., Russo, S., Bari, S. D., Sacchi, S. Preferences for different questions when testing hypotheses in an abstract task: Positivity does play a role, asymmetry does not[J]. Acta Psychologica,2010,134: 162-174.

[16]Cherubini, P., Castelvecchio, E., & Cherubini, A. M. Generation of hypotheses in Wason’s 2-4-6 task: An information theory approach[J]. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2005,58(A): 309-332.

[17]Miwa, K. Collaborative discovery in a simple reasoning task[J]. Cognitive Systems Research. 2005,5: 41-62.

[18]Shafto, P., Coley, J.D., & Baldwin, D. Effects of time pressure on context-sensitive property induction[J]. Psychonomic Bulletin & Review, 2007,14: 890-895.

[19]Skov, R. B., & Sherman, S. J. Information-gathering processes: Diagnosticity, hypothesis-confirmatory strategies, and perceived hypothesis confirmation[J]. Journal of experimental Social Psychology, 1986,22: 93-121.

[20]Klayman, J., & Ha, Y. W. Confirmation, Disconfirmation,and Information in Hypothesis Testing[J]. Psychological Review. 1987,94(2): 211-228.

[21]Poletiek, F. H. & Berndsen, M. T. Hypothesis testing as risk behaviour with regard to beliefs[J]. Journal of Behavioural Decision Making, 2000,13: 107-123.

[22]Cowan, N. The magical number 4 in short-term memory: a reconsideration of mental storage capacity[J]. Behavioral and Brain Sciences, 2001,24: 87-185.

[23]Klayman, J., & Ha, Y.-W. Hypothesis testing in rule discovery: Strategy, structure, and content[J]. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 1989,15(4): 596-604.

[24]MacKay, D. Information theory, inference, and learning algorithms[M]. Cambridge, England: Cambridge University Press. 2003.

[25]Navarro, D. J., & Perfors, A. F. Hypothesis Generation, Sparse Categories, and the Positive Test Strategy[J]. Psychological Review. 2011,118(1): 120-134.

[26]Thomas, R. P., Dougherty, M. R., Sprenger, A. M., & Harbison, J. I. Diagnostic hypothesis generation and human judgment[J]. Psychological Review, 2008,115(1): 155 - 185.

[27]Croskerry, P. The importance of cognitive errors in diagnosis and strategies to minimize them[J]. Academic Medicine, 2003,78: 775-780.

[28]Mancini, F. & Gangemi, A. The role of responsibility and fear of guilt in hypothesis-testing[J]. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 2006,37: 333-346.

[29]Rossi, S., Caverni, J. P., & Girotto, V. Hypothesis testing in a rule discovery problem: When a focused procedure is effective[J]. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2001,54A: 263-267.

[30]Gigerenzer G, Hoffrage U, Goldstein D G. Fast and frugal heuristics are plausible models of cognition:Reply to Dougherty, Franco-Watkins, and Thomas[J].Psychological Review, 2008,115(1): 230 - 237.

[31]Stanovich, K. E. Who is rational? Studies of individual differences in reasoning[M]. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 1999.

[32]Sloman, S. A. The empirical case for two system of reasoning[J]. Psychological Bulletin. 1996,119(1): 3-22.

[33]Barrouillet, P. Dual-process of reasoning: the test of development[J]. Development Review. 2011,31: 151-179.

[34]Evans, J. St. B. T. Thinking twice: Two minds in one brain[M]. Oxford: Oxford University Press. 2010.

[35]Oksford, M. Contrast classes and matching bias as explanations of effects of negation on conditional reasoning[J]. Thinking and Reasoning, 2002,8: 135-151.

[36]Oaksford, M., & Chater, N. Another look at eliminative and enumerative behaviour in a conceptual task[J]. European Journal of Cognitive Psychology, 1994,6: 149-169.

[37]Coutant, D., Worchel, S., Bar-Tal, D., & Raalten, J. A multimensional examination of the "Stereotype" concept: A developmental approach[J]. International Journal of Intercultural Relations, 2011,35: 92-110.

[38]Jin, S. H., Kwon, Y. J., Jeong, J. S., Kwon, S. W., & Shin, D. H. Increased information transmission during scientific hypothesis generation: mutual information analysis of multichannel EEG[J]. International Journal of Psychophysiology, 2005,62: 337-344.

[责任编辑沈正军]

收稿日期:2014-10-13;修回日期:2014-11-05

作者简介:孙健,男,陕西延安人,陕西学前师范学院心理健康教育中心教师。

中图分类号:G448

文献标识码:A

文章编号:2095-770X(2015)01-0116-06

Information Gaining in Rule Hypothesis Development

SUN Jian

(Psychological Health Center, Shaanxi Xueqian Normal University, Xi’an 710100,China)

Abstract:Hypothesis development, including hypothesis generation and hypothesis test, concerns much about information gaining. By searching rule discovery method, many studies have found that a hypothesis rule is more available when it is more informative. However, people do not always tend to gain information especially when there is heuristic background knowledge. When testing a generated hypothesis, the information analysis capability and its occurrence probability of the evidence together determined the amount of the information, and would directly affect which evidence to be chosen. This article points out that it appears confirmative biases which are in conflict with the information-gain principle.

Key words:hypothesis development; hypothesis test; informativeness; dual-process theory; heuristic effect