我国各大经济圈竞争力比较研究——兼论第四极的归属

我国各大经济圈竞争力比较研究——兼论第四极的归属

曾冰

(中央财经大学 经济学院, 北京100081)

摘要:借助于三力体系及其他相应区域竞争力指标体系,从宏观经济竞争力、发展基础竞争力、政府作用竞争力三个层面构建了增长极竞争力评价指标体系。对我国当前几大经济圈竞争力发展情况进行比较分析,发现长三角、珠三角、京津冀的竞争力远超于其他经济圈,而中三角、成渝经济区、海西经济区竞争力相差不大。同时对我国经济版图第四极的发展背景和定位进行定性分析时,得出第四极的最佳归属应是中三角的结论。

关键词:第四极;中三角;指标体系;增长极

作者简介:曾冰,男,中央财经大学经济学院博士研究生。

中图分类号:F 207文献标识码: A

收稿日期:2015-08-15

基金项目:国家自然科学

一、问题引出

增长极理论认为一个国家或地区经济增长通常首先会出现在增长点或增长极上,然后随着增长极规模的不断扩大,来带动整体经济发展。增长极发展战略在我国区域经济发展中发挥着积极作用。目前,无论对学界还是政府来说,我国经济的前三大增长极都公认为长三角、珠三角、京津冀三大经济圈。三者在约4%的国土面积上创造了全国近40%的国内生产总值,著名学者陈栋生形象地把三者喻为中国经济增长的“三驾马车”[1]。与此同时,我国西部大开发、东北振兴、中部崛起等相关区域协调发展战略的实施,也不断推动着其他地区的发展,并加速了我国各大经济圈的快速发展,如成渝经济区、中原经济区、长江中游城市圈、海西经济区等。这些经济圈在地方经济中发挥着重要作用,并都想争坐中国经济发展版图的第四把交椅。

目前我国经济发展已步入新常态,前三大增长极因劳动力因素,产业升级等因素的影响,发展速度出现了明显下滑,我国未来经济增长也迫切需要新的增长极,因此第四极的出现将是一个不可避免的事实[2]。但由于当前相应的条件未显成熟,导致目前关于第四极的地域归属上,无论是学界还是政府都难以形成共识。因此这些经济圈对第四极的定位难免有“自作多情”之嫌,或多或少都带有一定的地区感情色彩。只有客观全面地对各大经济圈发展情况进行定量分析,并对我国第四极的发展目标和定位进行充分理解,才能更好地确定我国第四极的归属。

本文通过建立相关竞争力指标体系对当前几大热门经济圈进行定量分析比较,认清各大经济圈的发展差距,然后在此基础上着重对第四极的地域归属进行定性分析,以便对我国第四极的发展起到预测和指导作用,并在今后区域经济发展实践中更具有针对性和侧重性,做到有的放矢,同时也为后续增长极发展提供借鉴意义,从而提升我国区域经济发展水平和促进区际协调发展。

二、定量分析

1.指标构建

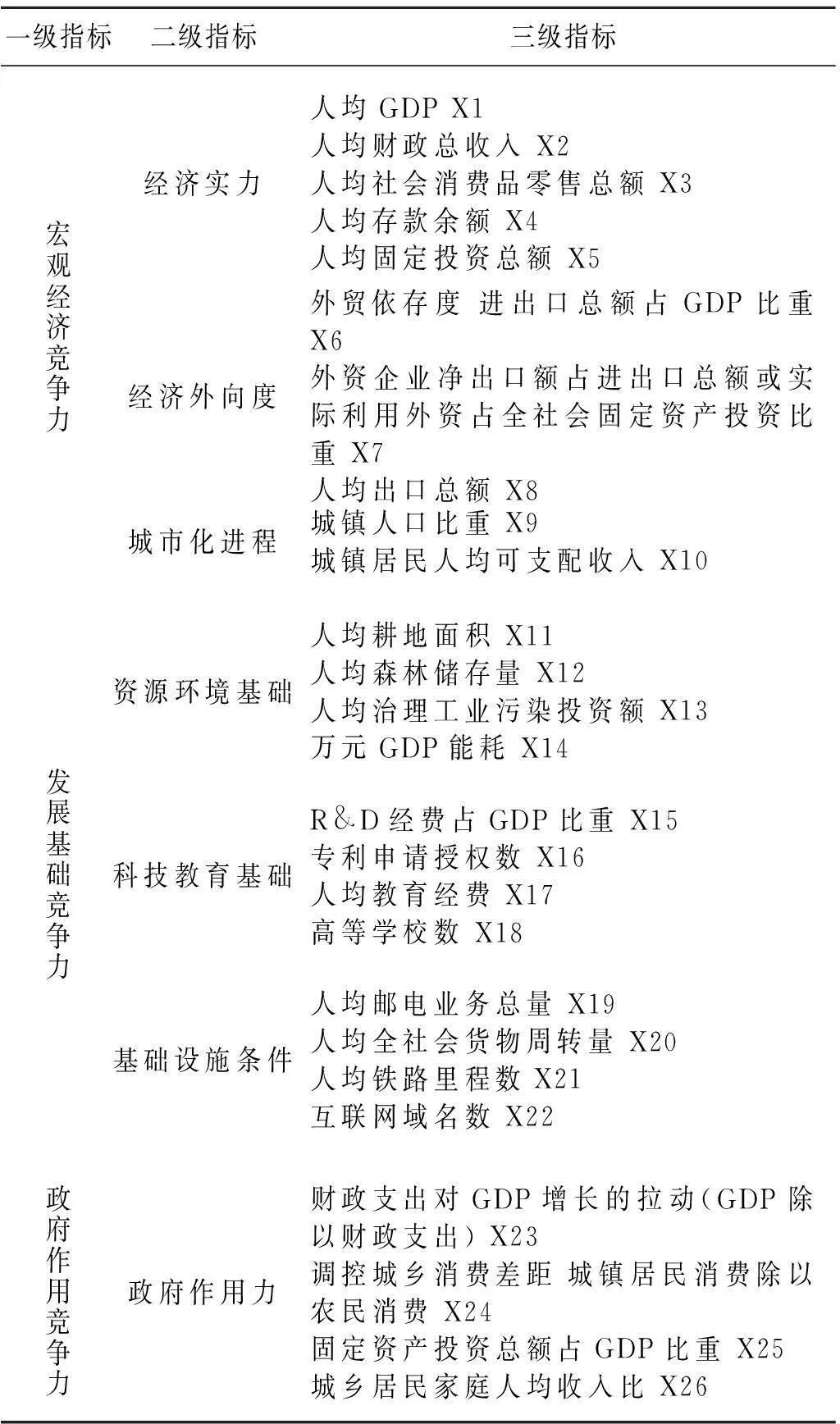

区域经济发展是一个多层次、复杂的综合系统,要想从定量角度合理选取第四极,必须有一个具有全面性、系统性、客观性、可比性的分析方法来对几大增长极进行分析与评价,最为理想的方法就是设计一套指标体系评价方法。“三力体系”模型认为,一个国家或地区竞争力是核心竞争力、基础竞争力、环境竞争力三者之和,这种竞争力其实也是增长极的“能力”的体现[3]。因此借助于三力体系,并结合相关文献所涉及的区域竞争力指标体系,本文尝试构建一个增长极竞争力指标体系来评估各大经济圈的竞争力。我们将增长极竞争力评价指标体系分为宏观经济竞争力、发展基础竞争力、政府作用竞争力三个层面来设计相应指标。其中宏观经济竞争力是从发展状况来分析其增长极当前的经济实力和成效;发展基础竞争力则反映增长极的发展活力,是推动增长极长久发展的最重要支撑;政府作用竞争力是增长极持续长久发展的重要保障。

宏观经济竞争力可分为经济实力、经济外向度、城市化进程三个二级指标,经济实力意味着该增长极的发展厚度,具体体现在经济规模上,消费市场大小,资本投资规模等方面。对外开放不仅是我国一项基本国策,而且我国前三大增长极发展一个最重要的支撑就是不断拓展对外开放的广度和深度,提高开放型经济水平,因此充分立足于国际化市场,有效吸收外资、引进技术,是培育增长极竞争优势的必然选择[4]。城市化进程的发展则意味着增长极的巨大辐射力和扩张能力,布德维尔就曾把增长极同城镇发展联系起来,认为增长极的“极”就是位于城镇或其附近的中心区域。从发展基础来看,可以分为资源环境、基础设施、科技教育三个方面内容,其中良好的资源环境基础和基础设施优势更容易吸引经济要素的聚集,从而发展成为增长极。而科技教育则是产生极化效应的原动力,是培养增长极的关键。最后增长极的发展离不开政府的作用力,其不仅可以为增长极的发展塑造一个良好的社会发展环境,而且还可以通过相应的政策规划和体制改革有效引导和支持增长极的发展,从而有利于增长极的持续长效发展[5]。

关于三级指标的选取,我们根据相对应的二级指标内容加以细化,如经济外向度选取进出口总额占GDP总额等指标;基础设施条件从交通、信息等重要方面选取,可选取货物周转量、互联网域名数等。具体指标内容见表1,共分为3个一级指标、7个二级指标、26个三级指标。本文选取当今几个最热门的经济圈来进行比较分析,即东北经济区、成渝经济区、海峡西岸经济区(简称海西经济区)、长江中游城市圈(简称中三角)、中原经济区。考虑到区域范围的统一性和可比性,区域单位以省为单位,即成渝经济区取四川和重庆数据;东北经济区取黑龙江、吉林和辽宁三省数据;中三角取湖北、湖南、江西;海西经济区取福建数据;中原经济区取河南数据。同时考虑到各准第四极的省域情况不同,我们更多地取用总体平均数,一来规避省份数目不同造成的麻烦,二来平均值计算相对客观。例如人均GDP计算采取各准增长极的GDP总和除以其人口总和,而不是准增长极各省的人均GDP的平均值。此外,我们还加入长三角、珠三角、京津冀三大经济圈,以便更全面地分析比较这些经济圈的差距。

表1 增长极竞争力指标体系

2.主成分分析

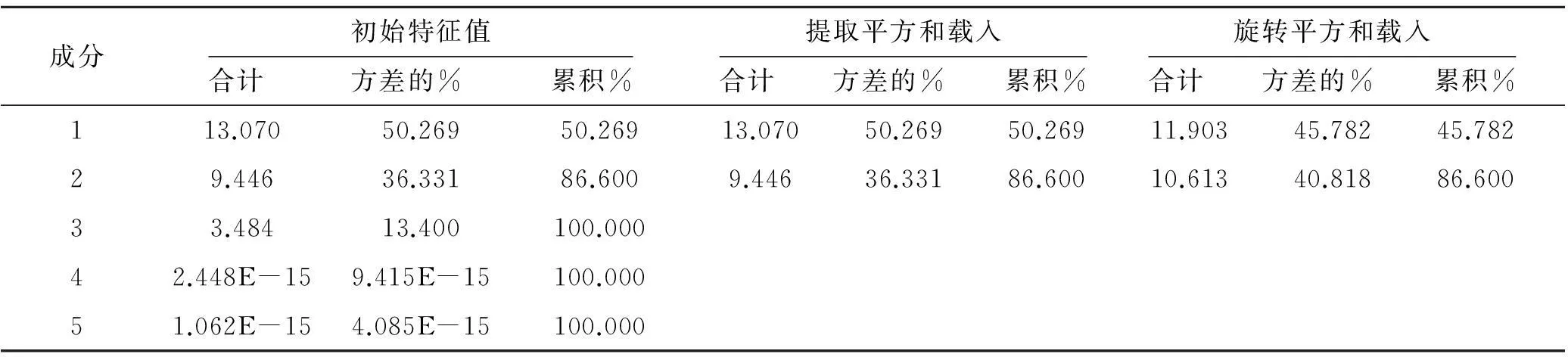

由于不同指标间的相关性会导致分析的复杂性,再加上指标赋权存在一定的主观性,因此我们采用主成分分析法,从而用较少的指标来代替原来较多的指标,并使这些较少的指标又尽可能地反映原来指标的信息,从根本上解决指标间的信息重叠问题,简化原指标体系的指标结构。同时我们采用2010-2013年中国统计年鉴数据,取总年份平均值计算。分析软件为SPSS19.0,分析结果见表2。

表2 解释的总方差 ①

表1中前3个最大的特征值共同解释了方差的100%,这个可能是一来样本数目太小造成的,二来说明这些指标中还是存在一定相关性。一般来说累计方差解释率达到85%就可以,因此这里主成分可以取前两个。这两个主因子可以解释原始数据足够的信息要求。为弄清楚各因子的作用,采用方差最大法,对其进行旋转,使每个因子载荷的平方按列向0或1两极分化,得出结果见表3。

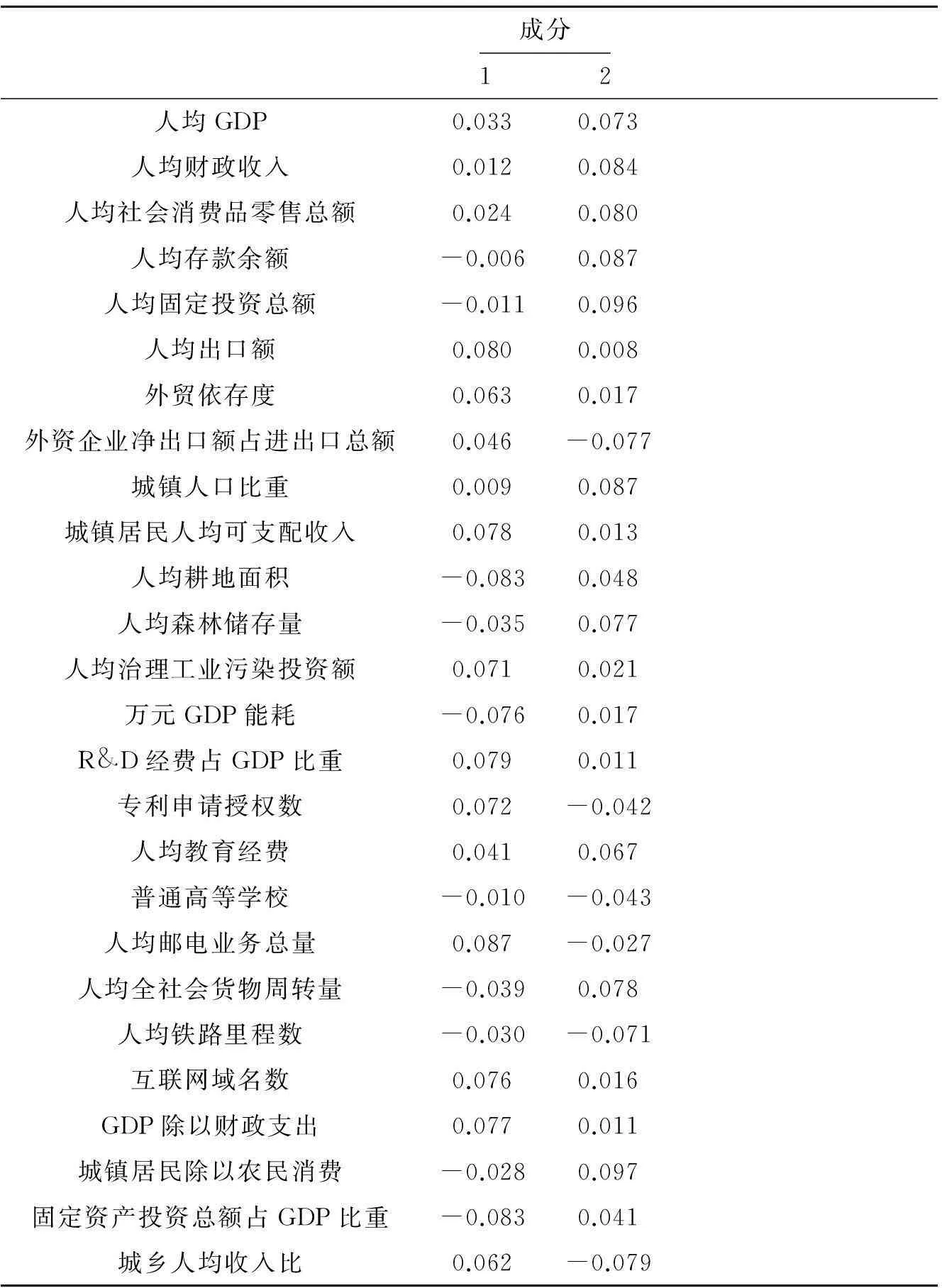

表3 成分得分系数矩阵

从表3可知出口额、外贸依存度、外资企业净出口额占进出口总额、R&D经费占GDP比重、专利申请授权数、邮电业务总量亿元等在第一主因子上有较高载荷,说明第一主因子基本反映了这些指标的信息;人均GDP、人均财政收入、人均社会消费品零售总额、人均存款余额、人均固定投资总额、城镇居民人均可支配收入等在第二主因子上有较高载荷,说明第二主因子基本反映了这些指标的信息。分别将第一、第二主因子记为F1、F2,其中F1反映了增长极竞争力发展在增量方面的变化,得分越高意味着发展潜力越大;而F2更多地反映了存量方面的变化,得分越高意味着发展效果越显著,所以提取两个主因子是可以基本反映全部指标的信息。我们再根据SPSS19.0进行命令输入,得出各主因子对应的特征向量②。然后将得到的特征向量与标准化后的数据相乘,就可以得出各主因子表达式,以每个主因子所对应的特征值占所提取主成分的特征值总和的比例作为权重计算主成分综合模型。我们将26个指标数据进行标准化,分别记为ZXi,进一步得到各大增长极的综合主成分值,并对其按综合主成分值进行排序,即可对各增长极发展情况进行综合评价和比较。

F1=0.005ZX1+0.002ZX2+0.004ZX3-0.001ZX4-0.002ZX5+0.013ZX6+0.010ZX7+0.007ZX8+0.001ZX9+0.013ZX10-0.013ZX11-0.006ZX12+0.011ZX13-0.012ZX14+0.013ZX15+0.012ZX16+0.007ZX17-0.002ZX18+0.014ZX19-0.006ZX20-0.005ZX21+0.012ZX22+0.012ZX23-0.004ZX24-0.013ZX25+0.010ZX26

F2=0.010ZX1+0.011ZX2+0.011ZX3+0.012ZX4+0.013ZX5+0.001ZX6+0.002ZX7-0.011ZX8+0.012ZX9+0.002ZX10+0.007ZX11+0.011ZX12+0.003ZX13+0.002ZX14+0.002ZX15-0.006ZX16+0.009ZX17-0.006ZX18+0.004ZX19+0.011ZX20-0.010ZX21+0.002ZX22+0.002ZX23+0.013ZX24+0.006ZX25-0.011ZX26

分别把各大经济圈标准化的ZX数值代入到F1、F2,得出F1、F2,然后代入F=0.58F1+0.42F2,即可求得F值,并根据总值进行排名,结果如表4。

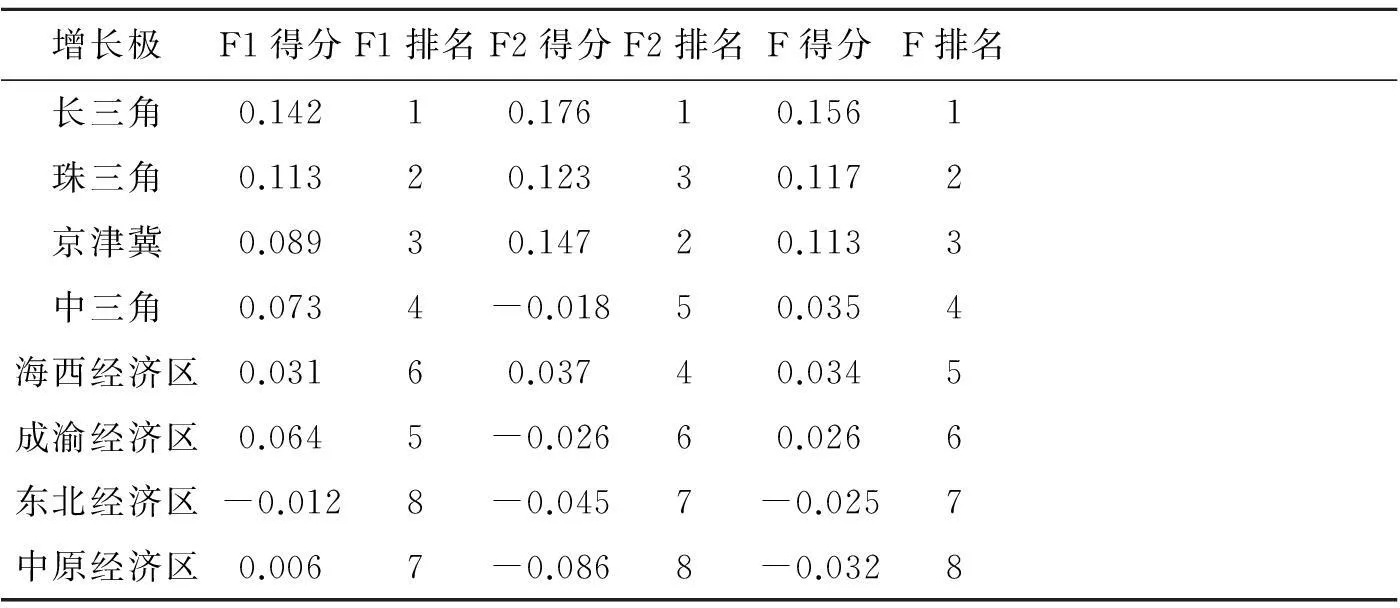

表4 各大增长极得分

尽管上述各大经济圈作为区域层面发挥着增长极的作用,对当地经济具有很强的带动作用。但从全国层面来讲,只有长三角、珠三角、京津冀完全担起了全国前三大增长极的任务。三者在F1尤其是F2上得分远超过其他各大经济圈,总的竞争力也远强于这些经济圈。而其中长三角各方面得分都为第一,稳坐头把交椅,是我国经济发展的第一发动机。从F总分来看,中三角、海西经济区、成渝经济区三者排名是为第四、第五、第六,但分数相差并不大。从竞争力发展存量因子F2得分来看,中三角落后于海西经济区,但是在竞争力发展增量因子F1得分来看,中三角和成渝经济区具有很高的得分,又要高于海西经济区,不过成渝经济区的F1、F2得分均低于中三角。这也说明了尽管中三角和成渝经济区的当前发展现状不如海西经济区,但是从发展潜力来看,却要好于海西经济区。而东北经济区和中原经济区无论是在F1还是F2上得分并不理想,最终导致总分处于后两位。

因此,从主成分分析结果来看,我国前三大增长极依然是大家公认的长三角、珠三角、京津冀三大经济圈,其中长三角的地位更加突出。而成渝经济区、中三角、海峡经济区最具有实力担任我国第四增长极,但从得分上尤其是竞争力发展增量因子来看,中三角稍胜一筹。当然如果我们通过以此就锁定第四极的归属,无疑会变成各大经济圈间的“选美大赛”,因此下文中着重从定性角度来分析我国第四极归属。

三、我国第四极的归属

从发展战略意义来看,随着我国经济发展步入新常态,会面临着经济结构和重心的进一步调整,因此可以预见的是我国将会出现继长三角、珠三角、京津冀之后的另一个增长极,即第四极[6]。不过前三大增长极是在我国实行不平衡增长战略下形成和发展起来的。随着区域间差距逐渐扩大,我国开始强调对东中西部地区发展差距的缩小,尤其是区际间统筹和协调发展,因此第四极还应发挥着区域协调发展的责任。早在多年前我国就曾提出“一横一竖”发展战略,即T形战略,简单而言就是沿海沿长江开发区域经济的格局,如今一“横”即沿海发展目标已基本实现,前三大增长极就位于这一“横”上。而对于一“竖”发展来讲,我国已启动编制长江经济带规划,这也意味着我国经济发展的重点将会倾向于长江流域地区,而这其中最能响应和实现这个目标的经济圈就是中三角和成渝经济圈了,其中中三角规划发展甚至被纳入到了长江经济带的战略框架[7]。这两大经济圈的发展能有效支撑起我国经济发展空间的拓展和经济转型升级的任务,并有效破解长期存在的区域发展不平衡问题。不过笔者认为中三角聚集着数亿人口,其市场空间和发展潜力要远超过其他几大准第四极,不仅能引领和支撑中部崛起,还能辐射带动大西南和大西北,充分发挥其在引领带动中西部统筹区域协调发展中的战略支撑点作用。此外,粮食安全将是我国乃至全世界未来发展最为关注的问题,中三角涵盖了洞庭湖平原、江汉平原、鄱阳湖以及长江支流的河谷平原,是我国著名的“鱼米之乡”和重要的商品粮棉油基地,对保障国家粮食安全具有重要的战略意义[8]。因此,从发展战略角度来看,中三角最能挑起第四极的发展重任。

从区位优势来看,第四极发展也离不开其独特的区位优势。中三角是连南接北,承东启西的枢纽,并在全国交通通讯网络和市场体系中处于重要的地位,业已形成了对接三大经济圈优越的交通网,尤其是武汉通达南北的高铁更是将长江中游的区位优势提升到新的位置[9]。李克强曾就长江中游城市群的区域优势说道:“很多发达国家都是沿海地区先发展起来,再沿内河而上。中部地区、长江流域是缩小区域差距的突破之地,就像下围棋,既要抢金角银边,又要在中间谋势布局。”近年来随着要素成本上升,资源和环境承载力约束等因素的影响,东部沿海产业向中西部地区转移的规模也有所扩大,而那些要素优势明显尤其是区位优势明显的地区无疑是东部产业转移最好的承接地区。在几大准第四极中,中三角具有丰富的自然资源,较低的要素成本等,再加上其紧靠东部地区的区位优势无疑是产业梯度转移最佳的选择。因此,中三角自身区位优势使其在新一轮产业转移中有效推动着经济快速发展,并能保障和支撑全国经济的持续健康稳定发展。

从区域合作来看,经济圈本身内部需要有良好的分工协作,而这种分工协作的稳定性离不开核心城市的作用。前三大增长极的内部协调发展在某种程度上就是核心城市带动,长三角是以上海作为龙头,而珠三角以深圳作为龙头。京津冀经济圈其实很早之前就提出雏形,但一直发展滞后,很大程度上是由于北京、天津放不下身段,两者争做增长极,导致核心城市地位丧失,而在以北京作为核心来带动京津冀圈时才得以大力改善。武汉在四省会中的绝对实力有利于武汉专心做好区域发展的带头大哥,从而形成推动区域经济发展的心脏和发动机,进而带动三省实现良好的区域合作,最终实现中部的崛起。而其他几个准第四极除了海西经济区外,大都存在各省中心城市间在区域合作上容易陷于囚徒困境,整合的成本也高[10]。

通过上述比较和分析,本文倾向于把长江中游城市群作为中国第四极最佳归属。

四、结论与展望

在我国经济步入新常态背景下,经济发展不能仅仅依靠珠三角、长三角和京津冀三大增长极的拉动,更迫切需要下一个增长极甚至是下下一个增长极来支撑我国未来经济快速健康发展。从对竞争力指标体系分析结果来看,长三角、珠三角、京津冀竞争力远超于几大经济圈,是推动我国经济发展的“三驾马车”。而中三角、海西经济区、成渝经济区竞争力得分相差不是很明显,但从增长极发展潜力因子得分来看,中三角表现较好。另外从定性分析角度来看,中三角在扩大内需,提升我国经济发展水平,推动区域协调发展等内容上相对其他经济圈来说具有一定的优势。因此,最终笔者认为中三角是继长三角、珠三角和京津冀三大经济圈滞后,最有希望和能力担任我国经济发展版图的第四增长极。

尽管中三角是第四极最佳归属,但离前三大增长极发展实力仍存在较大差距,且自身的内生发展力量偏弱,尤其是在存量因子F2上竞争力严重不足,影响着其作为第四极地位的发挥。因此中三角应进一步提升市场化程度,打破行政区划壁垒,培育统一开放的大市场;加大对交通、通讯、电力、能源等基础设施投入力度,尤其是深化科技教育协同发展,构建三省人才合作交流平台,从而增强核心竞争力;充分整合武汉城市圈、长株潭城市群和环鄱阳湖城市群现有发展成果,积极发挥武汉核心城市、长沙与南昌副中心城市的地位,注重区内各城市的产业特色与方向,促进地区间的资源优势互补、产业分工协作、产业链重组、城市互动合作;按照“政府引导、企业主体、社会参与”的理念形成制度化、多层次的跨省合作及利益共享的长效机制,并充分借鉴长三角等增长极发展经验,建立制度化的协商对话机制、市长联席会议制度以及合作发展共同促进基金等。

注释:

①便于分析以及篇幅所限,本文表中只列出前5个成分,剩余20个成分列出意义不大。

②即将表2中的各主因子对应的26个指标相应系数除以相对应主因子特征值的平方根就能得到各主因子的特征向量。

参考文献:

[1]祝尔娟,减学英.中国三大增长极发展之比较[J].经济与管理研究,2008(1).

[2]邬云峰,何伟,汪晓凤.中国准经济增长第四极竞争力比较研究[J].探索,2011(4).

[3]胡树华,解佳龙.基于“三力模型”的国家高新区非均衡异化评价研究[J].中国科技论坛,2011(7).

[4]陈耀.三大经济圈的发展特征及前景[J].决策咨询,2003(9).

[5]曾冰,康晓琴.黔东南苗族侗族自治州旅游经济发展的研究——基于增长极理论视角[J].凯里学院学报,2012(5).

[6]叶飞文.努力打造中国经济的第四增长极[J].宏观经济研究,2006(10).

[7]魏后凯,成艾华.携手共同打造中国经济发展第四极——长江中游城市群发展战略研究[J].江汉论坛,2012(4).

[8]秦尊文.论长江中游城市群的构建[J].江汉论坛,2010(12).

[9]肖金成,汪阳红.论长江中游城市群的构造和发展[J].湖北社会科学,2008(6).

[10]张先锋,吴伟东,满强.政治中心与经济中心的经济辐射能力比较[J].中南财经政法大学学报,2014(3).

[责任编辑:马建平]