滇池柴河流域蔬菜地土壤施用生物炭包膜尿素与普通尿素的氮损失研究

王惠惠,胡正义,朱晓琦,周国慧 (中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049)

滇池柴河流域蔬菜地土壤施用生物炭包膜尿素与普通尿素的氮损失研究

王惠惠,胡正义*,朱晓琦,周国慧(中国科学院大学资源与环境学院,北京 100049)

随着复种指数的增加,土地利用程度越来越高[1]。为了保证作物产量,我国成为世界上氮肥施用量最高的国家[2]。氮肥的过量施用及不合理施用方式不仅造成肥料的浪费,氮肥利用率降低[3],而且给水资源环境带来污染风险如水体的富营养化、地下水的硝酸盐污染[3-4]以及大气污染[5]等一系列问题。目前,如何控制和减少农业对环境造成的污染特别是源头控制成为农业和环境近年来研究的主要问题。

很多研究表明,缓控释肥料可以提高氮肥利用率,减少氮素损失[6],特别是氨挥发和淋溶损失[7]。由于缓控释材料生产工艺复杂,价格较高,缓控释肥料价格居高不下,而且目前市场上大多聚合物包膜材料都采用化学方法合成的不可降解的高分子聚合物[6],易对土壤结构造成破坏,连年施用将对土壤造成污染。生物质炭的多孔性、巨大的比表面积、表面负电荷和电荷密度等特性使其能够吸附和固持肥料中的养分,实现其缓释效果,明显削减土壤氮流失量,提高土壤肥力,促进作物增产,维持土壤生态系统平衡[8]。将价廉易得的作物秸秆生物质原料经适当炭化加工制备成适用于作缓释肥料的炭基包膜材料。制备环境友好型炭基缓释肥,不仅可以有效解决缓释材料污染问题,而且可以削减农田土壤氮素养分流失。

柴河流域位于昆明市晋宁县东,是晋宁县主要的防洪和灌溉河道之一,其河水最终流向滇池。这一流域也是昆明主要的蔬菜生产基地,农业复种指数高,化肥和农药的施用量普遍较高。因此,开展相关研究,从源头减少农田氮肥造成的面源污染,对降低该流域及滇池水体富营养化具有重要的意义。为此,采用盆栽试验,从氨挥发、氮淋溶及作物产量3个方面,笔者比较了不同施氮水平及施用新研发的生物炭包膜尿素与普通尿素对柴河流域土壤种植小油菜的氮损失情况。该研究结果为柴河流域蔬菜种植区更科学、合理使用氮肥以及当地农业面源污染控制提供依据。

1材料与方法

1.1供试材料供试土壤采自云南省昆明市晋宁县的柴河流域(位于滇池流域南部),为当地典型蔬菜地土壤。该区域内土壤主要是由砂岩和砾岩发育而成的红壤,pH为6.34,有机质含量为2.11%,总氮含量为530 mg/kg,有效磷含量3.54 mg/kg。使用普通尿素(Urea)和生物炭包膜尿素(BCU)作为氮肥,磷肥、钾肥分别为过磷酸钙(CaP2H4O8)和硫酸钾(K2SO4)。其中,BCU由中国科学院大学资环学院胡正义教授课题组内生产,为生物炭包膜尿素肥料,含氮量为29%。在23 ℃条件下,通过水溶出试验得到BCU 肥料氮素溶出时间 为28 d 左右。盆栽植物为油菜(BrassicacampestrisL.),购自北京京研益农科技发展中心。

1.2试验设计盆栽试验在北京市农林科学研究院大棚温室中进行。试验设1个空白处理(CK)和2个肥料处理(Urea 和BCU),设4种施氮水平。各处理分别为CK、U1、U2、U3、B2、B3,其对应的施氮量分别为 0、400、320、280、320、280 mg/kg。其中,U1、U2、U3处理施用Urea,B2和B3处理施用BCU。每个处理3次重复。各处理均施用P2O5275 mg/kg和K2O 62 mg/kg。

盆栽所用塑料花盆直径20 cm,高度15 cm。装盆顺序(由下到上)分别为2 cm砾石(遮盖排水孔),600 g供试土壤,与N、P、K 肥料混合的400 g土壤(约5 cm 厚)。在小油菜种子催芽后,将其移栽到花盆,每盆5株,播种深度为0.5~1.0 cm。在试验期间使用纯净水定量灌溉,每次灌溉500 ml,以减少其他因素的干扰。试验中按照顺序每2 d 更换一次花盆位置,以减少位置差别所带来的误差。盆栽试验时间于2013年5 月30 日开始,到2013 年7 月14日收获,共计45 d。

1.3样品采集与分析方法密闭室吸收法是收集氨的常用方法[9]。由于稀硫酸作为吸收剂的回收率、精确度和灵敏度比硼酸吸收剂高[9],该研究采用0.01 mol/L稀硫酸作为吸收剂,在密闭空间内定时采集氨挥发。施肥后每天采集1次。采集后,带回实验室,采用靛酚蓝比色法[10]测定铵态氮含量,比较各施肥处理与CK的氨挥发量,待施肥处理的氨挥发量连续几天与CK大致相同时停止观测。

在小油菜生长阶段,共采集5次淋溶水,测定其铵态氮、硝态氮和总氮。采取靛酚蓝比色法测定水样的铵态氮含量,采取用双波长紫外分光光度法测定硝态氮含量,采取碱性过硫酸钾-紫外分光光度计法测定总氮含量[10]。在试验结束时,将植株带回实验室,经洗根后称鲜重,作为植株生物量。

1.4数据处理试验数据均为采样结果的平均值。文中肥料氮素的氨挥发量和氮淋失量是由各施肥处理的氨挥发量和氮淋失量减去CK计算所得。用Excel和SPSS 17.0 进行数据分析。

2结果与分析

2.1氨挥发量由图1A、1B可知,3个不同水平Urea 处理的氨挥发量最高峰值与施氮量呈正比(U1处理>U2处理>U3处理),Urea施用后3~5 d达到峰值,其中U1处理在第3天达到峰值,U2和U3处理在第5天达到峰值;各处理8 d后氨挥发量迅速降低且接近一致,说明此时Urea处理的氨挥发结束。而BCU处理的氨挥发动态曲线与Urea处理相似,且最高峰值氨挥发量与施氮量呈正比(B2处理>B3处理)。与Urea处理相比,同一水平施氮量BCU处理氨挥发峰值低18.4%~21.7%。施肥后8 d内,BCU处理氨挥发量低于Urea处理,但8 d后Urea处理氨挥发几近结束,而BCU氨挥发仍在进行,在之后的监测时间内BCU的氨挥发量均高于Urea处理。由此可知,BCU肥料可以长时间缓慢地释放氮素。

由图1C可知,各肥料处理的氨挥发累积曲线趋势相同,但是各阶段累积挥发量不同。在挥发的前8 d内,各肥料处理氨挥发累积量增加迅速。挥发8 d后各处理累积氨挥发量增加明显不同,Urea处理累积氨挥发量几乎无变化,而BCU处理累积氨挥发量继续增加但幅度很小。这与图1A和B各肥料氨挥发动态变化相对应。在施肥后的前20 d,Urea处理的3个水平累积氨挥发量均大于BCU处理,而在施肥20 d后BCU处理累积氨挥发量大小为B2处理>U3处理。同种肥料不同施氮水平累积氨挥发量与施氮量呈正比;在相同施氮水平下,Urea处理累积氨挥发量比BCU处理高3.7%~21.9%。

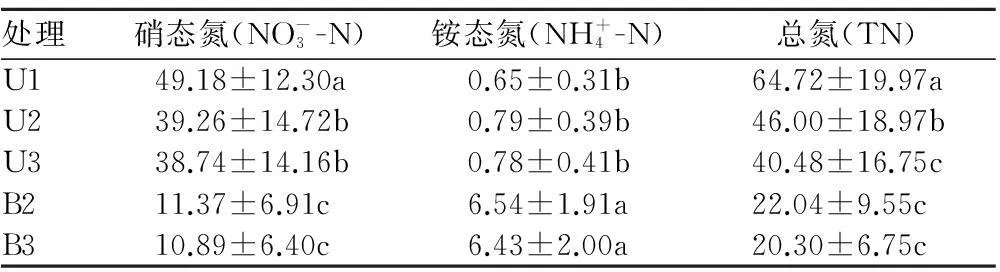

2.2氮淋失量由表1可知,肥料种类和施氮量均影响各氮素形态淋失量,各施氮水平Urea处理累积硝氮和总氮淋出量均在0.05水平显著高于BCU处理,而累积铵态氮淋出量均在0.05水平显著低于BCU处理。同种肥料的不同施氮水平下铵态氮、硝态氮、总氮淋出量与施氮量呈正比,U1处理>U2处理>U3处理,B2处理>B3处理。因此,减少施氮量,会降低氮素淋失量。Urea处理不同施氮水平铵态氮淋失量间差异不显著,U1处理硝态氮淋失量在0.05水平显著高于U2处理和U3处理,而U2处理与U3处理间差异不显著,U1处理总氮淋失量在0.05水平显著高于U2处理,U2处理在0.05水平显著高于U3处理;BCU处理不同施氮水平3种氮素形态B2处理>B3处理,但二者间均无显著差异。

就Urea处理而言,铵态氮的淋失量占总氮淋失的1.0%~2.0%,硝态氮占大部分总氮淋失量的76.0%~95.7%;而BCU处理铵态氮和硝态氮淋失量分别占总氮淋失的29.7%~31.7%和51.6%~53.5%。2种肥料氮素淋失均以硝氮为主,还有小部分溶解的有机态氮。这与薛高峰等[11-12]研究结果一致。而BCU处理中高淋出量的铵态氮也说明10 d后Urea处理几乎无氨挥发,而BCU处理有持续氨挥发出现的情况。

表1 各处理不同形态氮素淋失量 mg/盆

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

2.3产量效应由图2可知,各施肥处理植株生物量均高于CK,且施肥处理间植株生物产量与施氮量呈正比,但各处理间差异不显著;在相同施氮水平间,BCU处理产量略高于Urea处理1.25%左右。2种肥料类型减少施氮20%~30%,对产量无显著影响。

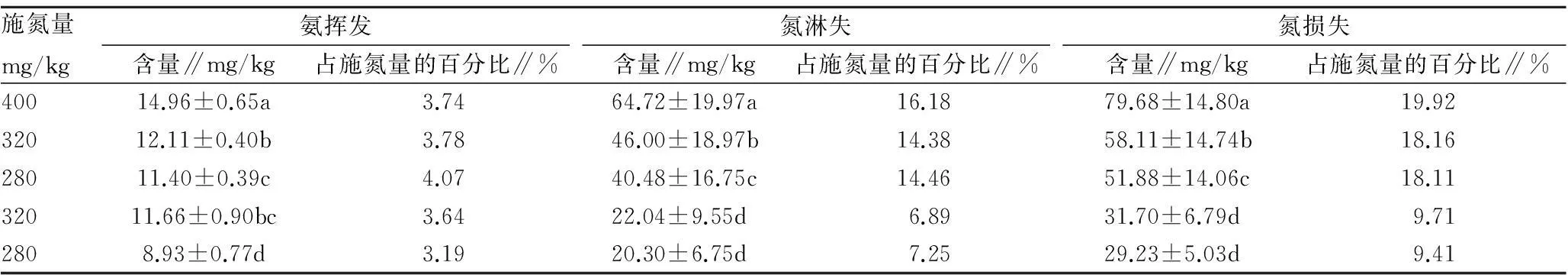

2.4氮素损失量氮损失量为氨挥发与氮淋失量之和。由表2可知,氮损失量与施氮量呈正比,氮素淋失量均高于氨挥发量。因此,使用两种肥料,氮素损失主要来源于淋失作用,占氮损失量的69.45%~81.20%。同一施肥水平的2种肥料氨挥发、氮素淋失和氮素损失量间差异在0.05水平显著(Urea处理>BCU处理),各水平Urea处理和BCU处理氨挥发百分比分别为3.74%~4.07%和3.19%~3.64%,氮淋失百分比分别为14.46%~16.18%和6.89%~7.25%,氮素损失量分别为18.11%~19.92%和9.41%~9.71%。不同处理氮淋失百分比在6.89%~16.18%之间,与其他研究范围[12-14]相似。就Urea而言,不同施氮水平间氨挥发、氮淋失和氮损失量差异在0.05水平显著(U1处理>U2处理>U3处理);而对于BCU处理,不同施氮水平仅氨挥发差异显著(B2处理>B3处理),但氮淋失和氮损失量差异均不显著。同种肥料相比,氮损失与施氮量呈正比,施氮量越高,氮损失越高。不同肥料相同施氮水平相比,在施氮量为320和280 mg/kg的水平下,BCU处理氮损失分别比Urea处理低43.47%~45.45%,其中氨挥发低3.7%~21.7%,氮淋溶低49.8%~52.1%。结果表明,减少20%~30%施氮量对产量无显著影响,而BCU的施用可以更多地减少氮素损失。

3讨论

挥发、淋溶和径流是农田肥料氮素损失的主要途径[15]。原位观测农田肥料氮素损失,受到很多条件的制约如种植条件、环境因素和人力物力等,使得定量计算氮素损失具有很多的不确定性。为此,该研究采用盆栽,并且结合室内培养,严格控制土壤、肥料和水分等条件,准确收集挥发氨、淋溶氮素,但是由于盆栽的局限性,研究中无径流水可以收集,在前人的研究中氧化亚氮挥发量较少,分别只占挥发损失和氮损失的0.19%~0.35%和0.026~0.064%[16-17]。因此,该研究也忽略氧化亚氮的收集,只考虑氮素大量损失途径中氮素的监测。

表2 各处理不同途径氮素损失量

注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

已有研究表明,氨挥发和氮淋溶是导致氮肥利用率低的主要原因。其中,氮淋失占主导作用。研究中氮素淋溶损失占损失量的69.45%~81.20%,因此氮素淋溶是造成氮素损失的主要原因。而硝态氮是氮素淋溶损失的主要形态[12],研究中硝态氮占氮素淋溶损失的51.6%~95.7%。其原因主要在于土壤的硝化作用促使铵态氮被转化成更易淋失的硝态氮。已有研究表明,滇池流域土壤中尿素施用3 d后可全部转化为硝酸盐[18]。而BCU处理铵态氮的淋失在0.05水平显著高于尿素处理,硝态氮淋失在0.05水平显著低于尿素处理。这主要是因为BCU中的铵态氮没有迅速地被土壤硝化为硝态氮,因而淋溶水中有大量的铵态氮出现,而由于铵态氮易被土壤吸附,其流失量仍低于硝态氮,也减少了硝态氮的淋失。因此,BCU肥通过降低铵氮的硝化作用而减少氮素损失。

在农业生产中,过量施氮是造成硝态氮淋失的主要原因[19]。试验结果表明,减少施氮量20%~30%,可以减少氮素损失27.07%~34.89%,其中减少氮淋失28.92%~37.45%。因此,减少施氮量是减少氮素损失的关键。在不影响产量的前提下,施用BCU并且结合减氮20%~30%,可以更有效地控制氮素损失特别是淋溶损失,在为当地蔬菜种植农民保证经济收入的同时,节约肥料投入,降低当地农业氮素面源污染风险,保护当地水资源环境。

参考文献

[1] 刘成武,李秀彬.基于生产成本的中国农地利用集约度的变化特征[J].自然资源学报,2006,21(1):9-15.

[2] 朱兆良,孙波,杨林章,等.我国农业面源污染的控制政策和措施[J].科技导报,2005,24(4):46-51.

[3] 黄国勤,王兴祥,钱海燕,等.施用化肥对农业生态环境的负面影响及对策[J].生态环境,2004,13(4):656-660.

[4] 串丽敏,赵同科,安志装,等.土壤硝态氮淋溶及氮素利用研究进展[J].中国农学通报,2010,26(11):200-205.

[5] FAHEY T J,WILLIAMS C J,ROONEY-VARGA J N,et al.Nitrogen deposition in and around an intensive agricultural district in central New York[J].Journal of Environmental Quality,1999,28:1585-1600.

[6] 于立芝,李东坡,俞守能,等.缓/控释肥料研究进展[J].生态学杂志,2006,25(12):1559-1563.

[7] 尹娟,费良军,田军仓,等.水稻田中氮肥损失研究进展[J].农业工程学报,2005,21(6):189-191.

[8] 谢祖彬,刘琦,许燕萍,等.生物炭研究进展及其研究方向[J].土壤,2011,43(6):857-861.

[9] 周伟,田玉华,曹彦圣,等.两种氨挥发测定方法的比较研究[J].土壤学报,2011,48(5):1090-1095.

[10] 鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M].北京:中国农业科技出版社,2000:30-143.

[11] 薛高峰,张贵龙,孙焱鑫,等.包膜控释尿素(追施)对冬小麦生长发育及土壤硝态氮含量的影响[J].农业环境科学学报,2012,31(2):377-384.

[12] 张庆利,张民,田维彬,等.包膜控释和常用氮肥氮素淋溶特征及其对土水质量的影响[J].土壤与环境,2001,10(2):98-103.

[13] 高忠霞,杨学云,周建斌,等.小麦-玉米轮作期间不同施肥处理氮素的淋溶形态及数量[J].农业环境科学学报,2010,29(8):1624-1632.

[14] 陆扣萍,闵矩,施卫明,等.不同轮作模式对太湖地区大棚菜地土壤氮淋失的影响[J].植物营养与肥料学报,2013,19(3):689-697.

[15] 王 森,朱昌雄,耿 兵.土壤氮磷流失途径的研究进展[J].中国农学通报,2013,29(33):22-25.

[16] 王建,诸葛玉平,彭福田,等.袋控肥对土壤氨挥发、氧化亚氮和二氧化碳排放的影响[J].水土保持学报,2013(6):294-297.

[17]马银丽,吉艳芝,李鑫,等.施氮水平对小麦-玉米轮作体系氨挥发与氧化亚氮排放的影响[J].生态环境学报,2012,21(2):225-230.

[18] 逄玉万,胡正义,谷思玉,等.硫磺和双氰胺配施对尿素在滇池北岸菜地土壤中转化的影响研究[J].土壤通报,2007,38(6):1154-1157.

[19] 徐力刚,王晓龙,崔锐,等.不同农业种植方式对土壤中硝态氮淋失的影响研究[J].土壤,2012,44(2):225-231.

摘要[目的] 为滇池柴河流域蔬菜种植区更科学、合理使用氮肥以及当地农业面源污染控制提供依据。 [方法] 通过盆栽试验, 比较施用炭基包膜尿素与普通尿素对柴河周边蔬菜地土壤氨挥发和氮淋失的影响。[结果] 氮损失量与施氮量呈正比,氮素淋失量均高于氨挥发量;同一施肥水平的两种肥料氨挥发、氮素淋失和氮素损失量间差异在0.05水平显著(普通尿素>生物炭包膜尿素);在施氮量为320和280 mg/kg的水平下,生物炭包膜尿素处理比普通尿素处理氮损失低43.5%~45.5%,其中氨挥发低3.7%~21.7%,氮淋溶低49.8%~52.1%,而硝态氮是氮素淋溶的主要形式占总氮淋出的76.0%~95.7%(普通尿素处理)和51.6%~53.5%(生物炭包膜尿素处理)。[结论] 生物炭包膜尿素主要通过减少硝氮淋失来控制氮损失。减量施氮并结合生物炭包膜尿素的施用,对控制该地区氮肥施用带来的水体污染具有现实指导作用。

关键词生物炭包膜尿素; 氨挥发; 氮淋溶; 柴河流域

Comparison of Nitrogen Loss after Biochar Coated Urea and Common Urea Fertilization in Vegetable Soil at Chaihe Catchment of Dianchi Lake

WANG Hui-hui, HU Zheng-yi*, ZHU Xiao-qi(College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Science, Beijing 100049)

Abstract[Objective] The research aimed to provide the basis for the scientific and reasonable application of nitrogen fertilizer and the control of agricultural nonpoint source pollution in vegetable field, Chaihe catchment, Dianchi lake. [Method] Pot experiment was carried out to compare the loss of N via NH3volatilization and N leaching after the application of biochar coated urea (BCU)and common urea (Urea). [Result] The amount of N loss was proportional to N application rate. Leaching N was higher than NH3volatilization. Compared with urea treatment, NH3volatilization and N leaching loss were significantly lower in BCU treatment at the same N application rate. At N application rate of 320 and 280 mg/kg, N loss, NH3volatilization and leaching N was 43.5%-45.5%, 3.7%-21.7% and 49.8%-52.1% lower in BCU treatment than that in Urea treatment, respectively. [Conclusion] The application of BCU could minimize N loss by the reduction of nitrate leaching loss. Low application rate combined with BCU had a practical influence on controlling risk of N pollution in Dianchi lake.

Key wordsBiochar coated urea; Ammonia volatilization; Nitrogen leaching; Chaihe catchment

收稿日期2015-04-30

作者简介王惠惠(1983- ),女,山东济宁人,博士研究生,研究方向:废弃物资源化及农业面源污染控制。*通讯作者,教授,博士,从事硫在土壤-作物中的迁移转化、废弃物资源化及农业面源污染控制方面的研究。

基金项目国家水体污染控制与治理科技重大专项(2012ZX07102-003)。

中图分类号S 14

文献标识码A

文章编号0517-6611(2015)18-104-04