二胎进行时:头胎儿童在向同胞关系过渡时的生理和心理变化及其影响因素*

陈斌斌 王 燕 梁 霁 童 连

(1复旦大学心理学系, 上海200433) (2复旦大学公共卫生学院, 上海200032)

1 研究背景及意义

网友“滴答”日前在网上晒出自己和老公写的“保证书”, 他们考虑生个二宝, 但是首先得向八岁半的女儿保证“永远第一喜欢我家大宝”, 这才得到了“大宝”的允许。(来源:《广州日报》2015年01月31日的报道)

“才一转头的时间, 儿子就把502胶水弄到眼睛里了, 最近他总是做这些‘出格’的事情。”昨日上午, 家住闽侯的张女士带着 8岁的儿子来到福州儿童医院就诊……张女士告诉医生, 儿子原来乖巧听话, 几乎没有在学校生事, 可自从去年她生了女儿后, 儿子变化很明显, 打架、捉弄人、违反学校纪律屡次犯错, 老师多次叫家长去学校谈话。“有时候儿子会趁我们不注意掐妹妹。”张女士说, 她发现女儿突然哭起来, 儿子就在边上。儿子后来也承认是他掐的, 他总觉得有了妹妹之后,妈妈不爱他了。(来源:《东南网》2015年 02月14日的报道)

2013年 11月, 党的十八届三中全会提出“单独二孩”政策, 即启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策。从2014年起, 该政策已在全国各地逐步展开并实施。而刚结束的党的十八届五中全会(2015年10月)决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策, 这意味着我国将实施普遍二孩政策。第二胎的出生将改变家庭生活的诸多方面。而近一两年来, 类似上述二胎家庭出现各种负面问题的新闻屡见不鲜。尤其是头胎儿童在应对母亲生第二胎时出现的各种问题以及父母在生第二胎前后如何对待第一个孩子的新闻经常出现在媒体的报道中。

那么, 是不是所有先出生的第一个儿童在面对母亲生二胎弟妹时, 都会出现如此消极的反应?会不会出现积极的反应?此外, 不管是积极还是消极反应, 如果存在个体差异的话, 那么面对自己新生弟妹的出生, 哪些儿童更容易出现消极或者积极的变化?父母及其家庭在哪些方面可以作为保护因素让头胎儿童更好地应对弟妹出生?哪些方面又可能成为风险因素导致头胎儿童不能很好地应对弟妹出生, 反而出现消极的结果呢?

头胎儿童在面对第二胎婴儿出生的过程中,会经历建立同胞关系这样一个过渡阶段。目前,这一过渡阶段得到不同的心理学理论观点或者模型的解释(Volling, 2012)。有的理论如家庭危机模型或者压力生活事件模型认为第二胎的出现会给包括头胎儿童在内的家庭成员带来压力和心理威胁, 导致儿童产生各种消极心理和行为变化。也有一些理论如生态系统理论或者转折点观点可能会把这个时期看作一个常规的发展阶段, 而且认为并非所有的儿童都会出现问题, 只有少数的某类儿童群体才会出现心理和行为问题。针对这些理论上的争论, 本研究拟通过同时对一般发展轨迹以及个体变化轨迹进行分析, 将全面地去检验不同理论假设, 并将我国“二孩”家庭的相关研究证据整合已有的理论, 使其获得进一步地完善和丰富。

因此, 本研究试图在当前“二孩”家庭政策背景下, 探讨第二胎婴儿降临前后会对头胎儿童带来什么样的变化, 并且分析哪些因素会保护头胎儿童产生积极的变化, 而哪些因素又会成为风险因素导致头胎儿童出现消极的变化。

2 国内外研究现状及发展动态分析

2.1 头胎儿童在过渡阶段的变化

国外关于“二孩”或者“多孩”家庭的研究已经积累了诸多的理论及其实证研究证据。目前在理论上主要集中在以下两大有争议的观点上。第一种理论观点认为第二胎的出现是一种压力生活事件, 它会给包括头胎儿童及父母在内的家庭成员带来诸多的心理压力和心理威胁, 这将导致家庭成员产生各种消极心理和行为变化(Stewart, 1990)。持这种观点的理论以家庭危机模型或者压力生活事件模型为代表(Cowan & Hetherington, 1991;Rutter, 1996)。因为家庭在面对第二个孩子出生的过渡阶段中, 会经历过去从未经历的围绕着家庭系统所发生的各种变化(例如, 亲子关系、同胞关系、夫妻养育的投入等变化), 这些变化是造成家庭危机或者引发压力的重要来源。因此, 在同胞关系出现的过渡阶段, 头胎儿童会因为这些压力而产生行为问题和心理不适应(Kramer & Ramsburg,2002)。其中最典型的心理不适应问题就是退化(regression)。退化是较年长的儿童表现出类似婴儿或者较低年龄段儿童的不成熟行为, 其目的是为了获得父母的关注和奖赏(Wagner, 1998)。诸多的研究显示退化行为随着第二胎的出生而迅速出现(Dunn & Kendrick, 1982; Wagner, 1998)。除此之外, 研究还发现在第二胎出生前后的过渡阶段,头胎儿童会表现出更多的消极情绪(Gottlieb &Mendelson, 1990; Gullicks & Crase, 1993)、不安全依恋水平增加(Teti, Sakin, Kucera, Corns, & Eiden,1996)以及睡眠障碍等(Field & Reite, 1984)。这些研究都验证了上述理论观点。

另一种理论观点则认为, 第二胎出现的过渡时期可以看作是一个常规的发展阶段, 而且这一过渡阶段出现的压力源被看作是正常的, 凡是家庭在生育第二个孩子的过渡阶段都可能会经历(Wagner, 1998)。持这种观点的理论以生态系统理论或者转折点理论为代表(Bronfenbrenner, 1988;Rutter, 1996)。该观点主要强调家庭的过渡可能对于特别年幼的儿童会带来挑战, 但是同时也可能对他们带来加速成长和发展的机会。例如, 研究发现, 随着第二胎的出生, 头胎儿童的语言发展快速地提高(Dunn & Kendrick, 1982; Field & Reite,1984; Stewart, Mobley, van Tuyl, & Salvador, 1987);又如, 在这一过渡阶段, 头胎儿童在自我照料的技能方面也有了长足的进步, 包括吃饭习惯和如厕训练等日常生活技能方面的表现(Trause et al.,1981; Wagner, 1998)。此外, 众多研究通过比较独生子女与非独生子女发展上的特点发现, 有同胞的儿童具有更高的集体自我的描述(Wang, Leichtman,& White, 1998)以及合作性(何蔚, 1997); 出现更少的心理痛苦和行为问题(Liu, Lin, & Chen, 2010;安芹, 贾晓明, 2009; 陶国泰等, 1996), 同时表现较低的依赖性、任性等性格特征(方平, 1990)。这些证据都间接证明家庭中同胞的出现有利于儿童社会和行为能力的发展。

另外, 转折点理论观点还认为并非所有的儿童在过渡期都会出现变化, 而是只有少数的某类儿童群体才会出现相关行为或者心理变化(Rutter,1996)。但是, 由于受到过去统计方法的局限性,目前尚未对这一研究问题进行系统的分析。但是,随着高级统计, 如潜变量混合增长模型的开发(Muthén & Muthén, 2012), 未来研究者就可以通过追踪头胎儿童在过渡期内的发展轨迹, 尤其是分离出不同群体的发展轨迹变化, 去验证转折点理论观点的假设。

最后, 值得注意的是, 基于上述这些理论观点的实证研究大多来自欧美。即使在这些文化背景下的研究也只局限在白人中产阶级家庭样本中(Volling, 2012)。因此关于头胎儿童在应对第二胎婴儿出生的过渡阶段, 其心理变化的文化普适性问题目前尚不清楚。未来需要对来自中西方文化下不同社会阶层、不同家庭背景的样本进行相关跨文化的比较研究。

2.2 影响头胎儿童变化的因素

(1)头胎儿童个体层面的因素

头胎儿童在过渡阶段是否发生心理变化与其个人的特点是离不开的(Volling, 2012)。首先, 某些人口学变量(例如, 儿童自身的年龄、性别)会具有影响作用。过去的研究关于头胎儿童在多大时,父母生第二胎不会对头胎儿童造成消极影响的文献积累了不少, 但是遗憾的是没有一个统一的结果说明哪个年龄段更好。目前主要的研究结果显示不管头胎儿童处在什么年龄(幼儿期、童年期还是青少年期), 他们弟妹的出生都会给他们带来有利和不利的方面(Kramer & Ramsburg, 2002; Wagner,1998)。例如, 有研究发现, 如果父母在头胎儿童2岁之前有了二胎, 头胎儿童一方面会更容易适应自己的新生儿弟妹, 但同时他们也更容易出现退化等不成熟的行为(Nadelman & Begun, 1982)。另外, 头胎儿童的性别也是重要的影响因素。但是现有文献中的研究结果不太一致。例如, 有研究发现头胎男孩比女孩在过渡阶段会出现更多的内化问题(Dunn, Kendrick, & MacNamee, 1981;Nadelman & Begun, 1982), 但是另外的研究却发现头胎女孩比男孩会出现更多的内化问题(Baydar,Greek, & Brooks-Gunn, 1997)。因此, 为了更清楚了解性别可能产生的作用, 未来的研究值得更系统地去分析性别可能造成的影响。

其次, 头胎儿童自身的心理特点也具有影响作用。其中之一就是头胎儿童的气质。困难型气质的儿童往往会表现出消极的情绪、缺乏适应性、情绪管理能力差等特点(Chess & Thomas, 1989),而这会影响他们在面对第二胎出生时的应对方式,他们往往表现出适应和应对困难, 导致他们出现各种消极的心理变化。例如, 研究发现困难型气质的头胎儿童会在过渡阶段表现出更多的社会退缩、睡眠等问题(Dunn et al., 1981)。但是这方面的研究仍然非常的有限, 所探讨的适应结果不是很丰富, 值得未来研究进一步地去探讨。另外, 有研究者(Volling, 2012)还指出, 诸如头胎儿童的社会理解等能力尚未得到足够的关注, 但是这方面的研究又是非常必要的。例如, 头胎儿童如果具有较高的社会理解或者心理理论, 那么就能站在父母的角度去理解当新生儿刚出生时他们更需要父母的关心, 就不会产生嫉妒、伤心等消极情绪反应。而这方面问题的解决亟待需要分析儿童的社会理解能力。

(2)家庭层面的因素

正如生态系统理论或者转折点观点所论述的那样, 家庭环境对头胎儿童在向同胞关系过渡阶段的适应和应对起着重要的作用。在家庭环境层面主要有两大理论, 即依恋理论和发展生态系统理论来探讨二孩家庭中头胎儿童在过渡阶段的心理变化。

依恋理论强调家庭中的重要成员(例如, 父母、同胞)与幼儿之间建立的情感纽带是幼儿社会和情绪能力发展的重要基础(Bowlby, 1969)。该理论也可以解释“二孩”家庭过渡过程中儿童的心理发展(Whiteman, McHale, & Soli, 2011)。首先, 是亲子依恋关系。安全的亲子关系有助于儿童积极地应对因为自己的同胞出生所带来的压力(Hart &Behrens, 2013)。第二, 良好的亲子关系会影响同胞关系质量(Brody, Stoneman, & Gauger, 1996)。消极的亲子关系导致同胞冲突和敌意行为的出现,而积极的亲子互动促进和睦的同胞关系(Tippett& Wolke, 2015; Volling & Belsky, 1992)。第三, 消极的亲子关系导致二孩家庭中两个孩子都会使用消极行为处理同胞关系(Erel, Margolin, & John,1998)。第四, 亲子关系还会导致情感和行为问题(Stocker, 1995)。

发展生态系统理论基于Bronfenbrenner (1988)的生态系统观点, 强调家庭成员的不同经历塑造了家庭的生态环境和氛围, 而它反过来又会影响家庭各个成员的心理, 它为解释“二孩”家庭提供重要的理论基础(Stewart, 1990; Volling, 2005)。已有研究已经发现, 比起独生子女家庭中的父母,非独生子女的父母卷入子女抚养的水平相对较低(Liu et al., 2010; Short, Zhai, Xu, & Yang, 2001)。这本身也反映了家庭心理环境的变化。除此之外,也有研究逐渐开始关注具体的家庭环境氛围特点。例如, 混乱的家庭环境会导致父母对待子女时有偏心(Atzaba-Poria & Pike, 2008), 不管儿童自己被父母偏心还是其同胞被父母偏心, 这都不利于他们在过渡阶段的适应和应对。其次, 家庭环境会影响同胞关系质量。例如, 家庭矛盾会造成同胞关系出现问题(Kim, McHale, Osgood, &Crouter, 2006), 高压力下的家庭环境也会导致同胞之间相互攻击行为的增强(Tippett & Wolke,2015), 这可能会导致儿童会对新生的弟妹产生敌意; 而平等的家庭氛围有利于同胞关系质量朝着积极的方向发展(Dawson, Pike, & Bird, 2015)。

综上所述, 我们发现在二孩家庭中, 第二个孩子的出现的确形成了独特的家庭环境, 对个体的发展具有独特的作用, 诸如在二孩家庭中会出现同胞依恋关系、父母的差别对待等等, 这些都是独生子女家庭所没有的。但是, 值得注意的是,这些研究主要聚焦在第二个孩子出生之后的研究。例如, 近期在Child Development Perspectives的一期特刊上主要围绕已建立了同胞关系的基础之上探讨个体心理、社会关系以及家庭环境各层面的问题(Conger & Kramer, 2010)。但是, 我们很少去调查新生的弟妹在出生之前、或者即将出生到出生之后这一个过渡阶段, 对家庭成员, 尤其是第一个孩子的影响是怎么样的, 第一个孩子的身心是否会发生变化等问题。

另外, 过去的研究很少探讨个体心理与家庭环境之间的交互作用是怎么样一种心理机制。直到近期少量的研究才开始关注这一交互问题。例如, 最新的一项研究发现, 对于困难型气质的儿童, 如果他们的父母在养育方面不合作的话, 那么这类儿童就越不愿意在自己弟妹出生后的照料方面给予帮助(Song & Volling, 2015)。又如, 儿童的气质与父母协同养育的特点会产生交互作用而影响儿童在过渡阶段行为问题的发展(Kolak &Volling, 2013)。因此, 这些研究提示我们, 个体心理的发展受到个体本身的心理与家庭环境交互作用的影响。甚至有些二孩研究发现, 家庭层面的作用(例如, 亲子关系)比个体层面的作用要大得多(Brody, 1998)。因此, 这方面的研究将值得进一步的探索。

3 问题的提出

综合现有研究, 我们发现, 就第二个孩子的降临对头胎儿童的影响这一研究问题尚无系统的分析和探讨。特别是在我国相关研究极其缺乏,这可能由于长期受到独生子女政策的影响。但是即使在计划生育最严厉的时期, 仍然约有 40%的城镇儿童成长在至少有一个兄弟姐妹的家庭(郭志刚, 2001)。随着普遍二孩政策的开放, 越来越多家庭将有机会生育第二胎。关注中国“二孩”家庭显得尤其有意义, 本研究将关注以下问题:

1)目前的文献, 不管是国外还是国内, 并不清楚头胎儿童是如何应对第二胎降临的, 在生理和心理方面, 出现的是积极变化还是消极变化。故, 第一个研究问题是首先了解头胎儿童在自己弟妹出生前后会出现积极的还是消极的变化, 还是积极和消极同时都会出现。

2)不管是积极还是消极变化, 头胎儿童出现这些变化的时间点是怎么样的?这些变化是在第二个孩子出生之后即刻出现, 还是在第二胎出生之后很长一段时间之后才发生变化?故, 第二个研究问题是分析头胎儿童生理和心理变化轨迹是怎么样的。

3)因为不同儿童发生的变化轨迹可能是不同的, 存在着个体差异性。因此, 还要了解影响这些个体差异的原因是什么。故, 第三个研究问题是,从个体层面(例如, 气质)和家庭层面(例如, 亲子依恋、婚姻等)两方面因素, 分析探讨影响这些消极和积极变化的风险和保护性因素有哪些。

4)对于第一个孩子来说, 在应对第二个孩子出生时出现上述心理变化, 不管是积极的还是消极的, 都可能是因为头胎儿童自身特点与家庭环境是否匹配有关。例如, 对于一个困难型气质的儿童在弟妹出生时更容易出现行为问题, 但是,如果家庭环境本身提供积极的支持, 那么这样的儿童就会减弱出现问题的可能。故, 第四个研究问题是, 头胎儿童自身因素与家庭环境因素是否会交互影响他们应对弟妹出生时的生理和心理变化。

5)当家庭出现第二个孩子时, 父母双方承担养育的压力更大。因此, 父亲所起的作用显得尤为重要。故, 本研究中, 不仅分析母亲的作用, 而且分析父亲的作用, 包括父亲与子女的依恋关系等影响因素。

6)在过去二孩或者多孩研究中, 只聚焦于儿童的心理方面(例如, 情绪和行为问题等), 忽视了生理方面。因此, 目前尚不清楚在第二胎降临时, 头胎儿童的生理机制是怎么样应对的?基于生理机制做出的变化是积极的还是消极的?因此,本项目将率先分析头胎儿童在应对第二胎降临时会出现怎么样的生理变化, 它的变化是否更易受到某些因素的影响。

4 研究构想

鉴于以上研究现状的综述, 本研究拟开展 3项子研究:(1)头胎儿童在过渡阶段的生理和心理变化; (2)调节头胎儿童生理和心理变化的个人因素; (3)影响头胎儿童生理和心理变化的家庭保护因素。

4.1 研究 1:头胎儿童在过渡阶段的生理和心理变化

头胎儿童在应对新生儿同胞降临时的反应似乎表现出非常大的个体差异性。有些儿童表现出强烈的痛苦, 并且对新生同胞做出攻击行为; 而有些儿童则没有表现出痛苦, 并且非常欢迎新生同胞的出生; 对于有些儿童, 弟妹降临的事件也可能带来一个快速成熟的发展期。实际上, 头胎儿童在弟妹出生前后的过渡阶段既有可能表现出积极变化, 也有可能表现出消极的反应(Volling,2005)。针对过去研究得到非常不一致的结果, 研究 1将从生理、心理和行为多个方面, 更系统、更全面地去分析在我国二孩家庭中, 头胎儿童应对第二胎婴儿出生时的变化情况。

为了分析头胎儿童的生理和心理指标的变化,我们将采用追踪调查的设计。已有研究认为, 弟妹出生前的一个月以及出生之后的一年内被看作是从一孩家庭转变成二孩家庭过渡阶段中重要的观察时间段(Volling, 2012)。故, 本项目拟在第二胎出生前1个月, 以及出生之后1、6、12个月, 共计4个不同时间点进行追踪。调查第二胎出生之后的第 1个月, 能够考察第二胎出生之后, 头胎儿童即刻的变化情况, 而随后调查第二胎出生之后的第6和12个月, 则能记录出生之后过渡期内较长期的变化趋势。我们对具体变量的分析以及相关假设, 描述如下:

(1)皮质醇:回顾现有的研究文献, 还没有实证研究分析头胎儿童应对第二胎婴儿出生时的生理反应情况(例如, 皮质醇、心率等变化)。本研究将以皮质醇作为头胎儿童生理变化的指标。皮质醇是下丘脑-垂体-肾上腺(hypothalamic - pituitaryadrenocortical, HPA)系统的主要产物, 它是应对压力反应的主要生理指标(Gunnar & Cheatham,2003; Pollard, 1995)。对于幼儿来说, 在没有压力下, 皮质醇分泌在白天具有一定的规律, 即在醒后的30分钟左右皮质醇水平达到顶峰, 紧接着快速下降至上午10时, 随后逐渐下降, 直到入睡到达最低点。这一规律在出生后的几周之后出现,并且在儿童早期逐渐稳定(Larson, White, Cochran,Donzella, & Gunnar, 1998)。

过去的研究已经发现, 当出现压力生活事件时就会激活 HPA系统(Dickerson & Kemeny,2004)。具体地说, 个体在面对压力时会激活HPA,其目的是为了保护社会自我(包括自尊、社会地位)。例如, 新生入学是一个高压的社会事件, 对于刚进入托儿所的幼儿, 其皮质醇会明显上升(Vermeer & van Ijzendoorn, 2006; 贺琼, 王争艳,王莉, 蒋彩虹, 上官芳芳, 2014)。基于家庭危机模型和压力生活事件的观点, 对于头胎儿童来说,如果自己弟妹的出生对他们造成压力的话(Volling, 2012), 那么它就会激活HPA系统, 促使头胎儿童出现皮质醇生理变化。

假设1-1:比起第二胎出生之前, 头胎儿童在第二胎出生后会出现明显的皮质醇水平上升趋势。

(2)情绪: Dickerson 和 Kemeny (2004)提出了“社会自卫理论” (Social Self-Preservation Theory),他们认为社会自卫机制是一种系统, 它的作用是监督可能会威胁到自尊或者社会地位的环境, 并协调生理、心理和行为反应以应对这些威胁。社会自卫机制的反应包括消极自我评价和不良情绪等心理反应(Dickerson & Kemeny, 2004)。尽管这方面研究在二孩家庭过渡领域中不多, 但的确该观点在某些研究中已得到实证支持。例如, 在第二个孩子出生前后几周里, 头胎儿童的心理痛苦、哭诉会有上升趋势(Field & Reite, 1984; Gottlieb &Mendelson, 1990), 快乐的情感会下降(Gullicks &Crase, 1993)。这或许可能与父母投入和注意都转移到了新出生的孩子身上有关。所以, 儿童感到自己被忽视时, 会表现出痛苦、害怕。另有研究还发现, 在过渡期内, 有弟弟妹妹的儿童在情绪控制上比没有弟弟妹妹的儿童要差(Rothenberg,1988)。这可能也说明了社会自卫机制的作用。因此, 随着第二胎的降临, 儿童可能会出现情绪的变化。

假设1-2:比起第二胎出生之前, 头胎儿童在第二胎出生后会出现明显的情绪问题。

(3)社会能力:社会能力指的是儿童在社会互动中表现出适应、有效的行为的能力(Rose-Krasnor,2009; 陈斌斌, 李丹, 陈欣银, 陈峰, 2011), 并在外在行为上表现出自主性与自我调适之间的平衡(Houck, 1999)。早期的研究认为, 弟妹的出生似乎给头胎儿童提供了迅速成长的机会(Dunn et al.,1981)。因为弟妹出生, 让他们有机会学会照顾他人、考虑他人的感受, 使自己承担起了哥哥或者姐姐的社会角色, 从而学会和改进自己与人相处的能力(Kramer & Schaefer-Hernan, 1994)。的确,研究发现, 头胎儿童在弟妹出生之后表现出社会能力的提升(Happ, 1992; Kramer & Schaefer-Hernan,1994)。

假设1-3:比起第二胎出生之前, 头胎儿童在第二胎出生后表现出社会能力上的提高。

4.2 研究 2:调节头胎儿童生理和心理变化的个人因素

头胎儿童在二孩家庭过渡阶段经历的生理和心理变化具有很大个体差异性。例如, 有的头胎儿童在亲子互动中, 面对父母把注意力转向自己弟妹时, 就表现得非常平和, 情绪没有很大变化,而有一些就表现得异常地焦虑、回避或者破坏等不适应行为(Volling et al., 2014)。那么, 为什么有些儿童在面对自己弟妹的出生会出现消极的反应和变化, 而有些孩子却出现积极的反应和变化呢?是否存在着某些保护性的因素能让头胎儿童积极应对自己弟妹的出生, 而那些消极变化的发生是因为某些风险因素所导致的?

正如之前回顾的研究和理论观点所指出的,气质和共情是两个重要的个体层面因素, 会影响个体的发展和变化轨迹。本研究将采用Mplus 6.0构建结构方程模型, 考察气质和共情的调节效应(Muthén & Muthén, 2012)。对具体变量的分析以及相关假设如下:

(1)气质:气质指的是在行为和情绪反应及调节等方面具有生物基础的个体差异特征(Rothbart& Bates, 1998)。它会影响头胎儿童应对弟妹出生的方式。例如, 研究发现, 困难型气质的儿童在面对第二个孩子降临时, 表现出更多的粘人、退缩行为、外化问题, 并且与弟妹建立更消极的关系(Brody, 1998; Kolak & Volling, 2013)。这些结果都说明了, 困难型气质与头胎儿童在应对第二个孩子出生时出现心理和行为问题有关。另外, 尽管没有研究探讨头胎儿童的气质是否会影响其生理的变化, 但是过去的研究发现困难型气质会表现出更高的皮质醇水平(Dougherty et al., 2013; Gunnar& Cheatham, 2003)。那么, 有些儿童出现消极的生理和心理变化趋势, 这是否与这类儿童具有困难型的气质有关呢?目前尚无这方面的探讨。但是,由于困难型气质更容易受到压力的影响(Mackrell et al., 2014), 他们自身的消极应对方式导致他们在面对自己弟妹出生时表现出更加不适应的心理和生理反应。由此, 比起平易型气质, 困难型气质可能会加剧儿童出现消极的心理和生理变化趋势。基于以上分析, 我们提出如下研究假设:

假设 2-1a:比起平易型气质的头胎儿童, 困难型气质的头胎儿童会在第二胎出生后出现更明显的皮质醇水平上升趋势。

假设 2-1b:比起平易型气质的头胎儿童, 困难型气质的头胎儿童在第二胎出生后会出现更多的情绪问题。

假设 2-1c:比起困难型气质的头胎儿童, 平易型气质的头胎儿童在第二胎出生后其社会能力提高更多。

(2)共情:共情(Empathy)是对另一个人产生同感的情感以及行为反应(Decety & Ickes, 2009;Hoffman, 2000)。从儿童共情能力的发展特点来看,2岁左右的儿童能区分自我与他人, 但主要表现为以自我为中心的共情(例如, 自我取向的忧伤反应)。3岁时, 他们开始意识到自己与他人拥有不同的想法和需要, 逐渐理解他人情感, 此时他们开始具有共情性的情感。从 4岁开始, 儿童开始理解他人情感原因和结果, 并且他们通过理解他人的生活状况来产生共情(Hoffman, 2000; Zahn-Waxler, Radke-Yarrow, Wagner, & Chapman, 1992;李丹, 2002)。在二孩家庭中, 当父母把注意转移到新生的第二个孩子身上时, 头胎儿童如果能理解父母的情感及生活状况, 那么其心理和生理上就不太可能出现不适应的变化。共情作为重要的个人因素就能起到这样的作用(Harper, Padilla-Walker,& Jensen, 2014)。共情反映在能够理解父母的投入变化以及新生弟妹的需要。例如, 自己的弟弟/妹妹生病了之后会哭、会闹, 此时父母也会相应地投入更多。对于共情水平高的儿童, 就会去设身处地的理解这样的境况, 甚至进一步学会去帮助、安慰他人。基于以上分析, 我们提出如下研究假设:

假设 2-2a:比起共情能力高的头胎儿童, 共情能力低的头胎儿童会在第二胎出生后出现更明显的皮质醇水平上升趋势。

假设 2-2b:比起共情能力高的头胎儿童, 共情能力低的头胎儿童在第二胎出生后会出现更多的情绪问题。

假设 2-2c:比起共情能力低的头胎儿童, 共情能力高的头胎儿童在第二胎出生后其社会能力提高更多。

4.3 研究 3:影响头胎儿童生理和心理变化的家庭保护因素

生态系统理论(Bronfenbrenner, 1988;Bronfenbrenner & Ceci, 1994)强调作为最近体(proximal)的家庭环境会影响个体的发展和变化轨迹。在家庭环境因素方面, 本研究将聚焦亲子依恋和父母婚姻两个重要的家庭因素。从家庭系统理论的观点看, 亲子关系和父母婚姻是两个重要的家庭子系统(Cox & Paley, 1997), 它们会对儿童的生理和心理发展产生重要的影响, 这将有助于我们理解二孩家庭系统对头胎儿童影响的作用机制。本研究将采用Mplus 6.0 构建结构方程模型, 考察亲子依恋和父母婚姻的调节效应(Muthén& Muthén, 2012)。对具体变量的分析以及相关假设如下:

(1)亲子依恋。面对第二胎出生, 头胎儿童出现消极的生理和心理变化可能是因为父母曾经对头胎儿童的全部注意和关爱降低了, 转而更多地去满足新生儿出现的各种需求(Dunn & Kendrick,1982)。因此, 安全依恋水平的下降可能是导致消极生理和心理变化的风险因素之一。换句话说,不安全依恋的儿童可能由于担心、焦虑, 导致他们在弟妹出生时的适应性更差, 因而出现消极的生理和心理变化。相反, 如果父母能为儿童提供安全的依恋关系, 那么有助于儿童更好的适应弟妹的出生, 管理痛苦情绪, 就不容易出现消极的生理和心理变化。基于以上分析, 我们提出如下研究假设:

假设 3-1a:比起安全型依恋的头胎儿童, 不安全依恋的头胎儿童会在第二胎出生后出现更明显的皮质醇水平上升趋势。

假设 3-1b:比起安全型依恋的头胎儿童, 不安全依恋的头胎儿童在第二胎出生后会出现更多的情绪问题。

假设 3-1c:比起不安全依恋的头胎儿童, 安全型依恋的头胎儿童在第二胎出生后其社会能力提高更多。

(2)父母婚姻质量。过去已有的研究发现, 不管是什么类型的家庭, 父母婚姻质量都会影响儿童的发展。但是在过去二孩家庭研究中, 关于婚姻质量的作用仅限于童年中期和青少年期(Erel et al., 1998; Whiteman et al., 2011)。那么, 婚姻质量好的家庭是否能帮助儿童更积极地应对弟妹出生带来的压力, 目前尚不知晓。根据家庭系统理论的观点, 父母婚姻关系作为家庭子系统会有助于促进其他子系统(Cox, 2010)。例如, 父母婚姻质量越高, 儿童越会接纳自己的弟妹, 也就是同胞关系子系统也会越好(Kim et al., 2006; Szabó, 2012)。因此, 根据前人的研究, 我们预测父母良好的婚姻关系应该会有助于儿童更好的适应弟妹的出生,接受弟妹, 不容易出现消极的生理和心理变化。基于以上分析, 我们提出如下研究假设:

假设 3-2a:比起生活在父母婚姻质量高的家庭中儿童, 生活在父母婚姻质量低的家庭中的头胎儿童在第二胎出生后会出现明显的皮质醇水平上升趋势。

假设3-2b:比起生活在父母婚姻质量高的家庭中儿童, 生活在父母婚姻质量低的家庭中的头胎儿童在第二胎出生后会出现较多的情绪问题。

假设 3-2c:比起生活在父母婚姻质量低的家庭中儿童, 生活在父母婚姻质量高的家庭中的头胎儿童在第二胎出生后其社会能力提高更多。

5 理论构建

本研究在我国当前“二孩”家庭政策背景下,探讨第二胎婴儿降临前后对家庭带来的变化以及“二孩”家庭的适应方式和应对策略, 在理论上可以促进该领域研究的发展, 在实践上为当前“二孩”家庭心理健康教育和咨询提供实证依据和应对措施。

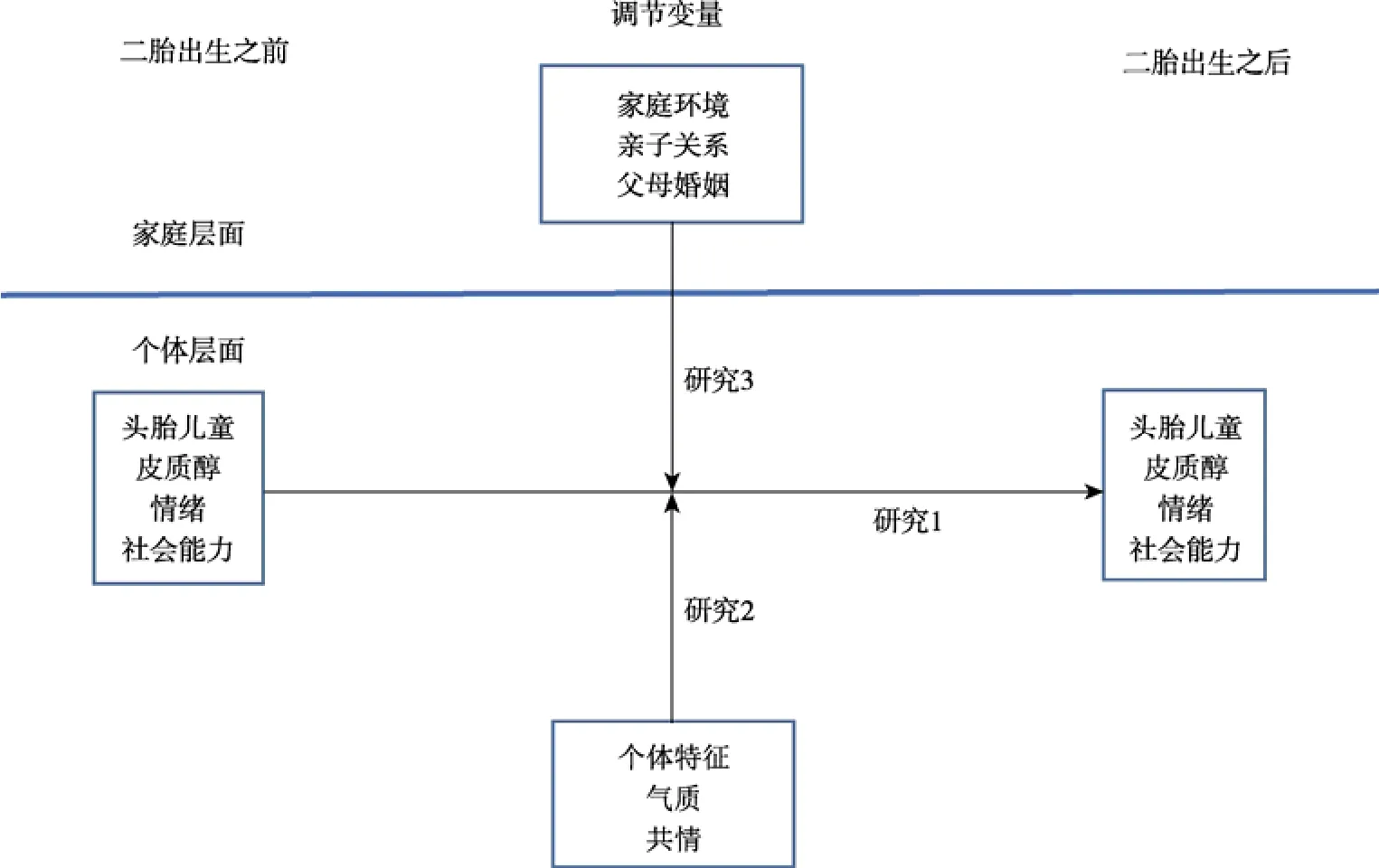

基于本研究假设及对各变量间关系的预期结果, 我们就第二胎婴儿出生前后过渡阶段中头胎儿童的身心变化提出了一个理论框架(参见图1)。家庭系统理论指出, 家庭是由家庭成员自身、父母婚姻关系、亲子关系、同胞关系等各个子系统组成, 它们之间会发生相互作用(Cox & Paley,2003)。因此, 本项目拟要探讨在第二胎婴儿出生前后的过渡阶段, 家庭各个系统(例如, 亲子关系、父母婚姻)会发生动态变化和重组, 这将提供极好的机会探讨头胎儿童的生理和心理变化过程及其各系统间的相互作用。

首先, 第二胎婴儿的诞生会让家庭系统发生变化, 出现新的子系统, 即同胞关系。因此, 研究1聚焦在新的同胞关系出现过程中可能会对头胎儿童适应产生的影响, 具体体现在头胎儿童的皮质醇水平、情绪状态、以及社会能力等诸多方面。头胎儿童在第二胎诞生之后会出现明显的皮质醇水平上升趋势, 还会表现出明显的情绪问题(例如,焦虑、害怕), 但头胎儿童在第二胎出生之后会表现出社会能力上的提高。

其次, 头胎儿童在应对新同胞出生过程中的身心变化具有个体差异性, 这种差异性的根源之一就是头胎儿童自身的某些特质所引发的。研究2聚焦气质和共情这两个重要的个体层面因素,它们会调节头胎儿童皮质醇水平、情绪状态、以及社会能力的变化。具体来说, 如果头胎儿童是平易型气质或者具有高共情能力的话, 那么他们就不大可能因新同胞的诞生而导致皮质醇上升过高; 他们不会出现更多的情绪问题; 并且他们在社会能力上提高更多。而对于困难型气质的头胎儿童, 或者共情能力较低的儿童, 他们则会表现出相反的适应结果。

最后, 头胎儿童处在家庭系统中, 离不开家庭中亲子关系、父母婚姻等子系统的影响。因此,在应对第二胎出生时, 也势必会受到这些因素的调节。研究3关注亲子关系与父母婚姻关系这两个家庭层面因素对头胎儿童的同胞适应所带来的重要影响, 具体体现在头胎儿童的皮质醇水平、情绪状态、以及社会能力获得等诸多方面。如果父母婚姻质量高或者父母与子女建立安全的依恋关系, 头胎儿童就不大可能因新同胞的诞生而导致皮质醇上升过高, 不会出现更多的情绪问题,而且他们在社会能力上提高更多。但是, 如果父母婚姻质量低或者父母与子女建立不安全的依恋关系, 头胎儿童则会表现出相反的适应结果。

总之, 本研究能够比较全面地反映家庭系统理论所强调的不同家庭子系统之间相互影响的核心内涵, 将丰富 “二孩”家庭相关研究证据, 并扩展家庭系统理论的实证基础。

图1 研究的理论框架

安芹, 贾晓明. (2009). 北京市独生与非独生子女中学生行为及情绪反应比较.中国学校卫生, 30, 1003–1005.

陈斌斌, 李丹, 陈欣银, 陈峰. (2011). 作为社会和文化情境的同伴圈子对儿童社会能力发展的影响.心理学报,43, 74–91.

方平. (1990). 独生与非独生子女个性特征差异研究.北京师范学院学报(自然科学版), 11, 72–79.

郭志刚. (2001). 利用人口普查原始数据对独生子女信息的估计.市场与人口分析, 7, 5–11.

贺琼, 王争艳, 王莉, 蒋彩虹, 上官芳芳. (2014). 新入园幼儿的皮质醇变化与上呼吸道感染的关系: 气质的作用.心理学报, 46, 516–527.

何蔚. (1997). 高中生独生与非独生子女人格特质的比较研究.心理发展与教育,(1), 21–25.

李丹. (2002).儿童亲社会行为的发展. 上海: 上海科学普及出版社.

陶国泰, 邱景华, 李宝林, 曾文星, 徐静, Mclaughlin, D. G.(1996). 独生与非独生儿童的行为发展研究: 六年追踪报告.中国心理卫生杂志, 10, 1–5.

Atzaba-Poria, N., & Pike, A. (2008). Correlates of parental differential treatment: Parental and contextual factors during middle childhood.Child Development, 79, 217–232.

Baydar, N., Greek, A., & Brooks-Gunn, J. (1997). A longitudinal study of the effects of the birth of a sibling during the first 6 years of life.Journal of Marriage and the Family, 59, 939–956.

Bowlby, J. (1969).Attachment and loss. Vol.1. Attachment.New York: Basic Books.

Brody, G. H. (1998). Sibling relationship quality: Its causes and consequences.Annual Review of Psychology, 49, 1–24.

Brody, G. H., Stoneman, Z., & Gauger, K. (1996). Parent-child relationships, family problem-solving behavior, and sibling relationship quality: The moderating role of sibling temperaments.Child Development, 67, 1289–1300.

Bronfenbrenner, U. (1988). Interacting systems in human development: Research paradigms: Present and future. In N. Bolger, A. Caspi, G. Downey, & M. Moorehouse (Eds.),Persons in context: Developmental processes(pp. 25–49).New York, NY: Cambridge University Press.

Bronfenbrenner, U., & Ceci, S. J. (1994). Nature-nuture reconceptualized in developmental perspective: A bioecological model.Psychological Review, 101, 568–586.

Chess, S., & Thomas, A. (1989). Issues in the clinical application of temperament. In G. A. Kohnstamm, J. E.Bates, & M. K. Rothbart (Eds.),Temperament in childhood(pp. 377–403). New York: Wiley.

Conger, K. J., & Kramer, L. (2010). Introduction to the special section: Perspectives on sibling relationships:Advancing child development research.Child Development Perspectives, 4, 69–71.

Cowan, P. A., & Hetherington, E. M. (1991).Family transitions.Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Cox, M. J. (2010). Family systems and sibling relationships.Child Development Perspectives, 4, 95–96.

Cox, M. J., & Paley, B. (1997). Families as systems.Annual Review of Psychology, 48, 243–267.

Cox, M. J., & Paley, B. (2003). Understanding families as systems.Current Directions in Psychological Science, 12,193–196.

Dawson, A., Pike, A., & Bird, L. (2015). Parental division of household labour and sibling relationship quality: Family relationship mediators.Infant and Child Development, 24,379–393.

Decety, J., & Ickes, W. (2009).The social neuroscience of empathy. Cambridge, UK: MIT press.

Dickerson, S. S., & Kemeny, M. E. (2004). Acute stressors and cortisol responses: A theoretical integration and synthesis of laboratory research.Psychological Bulletin, 130, 355–391.

Dougherty, L. R., Smith, V. C., Olino, T. M., Dyson, M. W.,Bufferd, S. J., Rose, S. A., & Klein, D. N. (2013).Maternal psychopathology and early child temperament predict young children’s salivary cortisol 3 years later.Journal of Abnormal Child Psychology, 41, 531–542.

Dunn, J., & Kendrick, C. (1982).Siblings: Love, envy, and understanding. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dunn, J., Kendrick, C., & MacNamee, R. (1981). The reaction of first-born children to the birth of a sibling:Mothers' reports.Journal of Child Psychology and Psychiatry,22, 1–18.

Erel, O., Margolin, G., & John, R. S. (1998). Observed sibling interaction: Links with the marital and the mother–child relationship.Developmental Psychology, 34, 288–298.

Field, T., & Reite, M. (1984). Children's responses to separation from mother during the birth of another child.Child Development, 55, 1308–1316.

Gottlieb, L. N., & Mendelson, M. J. (1990). Parental support and firstborn girls' adaptation to the birth of a sibling.Journal of Applied Developmental Psychology, 11, 29–48.

Gullicks, J. N., & Crase, S. J. (1993). Sibling behavior with a new born: Parents’ expectations and observations.Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 22, 438–444.

Gunnar, M. R., & Cheatham, C. L. (2003). Brain and behavior interface: Stress and the developing brain.Infant Mental Health Journal, 24, 195–211.

Happ, L. K. (1992).The response of first-born children to the birth of a sibling: A short-term longitudinal study(Unpublished doctorial dissertation). George Mason University,Fairfax, VA.

Harper, J. M., Padilla-Walker, L. M., & Jensen, A. C. (2014).Do siblings matter independent of both parents and friends?Sympathy as a mediator between sibling relationship quality and adolescent outcomes.Journal of Research on Adolescence. Advance online publication.

Hart, S. L., & Behrens, K. Y. (2013). Affective and behavioral features of jealousy protest: Associations with child temperament, maternal interaction style, and attachment.Infancy, 18, 369–399.

Hoffman, M. L. (2000).Empathy and moral development:Implications for caring and justice. Cambridge, UK:Cambridge University Press.

Houck, G. M. (1999). The measurement of child characteristics from infancy to toddlerhood: Temperament, developmental competence, self-concept, and social competence.Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, 22, 101–127.

Kim, J.-Y., McHale, S. M., Osgood, D. W., & Crouter, A. C.(2006). Longitudinal course and family correlates of sibling relationships from childhood through adolescence.Child Development, 77, 1746–1761.

Kolak, A. M., & Volling, B. L. (2013). Coparenting moderates the association between firstborn children's temperament and problem behavior across the transition to siblinghood.Journal of Family Psychology, 27, 355–364.

Kramer, L., & Ramsburg, D. (2002). Advice given to parents on welcoming a second child: A critical review.Family Relations, 51, 2–14.

Kramer, L., & Schaefer-Hernan, P. (1994). Patterns of fantasy play engagement across the transition to becoming a sibling.Journal of Child Psychology and Psychiatry, 35,749–767.

Larson, M. C., White, B. P., Cochran, A., Donzella, B., &Gunnar, M. (1998). Dampening of the cortisol response to handling at 3 months in human infants and its relation to sleep, circadian cortisol activity, and behavioral distress.Developmental Psychobiology, 33, 327–337.

Liu, R. X., Lin, W., & Chen, Z.-Y. (2010). The effect of parental responsiveness on differences in psychological distress and delinquency between singleton and nonsingleton Chinese adolescents.Journal of Child and Family Studies, 19, 547–558.

Mackrell, S. V. M., Sheikh, H. I., Kotelnikova, Y., Kryski, K.R., Jordan, P. L., Singh, S. M., & Hayden, E. P. (2014).Child temperament and parental depression predict cortisol reactivity to stress in middle childhood.Journal of Abnormal Psychology, 123, 106–116.

Muthén, L. K., & Muthén, B. O. (2012).Mplus user’s guide(7th ed.). Los Angeles, CA: Muthén & Muthén.

Nadelman, L., & Begun, A. (1982). The effect of the newborn on the older sibling: Mothers' questionnaires. In M. E.Lamb & B. Sutton-Smith (Eds.),Sibling relationships: Their nature and significance across the lifespan(pp. 13–37).Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Pollard, T. M. (1995). Use of cortisol as a stress marker:Practical and theoretical problems.American Journal of Human Biology, 7, 265–274.

Rose-Krasnor, L. (2009). Future directions in youth involvement research.Social Development, 18, 497–509.

Rothbart, M. K., & Bates, J. E. (1998). Temperament. In E.N. Damon W (Ed.),Handbook of child psychology:Social,emotional, and personality development(Vol. 3. pp.105–176). New York: Wiley.

Rothenberg, J. L. (1988).Preschooler’s reaction to the birth of a sibling(Unpublished doctorial dissertation).University of Minnesota, Minneapolis, MN.

Rutter, M. (1996). Transitions and turning points in developmental psychopathology: As applied to the age span between childhood and mid-adulthood.International Journal of Behavioral Development, 19, 603–626.

Short, S. E., Zhai, F. Y., Xu, S. Y.., & Yang, M. L. (2001).China's one-child policy and the care of children: An analysis of qualitative and quantitative data.Social Forces,79, 913–943.

Song, J.-H., & Volling, B. L. (2015). Coparenting and children’s temperament predict firstborns’ cooperation in the care of an infant sibling.Journal of Family Psychology,29, 130–135.

Stewart, R. B. (1990).The second child: Family transition and adjustment. Newbury Park, CA: SAGE.

Stewart, R. B., Mobley, L. A., van Tuyl, S. S., & Salvador, M.A. (1987). The firstborn's adjustment to the birth of a sibling: A longitudinal assessment.Child Development, 58,341–355.

Stocker, C. M. (1995). Differences in mothers' and fathers'relationships with siblings: Links with children's behavior problems.Development and Psychopathology, 7, 499–513.Szabó, N. (2012).Families in motion: Changes with the arrival of a second child(Unpublished doctorial dissertation).Utrecht University, The Netherland.

Teti, D. M., Sakin, J. W., Kucera, E., Corns, K. M., & Eiden,R. D. (1996). And baby makes four: Predictors of attachment security among preschool-age firstborns during the transition to siblinghood.Child Development, 67,579–596.

Tippett, N., & Wolke, D. (2015). Aggression between siblings: Associations with the home environment and peer bullying.Aggressive Behavior, 41, 14–24.

Trause, M. A., Voos, D., Rudd, C., Klaus, M., Kennell, J., &Boslett, M. (1981). Separation for childbirth: The effect on the sibling.Child Psychiatry & Human Development,12, 32–39.

Vermeer, H. J., & van Ijzendoorn, M. H. (2006). Children's elevated cortisol levels at daycare: A review and metaanalysis.Early Childhood Research Quarterly, 21, 390–401.

Volling, B. L. (2005). The transition to siblinghood: A developmental ecological systems perspective and directions for future research.Journal of Family Psychology, 19,542–549.

Volling, B. L. (2012). Family transitions following the birth of a sibling: An empirical review of changes in the firstborn's adjustment.Psychological Bulletin, 138, 497–528.Volling, B. L., & Belsky, J. (1992). The contribution of mother-child and father-child relationships to the quality of sibling interaction: A longitudinal study.Child Development, 63, 1209–1222.

Volling, B. L., Yu, T. Y., Gonzalez, R., Kennedy, D. E.,Rosenberg, L., & Oh, W. (2014). Children’s responses to mother–infant and father–infant interaction with a baby sibling: Jealousy or joy?Journal of Family Psychology, 28,634–644.

Wagner, H. (1998).And baby makes four: Welcoming a second child into the family. New York: Avon.

Wang, Q., Leichtman, M. D., & White, S. H. (1998).Childhood memory and self-description in young Chinese adults: The impact of growing up an only child.Cognition,69, 73–103.

Whiteman, S. D., McHale, S. M., & Soli, A. (2011).Theoretical perspectives on sibling relationships.Journal of Family Theory & Review, 3, 124–139.

Zahn-Waxler, C., Radke-Yarrow, M., Wagner, E., &Chapman, M. (1992). Development of concern for others.Developmental Psychology, 28, 126–136.