我国鱼道建设现状及典型案例分析

曹 娜,钟治国,曹晓红,张沙龙,张轶超

(1.环境保护部环境工程评估中心,北京 100012; 2.中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司,北京 100024)

鱼道是供鱼类溯河通过闸、坝等建筑物或天然建筑物的一种人工通道[1],其生态学意义是减缓大坝建设对受阻隔鱼类的影响,帮助受到阻隔的鱼类顺利上行或下行通过大坝或其他障碍物,以到达其繁殖地、索饵场或越冬场等重要生活场所。

鱼道的建设历史较悠久,最早的鱼道记载约出现在17世纪(1662年)的法国[2],但是早期修建的鱼道结构都较简单,未经过科学研究论证。1883年,英国在泰斯河上修建了世界上第一座池室鱼道,但是由于其设计不符合鱼类的生态习性而过鱼效果不佳。20世纪初期修建的鱼道都不太成功,直到Danil[3]通过多年的系统科学研究,成功发明了丹尼尔式鱼道;此后,美国和西欧建有多座丹尼尔式鱼道。目前,世界上最长的鱼道建于巴拉那河的伊泰普大坝上,全长约10 km。据不完全统计,截至20世纪晚期,北美有鱼道近400座,日本则有1 400余座[4]。

国内对鱼道的研究约始于1958年,至今已有近60年历史,但是期间由于种种原因出现停滞期约20年[5],自2000年以后,由于环境保护政策的加强,鱼道恢复河道连通性的意义受到重视,一批新的鱼道逐步得以规划设计建设,国内鱼道建设进入一个新的阶段。

鱼道建设的成功与否是河流生态系统健康的评价指标之一,也是水利水电工程环境影响评价中生态环境保护的重要评价指标。但是,王兴勇等[4]对已有鱼道的调研表明,我国大部分鱼道由于各方面的原因,运行情况并不理想,如洋塘鱼道等[6]。

陈凯麒等[7]对2000年以来经过环境影响技术评估的24个水利水电项目鱼道建设相关数据进行了统计分析,本文在此基础上对相关数据进行进一步统计,并对鱼道建设现状进行分析,总结鱼道设计、建设、运行等各阶段的制约性因素,并相应提出对策建议。

1 国内近年鱼道规划设计及建设情况

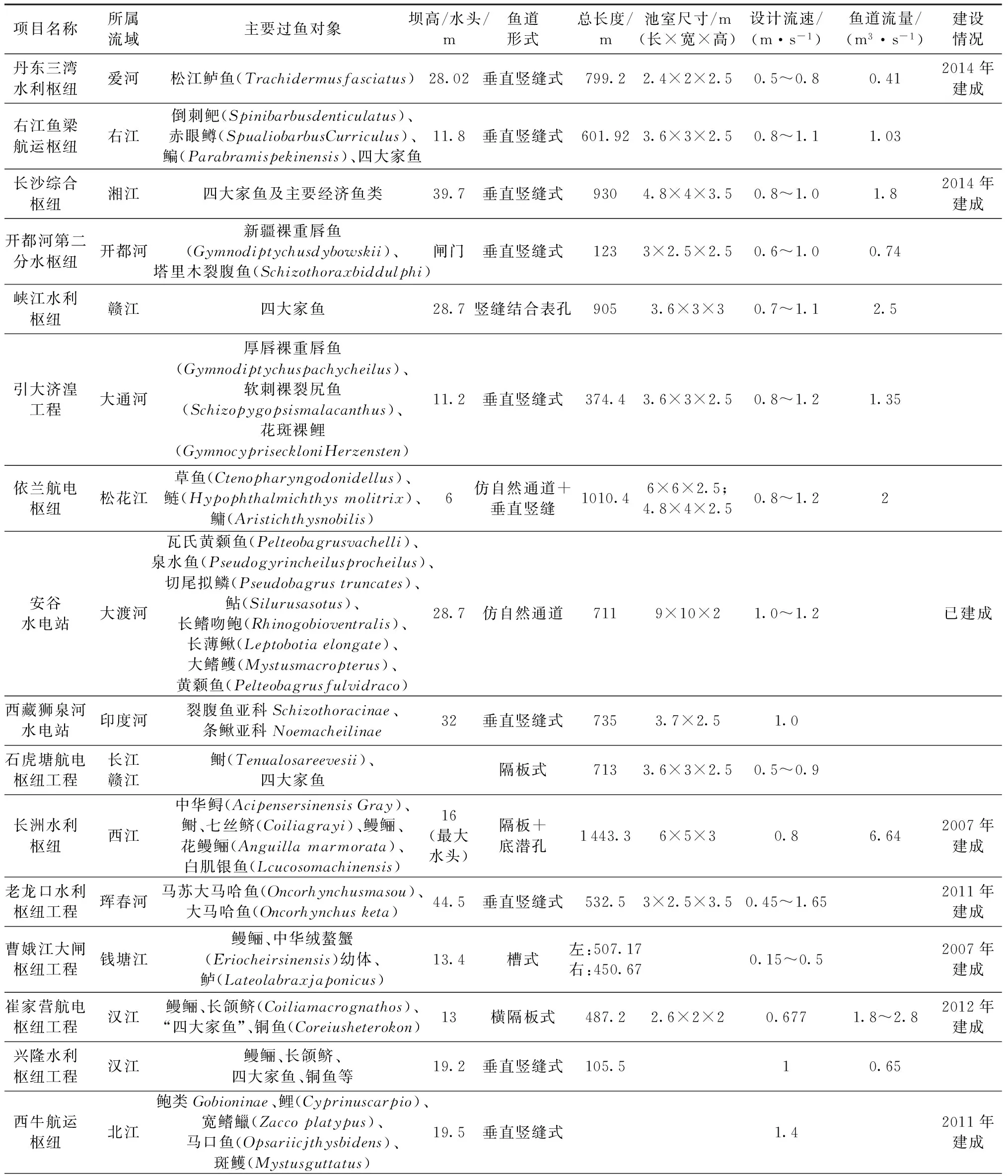

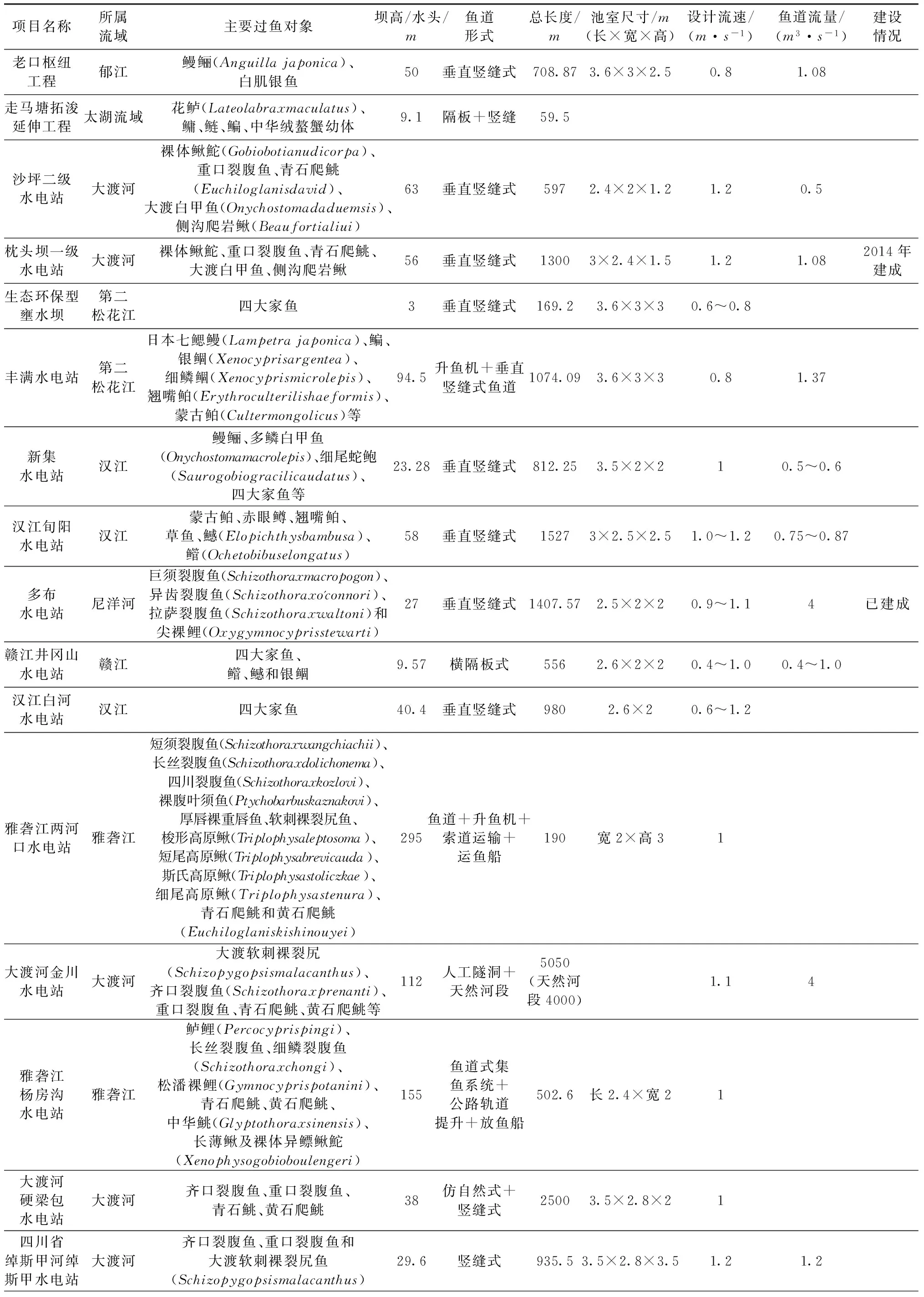

在已有研究的基础上[7-8],本文通过进一步收集和更新资料,对2000—2014年经过环境保护部环境工程评估中心技术评估的35个水利水电建设项目的配套设计或建设的鱼道相关工程进行了统计分析(表1)。

表1 国内2000—2014年批复的水利水电工程项目鱼道相关情况统计

续表1

续表1

注:表格中鱼道相关参数主要来源于项目环境影响报告书及竣工验收报告。

由表1分析可知,我国鱼道的主要过鱼对象为珍稀濒危鱼类,如具有洄游习性的鲥(Tenualosareevesii)、中华鲟(AcipensersinensisGray)和花鳗鲡(Anguillamarmorata)等;特有鱼类,如大部分裂腹鱼类和鮡类等;经济鱼类,如鳊(Parabramispekinensis)、青鱼(Mylopharyngodonpiceus)、草鱼(Ctenopharyngodonidellus)、鲢(Hypophthalmichthysmolitrix)、鳙(Aristichthysnobilis)等以及中华绒螯蟹(Eriocheirsinensis)等,相对于国外鱼道的主要过鱼对象为鲑、鳟以及具有较高经济价值的洄游性鱼类来说,国内鱼道的主要过鱼种类较多,种类与国外相比具有明显差异性,因此,在鱼道设计过程中需要考虑的流速、流态等参数更复杂,也不能照搬国外鱼道设计参数。

关于鱼道结构采用的形式,从统计的35座鱼道相关项目来看,除丰满水电站(升鱼机+垂直竖缝式鱼道)、雅砻江两河口水电站(鱼道+升鱼机+索道运输+运渔船)、雅砻江杨房沟水电站(鱼道+升鱼机+索道运输+运渔船)、金沙江苏洼龙水电站(鱼道+升鱼机+集运鱼系统)采用组合式过鱼设施以外,其他31个工程均采用独立鱼道形式进行过鱼,其中垂直竖缝式鱼道21座(占67.8%),隔板式鱼道5座(16.1%),仿自然式鱼道4座(12.9%,包括金川水电站和硬梁包水电站),槽式鱼道1座(3.2%)。相较于陈凯麒等[7]的统计结果而言,2000—2014年5年增加的鱼道中,垂直竖缝式鱼道占绝对优势。

不同形式的鱼道适应的坝高和流速存在一定的差异,从表1分析可知,采用垂直竖缝式鱼道的工程坝高(或水头)范围为3~67 m,西藏某鱼道具有最大设计水头为67 m,为目前国内已建成的水头最大的鱼道;设计流速变化范围为0.45~1.65 m/s,除老龙口水利枢纽工程鱼道和西牛航运枢纽鱼道的设计流速大于1.2 m/s外,其余均不大于1.2 m/s;隔板式鱼道的坝高范围为9.1~49.3 mm,设计流速变化范围为0.4~1.0 m/s;仿自然式鱼道能克服的坝高范围相对较小,为6~28.7 m(不包括金川水电站和硬梁包水电站),设计流速变化范围为0.8~1.2 m/s;唯一一座槽式鱼道的坝高为13.4 m,设计流速为0.15~0.5 m/s。

2 鱼道典型案例分析

根据以上统计,2000年以后建成的鱼道工程约为10座,由于大部分鱼道均未开展效果监测工作,考虑鱼道过鱼效果、资料可获得性和工程典型性等因素,选取长洲水利枢纽鱼道和崔家营航电枢纽鱼道为典型案例进行分析。

2.1 长洲水利枢纽鱼道

长洲水利枢纽位于西江干流梧州江段,最大坝高56 m,电站最大水头16.0 m,设计水头9.5 m。长洲水利枢纽鱼道(简称长洲鱼道)为横隔板式设计,位于泗化洲岛外江厂房安装间的左侧和外江土坝的右侧,引用流量为6.64 m3/s,由下至上布置有入口段、鱼道水池、休息池、观测室、挡洪闸段和出口段,鱼道宽5 m,全长1 443.3 m,鱼道下游入口设在厂房尾水下游约100 m 处。长洲水利枢纽于2007年8月开始下闸蓄水,鱼道于同期建成,并于2011年4月29日开始试运行。

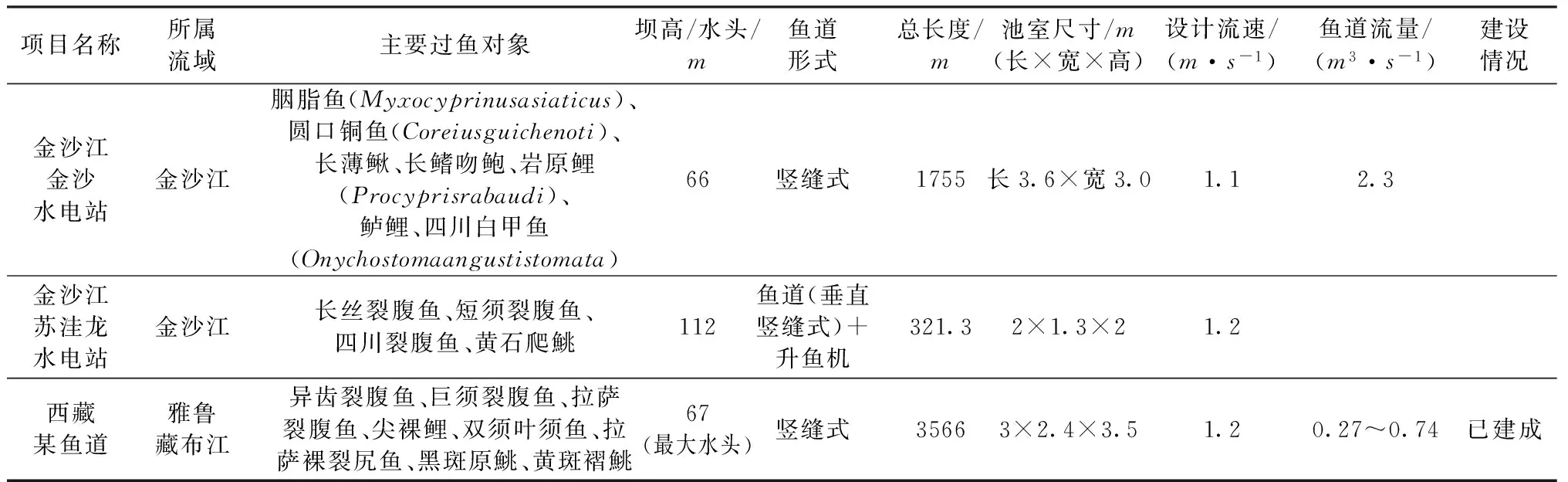

长洲鱼道投入运行以后,2011—2014年相关研究人员利用堵截法和水声学监测法等对其过鱼效果进行了研究(表2),采集种类累计40种[9],总体上,通过鱼道的主要优势种为瓦氏黄颡鱼(Pelteobagrusvachelli)、赤眼鳟(Squaliobarbuscurriculus)、(Hemiculterleucisculus)、银飘鱼(Pseudolaubucasinensis)、银鲍Squalidusargentatus)、鳗鲡(Anguillajaponica)及鲮(Cirrhinamolitorella)等,洄游性种类花鳗鲡、鳗鲡、弓斑东方鲀及四大家鱼(青鱼、草鱼、鲢、鳙)等均在鱼道中出现,2012 年鱼道监测采集到较大规格的个体鳡(Elopichthysbambusa),体长达870 mm,体质量7 061 g[10]。

长洲鱼道设计的主要过鱼对象为中华鲟、鲥、七丝鲚(Coiliagrayii)、日本鳗鲡、花鳗鲡、白肌银鱼(Leucosomachinensis)。监测研究表明,鳗鲡为优势种类,花鳗鲡偶见,其他种类尚未出现,这可能是由于在长洲鱼道修建前,鱼类本底调查时中华鲟、鲥就难以发现,所以修建后监测其踪迹的难度也较大;目前没有发现七丝鲚及白肌银鱼在珠江的上溯洄游活动,这两个种类有可能已经在西江上游库区形成定居性种群[9];此外,未监测到某些种类可能还与监测时间较短有关。

表2 长洲鱼道过鱼效果监测数据

2.2 崔家营航电枢纽鱼道

汉江崔家营航电枢纽位于汉江中游丹江口—钟祥河段,坝高13 m,电站最大水头7.58 m。崔家营航电枢纽鱼道(简称崔家营鱼道)为横隔板式设计,鱼道设计水位差5.5 m,设计流速为0.677 m/s,鱼道内流速控制在0.5~0.8 m/s,流量控制在1.8~2.8 m3/s,鱼道池室宽度2 m,水深2 m,鱼道总长487.2 m,主要过鱼对象为鳗鲡(Anguillamarmorata)、长颌鲚(Coiliamacrognathos)、草鱼、青鱼、鲢、鳙、铜鱼(Coreiusheterokon)等。崔家营鱼道于2012年2月投入试运行。

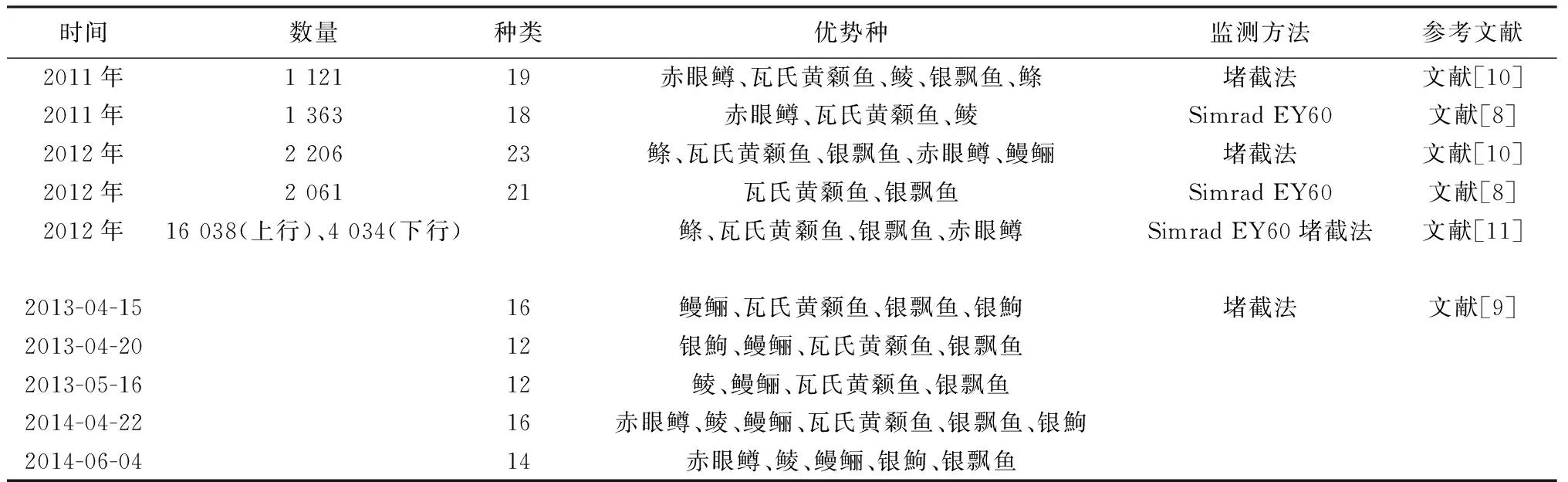

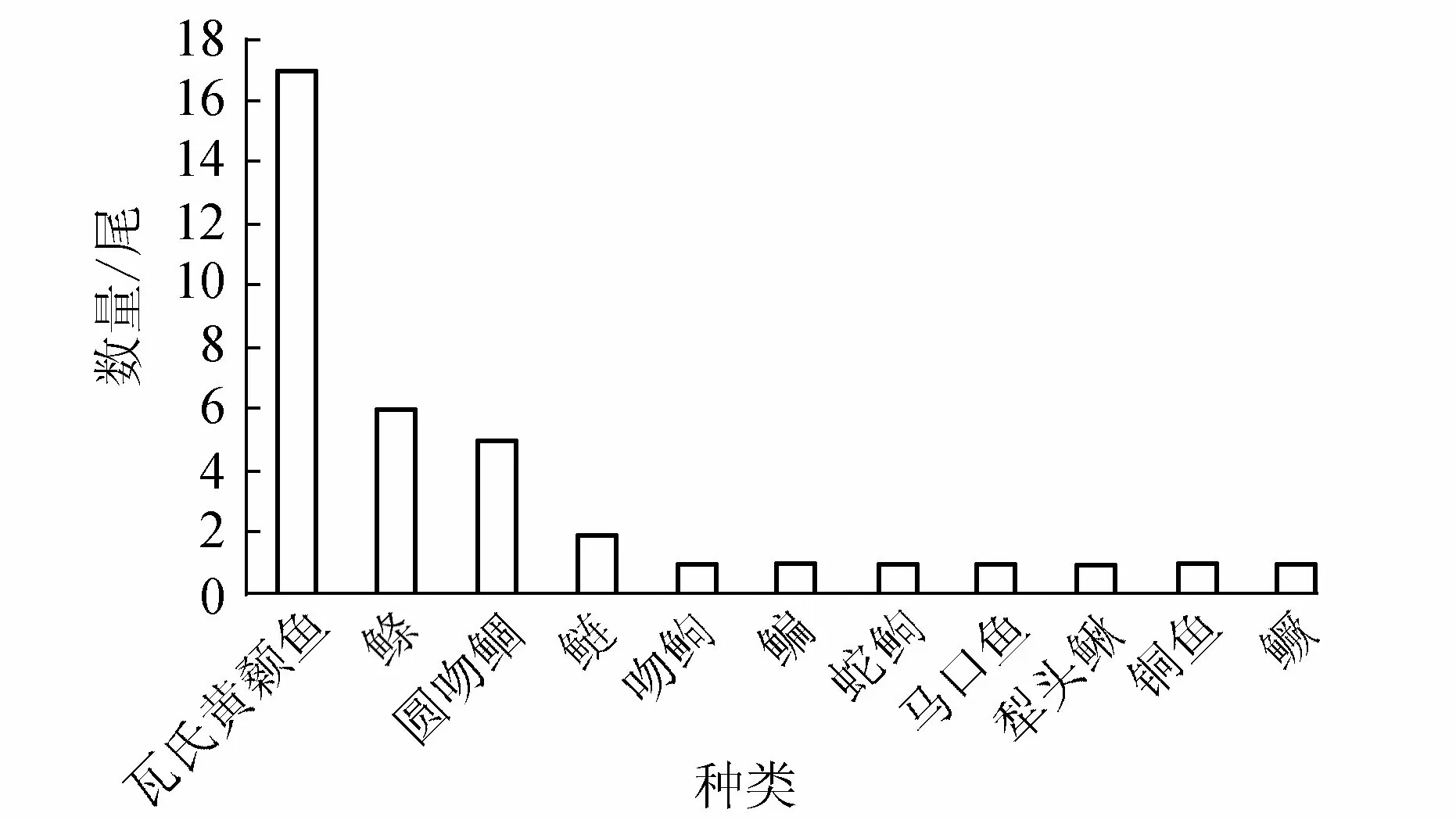

王珂等[12]于2012年9月19—26日,采用网具回捕和水声学监测相结合的方法,对崔家营鱼道的过鱼效果进行了监测,在鱼道内通过网具回捕共捕获到37尾鱼,隶属于4科11种,分别为瓦氏黄颡鱼、鲦吻鮈(Rhinogobiotypus)、鳊、蛇鮈(Saurogobiodabryi)、马口鱼(Opsariicjthysbidens)、圆吻鲴(Distoechodontumirostris)、犁头鳅(Lepturichthysfimbriata)、铜鱼、鳜(Sinipercachuatsi)、鲢(图1),其中优势种为瓦氏黄颡鱼、鲦和圆吻鯝。通过在鱼道出口前放置水声学设备,经过5 d共1 267 min的监测,共获得658 个目标信号,平均每分钟获得0.5个目标。监测结果显示,崔家营鱼道的建设对恢复河流连通性具有重要意义,为汉江中游鱼类上溯洄游提供了必要条件,但是,其运行的有效性还需要长期监测数据进行论证。

图1 2012年9月崔家营鱼道内捕获的鱼类种类和数量

3 鱼道建设和运行的制约性因素分析

3.1 关键技术相关研究薄弱

鱼道关键技术的解决必须以充分的基础研究为基石,目前相关基础研究还相对薄弱,主要包括以下几个方面:①河流鱼类资源本底调查和鱼类行为生态学研究薄弱;如珠江下游的西江,20世纪80年代初期,珠江水产研究所等单位对西江渔业资源进行系统调查,记录鱼类136种,并对西江主要经济鱼类种群生物学特性、产卵场等进行了分析,而此后近30年有关西江鱼类资源调查仅有少量报道,在西江进行水利水电项目建设时,才进一步对江段的鱼类群落组成、变化及演替规律进行调查研究。由于中间有较长一段时间缺乏相关调查,因此鱼类群落演替的过程及原因不明,很多珍稀特有鱼类的现状资源量难以通过短期的调查来明确。②鱼道入口处的流态及流速分布研究,如长洲鱼道入口的位置设置就不够理想,其入口距离厂房下泄水有一段距离,而鱼类多聚集在厂房下泄流量较大的附近区域,因此需要增设电栅栏或者在鱼类聚集区增设入口等方法进行改进。③如何有效控制鱼道内部的流量、流速、水深和流态等研究。④鱼道出口处的流态和流速分布研究。⑤鱼道过鱼效率研究[13]。

3.2 缺乏系统实时的监测数据

根据已有的关于鱼道过鱼效果监测的研究报道,监测方法主要采用的是堵截法、水声学监测法等,其中堵截法操作相对较复杂、人力成本高,难以实现长时间有效监测,水声学监测法在我国应用起步较晚,相关研究还不成熟。目前,国内鱼道的运行时间和监测时间都太短,其有效性还不明确,因此,需要采用先进便捷的监测方法,实现监测的全自动化,以获得系统的、长时间序列的效果监测数据,通过过鱼数量和种类分析鱼道的有效性,也可用来分析鱼道设计中存在的问题以便改进。

3.3 监管、运行管理不到位

鱼道建设运行的监管主体不明确,监管机制不健全,是导致我国过鱼设施建设运行不容乐观的一个重要因素。目前,我国尚未设立专门的监督管理机构,而且由于缺乏效果监测数据,后期监管无衡量标尺。

目前鱼道的运行管理权和实际操作权在建设单位或当地水利枢纽部门,而不是鱼类生态专业相关的部门,因此,鱼道在运行过程中,由于缺乏相关的专业知识和技术人员,造成鱼道的实际运行与鱼类保护的要求不一致,过鱼效果无法达到预期。

此外,鱼道的维护和改进也是影响其有效运行的重要因素之一。如青海湖沙柳河鱼道[14],2006年建设之初的导壁式鱼道受洪水冲刷,鱼道进水口(即进鱼口)处以上约有1/3 鱼道被毁坏,并在鱼道毁坏部分已经形成泥沙沉淀堆积,鱼道出水口处形成了一道沙梁将之与主河道隔离,已无正常水流,鱼道功能丧失;2013年后,沙柳河鱼道经过优化改造,目前过鱼效果较好。另外,洋塘鱼道运行管理也存在同样的问题,受泥沙淤积、设施毁损、缺乏运行维护等停止了运行[6]。

3.4 相关管理制度不完善

首先是尚未建立有效的补偿和激励机制,这是目前我国鱼道建设和运行存在积极性不高、主动性不强、设计建设不完善、运行情况不乐观等问题的核心制约性因素之一。

其次,区域统筹概念的相关制度相对滞后,鱼道建设不是只考虑单个项目建设的影响,而是需要从全流域层面统筹考虑河流连通性、鱼类保护措施的布局等问题,否则既可能限制项目层面措施的实施效果,也可能造成资源的浪费。如对于湘江流域而言[15],根据其流域整体渔业资源保护目标,湘江干流各梯级均涉及重要鱼类物种的保护,依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国渔业法》等法律规范,湘江干流8 个梯级都需要进行鱼类洄游通道恢复,而目前湘江干流8 个梯级枢纽只有第5 级土谷塘枢纽和第8 级长沙枢纽设计了鱼道,河流连通性未完全恢复,已建鱼道过鱼效果也会受影响。

此外,目前水电行业环境影响后评价工作基本处于起步探索阶段,后评价相关规定和技术导则尚待建立,运行管理与监管缺乏法律制度的约束,导致已建鱼道等鱼类保护措施的运行和监测时间短,鱼道难以发挥其效果,而且无法获取完整系列的鱼道过鱼效果监测数据,其效果难以确定。

4 鱼道建设和运行的相关对策建议

4.1 加强关键技术攻关和基础科研

目前,我国《水利水电工程鱼道设计导则》《水电工程过鱼设施设计规范》已颁布,有利于实现鱼道设计原则和技术要求的统一,但是鱼道建成后的运行管理也需要一定的规范,以督促鱼道的正常维护与运行。

加强基础研究以及多学科间的合作。深化河流鱼类资源本底调查和鱼类行为生态学研究,如鱼类生态学习性、鱼类游泳能力研究等;借鉴国外先进技术及经验,探索适合国内鱼类等水生生物的鱼道的关键技术。鱼道设计涉及众多专业学科,是一项需要多方面协调、多专业学科交叉的设计工作,应加强各专业间以及各专业人员之间的交流和沟通,让环境保护、渔业、水利水电建设的相关专业人员共同参与鱼道的设计研究。

4.2 严格制定和落实流域生态环境保护规划

强化国家层面对流域、区域水电开发和鱼类保护的规划制定与指导作用,从全流域角度分析水电规划对相关区域、流域生态系统的整体影响,进一步优化干流水电开发规划,统筹干、支流的开发与保护,最大程度地保护水生生态,维持河流健康,特别是保护鱼类主要“三场”及重要水生生物生境,尽可能保持河流的连通性,降低对鱼类洄游的影响,严格落实流域生态环境保护规划。对于建设时间较早、缺少鱼类保护措施的水电工程,需论证增建鱼道等鱼类保护技术措施的必要性。

4.3 加强监管并实行适宜性管理

加强鱼道设计、建设和运行的全过程监管,并实施奖惩机制。应明确长期监管主体,鱼道运行后的监管在目前管理现状中,属于比较薄弱的环节,而监管体系应以事后的效果监测为核心,用监测效果来评估措施的有效性,并加以有效监管。因此,在今后的具体工作中,应加强对各鱼类保护措施的效果监测与评估,使监管有章可依。

推行鱼道的适宜性管理,所谓鱼道适应性管理是鱼道建成后,通过正常运行和不断监测,及时发现鱼道所存在的问题,包括鱼道本身设计方面、资金投入等方面,针对发现的问题重新制定调整实施方案、管理目标,从而确定最优鱼道实施方案,实现河道的纵向连通性,社会经济与生态环境的协调发展[13]。鱼道建成后运行是否有效需要日常监测评估,它是鱼道建设技术进步的前提,也是适应性管理的基础。鱼道中的适应性管理就是针对鱼道运行中所存在的问题及时修订解决,保证鱼道的高效运行。

4.4 加快相关政策制度的制定与完善

首先,应加强对建立生态补偿机制的探讨,如可通过相关政策对鱼道运行单位实施电价、水价补偿,充分调动企业的积极性和主动性。同时国家应设立鱼道运行技术和资金支持平台,争取多方面资金支持,采取建立科普基地、发展旅游等措施提高鱼道运行单位的积极性,促进鱼道的有效运行。

其次,应加强规划环评的统筹和指导作用,强化环境影响后评价制度。从流域的角度出发,根据流域的水生生态分布特点,结合流域的实际情况,全面统筹干流上、中、下游及重要支流的关系,制定流域连通性的恢复方案。同时在流域综合规划和水电开发规划阶段就应考虑河流连通性的问题,将流域连通性的恢复作为流域开发的前置条件。在环境影响后评价中,对于建设时间较早、缺少鱼道等鱼类保护措施的水电工程,需论证增建鱼道等鱼类保护设施的必要性。对于部分小水电站,需研究其对河流连通性、鱼类洄游等的影响,研究将不必要的小水电进行拆除的对策措施。

[1] SL 609—2013 水利水电工程鱼道设计导则[S].

[2] CLAY C H.Design of fishways and other fish facilities[M].2nd ed.Boca Raton:Lewis Publishers,1995.

[3] KATOPODIS C,WILLIAMS J G.The development of fish passage research in a historical context[J].Ecological Engineering,2012,48:8-18.

[4] 王兴勇,郭军.国内外鱼道研究与建设[J].中国水利水电科学研究院学报,2005,3(3):222-228.(WANG Xingyong,GUO Jun.Brief review on research and construction of fishways at home and abroad[J].Journal of China Institute of Water Resources and Hydropower Research,2005,3(3):222-228.(in Chinese))

[5] 陈大庆,吴强,徐淑英.大坝与过鱼设施[C]//水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会论文集.北京:水电水利建设项目水环境与水生生态保护技术政策研讨会,2005:101-131.

[6] 吕巍,王晓刚.浅议我国鱼道运行管理存在的问题及对策:以洣水洋塘鱼道为例[J].水生态学杂志,2013,34(4):7-9.(LYU Wei,WANG Xiaogang.Problems and countermeasures in operation management of fishways in China:taking Yangtang fishway as an example[J].Journal of Hydroecology,2013,34(4):7-9.(in Chinese))

[7] 陈凯麒,常仲农,曹晓红,等.我国鱼道的建设现状与展望[J].水利学报,2012,43(2):182-188.(CHEN Kaiqi,CHANG Zhongnong,CAO Xiaohong,et al.Status and prospection of fish pass construction in China[J].Journal of Hydraulic Engineering,2012,48:8-18.(in Chinese))

[8] CHEN K Q,TAO J,CHANG Z N,et al.Difficulties and prospects of fishways in China:an overview of the construction status and operation practice since 2000[J].Ecological Engineering,2014,70:82-91.

[9] 谭细畅,黄鹤,陶江平,等.长洲水利枢纽鱼道过鱼种群结构[J].应用生态学报,2015,26(5):1548-1552.(TAN Xichang,HUANG He,TAO Jiangping,et al.Fish population structure in the fishway of Changzhou hydro-junction[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2015,26(5):1548-1552(in Chinese))

[10] 谭细畅,陶江平,黄道明,等.长洲水利枢纽鱼道功能的初步研究[J].水生态学杂志,2013,34(4):58-62.(TAN Xichang,TAO Jiangping,HUANG Daoming,et al.A preliminary assessment of fish migration through the Changzhou fishway[J].Journal of Hydroecology,2013,34(4):58-62.(in Chinese))

[11] 武智,谭细畅,李新辉,等.珠江首次禁渔西江段鱼类资源声学跟踪监测分析[J].南方水产科学,2014,10(3):24-28.(WU Zhi,TAN Xichang,LI Xinhui,et al.Acoustic monitoring on fish resources in Xijiang section of Pearl River during first closed fishing season[J].South China Fisheries Science,2014,10(3):24-28.(in Chinese))[12] 王珂,刘绍平,段辛斌,等.崔家营航电枢纽工程鱼道过鱼效果[J].农业工程学报,2013,29(3):184-189.(WANG Ke,LIU Shaoping,DUAN Xinbin,et al.Fishway effect of Cuijiaying navigation-power junction project[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2013,29(3):184-189.(in Chinese))

[13] 陈凯麒,葛怀凤,郭军,等.我国过鱼设施现状分析及鱼道适宜性管理的关键问题[J].水生态学杂志,2013,34(4):1-6.(CHEN Kaiqi,GE Huaifeng,GUO Jun,et al.Study on the situation analysis of fish passages and the key issues of adaptive management in China[J].Journal of Hydroecology,2013,34(4):1-6.(in Chinese))

[14] 吴晓春,史建全.基于生态修复的青海湖沙柳河鱼道建设与维护[J].农业工程学报,2014,30(22):130-136.(WU Xiaochun,SHI Jianquan.Construction and management of fish passage on Shaliu River adjacent to Qinghai Lake based on ecological restoration[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2014,30(22):130-136.(in Chinese))

[15] 龚昱田,王翔,陈锋,等.梯级开发鱼类洄游通道恢复决策支持系统构建:以湘江干流梯级开发为例[J].水生态学杂志,2013,34(4):43-52.(GONG Yutian,WANG Xiang,CHEN Feng,et al.Fish passage decision support system construction in cascade development:a case study from Xiangjiang River[J].Journal of Hydroecology,2013,34(4):43-52.(in Chinese))