高产抗病杂交水稻聚两优636的选育

董瑞霞,王志赋,郑长林,王洪飞,周 鹏,涂诗航,黄庭旭

(福建省农业科学院水稻研究所/福州国家水稻改良分中心,福建 福州 350018)

高产抗病杂交水稻聚两优636的选育

董瑞霞,王志赋,郑长林,王洪飞,周 鹏,涂诗航,黄庭旭*

(福建省农业科学院水稻研究所/福州国家水稻改良分中心,福建 福州 350018)

利用明恢63与籼粳交中间材料8L124杂交,对后代入选优良株系经多年多点进行抗瘟性鉴定、测交、筛选和逐代稳定,育成强恢复系福恢636与两系不育系RGD-7S配组,培育出两系中籼杂交稻新品种聚两优636。该品种具有群体整齐,穗大粒多、丰产性好、适应性广、抗稻瘟病等特点,2014年6月通过福建省农作物品种审定委员会审定(闽审稻2014013)。

杂交水稻;聚两优636;高产;抗病

杂交水稻的发展和品种的更替与变迁,离不开优异种质的发现和利用。20世纪50年代末,矮仔占等矮秆种质的发掘与利用,极大地推动了水稻育种和生产的进展;70~80年代野败型等不育资源发现,实现了杂交稻的三系配套和大面积推广利用;80年代,农垦58S等光温敏核不育材料的发掘与利用,实现了两系杂交水稻的突破。进入21世纪以来,分子育种呈现出蓬勃发展的势头,实现了从传统的“经验育种”到定向、高效的“精确育种”的转化[1-3]。然而杂交稻高产育种不断推出的新组合,在适应性方面却难以与以前的汕优63或Ⅱ优838媲美,许多品种在“库源流”协调上还有所欠缺,抗性水平也亟需提高。针对杂交稻育种和生产上存在的问题,本研究选择恢复力强、恢复谱广、配合力好、抗瘟性好、综合农艺性状优良的明恢63作为恢复系主体亲本,在保留明恢63优良性状的前提下,通过与含有粳稻血缘成分的籼粳交中间材料8L124杂交,拓宽遗传背景,扩大遗传距离,构建超高产品种的骨架,塑造理想株型,在早代进行稻瘟病抗性筛选,中高代进行不同生态条件的适应性评价与配合力测定试验,最终育成了产量、品质及抗性都较明恢63有明显改善的优良恢复系福恢636。选用携带2个广谱稻瘟病抗性基因Pi-1和Pi-2稻瘟病抗性基因的不育系RGD-7S与福恢636配组,成功育成了杂交稻新品种聚两优636,通过福建省农作物品种审定委员会审定(闽审稻2014013)。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试材料为福建省三明市农业科学院育成的恢复系明恢63,福建省农业科学院水稻研究所育成的籼粳交中间材料8L124,以及广东省农业科学院水稻研究所育成的两系不育系RGD-7S。

1.2 试验方法

1.2.1 选育方法 2000年秋于福建省农业科学院水稻研究所试验田,选用恢复系明恢63与籼粳交中间材料8L124分别作为母本和父本进行配组杂交。同年冬季于海南种植F1,去除假杂种后混收。后代采用系谱法进行加代繁殖,结合稻瘟病抗性筛选,淘汰高感病株。选择性状稳定、优势明显、结实率高的优良单株分别在福州、建阳、上杭茶地和海南反复加代定向培育。于2005年育成恢复系福恢636。2006年在建阳利用恢复系与特A、谷丰A、广占63-4S、RGD-7S等三系、两系不育系进行少量制种。后经建阳和海南基地品比筛选、水稻所中稻预试,RGD-7S与福恢636的测交组合表现突出,优势明显。2011年RGD-7S与福恢636配组育成的组合定名为聚两优636。

1.2.2 主要性状及丰产性试验 试验数据来源于福建省中稻品种区域试验及生产试验结果。2012-2013年参加福建省中稻品种区域试验,试验点10个,分布在福州、宁德、南平、三明、龙岩5个设区市,从东经116°45′~119°21′,北纬25°43′~27°55′,海拔95~918 m。田间试验设计采用完全随机区组排列,3次重复,小区长方形,面积13.33 m2,插植规格为17 cm×17 cm或20 cm×20 cm,田块四周设保护行。播种、移栽,耕作栽培措施与当地大田生产相同。苗情调查、取样及性状考查项目与标准按省统一的记载项目和记载标准执行。

1.2.3 稻瘟病抗性鉴定 稻瘟病鉴定采用田间自然诱发鉴定和苗期室内人工接菌鉴定方法。苗瘟和穗颈瘟调查标准参照全国统一分级标准。2012~2013年稻瘟病田间自然诱发鉴定点设在将乐县黄潭、宁化县水茜、上杭县茶地乡、南平市农业科学研究所、宁德市农业科学研究所、南靖县农业科学研究所等6个试验点进行,鉴定圃的试验设计和栽培管理措施见参考文献[4]。稻瘟病苗期室内人工接菌鉴定点设在福建省农业科学院植物保护研究所进行,设3次重复。稻瘟病菌菌株的培养和产孢、水稻种植及接种方法参见文献[5]。

1.2.4 稻米品质检测 由武夷山市良种场试验点种植生产提供样品。农业部稻米及制品质量监督检验测试中心负责检验。

2 结果与分析

2.1 聚两优636选育经过

2000年秋季在福建省农业科学院水稻研究所福州农场利用明恢63与籼粳交中间材料8L124杂交,收获杂交种子35粒,同年冬季在海南种植F1代材料,去除假杂种后混收。2001年秋季在福州种植F21 000株,收获287个单株,同年冬季在海南加代种植,通过系谱法选择成熟期适中、粗秆大穗、结实率高、叶片转色佳的植株,收获82个单株。2002年晚季将海南收获材料的每个单株一分为三,1份材料在福州加代种植,另2份材料分别在上杭茶地和将乐黄潭2个自然稻瘟病区试验点进行苗期抗瘟性鉴定,从福州加代材料中淘汰上杭茶地和将乐黄潭两地稻瘟病苗期抗性鉴定5级以上的单株,选出18个综合性状优良的单株。此后对所获得的优良单株在海南、建阳反复加代定向培育和逐代稳定,同时在上杭茶地、将乐黄潭及福建省农业科学院植物保护研究所等地进行稻瘟病抗性苗期鉴定筛选,淘汰稻瘟病抗性鉴定5级以上的单株。2005年夏季在建阳育种基地对所获优良单株分别与龙特甫A、谷丰A、广占63-4S等不育系测交。2005年冬季在海南进行杂种优势测定,代号T636测交组合表现突出,T636株系定名福恢636。该恢复系2006年夏季在建阳作中稻种植,播始历期107 d左右,株型集散适中,株高130 cm左右,主茎叶片数17~18叶,叶片挺直、叶色淡绿,分蘖力中等,穗大粒多,平均穗长26.0 cm,每穗总粒数180~210粒,千粒重29~30 g。在上杭茶地和将乐黄潭苗期抗瘟性鉴定,中感稻瘟病。同年在建阳用福恢636与谷丰A、RGD-7S等三系、两系不育系进行少量制种。2007-2010年分别在建阳马伏良种场、南靖县良种场、沙县育种基地、海南南繁基地等地进行品比试验和适应性试验。综合鉴定结果以RGD-7S/福恢636组合(后定名聚两优636)表现杂种优势强、穗大粒多、米质优、综合性状突出。2011年聚两优636参加水稻所中稻预试试验,2012年参加福建省新品种中稻区域试验,2013年续试,并破格进入福建省中稻生产试验,2014年通过福建省农作物品种审定委员会审定。恢复系福恢636及品种聚两优636的选育过程见图1。

2.2 产量表现

2.2.1 试种表现 2008年夏季在建阳马伏良种场对恢复系福恢636的测配组合进行杂交优势鉴定。结果表明,福恢636与两系不育系RGD-7S的测配组合表现最好,产量最好,平均产量9 529.5 kg·hm-2,比对照II优明86增产10.9%(表1)。2009-2010年在南靖县良种场、沙县育种基地和海南南繁基地等地进行品比试验,折算产量7 818.0~10 185.0 kg·hm-2。比对照II优明86增产5.6%~14.7%;2011年参加福建省农业科学院水稻研究所进行的中稻小面积试验示范,种植0.12 hm2,产量达到9 189.6 kg·hm-2,比对照II优明86增产11.08%,抗稻瘟病,综合评价居参试31个品种首位,推荐参加2012年福建省中稻区域试验。

表1 福恢636与不育系测配的杂交组合农艺性状及产量表现Table 1 Yield and agronomic traits of hybrid rice combinations between Fuhui 636 and other varieties

2.2.2 区试表现 聚两优636参加2012年福建省中稻品种区域试验,平均产量9 439.2 kg·hm-2,比对照II优明86增产7.28%,达极显著水平,居该组第3位,增产点率88.9%;2013年续试,平均单产9 778.5 kg·hm-2,比对照II 优明86 增产12.63%,达极显著水平,居该组第2位,增产点率87.5%。2年平均单产9 608.9 kg·hm-2,日均产量67.0 kg·hm-2,比对照II 优明86 增产9.94%(表2)。

表2 聚两优636参加福建省中稻品比试验的生育期和产量表现Table 2 Yield and growth of Juliangyou 636 at trial for medium-grain rice in Fujian

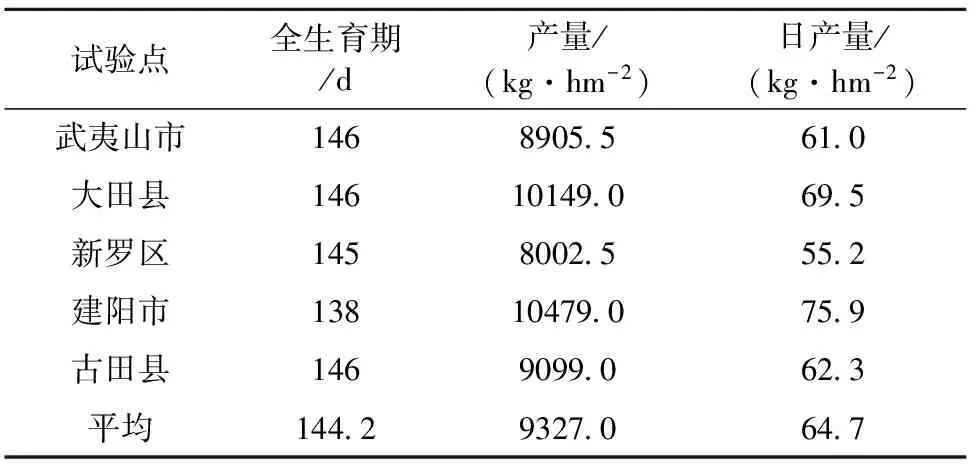

2.2.3 生产试验表现 聚两优636参加2013年福建省中稻生产试验,5个试验点,折算产量8 002.5~10 479.0 kg·hm-2,平均产量9 327.0 kg·hm-2,比对照II优明86增产幅度在1.69%~30.54%,平均增产幅度13.77%,平均日均产量为64.7 kg·hm-2(表3)。

表3 聚两优636参加福建省中稻生产试验的生育期和产量表现Table 3 Yield and growth of Juliangyou 636 at production test for medium-grain rice in Fujian

2.3 聚两优636特征特性表现

2.3.1 主要农艺性状 聚两优636是中籼两系杂交新品种,在福建省作中稻种植。2012~2013年参加福建省中稻区域试验,全生育期2年平均143.4 d,比对照II优明86迟熟1.8 d;2013年参加福建省生产试验,全生育期138~146 d,平均144.2 d,比对照II优明86迟熟5.0 d(表3)。

2012-2013年,聚两优636在福建省中稻区域试验及生产试验中,每公顷有效穗217.5万~240.0万穗,成穗率63.6%~67.2%,株高121.2~125.6 cm,穗长24.8~25.4 cm,每穗总粒数164.2~165.5 粒,每穗实粒数146.0~146.9粒,结实率88.7%~89.9%,千粒重29.9~31.6 g(表4)。从产量性状及穗粒结构分析,聚两优636的株高、穗长、每穗总粒数、每穗实粒数、结实率均低于对照II优明86,但有效穗、成株率和千粒重明显优于对照II优明86。

2.3.2 稻瘟病抗性表现 2012-2013年连续2年参加福建省水稻区试品种稻瘟病抗性联合鉴定,聚两优636在田间自然诱发鉴定中,表现叶瘟平均发病率16.60%,病情指数6.35,穗颈瘟平均发病率18.95%,病情指数7.56,稻瘟病抗性评价中抗(MR)稻瘟病。对照II优明86叶瘟平均发病率65.01%,病情指数38.54,穗颈瘟平均发病率79.30%,病情指数56.11,抗性评价高感(HS)稻瘟病。在苗期室内人工接菌鉴定表现,聚两优676两年抗菌株率均为100%,抗性评价抗(R)稻瘟病,对照II优明86两年抗菌株率平均为14.53%,抗性评价感(S)稻瘟病。从表5可看出,聚两优636稻瘟病(MR)抗性明显优于对照II优明86(HS)。

2.3.3 稻米品质 据农业部稻米及制品质量监督检验测试中心检测,聚两优636糙米率81.8%,精米率72.9%,整精米率43.9%,粒长7.4 mm,长宽比3.1,垩白粒率69%,垩白度11.1%,透明度2级,碱消值5.0级,胶稠度88 mm,直链淀粉含量22.0%,蛋白质含量7.7%。经检验聚两优636符合四等食用籼稻品种品质规定要求。

表4 聚两优636参加福建省中稻品比试验的农艺性状表现Table 4 Agronomic traits of Juliangyou 636 displayed at trial for medium-grain rice in Fujian

表5 聚两优636参加福建省中稻品比试验的稻瘟病抗性表现Table 5 Blast-resistance of Juliangyou 636 exhibited at trial for medium-grain rice in Fujian

3 讨 论

水稻育种中主体亲本的选择至关重要。明恢63是福建省三明市农业科学研究院育成的,是我国人工制恢研究中第1个取得突破性进展的优良恢复系,其恢复力强、恢复谱广、配合力好、综合农艺性状优良,通过各种育种方法先后育成了176个恢复系。在这些恢复系当中有113个恢复系配组的247个组合通过国家、省、市农作物品种审定委员会审定。笔者所在课题组正是利用明恢63与籼粳交中间材料8L124杂交,通过基因重组,将粳稻的一些优良特性和血缘渗入籼稻恢复系,进一步拓宽恢复系的遗传背景,扩大与籼稻不育系的遗传距离,成功培育出优良恢复系福恢636。另外,课题组重视不育系对杂种优势的贡献,多方收集优良不育系,在恢复系的中高代进行配合力选择测定。与无花粉型温敏核不育系RGD-7S配组育成的杂交稻新品种聚两优636在各地的生态适应性试验、品比试验中脱颖而出,表现产量高、丰产稳产性好、增产潜力大,其区试产量比对照II优明86 增产9.94%,破格进入生产试验后通过品种审定。

福建省山多地少,地形复杂,生态环境多样,气候高温高湿,稻瘟病历来是福建省水稻生产上的重要病害之一,号称“福建粮仓”的闽西北地区稻瘟病尤为严重,是福建省水稻生产的主要制约因素。然而福建省育成的通过品种审定的大多数品种稻瘟病抗性不好,据国家水稻数据中心材料统计,2001年至今,通过福建省品种审定委员会审定的水稻新品种(不育系)共有231个,其中稻瘟病抗性表现为中抗(MR)及以上的有41个,仅占审定品种中17.45%。因此培育持久有效的抗稻瘟病品种显得十分必要。育种实践表明,要培育出稻瘟病抗性强且具有持久抗性的杂优新组合,要求双亲或双亲之一必须具有持久的稻瘟病抗性[6-7]。因此课题组在品种选育伊始便注重选用稻瘟病强的恢复系明恢63作为主体亲本进行恢复系材料创制,在稻瘟病重病区设置抗病圃对低中世代材料进行自然诱发筛选,淘汰感病株系,选择综合性状优良的单株进行定性培育,使得育成的恢复系福恢636具有一定的抗稻瘟病能力(中感稻瘟病)。另外,利用携带2个广谱稻瘟病抗性基因Pi-1和Pi-2稻瘟病抗性基因的不育系RGD-7S与福恢636配组,育成聚两优636两年室内稻瘟病鉴定抗菌株率均为100%,稻瘟病田间自然诱发鉴定中表现中抗(MR)及以上水平。近年来在各地高产栽培示范和实际推广过程中,即使是稻瘟病重发的年份,聚两优636均未大面积发生叶瘟和穗颈瘟。虽然聚两优636抗稻瘟病,父本福恢636有一定的抗稻瘟病能力(中感稻瘟病),但它的抗稻瘟病特性主要来自母本RGD-7S,这也证实了选用含稻瘟病抗性基因的双亲(或之一),并结合稻瘟病重病区鉴定筛选培育的品种在生产上具有良好的抗病性。

控制水稻品种和抗性的基因之间往往存在基因累赘的效应,导致产量、品种与抗病性之间存在矛盾,现有的杂交稻品种或者高产不抗病,或者优质不高产,或者高产易倒伏等,成为长期困扰育种工作者的难题。发掘、创新、利用种质资源是解决这些难题的重要手段。随着基因工程、植物诱变技术及分子育种等技术的发展,深入开展抗逆遗传育种等基础理论研究及优化育种程序,创制具有优异性状的种质材料或新品种。本研究育成的聚两优636在产量和抗病性上都有较强的优势,但米质仅略优于对照II优明86,相较市场上需求的优质米还有一定的距离。因此课题组在下一步的研究中,将把如何培育将“四性”(丰产性、抗逆性、优质性及适应性),综合在较高水平上的水稻品种作为重点来开展。

[1]陆作楣.我国杂交稻育种研究的亮点及难点[J].中国水稻科学,2011,25(3):231-235.

[2]陆作楣,徐保钦.论杂种优势群理论对杂交稻育种的指导意义[J].中国水稻科学,2010,(1):1-4.

[3]万建民.中国水稻分子育种现状与展望[J].中国农业科技导报,2007,9(2):1-9.

[4]王洪飞,林强,段斌莉,等.杂交水稻新品种京福8优77的选育[J].福建农业学报,2014,29(10):949-954.

[5]陈福如,阮宏椿,杨秀娟,等.水稻稻瘟病苗瘟、叶瘟和穗颈瘟的相关性分析[J].中国农学通报,2006,22(7):440-443.

[6]雷捷成,游年顺,黄利兴.籼稻雄性不育系福伊A抗稻瘟特性的研究与应用[J].福建农林大学学报:自然科学版,2004,33(2):141-147.

[7]游晴如,郑家团,黄庭旭,等.高产优质杂交水稻新品种‘Ⅱ优936’选育[J].中国农学通报,2011,27(1):52-56.

(责任编辑:柯文辉)

Breeding High Yield, Strong Blast-resistance Hybrid Rice, Juliangyou 636

DONG Rui-xia,WANG Zhi-fu,ZHENG Chang-lin,WANG Hong-fei,ZHOU Peng,TU Shi-hang,HUANG Ting-xu*

(RiceResearchInstitute,FujianAcademyofAgriculturalSciences/FuzhouBranch,NationalRiceImprovementCenterofChina,Fuzhou,Fujian350018,China)

A strong restoring line, Fuhui 636, was developed by crossing Minghui 63 and indica-japonica intermediate type material, 8L124. After years of verification, evaluation, and selection on the blast-resistance of its offspring, a new two-line indica hybrid rice variety, Juliangyou 636, was bred by crossing it with two-line sterile line, RGD-7S. The new variety showed desirable characteristics on population uniformity, grain size, yield, adaptability, disease-resistance, etc. It was approved by the Approval Committee of Fujian Province in June,2014. This article details the breeding procedures, yield performance, and characteristics of Juliangyou 636.

hybrid rice; Juliangyou 636; high yield; resistance

2016-04-11初稿;2016-06-23修改稿

董瑞霞(1981-),女,助理研究员,硕士,研究方向:水稻育种(E-mail:7574074@qq.com) *通讯作者:黄庭旭(1964-),男,研究员,研究方向:水稻遗传育种(E-mail:txhuang@sina.com)

福建省科技计划项目——省属公益类科研院所基本科研专项(2015R1021-12、2014R1021-1);福建省科技计划重大专项(2015NZ0002-3、2013NZ0002-2);农业部公益性行业(农业)科研专项(201403002-7)

S 511

:A

:1008-0384(2016)11-1158-06

董瑞霞,王志赋,郑长林,等.高产抗病杂交水稻聚两优636的选育[J].福建农业学报,2016,31(11):1158-1163.

DONG R-X,WANG Z-F,ZHENG C-L,et al.Breeding High Yield, Strong Blast-resistance Hybrid Rice, Juliangyou 636[J].FujianJournalofAgriculturalSciences,2016,31(11):1158-1163.