小吃热气腾腾的“老古董”

王悦阳

小吃予人的满足,更多表现在精神层面,特别是在衣食不缺的今天,作为一种文化与生活的完美结合,小吃资源的挖掘与整理,推陈出新,似乎承当了文化传导的重任。

味觉的记忆,总是美好而温馨的。无论身处何方,最令人难忘的,总还是舌尖上存留的美味。而所谓的美味,未必就是鲍参翅肚,山珍海味,或许只是一只小小的包子,一块软糯的米糕……家常味,世俗情,舌尖上的老味道,往往与小吃密不可分。而在今天,口味日趋多元,选择层出不穷,作为非物质文化遗产代表的地方小吃,竟然以不变的滋味,传统的工艺,而获得更多人的青睐与热爱。

小吃予人的满足,更多表现在精神层面,特别是在衣食不缺的今天,作为一种文化与生活的完美结合,小吃资源的挖掘与整理,推陈出新,似乎承当了文化传导的重任。

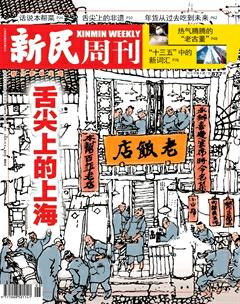

小笼包子名气大

在上海小吃的排行榜上,小笼包无疑是第一位的。小笼原名南翔大肉馒头,也称为南翔小笼包、南翔小笼馒头,是上海市嘉定区南翔镇的传统名产,以皮薄、肉嫩、汁多、味鲜、形美著称。南翔小笼的馅心是夹心腿肉做成肉酱,仅撒少许姜末和肉皮冻、盐、酱油、糖和水调制而成;皮是用不发酵的精面粉制作而成的。2014年8月,文化部第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录推荐项目名单公示结束,南翔小笼制作技艺成功入选全国传统面食制作技艺。

追溯历史,南翔小笼制作技艺于清代同治十年(公元1871年)诞生,因馅料为秘制配方,制作技艺一直靠师徒之间薪火相传。清代同治十年(公元1871年),南翔镇日华轩点心店主黄明贤对大肉馒头采取“重馅薄皮,以大改小”的方法。他用不发酵的精面粉为皮,猪腿精肉手工剁成的馅料加上肉皮冻制作而成。光绪二十六年(公元1900年),第二代传人吴翔升在上海城隍庙开设南翔小笼馒头店。后因战乱等因素,第三代、第四代传人流失于历史记载。 1958年,古猗园重新恢复经营南翔小笼馒头,第五代传人封荣泉改良制作工艺,使南翔小笼重回普通百姓餐桌。1997年,李建钢成为第六代传人。2000年,他制订了该技艺的标准和规范,选料、配方、搅拌乃至揉面、擀面,每一道都有明确的标准。

小笼用的是半发面,皮要擀得极薄,肉馅要裹足,收口要整齐而密集,所谓“鲫鱼口”,赛过大小姐穿的袍子,折裥、绣花都要格外花些功夫。小笼讲究现蒸现吃,上桌后须立刻动筷,急性子若不顾包子底与草热或蜡纸已经粘连,或瞄准的部位不对,筷头一哆嗦将小笼挟起,皮就破了,鲜美的汤汁无可奈何地流失了。

而上海人对于小笼的最深刻记忆,无过于游玩城隍庙时,在九曲桥畔的南翔馒头店吃上一客现包现蒸的小笼包了。小笼每两六只,个儿大,皮儿薄,肉馅儿足,一咬一口汤。半发面的皮子,韧而有劲。不要小看这包子,也可引得百姓尽折腰,小笼面前,人人平等,要吃就得排队。一年三百六十五天,在南翔馒头店门口,从早到晚,无论寒暑,老百姓买了小笼当街吃永远是一道活色生香的景观——老太太与老头子争来吃,美眉要男友喂着吃,凑热闹的外国友人不怕烫,结果汁水溅一身……此一和谐社会的温暖情景为都市新风尚作出了形象的诠释。

值得一提的是,不独上海人对小笼包情有独钟,小笼包也是中华饮食文化的使者。近年来,南翔馒头店一路开到了香港、台湾,开到了东京、首尔,甚至远渡重洋在美国开起了分店,照样生意兴隆。1986年英国伊丽莎白女王访问上海时游玩城隍庙,就在南翔馒头店厨房外被师傅们包小笼的飞快动作所吸引,陪同人员事后说:“老太太看傻眼了,居然停留了三分钟。”1994年,来上海访问的加拿大总督纳辛蒂也乘兴游玩城隍庙,在经过九曲桥时看到一群人围着南翔馒头店,问陪同什么事,陪同就跟他简单地介绍一下南翔小笼的来龙去脉。此时正好出笼,热气蒸腾,好客的服务员将一笼小笼送到总督大人面前,他也不客气,挟起一只送进嘴里,虽然烫得他龇牙咧嘴,但从事后的照片看,还是相当满足的。

生煎馒头滋味足

如果要找寻一种小吃能与小笼包比肩,无疑就是生煎馒头了。在上海人嘴里,生煎永远与馒头配在一起,而基本不会说“生煎包”的。

在历史小说家高阳(许儒鸿)先生的《胡雪岩》中,胡雪岩和漕帮老大尤五吃饭谈生意合作兼给好基友古应春践行,吃的是番菜(西餐)——“话说到这里,西崽已端来了‘尾食,吃罢算账,是一桌鱼翅席的价钱,而尤五却说未曾吃饱。‘番菜真没有吃头,又贵,又不好。尤五笑道,‘情愿摊头上一碟生煎馒头,还吃得落胃些。”这段描写间接对生煎很是推崇,但也许有点时代错谬,生煎在《胡雪岩》书中故事背景的19世纪60年代比较大的可能还没有出现,一般认为,生煎出现在上世纪20年代。

生煎是草根的恩物,它水银泻地分布在城市的每个角落。九十五岁高龄的连环画大家贺友直先生曾经画过一幅生煎馒头摊,市井,乡邻,充满着烟火气与人情味, 观之令人垂涎。在老先生的笔下,它出现在老虎灶贴隔壁,半开间门面,店门口坐着由柏油桶改制的炉子,上面置一口铸铁平底锅,里面是一张长长的木台板,两个伙计面对包馒头,当灶师傅是核心技术的体现者,往往就是老板本人,老板娘负责收钱……师傅煎生煎是先将馒头收口朝上,整齐排列在平底锅里,浇一圈菜油,再洒一碗水,顿时,一股香喷喷的蒸汽冲天而起,无数细小的油珠四处乱飞。师傅赶紧将油滋滋的锅盖压上,再手垫抹布把住锅沿转上几圈。在出锅前,看到师傅把平底大锅斜一下的那个动作(这是为了避免锅子四周的生煎过于焦黑),心中的那份期待也估计只有等待情人出现的心情差可比拟。在画上,贺老写道:“生煎馒头,要求是:皮薄、馅鲜、底脆,葱花芝麻香。”确为一客好吃的生煎馒头所具备的最基本条件与最高要求。

与小笼包不同,做生煎馒头的讲究更多。首先要用的是发面,发得好,软韧适口,不紧不松,这是关键之一。关键之二在于调拌肉馅,肥瘦猪肉按比例剁碎,猪肉皮熬烂了,冷却后切成细末,再与肉汤一起熬糊,待再次冷却后切成细末,方可与肉糜拌在一起。如此包进馒头里可以支撑起这一风味美食的基本审美框架,煎熟后肉馅就被卤汁包围。咬破皮子,卤汁喷涌而出,又烫又鲜,欲罢不能,予口舌无比痛快的享受。凡欲罢不能的体验都是极具诱惑力的。

生煎的底板,又是评价此物优劣的硬性指标。煎得好,底板金黄如仲秋的橘子皮,厚实而松脆,渗透了肉味和油香,一咬咯崩脆。生煎高于其他馒头之处,庶几就在于雄厚的底板。而生煎馒头上面顶着碧绿的葱花和牙白色的芝麻,下面衬着焦黄的底板,色泽悦目。刚出锅的生煎又热又鲜,重油馅多,上撒芝麻葱花,吃在嘴里,香气扑鼻……味道好吃不容再形容了,难怪有人说生煎馒头是活色生香的美食。这种唇吻之间的满足感实在是令人难以形容。于是生煎也就不再仅仅是草根的恩物,而变成了无分阶层无分男女老少的心头好。甚至连小资界别的祖师奶奶张爱玲也是生煎的拥趸——在胡兰成的《今生今世》里,有过这样的描述:“她处理事情有她的条理,亦且不受欺侮。一次路遇瘪三抢她的手提包,争夺了好一回没有被夺去,又一次瘪三抢她手里的小馒头,一半落地,一半她仍拿了回来。”半只生煎包,活灵活现地表现出张爱玲的情趣口味,令人难忘。

甜蜜的糕团

江南是稻米文化的代表地,因此,象征着农耕文明的米糕,从《清明上河图》中的饽饽铺子一路走来,糯软甜香地进入IT时代,向人们昭告一种值得怀想的生活与礼仪。在元宵、清明、端午、中秋、重阳、冬至等时间节点,不少敬老尊老的意思可通过糕点来表示,而平时,糕点也因为丰实的笨拙形象和纯手工制作的珍贵,被青年人重新审视,在边走边吃的过程中,慢慢体悟家庭与族群的涵义。

说起糕团,首先想到的是苏州“黄天源”的诸多糯米制品,百果蜜糕、赤豆猪油糕、黄松糕、豆沙印糕……自明清至今日,它们依然活跃在老百姓的日常生活里,其中最具审美价值的是玫瑰印糕,糕身雪白,质地松软,糕皮下面的玫瑰酱隐然可见,衬出表面的老宋体汉字,几块拼起来就可读出店家的字号。在《舌尖上的中国》第二季里有苏州师傅做玫瑰印糕的场景,两块模板合龙的瞬间,真让人享受到了一种庄重的仪式感。

而说起上海的糕团代表,首推高桥松糕,松仁、核桃、红枣、蜜枣、莲心等排列在厚厚的糕坯上表示丰足,用于礼赠亲友,它给足了面子。还有定胜糕,作为非物质文化遗产的代表,今天在上海老字号“王家沙”“乔家栅”内还能见到它粉红色的倩影,有点羞怯地躲着,作为一种礼俗而存在,是它的价值。老派上海人乔迁新居、祝贺寿辰还会请它出场担当形象大使,取其高兴和长寿的意思。堆起来供在桌上,有形有款,蒸软了吃,在咀嚼中将豆沙与糕粉混合,甜蜜无限绵长。定胜糕以糯米和粳米按比例磨粉后加红曲米制成,埋入豆沙馅,腰细而两头大,形状如木匠师傅拼接木板而用的定榫。据说它起源于南宋的一场战争,金兀术率军进犯苏杭,遭到韩世忠部的沉重打击,正在此时,敌方援军赶到,总共十万人马与韩世忠部对接,杀得天昏地暗,难解难分。此时,苏州百姓送来慰问品,其中就有一种状如定榫的粉红色米糕,韩世忠咬了一口,发现里面夹了一张纸条,上面写着:“金营像定榫,头大细腰身,当中一截断,两头不成形。”这不正是老百姓在献计献策吗?于是韩世忠按此提示,派精锐之师直插金军牛腩,各个击破,终于大获全胜。因“定榫”与“定胜”谐音,定胜糕由此得名。

不得不提的还有城隍庙绿波廊的一款招牌美食——桂花拉糕。但凡前往绿波廊品尝此糕的,服务员小姐端上桌时,必然一下子将盆子倒翻过来,吓得大家尖叫起来。一般来说,盆子倒过来,盆里的内容必定掉下来,所谓倾盆大雨就是这种状态的极端化。但这一次常识不中用了,好几块拼成一朵六角形海棠花形状的拉糕没有掉下来,它牢牢地粘在天花板上,于是皆大欢喜。服务小姐解释道:这里的桂花拉糕粘盆子,粘筷子,就是不粘牙齿。挟来一尝,果然不粘牙。

桂花拉糕是上海著名的小吃,用水磨糯米粉拌匀后捶打至起韧劲,蒸熟后制成,拌粉时要加一定比例的白酒,以增香气。无独有偶,老字号“沈大成”制作时,加的是汾酒,所以他们称太白拉糕。后来有些酒家为提升酒香,加五粮液。绿波廊据说用的是国酒茅台,无论是否属实,所做出的糕倒的确是香气逼人。不仅是酒香,糕的表面还有糖桂花,玉白色衬出金黄色,真令香甜加倍!桂花拉糕还曾招待过总统,当年克林顿总统访问上海,在绿波廊吃过一顿午餐,纯粹是私人性质的,克林顿只为三个人埋单,他丈母娘、女儿和他自己,希拉里自己掏腰包,一起来的同僚更不在话下,这就是美国人的作派。就是这顿每人标准一百元人民币的午餐让大总统出了洋相,他的筷子功不怎么的,筷头被桂花拉糕粘住了,顿时束手无措,服务小姐见状马上给换了一双。再挟,又粘住,一共换了三双筷子才将拉糕挟起,顺顺利利地送进嘴里。大嚼,一脸的满足。

小吃的精神

令西哈努克亲王为之叫绝的全色鸡鸭血汤,老上海人念念不忘的开洋葱油拌面,弄堂儿歌传唱的桂花糖粥,船王包玉刚一生挚爱的猪油芝麻汤圆……形形色色的小吃,荤素搭配,甜咸皆宜,不下几百种,配合着时令,点缀着生活,无一不让人流连再三。而小吃的丰富,也得益于上海这座移民城市的形成。

仔细推敲起来,真正属于上海本地的小吃,并不很多。很长时间里,上海是作为一个江南较为富庶的县城享受着苏州、杭州等城市的商业辐射,而小吃正式进入流通领域,是上海开埠后的事了。由于上海这座具有商业性城市的兴起,小吃也逐渐由家庭制作走向了市场流通。开埠后,上海迎来了第一个移民潮,外来人口在上海谋生,很多人选择了饮食业,因为这个行当门槛低,成本少,只需少许本钱就可以提篮叫卖,加之流动性强,于是糖粥、炒白果、炒年糕、炒面、鸡鸭血汤等可以沿街设摊或肩挑叫卖的品种就成了经典。外来移民出于生存需要,选择了这种门槛很低的业态,又因为日益膨胀的城市人口形成了庞大的市场客体,互为作用地形成了风味小吃百花争艳的格局。

发展至今日,随着市场经济的繁荣,也迎来了小吃的黄金岁月。物资供应的充足,技术力量的充实,市场需求的奇迹般旺盛,使得小吃的风味更为丰富。另一方面,小吃在满足人们口福享受的同时,还有强大的精神抚慰作用。正如作家沈嘉禄所说的那样:“每一次时代急剧转换的时候,由于离心力过强,使一些人被甩出原有轨道,不再按惯性及常速向前,就会出现短暂的精神休克,产生对过去文化和传统的留恋,甚至有一种‘落花流水春去也的哀惋感叹。表现在物质生活层面,就是怀念消逝的都市风景,比如石库门房子的邻里关系,茶馆、酒楼、澡堂、书场、剧院及老虎灶、烟杂店等百态世相,色香味俱全的风味小吃自然也在诱发人欲、自我安慰的怀想之中。”或许,这也是今天上海人特别钟情传统风味小吃的内在原因。小吃,作为一种热气腾腾的“老古董”,承载着昨天、今天与明天。

——南翔老街小笼馒头文化体验馆实录